Paris, Opéra Comique, L’ AMOUR DU CHANT / OP 2, IOCO

07.11.2025

WIE ZU HAUSE GESUNGEN…

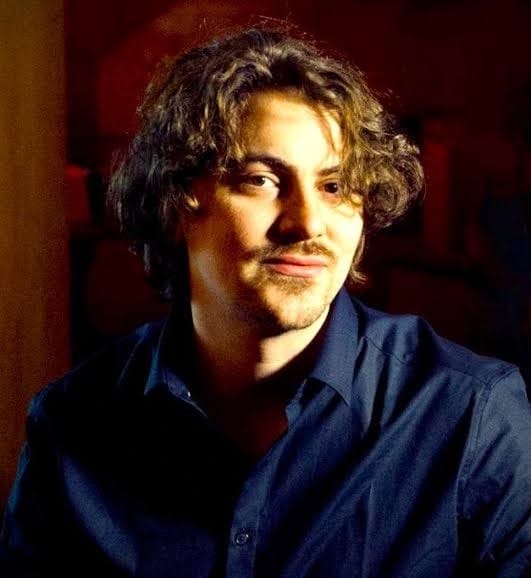

Hinter diesem faszinierenden Titel bieten der französische Tenor CYRILLE DUBOIS und sein Partner, der französische Pianist TRISTAN RAË einen Liederabend, der emblematische Komponisten dieses Hauses ehrt, die zu Lebzeiten mindestens eine komische Oper für den SALLE FAVART geschaffen haben und der darüber hinaus ihr gesamtes kammermusikalisches Spektrum in Melodien präsentiert, die für Pariser bürgerliche Häuser geschaffen wurden…

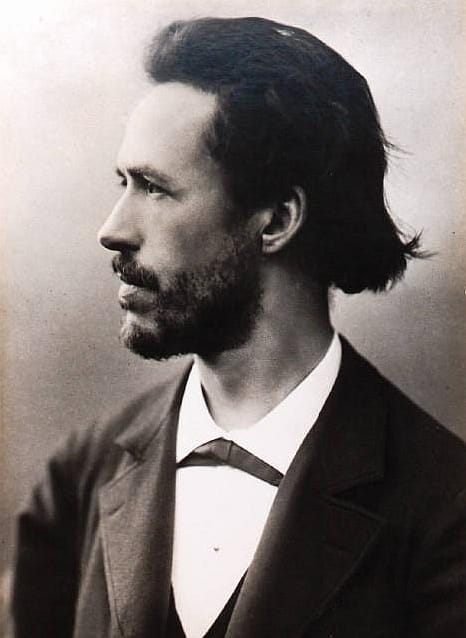

Die beiden Künstler präsentieren ein Programm mit Werken aus dem Bereich des französischen Kunstliedes und auch Arien aus Opern: u.a. Jules Massenet (1842-1912), Georges Bizet (1838-1875), Benjamin Godard (1849-1895), Camille Saint-Saëns (1835-1921), Clémence de Grandval (1828-1907), Léo Delibes (1836-1891), André Messager (1853-1929), Gabriel Pierné (1863-1937) und Louis Beydts (1895-1953) schaffen gewissermaßen eine Reise zwischen Bühne und Salon, zwischen dramatischer Dichtung und poetischem Ausdruck.

Gemeinsam mit jungen Künstlern der Opéra Comique Academy präsentieren Dubois und Raës ein Repertoire, das in den Pariser Privathäusern des 19. Jahrhunderts entstand, wo das Theater eine intimere Dimension annahm.

LE PONT MIRABEAU

Sous le pont Mirabeau coule la seine

Et nos amours

Faut-il qu’il n’en souvienne

La joie venait toujours après la peine

(Apollinaire / Beydts / Auszug)

Die Geheimnisse eines glücklichen (musikalischen) Paares…!

Massenet: 1.) Sonnet (1869) nach einem Gedicht von Emmanuel Pradier (1840-1908) ist von einer seltenen Fülle an Inspiration, die ABC-Form verschwindet hinter dem Eindruck von Kontinuität und Fortschritt, aus den Harmonien, die zu Beginn erwachen: Die stets ausdrucksstarke harmonische Beweglichkeit, das Überwiegen der Übergänge gegenüber den Momenten der Ruhe sind sehr charakteristisch für die Kunst von Massenet. * 2.) L‘improvisateur (1864) nach einem italienischen Gedicht von Giuseppe Zaffira (1868-1886) und übersetzt von Romain Bussine (1830-1899) ist als Erinnerung an das Volksfest, das Louis Albert Bourgault-Ducoudray (1840-1910), damals ein junger Musiker in der Villa Medici Rom veranstaltete, ist diese unwiderstehliche Saltarelle eines der wenigen Zeugnisse dieses lebhaften und schelmischen Temperaments, das seine Zeitgenossen an Massenet kannten. Sie stand auf dem Programm des ersten Konzerts der Société National de Musique Paris im Jahre 1871. * 3.) „Ce monde que je vois… Qu’il est loin de mon pays…“, Arie des Jean aus der lyrischen Komödie Sappho (1897) mit einem Libretto von Henri Cain (1857-1937). Sappho erhielt gemischte Kritiken . Die Rezension von 1897 in den Annales du Théâtre et de la Musique hob hervor, dass das Stück mit schwindelerregender Geschwindigkeit und packendem Realismus direkt zur Sache komme, während die Zeitschrift L‘illustration am 4. Dezember 1897 schrieb, dass „im Falle von Sappho nimmt die Metamorphose eines Romans in ein lyrisches Drama gewaltige Ausmaße einer literarischen Katastrophe…, Massenets Musik hat uns nicht einen einzigen Augenblick lang bezaubert!“

Bizet: 4.) La coccinelle (1868), nach einem Gedicht von Victor Hugo (1802-1885) ist ein regelrechter Sketch voller Anspielungen und versteckter Botschaften, der mehr schauspielerisches als gesangliches Können erfordert. Dieses kleine Meisterwerk der musikalischen Komödie - mit einer seiner abschließenden Moral, einer Parodie auf Oberons charmante Elfen – ist gar nicht so unbedeutend, wie es scheint. Bizet hatte sicherlich Spaß, arbeitete aber auch mit dem Text und bietet den Sängern eine dieser unwiderstehlichen „Zugaben“, die nach mehr verlangen lässt! * 5.) „Partout des cris de joie… À la voix amant fidèle…“ , Romanze des Smith, Auszug der Oper La jolie fille de Perth (1867) nach einem Libretto von Henri Vernoy de Saint-Georges (1799-1875) und Jules Adenis (1823-1900). Die Kritiker gingen mit den Librettisten recht hart ins Gericht und bemängelten zahlreiche Klischees und unwahrscheinliche Ereignisse, während sie Bizets Fortschritte im Vergleich zu seinen früheren Opern lobten, insbesondere im Aufbau der Szenen sowie in seinen melodischen und instrumentalen Ideen.

Godard: 6.) Amour fatal aus Six mélodies pour chant et piano, Op. 23 (1874) nach einem Gedicht von Prosper Blanchemain (1816-1879). Laut der Encyclopaedia Britannica, sind Godards Kompositionen sehr ungleichmäßig, schon allein deshalb, weil seine Produktivität enorm war. Seine größten Erfolge feierte er mit Werken kleineren Umfangs. Unter seinen ambitionierten Werken kann man die Symphonie légendaire, Op. 99 (1880) als eines der markantesten hervorzuheben. Desgleichen auch Melodien und Kammermusik. Godard lehnte die Musik von Richard Wagner (1813-1883) total ab und kritisierte Wagners Antisemitismus aufs Schärfste. Sein Musikstil ähnelte eher dem von Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) und Robert Schumann (1810-1856). * 7.) „Cachés dans cet asile où Dieu nous a conduit…“ „Oh ! t’éveille pas encore…“, Wiegenlied der Jocelyn, Auszug aus der Oper mit dem gleichen Titel, Op. 100 (1888), Libretto von Victor Capoul (1839-1924) und Armand Silvestre (1837-1901). Die Geschichte, entnommen von Alphonse de Lamartines (1790-1869) gleichnamigen Versroman. Die Wahl dieses Sujets traf der Komponist selbst, der das Gedicht und seine melancholischen Untertöne bewunderte. Die Partitur ist an Daniel Fitzgerald Packenham Barton (1850-1907) gewidmet!

Saint-Saëns: 8.) „Humble et pauvre, es-tu donc heureux… Demande à l’oiseau qui s’éveille …“, Arie des Bénédict, Auszug aus der Oper Le Timbre d’argent (1877) mit einem Libretto von Jules Barbier (1825-1901) und Michel Carré (1821-1872). Wie Les Contes d’Hoffmann (1881) von Jacques Offenbach (1819-1880) war es ursprünglich von denselben Autoren als ein Theaterstück geschrieben, dann aber später von den beiden Autoren in ein Libretto umgewandelt für Le Timbre d’argent für das Theâtre de l’Odéon. * 9.) La Splendeur vide und Tournoiement aus den Mélodies persanes, Op. 26 (1870-72). Dieser Zykus von Six mélodies nach Texten von Armand Renaud (1836-1895) entstand und ist musikalisch stark stilisiert, verzichtet aber auf übermäßiges Lokalkolorit und verfällt nicht in den Orientalismus. Einige interessante Effekte verleihen ihm einen besonderen Charme, der Saint-Saëns zudem dazu veranlasste, das Stück zu einer Kantate für Solo-Alt, Tenor, Chor und Orchester umzuarbeiten, die 1891 unter dem Titel Nuit persane veröffentlicht wurde. Eine Stimme Off, die Stimme der Träume, leitet die den verschiedenen Texten entsprechenden Sequenzen im Stil eines Melodramas begleitet. Eng verbunden mit der dekadenten Ästhetik des späten 20. Jahrhunderts, ist diese Beteiligung dennoch voller Innovationen, insbesondere im Melodrama und in der Behandlung des Orchesters. La Splendeur vide ist eine Meditation über den Tod, diese lange Melodie wechselt zwischen Sequenzen in fis-Moll und A-Dur, wobei ein einheitliches rhythmisches Muster beibehalten wird. Ein Bruch erfolgt durch die Beschwörung der Leere auf großen Pianissimo-Akkorden pp, die die Achse des Stücks bilden, auf den Worten: „Deux choses font défaut / Là-dedans rien ne chante / Le ciel noir est là-haut“. Tournoiement, Songe d’opium spielt mit einer fortwährenden Bewegung von Sechzehntelnoten und einer Dynamik-Progression von pp nach ff, die am Ende der Melodie wieder zu pp zurückkehrt. Vor dem Schluss erzeugt eine Modulation in die neapolitanische Tonart C-Dur ein Gefühl von Unermesslichkeit.

Grandval: 10.) Regret (1865), anonyme Szenen-Melodie. Cléménce de Grandval, Tochter von Louise Adéle de du Temple Mezière und von Léonard de Reiset, wurde 1828 im Château de la Cour du Bois in Saint-Rémy-des-Monts, Sarthe, geboren. Friedrich von Flotow (1812-1883) war ihr erster Kompositionslehrer. Bereits im Alter von zehn Jahren soll sie symphonische Werke komponiert und selbst dirigiert haben. Sie studierte Klavier bei Frédéric Chopin (1810-1849). Ihre Heirat mit Amable Enlart de Grandval im Jahr 1851 beeinträchtigte ihre musikalische Karriere nicht. Das Paar hatte zwei Töchter, von denen nur Thérèse, geboren 1852 überlebte. Anschließend studierte sie Komposition bei Saint-Saëns. Sie war auch Sängerin, gab Konzerte mit ihren Melodien und hinterließ über sechzig Werke. Ab 1850 komponierte sie zahlreiche Kammermusikwerke für Klavier, die ihre Tätigkeit als Pianistin widerspiegeln. Ihr symphonisches Schaffen war umfangreich; zu ihren bekanntesten Werken zählen La Forêt (1874) für Solisten, Chor und Orchester sowie ihr Konzert für Oboe und Orchester (1878), das häufig von dem renommierten Oboisten Georges Gillet (1854-1920) aufgeführt wurde. Auch im Bereich der geistlichen Musik feierte sie Erfolge: Ihre Messe (1867), ihre Stabat Mater (1870) und ihre Oratorien Sainte-Agnès (1876) und La Fille de Jaïre (1880) wurden in bedeutenden Kirchen in Paris und in der gesamten Provinz aufgeführt. Sie komponierte auch Opernwerke: Le Sou de Lise (1860), Les Fiancés de Rosa (1863), La Comtesse Eva (1864), La Pénitente (1868), Piccolino (1869), Mazeppa (1892). Für ihr Oratorium La Fille de Jaïre erhielt sie 1880 den Rossini-Preis und für ihre Kammermusik 1890 den Chartier-Preis. Bedauerlicherweise sind die Orchesterpartituren ihrer Werke jedoch fast vollständig verloren gegangen, was eine Wiederaufführung ihrer sinfonischen und opernhaften Kompositionen unmöglich macht. Es sei darauf hingewiesen, dass einige Verlage und Wörterbücher sie fälschlicherweise Marie de Grandval bezeichnen: Ihr Vorname war aber Clémence! * 11.) „Matrena, fleur de l’Ukraine…“, Arie der Iskra, Auszug aus Mazeppa (1892). Mit dieser Oper, deren Handlung von der historischen Figur Ivan Mazeppa (1687-1709) inspiriert ist und mit einem Libretto von Charles Grandmougin (1850-1930) und Georges Hartmann (1843-1900), komponierte Grandval ihr letztes großes Werk. Die Presse, darunter auch La Gironde, lobte das Werk in höchsten Tönen: „Heute Abend im Grand-Théâtre de Bordeaux die zweite Aufführung von Mazeppa, der Oper von Mme. de Grandval, deren Premiere am vergangenen Samstag ein so brillanter, ein so überwältigender Erfolg war. Alles an diesem wunderschönen Werk trägt zu seiner Anziehungskraft bei. Die Musik ist abwechslungsreich, mal verträumt, mal energiegeladen […]. Jeder wird Mazeppa hören wollen, jeder wird den Zauber der Hauptstücke der Partitur erleben wollen“. Der Bordeaux-Korrespondent von Le Figaro schrieb in der Ausgabe vom 25. April 1892, die am 1. Mai in Le Ménestrel nachgedruckt wurde, einen Artikel, in dem er betonte: „Das Libretto von Mazeppa ist in einem absolut literarischen und sehr poetischen Stil gehalten, was die Musik betrifft, so ist sie ein Werk von lang studierter Wissenschaft mit Teilen von exquisiter Inspiration“.

Delibes: 12.) „Amoureux, il l’a dit ! … Quand je la vis pour la première fois… „ Arie des Cyrille, Auszug aus Kassya (1893) mit einem Libretto von Henri Meilhac (1831-1897) und Philippe Gille (1831-1901). Das Werk ist eine Bearbeitung einer Novelle von Leopold von Sacher-Masoch (1836-1895 . Die Oper stieß bei Publikum und Kritik bei der Uraufführung auf gemischte Reaktionen. Es folgten acht Aufführungen! Die Schaffenskraft des Komponisten schien nachzulassen. Ein zeitgenössischer Kritiker hielt das Libretto für schwach, hob aber die beiden letzten Akte, insbesondere Massenets Eingriffe, als die besten hervor, vor allem das Ballett mit ungarischem Flair. Auch die Interpreten wurden kritisiert, insbesondere der Tenor Etienne Gibert (1859-1929) der „die Rolle des Cyrille verhunzt, obwohl er 1891 bereits den Gérald in Lakmé gesungen hatte und dabei auch nur die Nuancen und Feinheiten der Figur nicht versteht. Die Oper verschwand daraufhin von der Bühne und erst das Festival Radio France Occitanie Montpellier ermöglichte ihre Wiederentdeckung im Juli 2018. * 13.) Départ (1867) nach einem Gedicht von Émile Augier (1820-1889), für Tenor ist eine kleines Drama ohne Umwege. Ein verzweifelter Mann bittet seine Freunde, ihn in die Ferne zu bringen, wenn ihn bei der Zwischenstation die wilden Pflanzen an die Person erinnern sollten, die er ohne Wiederkehr liebt. Indem er diese Erinnerung vertreiben will, erkennt er, wie sehr sie ihm am Herzen liegt und beschließt zu bleiben. ABA-Form – Bewegung in ihren extremen Teilen – mit wirkungsvollen Tonunterbrechungen und einem sehr ausgeprägten Sinn für dramatischen Rhythmus. * 14.) Épithalame (1888), ist eine eigenartige neugierige Seite, auch in freier Form, wird von einem kraftvollen Atem getragen. Wir stellen uns vor, es sei anlässlich der Hochzeit eines Freundes entstanden und der Vergleich mit der Taufe eines Schiffes, das gerade in See sticht, liefert das Thema des Werkes: Ein Seemannslied und das Rauschen der Wellen! Es ist nach dem Gedicht von Édouard Grenier (1819-1901).

Messager: 15.) „Si vous croyez que je vrai dire […]. Une angoisse exquise est mortelle…“, Arie des Fortunio (1907) mit einem Auszug aus der gleichnamigen Oper mit einem Libretto von Gaston Arman de Ceillavet (1869-1915) und Robert de Flers (1872-1927) nach der Nouvelle Le Chandelier (1835) von Alfred de Musset (1810-1857). Eine bittersüße Liebesgeschichte zwischen Oper und Operette… * 16.) „Un réseau d’ombres emprisonne. La lune égrène en perles blondes. Dans les arbres blancs de givress“, Auszüge aus dem Zyklus Nouveau Printemps (1881), nach Gedichten von Georges Clerc (1852-1922) nach Heinrich Heine (1797-1856), gewidmet an Gabriel Fauré (1845-1924). Messager ist in gewisser Weise der französische Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847), ein Opfer derselben Vorurteile und Fehleinschätzungen. Wie der Komponist der berühmten Sinfonie N° 4 in A-Dur Op. 90 „Italienische“, MWV N° 16 (1833) war Messager ein feinsinniger, kultivierter Komponist, ein exzellenter Pianist, Dirigent und Reisender. Dieser elegante, leichtfüßige Musiker, dessen klassisch-französischer Name mit seinem unverwechselbaren Klang eine gewisse Leichtigkeit ausstrahlt, verstand es, seiner Musik ein gewisses „Je ne sais quoi“ zu verleihen – fließend, geheimnisvoll und doch unvergesslich. Der wahre Charme dieses Anglophilen, der einen Teil seiner Dirigenten-Karriere in England verbrachte, lag in seiner Fähigkeit, sowohl das breite Publikum als auch die Salonbesucher anzusprechen. Tatsächlich findet jeder etwas, das ihm an Messagers Werk gefällt: Heitere Lieder, wunderbare Orchesterpassagen, Melodien von unbeschreiblicher Poesie und Momente von beinahe derbem Humor aber immer subtil kontrolliert.

Pierné: 17.) La Brise (1885) nach einem Gedicht von Henri Passerieu (1857-1937). * 18.) La Vie (1910), Auszug aus den Six Ballades Françaises mit einem Gedicht von Paul Fort (1872-1960). * 19.) „Voici donc ma chère vallée…“, Arie des Perdican, Auszug aus On ne badine pas avec l’amour (1910) mit einem Libretto von Louis Leloir (1860-1909) und Gabriel Nigond (1877-1937). Pierné komponierte zahlreiche Opern, Chor- und Sinfonie-Werke sowie umfangreiche Kammermusik. Seine wohl bekannteste Komposition ist das Oratorium La Croisade des enfants (1902) nach dem gleichnamigen Buch von Marcel Schwob (1867-1905). Erwähnenswert sind auch kürzere Werke wie La Marsche des petits soldats de plomb (1925), der sich einst großer Beliebtheit erfreute – nicht nur in Frankreich – und als Zugabe aufgeführt wurde, der ähnlich populäre La Marsche des petits faunes (1922) stammt aus seinem Ballett Cydalise et le Chevre-pied (1923). Sein Kammerwerk Introduction et variations sur une ronde populäre für Saxophonquartett (1936) gehört zum Standardrepertoire dieser Besetzung. Seine Entdeckung und Förderung des Werkes von Ernest Fanelli (1860-1917) im Jahr 1912 führte zu einer Kontroverse über die Ursprünge der impressionistischen Musik. Ein Kritiker bezeichnete ihn als „den „französischen Gustav Mahler“ (1860-1911), vielleicht nicht stilistisch, aber hinsichtlich seines musiktechnischen Könnens. Als hervorragender Dirigent wandte er seine Erfahrung am Dirigentenpult auf seine Kompositionen an und schrieb makellos vollendete, brillant instrumentierte Stücke in einer breiten Stilpalette“. Ein anderer Kritiker beschrieb sein Werk „als angenehme, wunderbar flüssige, aber letztlich unauffällige Beispiele französischer Spätromantik“.

Beydts: 20.) „Dans mes bras, rêve d’espérance…“, Wiegenlied des Maurice, Auszug aus À l’aimable Sabine (1947) mit einem Libretto von Léopold Marchand (1891-1952). Er zählt zu den letzten Operetten-Komponisten, die die französische Tradition der klassischen Operette bewahren und gleichzeitig erneuern wollten. Seine erste Operette Le Bourreau des Choeurs (1931) wurde nie aufgeführt, doch er schrieb weiterhin Operetten, z.b. Moineau (1931) wurde mit begrenztem Erfolg im Théâtre de la Madeleine mit einem Libretto von Sacha Guitry (1885-1957) aufgeführt. Eine weitere Zusammenarbeit mit Guitry Le voyage des Tchong-Li (1932) hatte großen Erfolg im Mandarin Ducks Club in Monte-Carlo. Der Komponist schrieb noch eine große Anzahl an Werken der leichten Muse. * 21.) Le pont Mirabeau (1940) nach einem Gedicht von Guillaume Apollinaire (1880-1918). * 22.) Le Petit serin en cage nach einem Gedicht von Fort, Auszug aus den Chansons pour les oiseaux (1948) ist eine fröhliche und humorvolle Melodie, in der Mistigri den Kanarienvogel im ganzen verschlingt – man hört eine Imitation des Miauen einer Katze!

Der Liederabend in der Opéra Comique Paris am 07. November 2025:

Auf den Schwingen der Melodien…

Die Oper ist nicht der einzige Schwerpunkt in DUBOIS‘ Karriere. Der von den Melomanen zum ETOILE MONTANTE des Jahres 2017 gekürte Sänger, der zusammen mit RAËS das DUO CONTRASTE bildete, widmet sich mit Begeisterung dem melodischen Repertoire aller Epochen und Sprachen zu.

Dubois stürzt sich, ganz in sein Element, mit elektrisierender Energie ins Geschehen. Massenets: Sonnet, mit dem Elan eines Husaren wie eine Opernarie dargeboten, dient dazu, die – vielleicht sogar zu – hallige Akustik des Saals auf die Probe zu stellen. Man könnte befürchten, der Tenor würde in diesem ersten Ansturm seine Kräfte verbrauchen. Doch seine stimmliche Frische am Ende des Liederabend – bzw. Melodienabend -, nachdem er mehr als zwanzig Melodien und Arien nahtlos vorgetragen hat, widerlegt diese Befürchtung eindrucksvoll.

In diesem imaginierten Epos ist nicht alles gleichwertig, doch die Interpretation ist nicht unbedingt schuld. Das abrupte Aufeinanderprallen gegensätzlicher Welten rechtfertigt zwar den Namen des Duos Raës & Dubois, offenbart aber auch das, was Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) als Die Wahlverwandtschaften (1809) bezeichnete. Wenn beispielweise Bizet mit seinen melancholischen Arien an die Musik der einzigen Komponistin Grandval, an diesem Abend erinnert, den Dubois nicht verheimlicht, obwohl der Tenor sich entschieden hat, nicht ausschließlich dieses Repertoire zu singen, so scheinen ihn Saint-Saëns verzweifelter Heroismus und noch mehr die Bitterkeit der wenigen Stücke aus den Six Ballades Français tiefer zu berühren. Welcher der beiden Interpreten ist der ausdrucksstärkste? Angesichts der Leidenschaft, mit der Raës die Spätromantik dieser oft verzweifelten Passagen aufgreift, erscheint diese Frage berechtigt. Jede einzelne Note, ob streichend, berührend oder angeschlagen, spricht Bände, ohne den Fluss des Textes, seinen erzählerischen Ausdruck zu stören. Komplizenschaft, ja sogar Verbundenheit. Darin liegt das Geheimnis!

Das Geheimnis liegt auch an der außergewöhnlichen Auswahl von Melodien und Arien, selten und fast nie interpretierter Musik und teilweise völlig unbekannten Komponisten. Das gelüftete Geheimnis war so unerschöpflich wie unsere Neugierde auf mehr, auf neues.