Paris, Cité de la musique, Salle des concerts, ORGIA - H. Parra, IOCO

22.11.2025

EINE ORGIE DER POESIE AM GRUND DES ABGRUNDS…

Für seine dritte EIC & Friends hat das Ensemble Intercontemporain eine der führenden Persönlichkeiten der Theater- und Opernregie eingeladen: Der spanische Regisseur Calixto Bieito! Nach Luciano Berios (1925-2003) theatralischer und virtuoser Sequenza (1958 bis 2003) am Nachmittag – wir waren nicht dabei - wechselt die Atmosphäre am Abend mit der französischen Erstaufführung von Orgia, des spanischen Komponisten Hèctor Parras (*1976) mit seiner vierten Oper, die er 2023 gemeinsam mit Bieito inszenierte. Das Werk basiert auf Pier Paolo Pasolinis (1922-1975) gleichnamigen Theaterstück. In sechs eindrucksvollen Tableaus entfaltet der Filmemacher und Dramatiker ein packendes Drama über die Machtverhältnisse innerhalb eines Paares – eine Metapher für die Dynamiken der bürgerlichen italienischen Gesellschaft der 1960er-Jahre. Ein wahrhaft kraftvolles Werk! Mitten im Geschehen platziert, hat das Publikum die Möglichkeit, sich zwischen den Musikern und den verschiedenen Schauplätzen zu bewegen und so vollständig in das Geschehen einzutauschen.

Einige Szenen dieser Kammeroper können für jüngere Zuschauer und solche, die mit solchen Inhalten nicht vertraut sind, verstörend sein. Nicht empfohlen für Zuschauer unter 16 Jahren!

Pasolinis Orgia: Vom Theater zur Oper…

Pasolini, der radikale italienische Filmemacher, prägte das Kino der 1960er und 70er Jahre mit seinen kontroversen und politisch engagierten Werken nachhaltig. Parra, Komponist in Residence an der Villa Medici Rom, hat Pasolinis erstes Theaterstück Orgia zu einer Kammeroper adaptiert.

Pasolinis Filme sind vielleicht bekannter als seine Schriften, doch schmälert dies nicht ihre künstlerische und kritische Bedeutung als Spiegelbild einer sich rasant veränderten zeitgenössischen Gesellschaft. Der aus Bologna stammende Künstler, bekannt für seine Verachtung des Bürgertums und seine große Abneigung gegen die italienische Kirche in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, beschränkte seinen künstlerischen Ausdruck nicht auf die Arbeit hinter der Kamera. Er verfasste mehr als zwanzig Romane und Essays – ganz zu schweigen von seinem vielfältigen Theater- und Gedichtwerk, das er bereits in seinen frühen Zwanzigern begann.

Eine kontroverse Aura…

Ob durch seinen umstrittenen Film Teorema (1968) oder den skandalösen Film Salo ò le centoventi giormate di Sodomo (1975), von denen der erste wenige Tage nach der Ermordung des Regisseurs in einem Badeort in Rom entstand, zeugt Pasolinis filmisches Werk von einem einzigartigen Anspruch und einer bemerkenswerten Obsession für Kontroversen, in denen „Leiden der normale Zustand der menschlichen Existenz wäre“, wie sein italienischer Kollege Vittorio Cottafavi (1914-1998) erklärt.

Das erste Theaterstück des Filmemachers, Orgia aus dem Jahr 1965, steht in engem Zusammenhang mit seinem vielschichtigen filmischen Werk. Als intimes Drama hinter verschlossenen Türen, das sich im Schlafzimmer abspielt, thematisiert Orgia eine sadomasochistische Beziehung zwischen Mann und Frau. Der Text evoziert unter anderem die Gewalt, die unsere menschlichen und sozialen Beziehungen prägt. „In Orgia sind alle Anliegen Pasolinis präsent. Ich empfinde es als eine Leidenschaft. […] Pasolini selbst ist ein Spiegelbild der Christusfigur“, erklärt Parra.

Ein Theater des gesprochenen Wortes…

Der 1976 in Barcelona geborene Komponist beendete im September dieses Jahres einen einjährigen Aufenthalt in der Villa Medici Rom. Dort begann er mit der Komposition seiner Kammeroper Orgia für drei Solostimmen, ein modernes Instrumentalensemble und ein Barockinstrument – die Erzlaute. Die Oper, eine Adaption von Pasolinis gleichnamigen Theaterstück, schöpft Inspiration aus Pasolinis einzigartiger Beziehung zum Theater und dem lyrischen Potenzial der menschlichen Stimme im Dienste der Oper. Parra erklärt: „Pasolini nannte sein Theater das „Theater des Wortes“. Das Wort war die Hauptfigur und er suchte nach einer Sprache, die die Realität so ausdrücken konnte, wie Körper sie ausdrücken“.

Vom Theater zur Oper…

Die Entstehung dieser Oper, eine intime Tragödie, zugleich „zärtlich und grausam“, bietet Parra die Möglichkeit, seine Auseinandersetzung mit Gewalt und Bösem fortzusetzen, nach seiner musikalischen Adaption von Jonathan Littells (*1967) Roman The Kindly Ones aus dem Jahr 2019, der die fiktiven Memoiren eines SS-Offiziers erzählt, der während der Nazizeit Gräueltaten begeht.

Zum ersten Mal in seiner Karriere arbeitet Parra auf Italienisch, der Muttersprache der Oper und vieler Werke Pasolinis. „Für mich ist ein Opernkomponist in erster Linie Diener des Librettos. Aber es ist keine untergeordnete Rolle“. Wie schon bei seinen vorherigen Opern The Kindly One (2019) und Wilde (2015) wird auch diese Produktion von Bieito inszeniert. Orgia ist eine wahre Leidenschaft, die an Pasolinis Vorliebe für Johann Sebastian Bachs (1685-1750) Musik erinnert – die er in mehreren seiner Filme, insbesondere in Il vangelo secondo Matteo (1964), verwendete – und bietet dem katalanischen Komponisten die Gelegenheit, die ganze Komplexität eines Künstlers zu vertonen, der stehst das Heilige und das Profane miteinander verwebte. Neben den unauslöslichen Verbindungen zwischen der Poesie eines Texts und den Stimmen, die ihn verkörpern: „Poesie und Musik sind zweifellos eng verwandt, denn beide drücken die Lyrik des Menschen aus, der in einer zerbrechlichen Welt lebt. Und genau darum geht es in der Oper doch vor allem , nicht wahr?“

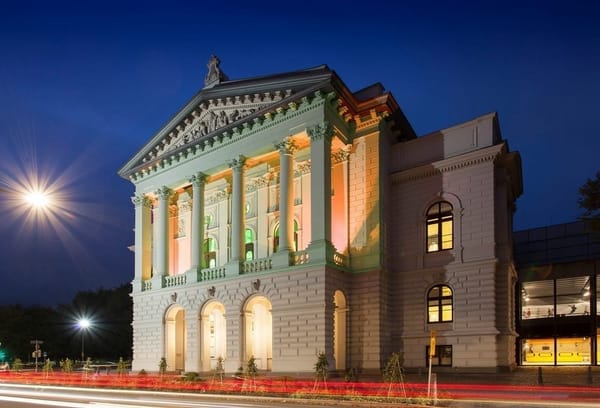

Zur Aufführung im Salle des Concerts – Cité de la Musique am 22. November 2025:

Pasolini oder wie man unerträgliche Gewalt austreibt…

Der Filmemacher konzipierte seine Orgia als Kammeroper, eine Tragödie in sechs Episoden, verfasst in Versform und uraufgeführt 1968 in Turin mit musikalischen Zwischenspielen von Ennio Morricone (1928-2020) Zu dieser Zeit ließ er sich von verschiedenen griechischen Tragödien inspirieren und hatte Maria Callas (1923-1977) in seinem unvergesslichen Film Medea (1969) verfilmt, in dem die große Tragödien Publikum und Gewissen tief berührte, ohne einen einzigen Ton zu singen. In diese Zeit fielen auch die Filme Porcile (1969) und Edipo Re (1967), beides Filme von großer dramatischer Wucht.

Man kann sich kaum vorstellen, dass eine kleine Gruppe anständiger britischer Damen beim Tee zusammensitzt, sich unterhält und über die Themen von Orgia diskutiert. Zweifellos bedarf es der Erfahrung extremer sozialer Gewalt auf Grund der eigenen „Andersartigkeit“ - sprich: Homosexualität -, um zu diesem Ausbruch der Verzweiflung zu gelangen, der einen Text von großer Schönheit inspiriert, dessen Inhalt den Betrachter jedoch buchstäblich in die Magengrube packt, weil er seine Inspiration in den tiefsten Abgründen menschlicher Leidenschaft sucht, die er mit chirurgischer Präzision, klinisch und ohne jegliches Mitleid seziert. Es schmerzt, es schlägt uns ins Gesicht, weil es uns Dinge sagt, die wir hören wollen, darunter den Wunsch, die eigenen Kinder auszulöschen, wie ein modernes Echo von Euripides‘ (480-485/484 v. Chr) Medea.

Der in Barcelona lebende Komponist Parra unternahm große Anstrengungen, die Rechte an diesem Text zu sichern und ihn als erste gesungene Oper zu realisieren. Ausgebildet in Barcelona bei David Padrós (1942-2016) und Carles Guinovart (*1941), in Großbritannien bei Brian Ferneyhough (*1943) und Jonathan Harvey (1939-2012) sowie in Schweiz bei Michael Jarrel (*1958), kann er auf eine bemerkenswerte Karriere als Komponist zurückblicken: Von IRCAM in Paris über Graz und bis hin zu verschiedenen Theatern ist dies wohl seine achte Oper.

Zu Orgia sagte Parra der Presse: „Es gibt nicht nur Gräueltaten, sondern auch Schönheit und Zärtlichkeit. Schrecken und Schönheit sind manchmal zwei Seiten derselben Medaille…“ Um seine Inspiration vollends zu verinnerlichen, ging er nach Rom – als Bewohner der berühmten Villa Medici - um dort seine Musik zu komponieren und in die Überreste der griechisch-römischen Vergangenheit einzutauchen. Er präsentiert eine sehr komplexe und widersprüchliche Partitur: Wunderschöne Vokalpassagen mit grenzenloser Lyrik, aber auch Klänge, die von heftigen, abrupten Schlägen durchsetzt sind – Schatten und Licht, geworfen von einem Orchester, das mitunter eher den Eindruck erweckt, seinen fünfzehn Instrumenten Blut aussaugen zu wollen, als den Gesang zu unterstützen. Der Zuhörer ist gefesselt und kann sich dem nicht entziehen, er fühlt sich mitschuldig an diesem Massaker an Gewissheiten, das das Werk umhüllt. Wir sahen einige -seltene – Zuschauer murren oder den Saal verlassen und wir sehen das nicht als Gleichgültigkeit gegenüber den Künstlern, denn die hielten uns alle in Atem. Man könnte es sogar als einen „durchwachsenen“ Erfolg bezeichnen, denn das Ziel war sicherlich nicht, dem Publikum zu gefallen oder Applaus zu ernten. Der Saal war fast voll besetzt und die Anwesenden verfolgten mit beinahe religiöser Andacht dieses Opfer – keine Orgie -, das sich vor ihren Ohren und Augen entfaltete. Wir sind uns jedoch sicher, dass die große Mehrheit der Zuhörer noch immer die Nachwirkungen dieses düsteren Gottesdienstes spürt. Das „klassische“ Publikum wurde oft als dumme konventionelle oder ereignisorientiert beschrieben, doch hier zeigte es eine bemerkenswerte Offenheit.

Die Kammeroper entstand nicht direkt aus dieser Feder. Sie wurde im Jahre 2023 in Bilbao für ABAO, den lokalen Opernveranstalter uraufgeführt, der normalerweise nicht für solche zeitgenössischen Experimente bekannt ist. Das Liceu koproduzierte Orgia außerdem mit dem Peraleda Festival in Katalonien, das grundsätzlich größere kreative Ambitionen verfolgt.

Das Libretto und die Regie sind von Bieito. Sein skandalöser Ruf und die Kontroversen um seine Person haben einer akribischen, detailreichen Inszenierung keinen Abbruch getan. Das Ergebnis ist eine hochwirksame Dramatisierung, in der die Worte des Textes durch fast durchgängige, wühlende Bewegungen hervorgehoben werden, die die verwirrten Gefühle der Figuren widerspiegeln. Ein seelenloses Interieur, hässliche und bürgerlich Möbel – ein großes Bett und einige Stühle – fangen uns in einer hoffnungslosen, klaustrophobischen Atmosphäre ein: Obwohl umkreist vom Ensemble Intertemporain und „verfolgt“ von einem äußerst neugierigem Pariser Publikum! Drei namenlosen Individuen und so bedeutsam - der Mann (Uomo), die Frau (Donna), die Prostituierte (Ragazza) – aber unfähig, durch Sprache zu kommunizieren, versuchen sie dies durch sadomasochistische sexuelle Gewalt. Die Handlung findet nie wirklich eine Auflösung, denn all diese Gewalt kann nur zur Befreiung durch den Tod führen, dem ultimativen Richter über unsere Dämonen. Die Erinnerung an den großen Pasolini ist in diesem neuen Werk von Parra und Bieito letztlich deutlich spürbar.

Unter den Solistinnen verdient die beeindruckende Leistung der britischen Sopranistin Claudia Boyle als Donna besondere Erwähnung. Sie besitz eine kraftvolle und außergewöhnlich kontrollierte Stimme. Ihre Rolle ist monumentale, sie singt praktisch ununterbrochen über eine Stunde lang und beschwört jene Heldinnen herauf, die, wie Simone de Beauvoir (1908-1986) sie beschrieb, halb Opfer, halb Komplizin sind: Tosca (1900), Madame Butterfly (1904) von Giacomo Puccini (1858-1924) oder die Marie aus Wozzeck (1925) von Alban Berg (1885-1935). Die Gesangspartie erinnert häufig an diese Werke der jüngeren Vergangenheit. Und ihre große schauspielerische Leistung steht ihrem immensen Gesangstalent in nichts nach, wenn nicht gar in den Schatten. Bieito kann sie und ihre Figur, stehts unterwürfig und doch stehst mitschuldig, unaufhörlich zeigen in grenzenlosen Emotionen. Diese unaufhörliche Aktivität ist das Sinnbild einer absoluten Unkommunikabilität! Ihr Partner, der britische Bariton Leigh Melrose als Uomo überzeugt in dieser ebenso düsteren wie komplexen und widersprüchlichen Rolle: Ein konformistischer Bourgeois, der alle Anstandsregeln befolgt, sich aber nicht mit dem Widerspruch abfinden kann, eine konventionelle Ehe gewählt zu haben, obwohl seine wahre Sexualität ihn auf einen ganz andern Weg führt. Seine Stimme ist reich und farbennuanciert! Ohne seine Leistung und sein unerschütterliches emotionales Engagement schmälern zu wollen, muss man sagen, dass er etwas im Schatten von seiner Landsmännin gestellt wurde. Die französische Sopranistin Jenny Daviet als Ragazza verkörpert die dritte Schauspielerin / das dritte Opfer dieses Dramas, die Prostituierte. Ihre Stimme verführt, während die Figur verstört und provoziert. Schauspielerin und Sängerin sind daher makellos!

Letztlich ist der französische Dirigent und derzeitige Leiter des Ensemble Intercomporain, Pierre Bleuse, der diesen Wirbelwind orchestriert hatte. Präzise und fesselnd, so glauben wir, hat er einer Partitur treu gedient, einer Partitur, für deren volle Entfaltung der Zuhörer Zeit benötigt um sie völlig zu verdauen.

Das Operngenre ist reich an Extremsituationen, in denen die Figuren bis an ihre Grenzen getrieben werden. Doch wir glauben, wir haben noch nie ein so erschütterndes Drama gesehen. Angesichts dieses trostlosen Panoramas fällt es schwer, von Schönheit oder Ästhetik zu sprechen. Schon in der ersten Szene, in der sich der Protagonist gerade erhängt hat und in seiner Qual vermeintlich befreiende Gefühle äußert, es ist die Last eines schlechten Gewissens, eine Art kollektiver Schuld, spürbar. Schönheit … die gibt es gewiss! Selbst in diesen Extremen!