Paris, Théâtre des Champs-Elysées, Chalk Line : Joséphine, 100 ans après, IOCO

30.09.2025

OSEZ JOSÉPHINE ! CHALK LINE – FROM CLOTILDA TO JOSÉPHINE…

Adèle Charvet singt Joséphine Baker…

Inspiriert von der Rede, die Joséphine Baker (1906-1995) zusammen mit Martin Luther King (1928-1968) hielt und von seinem berühmten Ausspruch „I Have a Dream“, lädt uns die französische Komponistin Caroline Marçot (*1974) mit ihrer Uraufführung Chalk Line (2025) ein, die Entwicklung dieses besonderen Tages, des 28. August 1963 in einem Traum noch einmal zu erleben und uns in einem Dutzend von Minuten den langen Kampf vorzustellen, den Bürgerrechts-Aktivisten geführt haben, um der Rassentrennung in den Vereinigten Staaten ein Ende zu setzen. Neben der von einer Altstimme musikalisch neu interpretierten Rede von Baker sind auch in der Stimme der Sängerin Auszüge aus Reden und Songs von Nina Simon (1933-2003), der Aktivistin Daisy Bates (1914-1999, der „Queen of Gospel“ Mahalia Jackson (1911-1972) sowie „Freedom!“ zu hören. Rufe von Lena Horne (1917-2010) während dem Marsch nach Washington. Die im Jazz- und Blues-Stil geschriebenen Instrumental-Partien eines Orchesters im Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)- Stil und die Stimme der Sängerin von einem Frequenzverstärker wie in einem Zerrspiegel völlig zersplittert wird. Bevor der Cake-walk, jener populäre Tanz des 19. Jahrhunderts mit dem die Sklaven ihre Herren verspotteten, in Erscheinung tritt, lässt die Partitur das Geräusch von Ketten sowie den schweren und regelmäßigen Schlag einer Basstrommel und einer kleinen Trommel erklingen, die zu Beginn des Werks an die monotone Arbeit amerikanischer Sklaven erinnern. Sie begleiten die Worte eines work-song, eines Arbeitsliedes mit dem Titel Old Alabama, das ein Gefangener einst John und Alan Lomax (1867-1948/1915-1002) vorsang, Musikwissenschaftlern, die amerikanische Gefängnisse besuchten um Hunderte von Songs zu zitieren. Dieser Song, der an die Stadt Mobile erinnert, wurde von Marçot nicht zufällig gewählt, denn sie erinnert uns daran, dass in dieser Stadt im Jahr 1860 das letzte amerikanische Sklavenschiff, die Clothilda versunken ist. Der Titel Chalk Line, wörtlich „Kreidelinie“, erinnert an die weiße Linie, die manchmal mit Kreide auf den Boden gezogen wurde, um bei Straßen-Aufführungen den Bühnenraum vom Publikum abzugrenzen.

Für Marçot bezieht sich dieser Begriff auf das Leben der schwarzen Sklaven und ihrer Nachkommen während der Rassentrennung. Trotz ihrer erbärmlichen Bedingungen war es ihnen möglich, Shows zu veranstalten, zu tanzen, sich über Weiße lustig zu machen und sie mit Musik oder Tanz zu unterhalten, so wie Baker es als Kind tat, solange man die Kreidelinie nicht überschritt und sich im Bereich der Show aufhielt. Baker ist die Verkörperung dieser Kreidelinie, sie, die vor hundert Jahren 1925 vor der Rassentrennung floh, um in Paris von ihrer Kunst zu leben und dank ihrer innovativen Tanznummern, ihrer Grimassen und ihrer berühmten Chansons zu einer Figur der Goldenen Zwanziger zu werden, bevor sie sich in der Résistance engagierte und für den Rest ihres Lebens eine Botschaft der Hoffnung und Freiheit verkörperte.

Es ist nun ein Jahrhundert her, seit Baker zum ersten Mal französischen Boden betrat. Die Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag ihres ersten Pariser Engagement und zum 60. Jahrestag des Marsch nach Washington geben Anlass zu zwei Vorschlägen: Zunächst eine Hommage als Zeichen des Respekt, dann ein Denkmal, um eine bleibende Erinnerung zu bewahren. Und damit diese Verewigung nicht in einem Mausoleum erstarrt, war es notwendig, die transatlantische Bewegung ihrer Reise wiederzuentdecken. Baker trägt die ganze Wärme des Gulf Stream in sich und ihre kommunikative Energie strömt weiter. Von einer Seite zur anderen müssen wir den Saum sticken und zusammennähen, flicken, was die Geschichte getrennt hat.

Le Boeuf sur le toit…

Ein Stück für kleines Orchester, uraufgeführt auf der Bühne der Comèdie des Champs-Elysées am 21. Februar 1920 unter der Leitung des französischen Dirigenten Vladimir Golschmann (1893-1972), Le Boeuf sur le toit war ursprünglich ein Stück für Violine und Klavier, das als Begleitung zu einem Stummfilm gedacht war. Auf einen Vorschlag von Jean Cocteau (1889-1963) entwickelte Darius Milhaud (1892-1974) seine Partitur zu einer Ballett-Pantomime, Op. 58 (1920). Das Programm für dasselbe Konzert enthielt drei weitere Kreationen: Georges Auric (1899-1983) Adieu New York, Cocardes von Francis Poulenc (1899-1963) – diese beiden Komponisten gehöhrten zu der Groupe des Six – und Trois petites pièces montées von Erik Satie (1866-1925).

Im gleichen Geist wie für L’Homme et son desir, Op.48 (1917/1918) zwei Jahre zuvor, die er während seiner Zusammenarbeit mit Paul Claudel (1868-1955) in Brasilien komponiert hatte, kehrt der Musiker mit einer Fülle populärer Melodien aus Latein-Amerika zurück. Hier geht es nicht mehr um den Zauber, sondern um die Natur und um die Ausgelassenheit seines Stadtlebens, reich an Farben und voller Sinnlichkeit und Fantasie. Das Werk wechselt zwischen einer Reihe von Skizzen und Tanzmelodien: Samba, Tango, Rumba und Conga… Die Kulisse war eine amerikanische Bar während der Prohibitionszeit, in der sich mehrere Charaktere treffen: Ein Bookmaker, ein Zwerg, ein Boxer, ein Cowboy, eine als Mann verkleidete Frau, als Frauen verkleidete Männer, ganz zu schweigen vom Finale, in dem ein Polizist von den Flügeln eines Ventilateurs enthauptet wird… eine parodistische Anspielung auf die Oper Salome, Op. 54 (1905) von Richard Strauss (1864-1949). Die meisten Künstler kamen aus dem Zirkus, insbesondere die Brüder François Fratellini (1879-1951) und Paul Fratellini (1886-1940), alle in von Raoul Dufy (1877-1953) entworfenen Kostümen und Dekorationen. Diese Unterhaltung entwickelte sich zu einer echten Varieté-Nummer, die ganz Paris zu lieben begann. Eine „Farce“ oder als eine surrealistische Skizze seiner Zeit voraus, wurde das Werk aber nur selten szenisch auf der Bühne aufgeführt, eroberte sich jedoch einen festen Platzt im Orchester-Repertoire.

Joséphine Baker, ein neu orchestriertes Leben…

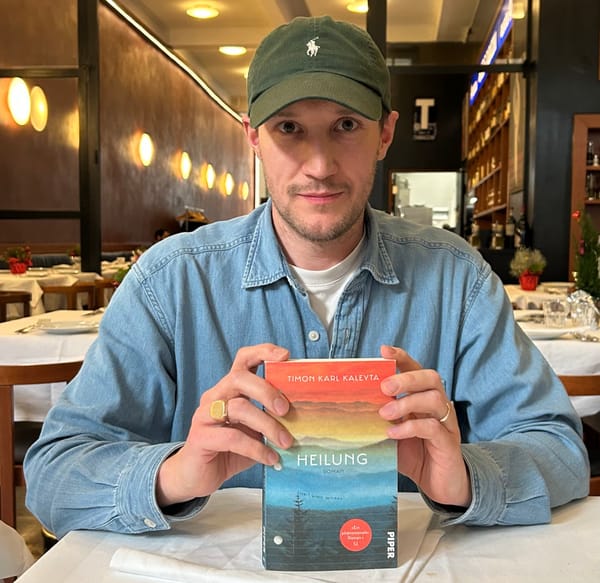

Die Geschichte von Baker durch das Orchester zu erzählen, bedeutet ein Jahrhundert Geschichte und Musik zu umfassen, getragen von der Stimme, der Anmut und dem Mut einer aussergewöhnlichen Frau, die weit über die Bühne hinaus Kühnheit und Modernität verkörperte. Dieses Programm zeichnet ihren Weg anhand einer Reihe von Chansons und Instrumentalstücken nach, neu arrangiert für das Orchestre de Picardie mit dem belgischen Dirigenten David Reiland und verkörpert von der jungen talentierten französischen Mezzo-Sopranistin Adèle Charvet. Die Orchestrierungen respektieren die ursptünglichen Stile – Lieder, Songs, Jazz, Spirituals, Swing und Folk – und verleihen ihnen gleichzeitig eine neue Dimension.

Der Parcours beginnt mit dem spirituellen He’s Got the Whole World in His Hands (1927), gesungen von Marian Anderson (1897-1993) während des Marsches nach Washington im Jahre 1963, bei dem Joséphine sprach. Dann folgt der Charleston von James Price Johnson (1894-1955), gewissermassen dem Wahrzeichen der Revue Negre von 1925, die am Théâtre des Champs-Élysées aufgeführt wurde und der dem Pariser Publikum seine Leidenschaft offenbarte. Mit Petite Fleur (1959), einer zärtlichen Hommage an Sidney Bechet (1897-1959), Begleiter bei der Atlantik-Überfahrt nach Frankreich, ist es wohl die ganze Erinnerung an New-Orleans, die sich einlädt. Moonlight Serenade (1939) von Glenn Miller (1904-1944), erinnert an den Krieg, zwischen Uniformen, Swing und Militärbällen. Weit intimer, die Hymne à l’Amour (1950) von Edith Piaf (1915-1063) schwingt mit wie ein emotionaler Spiegel, zwei Frauen, zwei Legenden, die die gleiche Hingabe an die Liebe zeigten. In den 60er Jahren, Blowin‘ in the Wind (1963) von Bob Dylan (*1941) wurde zu einer der Hymnen der Bürgerrechts-Bewegung. Die einfache Melodie und ihre politische Fragen klingen wie eine an die gesamte Menschheit gerichtete Frage: Wie lange müssen wir noch auf Freiheit und Gerechtigkeit warten? Während des Marsch nach Washington am 28. August 1963, bei dem King seine berühmte Rede hielt, war Baker eine der wenigen Frauen, die als Rednerin eingeladen wurden. In der Uniform, die sie im Freien Frankreich getragen hatte, erinnerte sie sich an ihren Kampf gegen Faschismus und Rassentrennung. In diesem Zusammenhang enstand Demain (1965), ein Chanson gesungen von Joséphine. Sie betont ihr entschiedenes Vertrauen in die Zukunft und in die Möglichkeit einer gerechteren Welt zum Ausdruck. Nach Dylan platziert, verschafft sie ihrer einzigartigen Stimme Gehör: Nicht mehr nur als Varieté-Figur, sondern einer Frau, die an Fortschritt und universelle Brüderlichkeit glaubte. Schließlich endet der Abend mit J’ai deux amours (1930), ihrem symbolträchtigen Chanson: Paris und New York, das Intime und das Universelle, Erinnerung und der Traumhorizont…

Zum Konzert Joséphine Baker im Théâtre des Champs-Élysées am 30. September 2025 :

Die Kreidelinie oder Joséphine 100 Jahre später…

Schon mitbekommen? Das THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES feiert den 100. Jahrestag des ersten französischen Auftritts von JOSÉPHINE BAKER. Nach dem Tanz in der letzten Woche ist es Zeit für die Musik mit dem ORCHSTRE DE PICARDIE unter der Leitung von DAVID REILAND und mit der Mezzo-Sopranistin ADÈLE CHARVET. Auf dem Programm stehen Varieté-Songs und zeitgenösssische Kreationen…

2. Oktober 1925: Joséphine stand auf der Bühne des Théâtre des Champs-Élysées bei der Premiere einer Revue Negrè, deren Namen uns auch hundert Jahre nach ihrer unrühmlichen Entstehung noch immer die Wangen vor Verlegenheit rötet. Doch ausgerechnet der hundertste Jahrestag dieser Uraufführung wird vom Théâtre des Champs-Élysées in dieser Woche gefeiert, als wolle es uns an den seltsamen unangenehmen Kontekt erinnern, in dem Joséphine der „Geschichte“ begegnete, bevor sie ihren Weg mit ihr ging, in ihren dunklen Seiten ebenso wie in ihren glorreichen Momenten.

28. August 1963: Diesen Jahrestag möchten wir feiern. Auch Joséphine war dabei und marschierte an der Seite des grossen King nach Washington. Vom selben Podium aus, auf dem auch das legendäre I have a dream stand, hielt sie eine Rede. Von einer Antikolonialistischen Zeitschrift zum „heiligen Herzen des Kampfes“ für die Bürgerrechte der Afroamerikaner ernannt: Diese Reise soll heute Abend im Jahr 2025 im Théâtre des Champs-Élysées gefeiert werden!

Einigkeit macht stark: Und zufällig war Joséphines Rede genau das Thema der jüngsten Gründung des Creative Consortium. Ein Zusammenschluss von fünf National-Orchestern: Orchestre de Picardie, Orchestre National de Bretagne, Orchestre Ntional de Mulhouse, Orchestre National Avignon-Provence und Orchestre National de Cannes, die ihre Kräfte bündeln, um seit 2022 einmal pro Saison eine Kreation oder Neuinszenierung und deren Wiederaufführung zu finanzieren. Eine in Frankreich viel zu seltene Idee, die nach den vor dem Konzert präsentierten Erfolgen nur darauf wartet, nachgeahmt zu werden. Es riecht nach einem positiven Kreislauf und wir begrüßen die gemeinsame Risikobereitschaft!

Aber zurück zum Thema! Wo ist Joséphine in all dem ?

Joséphine ist sprachlos: Das diesjährige Werk heißt Chalk Line und erzählt in weniger als einer Viertelstunde die Geschichte von Joséphines Weg, gepflastert mit Ungerechtigkeit, Hoffnung und Befreiung, bis zum 28. August 1963, als sie im Herzen der Geschichte stand. Adèle Charvet fällt die schwierige Aufgabe zu, die Heldin dieses ersten Teils des Konzerts zu verkörpern.

Ohne der Interpretin auch nur die geringste Schuld zuzuschieben, sei es freundlich ausgedrückt, dass Chalk Line ein Paradoxon enthält: Es erzählt die Geschichte vom Erwachen zur Macht einer Stimme, die wir nur schwer hören können. Uns wird von einem der eindringlichsten politischen Momente unserer jüngeren Geschichte erzählt, also stellen wir uns eine starke Stimme vor, die in den Vordergrund gerückt wird! Das Problem liegt hier nicht im Inhalt, sondern in der Form der Botschaft.

Auszug aus der Absichtserklärung von MARCOT, der Komponistin von CHALK LINE: „Das radiophone Tonarchiv dieses historischen Tages mit der besondern Färbung der damaligen Mikrofone verleiht der Aufnahme eine Art Heiligenschein um die gesprochenen Stimmen, aus dem die vorliegende Orchestrierung ein komplettes harmonisches Feld webt, um die sogenannte Solo-Gesangstimme mit einer zeitgenössischen spektralen Kulisse zu umgeben“. Wir verstehen es besser…

Für die Zukunft: Charvets Stimme, zweifellos zart und mit allen Nuancen vertraut, hat Mühe, sich im Orchester durchzusetzen. Das liegt daran, dass sie so tief im Schwerpunkt komponiert ist, dass nur wenige hohe Töne durchdringen und wahrscheinlich auch daran, dass das Orchestre de Picardie davon profitieren würde, öfter nachzugeben. Und wir träumen von der Kühnheit eines Komponisten, der es gewagt hätte, Charvet ein Mikrofon aufzubürden, um Joséphines Worte hörbar zu machen. Vom ersten

Balkon des TCE aus ist es schwer sie zu hören!

Doch genau hierin liegt die Stärke des Creative Consortiums: Chalk Line wird von jedem Orchester dieser Gruppe aufgeführt. Wir hoffen für das Publikum – darunter vermutlich auch viele Studierende, für die dieses Stück eine erbauliche Erfahrung sein könnte -, dass eine Lôsung für das Problem gefunden wird. Das ist der Vorteil, wenn man kreative Menschen in der Nähe hat und ihnen als Zuchauer Feedback geben kann. Denn wir schulden diesem Stück, das so vielversprechend ist, Offenheit!

Archiv…?: Andererseits haben wir von unserem Platz aus einen atemberaubenden Blick auf die Leinwand, auf der ein Video zum Stück projiziert wird, das die Reise zeigt. Vieles davon stammt aus der derselben Rede, die Joséphine 1963 in Washington hielt. Wir hatten Bilder der berühmten Rede erwartet. Auch die werden wir nicht bekommen, oder kaum. Wir werden lediglich mit einer Parade stiller Naturszenen verwöhnt, die an die vorbeiziehenden Worte erinnern. Eine Leinwand mit Übertiteln, ergänzt durch wunderschöne Landschaften.

Aber auch ein Ende kann schön sein: Wir freuten uns darauf, in Begleitung einer so vertrauten Persöhnlichkeit in die fieberhafte und berauschende Atmosphäre eines der größten Kämpfe unserer Zeit entführt zu werden. Leider werden wir weder das eine noch das andere erleben und bleiben traurig an unseren Sitzen kleben. Der zweite Teil Teil besteht aus absoluten Hits – L’Hymne à l’Amour, Little Flower, J’ai deux amours, in dem Charvet diesmal mit dem Mikrofon in der Hand, als diskrete Varieté-Diva mit lyrischem Chic zurückkehrt. Schließlich befinden wir uns immer noch auf der Avenue Montaigne…

Beachten sie bitte auch unseren IOCO-Artikel vom 28. September 2025: Osez Joséphine! Le Sacre du Printemps…