Mannheim, Rosengarten, 1. AKADEMIEKONZERT - Daniel Müller-Schott, IOCO

Ein Eröffnungskonzert in leuchtenden Klangfarben: Roberto Rizzi Brignoli und das Nationaltheaterorchester Mannheim feiern Ravel zum 150. Geburtstag mit „Daphnis et Chloé“, Saint-Saëns’ Cellokonzert und Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“. Daniel Müller-Schott brilliert als Solist.

von Uschi Reifenberg

Maurice Ravel (1875 - 1937) Daphnis et Chloé, Suite Nr. 2

Camille Saint-Saëns (1835 - 1921) Cellokonzert Nr. 1 a-Moll op. 33

Modest Mussorgsky (1839 - 1881) Bilder einer Ausstellung

Maurice Ravel (1875 - 1937) La Valse

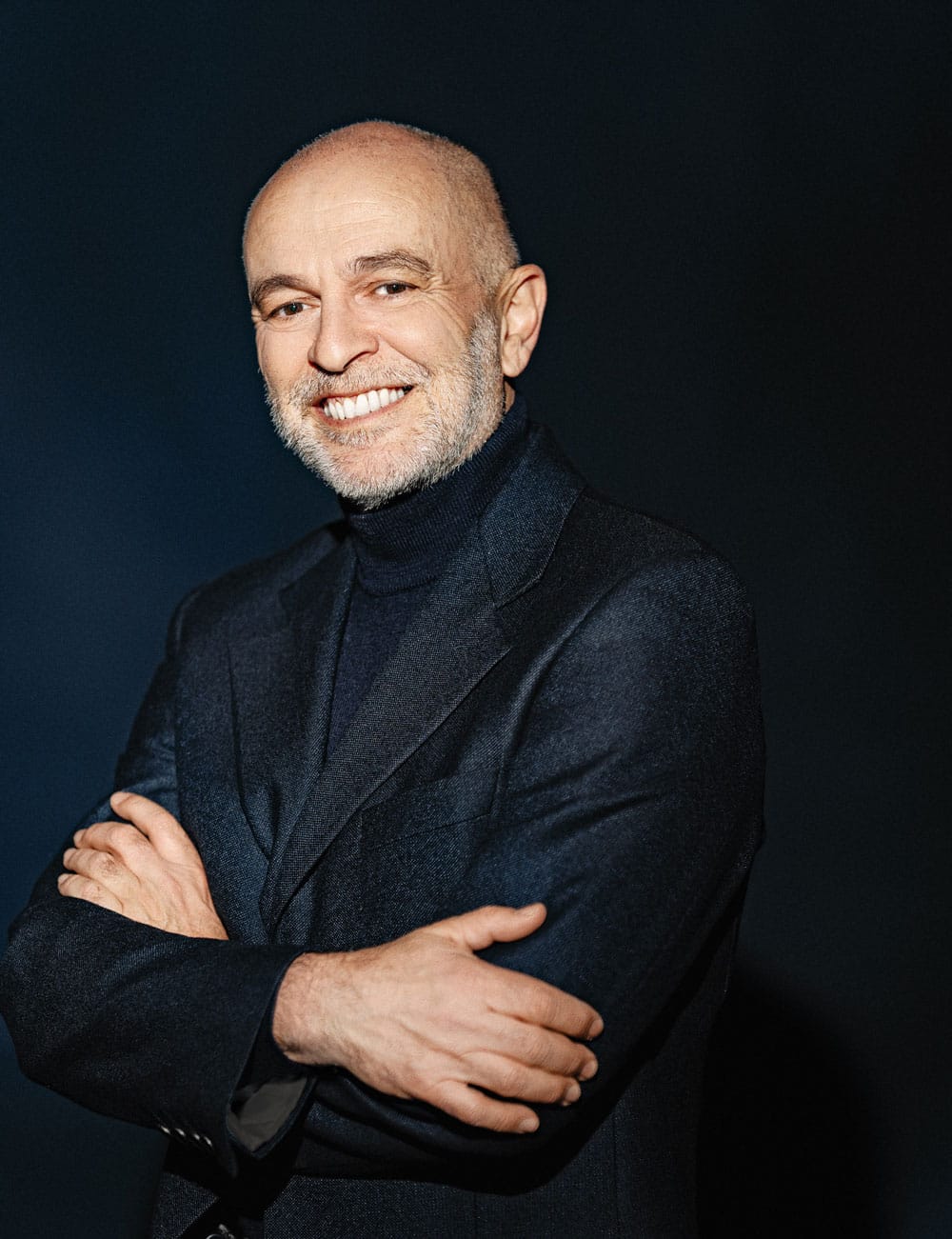

Roberto Rizzi Brignoli, Dirigent

Daniel Müller-Schott, Violoncello

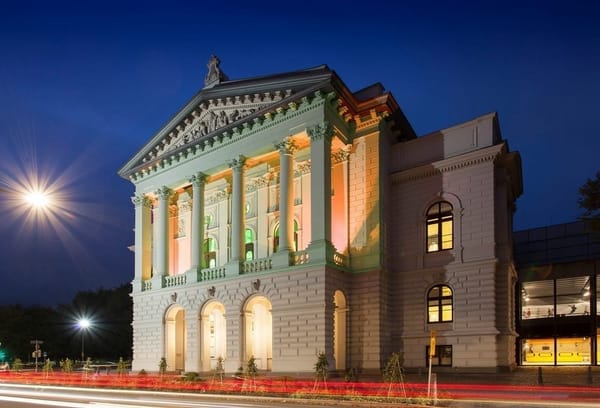

Nationaltheater Orchester

In den schönsten Farben

Mit besonderer Spannung erwartet wurde das Eröffnungskonzert der 247. Spielzeit der Musikalischen Akademie, das ganz im Zeichen des Jubilars Maurice Ravel stand, der im März diesen Jahres seinen 150. Geburtstag feierte.

Der erste Vorsitzende der Musikalischen Akademie, Solocellist Fritjof von Gagern, begrüßte das Publikum im ausverkauften Mozartsaal und wartete im Zeichen allgemeiner Sparmaßnahmen mit einer „guten Nachricht“ auf: es konnten 302 neuen Abonnements für die Saison 25/26 hinzugewonnen werden, ein weiterer Beweis für die hohe Qualität der Musikalischen Akademie Mannheim. Das Konzert wurde vom SWR 2 aufgezeichnet und wird am 23.11. gesendet werden. Der Einstand hätte nicht glanzvoller sein können. Solist des Abends war einer der ganz Großen: Starcellist Daniel Müller-Schott riss das Publikum im Mozartsaal mit Saint-Saëns‘ brillantem 1.Cellokonzert zu Beifallsstürmen hin, GMD Roberto Rizzi Brignoli und das NTO setzten einmal mehr ihre Spitzenposition durch künstlerische Kontinuität und noble Klangkultur fort und bewiesen mit Ravel und Mussorgskis populären Klassikern ihre musikalische Exzellenz.

Ravel betitelte die 2.Suite der Ballettmusik „Daphnis e Chloé“ als „choreografische Sinfonie“ für großes Orchester, ein Stück französischer Impressionismus in seiner schönsten Ausprägung, voll reicher Farbschattierungen, Raffinement und harmonischer Finesse, eine Art opus summum der Orchestrierungskunst. Uraufgeführt 1911, entführt Ravel in der bukolischen Liebesdichtung „Daphnis e Chloé“ in eine idealisierte Antike, dem „Griechenland meiner Träume“ (Ravel). Die Erzählung geht auf eine antike Dichtung aus dem 3. Jahrhundert zurück: Zwei junge Hirten entdecken die Liebe, das Mädchen Chloé wird von Piraten entführt, aber mit Hilfe des Gottes Pan gerettet, in einem dionysischen Fest feiern die Jugendlichen ihre Vereinigung.

Im „Lever du jour“, einem der strahlendsten Sonnenaufgänge der Musikliteratur, erklingt das Erwachen einer mythisch belebten Natur. Aus der dämmernden Ruhe der gedämpften Streicher breitet sich das Licht in Wellen aus: Holzbläser, Celesta und Streicher begrüßen den Tag, „wie ein Naturlaut“, Vogelrufe, Wasser, werden von den Solostimmen der Piccoloflöte und Klarinette klangfein intoniert. Rizzi Brignoli beschwört eine magische Welt, formt harmonisch dichte Klanggebilde, voll sehnsüchtiger Melodik, baut grosslinig Spannung auf, die sich in einem strahlenden Höhepunkt entlädt, klar werden die Konturen der Instrumentengruppen umrissen. In der „Pantomime“ lässt Pan in einem wunderschönen Solo seine Flöte schillern, Harfenglissandi und die Solovioline leuchten farbprächtig, evozieren eine paradiesische Szene. Im abschließenden „danse générale“ feiert sich das Paar in bacchantisch pulsierenden Tanzrhythmen, flirrenden Holzbläsern, Kastagnetten, vielfältigem Schlagwerk und fiebert in immer neuen Anläufen im entfesselten Klangfarbenrausch seiner Vereinigung entgegen.

Im Mittelpunkt des Programms stand eines der faszinierendsten und beliebtesten Solokonzerte französischer Romantik, das 1.Cellokonzert von Saint-Saëns in a-Moll. Saint-Saëns erläutert: „Das Solo eines Konzerts muss wie eine dramatische Rolle angelegt und behandelt werden“. Im Vordergrund steht das Soloinstrument mit dem Orchester als Dialogpartner, eine Orchestereinleitung fehlt, das Werk verläuft durchgehend und ist dreisätzig angelegt. „Saint-Saëns ist eine der erstaunlichsten Musikerpersönlichkeiten, die ich kenne, ein Musiker, der mit allen Waffen gerüstet ist, der sein Handwerk beherrscht wie kein anderer;“ (Charles Gounod). Der charismatische, unprätentiöse Meistercellist Daniel Müller-Schott beherrscht sein Instrument ebenfalls wie kaum ein anderer. Seine brillante Technik steht immer im Dienst eines wahrhaftigen Ausdrucks, sein Spiel ist geprägt von fesselnder Intensität, Tiefe, Sensibilität und Leidenschaft, mit seiner vollendeten Technik entwickelt er ein schillerndes Farbspektrum und leuchtet jede kleinste Nuance detailliert aus. Der Solopart startet nach einem markanten Orchester Akkord in medias res. Mit dramatischem Zugriff gestaltet Müller-Schott das Anfangsthema des ersten Satzes, die expressiven, energiegeladenen Triolen im sprechenden Gestus deklamierend. Geschmeidig der Übergang zum zweiten Thema, das der Cellist agogisch sensibel, mit samtigem Klang und schönem piano gestaltet, zieht mit seiner beeindruckenden Bogentechnik weite musikalische Bögen und feinste Linien, immer im Dialog mit dem Dirigenten und den Orchestermusikern. Die Wechsel zwischen Ruhe und dramatischem Impetus erreichen ein Höchstmaß an Spannung, Maestro Rizzi Brignoli lässt das Orchester feurig aufspielen, mit agilem Vorwärtsdrang und mitreißendem Elan. Das nostalgische inspirierte Menuett des zwiten Satzes verströmt Eleganz; tiefgründig und klangsinnlich die weit gespannten Kantilenen, fragend, selbstvergessen die zarten dolce Passagen. Zwischen Dramatik, Virtuosität und Innerlichkeit bewegt sich der dritte Satz: in der Kadenz besticht Müller-Schott mit brillanten Flageoletts, die ruhigen Passagen scheinen ihn ganz in die sonoren Tiefen seiner Töne hinabzutragen, er durchmisst in einer langen Skala den gesamten Tonumfang seines Instruments. Beeindruckend! Die schnellen Figuren der Coda setzen in unbändigem Stretta Drang den fulminanten Schlusspunkt. Der Cellist dankte dem enthusiasmierten Publikum mit einem hinreißend gespielten Satz aus J.S. Bachs Suite in C-Dur.

Der Zyklus „Bilder einer Ausstellung“, 1874 für Klavier-Solo geschrieben, wurde erst durch Ravels opulente Orchestrierung fast 50 Jahre später zu einem Klassik-Hit. Ein starkes Stück Programm-Musik, das der russische Komponist Mussorgsky in kurzer Zeit niederschrieb nach Bildern des verstorbenen Maler-Freundes Victor Hartmann. Aus 10 Bildern entstehen Tongemälde, der Komponist wird in den variierten „Promenaden“ selbst zum Spaziergänger, wandelt durch die Ausstellung, vertieft in die Betrachtung der illustrativen Darstellungen. Seine Eindrücke formieren sich zu einem facettenreichen Kaleidoskop eindrücklicher Charakterstudien, die Rizzi Brignoli frisch, klangfarbenstark und dynamisch differenziert zum Leben erweckte. Die üppige Orchesterbesetzung mit zahlenstarken Schlaginstrumenten, lässt den Rundgang zu einer klanglichen Genussmeile werden, von der Solotrompete mit dem Promenadenthema strahlend eröffnet. Kontrastreich und rhythmisch geschärft stakst der „Gnom“ daher, die melancholische Weise des Altsaxofons führt das „Alte Schloss“ plastisch vor Augen, die schwere Bürde des „Ochsenkarrens“ wird in einem bewegend- ernsten Tuba Solo zu einer zentralen Szene, von untergründigen Streichern gestützt. Die „Küken in ihren Eierschalen“ hüpften und pickten, von Holzbläsern mit schnellen, leichten staccato Vorschlägen dargestellt, mitunter ein wenig träge und matt. Quirlig und extrovertiert, mit pointierten Einsätzen ging es auf dem „Marktplatz von Limoges“ zu, das Orchester gab Vollgas, jäh wird das Lärmen vom eindringlichen Signal des tiefen Blechs unterbrochen und leitet über zu den düsteren Klängen der „Katakomben“. Geheimnisvolle Akkordreihungen werden von Rizzi Brignoli in langen Spannungsbögen mit sakraler Ruhe gezogen, von schmerzvollen Bläserakkorden abgelöst. Harfentupfer, hohe Streicher hellen die kompakte Klangfarbe auf, bringen Licht und Hoffnung ins Dunkel. Im wilden Ritt der Hexe „Baba Jaga“ entfacht der Dirigent ein klangliches Feuerwerk mit präzisen und klar strukturierten Steigerungen, erzeugt mit den untergründigen Motiven im Fagott und Tritonus Einwürfen große Spannung, eine dämonisch surreale Vision entsteht. Das „Große Tor von Kiew“ schließlich überwältigt mit seiner ehernen Motivik, formiert sich zu triumphaler Größe. Rizzi Brignoli wird zum Klang- Architekten des monumentalen Gebäudes, strahlende Bläser, intensive Streicher, virtuoses Schlagwerk samt Glocke steigern sich mit dem Hauptthema zur heldenhaften Schlussapotheose. Ein Klanggemälde für die Ewigkeit. Ergriffenheit. Bravorufe. Stehende Ovationen.

Neben dem „Bolero“ huldigt Ravel in „La Valse“ (Poeme chorégrafique pour orchestre) einer weiteren von ihm verehrten Tanzform und damit der Stadt Wien und ihrem Genius loci, Johann Strauss. Uraufgeführt 1920, mutiert bei Ravel der Wiener Walzer vom gefälligen Gesellschaftstanz des 19. Jahrhunderts zu einem abgründigen Tanzstück, das die ikonischen orchestralen Farbmischungen des Impressionismus ebenso reflektiert wie die Schrecken des ersten Weltkriegs.

Roberto Rizzi Brignoli und die Musiker bewiesen ihre Meisterschaft für dramatische Verläufe und rauschhafte Höhepunkte, strukturieren die Klangmassen, betonen die surrealen Anteile, das Verfremdende. Maskierte Walzerseligkeit verschwindet hinter einer fratzenhaften Fassade dessen Faszination das Dekadente des fin de siecle überlagert. Dunkle Kontrabässe, bedrohliche Fagotte setzen den verstörenden Anfang, suchend formiert sich der Dreivierteltakt mit aufblitzenden Walzermotiven und brillanten Holzbläser Soli. Opulentes Schlagwerk setzt sich markant in Szene, abgelöst von klangsinnlichen Johann Strauss Fetzen, vom Dirigenten mit überragender Agogik lustvoll ausgekostet. Verklärte Vergangenheit und leidvolle Gegenwart verschmelzen, im taumelnden Sog „schneller bis zum Ende“ tanzt die Musik, dissonanzgetränkt, im opulenten Klangfarbenrausch einer abgründigen Zeit entgegen.

Großer Jubel. Langer Applaus. Restlose Begeisterung.