Essay, Vorbericht zu Massenets „WERTHER“ am Oldenburgischen Staatstheater, IOCO

Vorbericht zu Massenets „Werther“ am Oldenburgischen Staatstheater

von Thomas Honickel

Prolog

Massenets „Werther“ ist, auch wenn es die jahreszeitliche, festtägliche Disposition vorgibt, keinesfalls ein Winter-Weihnachtsopus, sondern das Psychogramm einer jungen Frau, die zwischen zwei Männern, zwischen zwei Lebenskonzepten, zwischen zwei rivalisierenden Welten steht. Auch das teils idyllische Schneegeflüster in der Partitur über den historischen Kulissen Wetzlars kann darüber nicht hinwegtäuschen.

Die zahlreichen kammerspielartigen Bühnensituationen verführen geradezu, das Werk in seiner Intimität auf die Protagonisten zu fokussieren. Und das Verinnerlichte der seelischen Konflikte lässt denn auch eine Abstraktion des Bühnenraumes als sinnfällig erscheinen. Durch die vornehmliche Seelenschau auf die fremdbestimmte Charlotte und den Träumer Werther ist im Extremfall sogar eine konzertante Aufführung durchaus denkbar, wie sie ja bisweilen realisiert wird. Die Handvoll schöner Arien der Beiden sind häufig im Konzertsaal zu hören; man weiß um die unmittelbare Wirkung von Werthers „Ossian“-Arie und Charlottes „Tränen“-Arie.

In Oldenburg sah man das Werk zuletzt 2008/09. In Deutschland ist es eher rar gesät, was angesichts des prominenten Goethe-Urbilds verwundert. Im europäischen Ausland hingegen weiß man das Seelendrama mit Dreiecksgeschichte sehr wohl zu schätzen. So war es ein Ereignis und ein Plädoyer von großer Strahlkraft, welches man im prächtigen Oldenburger Haus erleben durfte. Und so viel sei verraten: Ein in allen Belangen nachdrücklicher Abend, der das Werk durch völlig idiomatische Solostimmen, glänzend disponiertes Orchester und bemerkenswert hypnotische Regie (inklusive Bühne und Licht) zu einem Ganzen zusammenband, das in der Erinnerung verbleibt.

Bevor wir in einem weiteren Rezensionsartikel en Detail auf die Inszenierung, in der die Meriten von Regie, Bühne, Kostüme und Licht kaum voneinander zu trennen sind, zu sprechen kommen, laden wir hier zuvor ein, zentrale Hintergründe und Teilaspekte von Urbild und Adaption, französischer Opernromantik sowie Massenets Person und Partitur zu beleuchten.

Oper in Frankreich

Es lohnt immer, zumal angesichts der eher seltener zur Aufführung gelangenden französischen Werke der Jahrhundertwende um 1900, einen Blick auf die Szene jenseits des Rheins zu werfen, um deren Strömungen hinsichtlich des Genres Oper zu erfassen.

Die kulturellen Umbrüche nach 1848 mit ihren wechselnden Staatsformen zwischen vorsichtiger Demokratie und erneutem Kaiserreich boten vielen neuen kulturellen Strömungen den Nährboden für eine weitreichende Entwicklung. Die verlorene Schlacht von 1870 bei Sedan eröffnete dann die Schaffung und Ausgestaltung der 3. Republik. Auch wenn der Nationalstolz der Franzosen durch den Sieg des Erbfeindes Deutschland reichlich ramponiert war, waren nun doch die Weichen gestellt, um das Land als Ganzes zu befrieden und eine Nationalversammlung zu etablieren, die zentrale Verfassungsgesetze verabschiedete, auf deren Grundlage die politische Unruhe der vorangegangenen Jahrzehnte beendet wurde. Die Blütezeit in künstlerischer Sicht, die mit epochalen Erzeugnissen international auf sich aufmerksam machte, bekam nochmals liberales und innovatives Feuer ab den 70er Jahren und schuf mit „Opéra-Comique“, den Mélodies (dem französischen Pendant zum Kunstlied), der politischen Malerei eines Delacroix, dem Impressionismus in Malerei und später der Musik und zahlreichen weiteren Errungenschaften in der Bildhauerei, der Architektur, dem Ballett und der Dichtung eine Flut an kreativen Produkten, die auch und gerade das Selbstverständnis der französischen Nation enorm unterstrich. In Abgrenzung vor allem zur deutschen Nation mit ihrem eher rationalen Kulturgestus betonte die französische Kulturelite das sensitive, emotionale, feingeistige, unterbewusste Moment der Kunst.

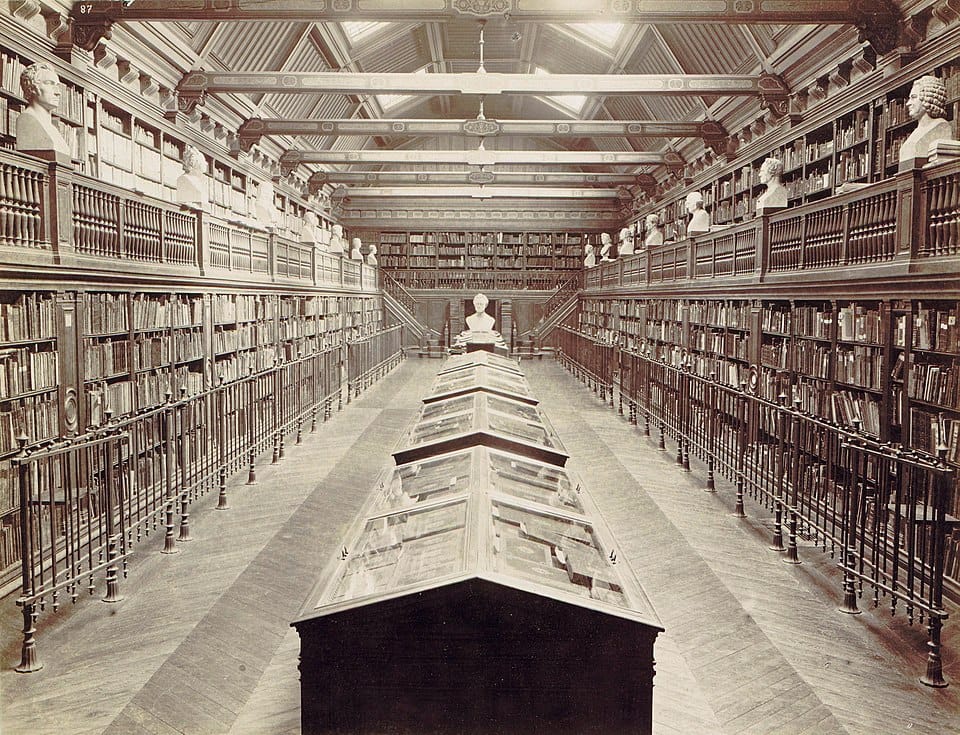

Dazu baute man auch zahlreiche neue Kulturinstitutionen, Hochschulen, Museen und Akademien auf oder aus. Das Zeitungswesen gehörte mit seiner Vielfalt an Organen zu den herausragendsten seiner Zeit. Neben den nach wie vor virulenten und prägenden Salons von Adel und Kulturschickeria entstanden kulturelle Angebote für eine zunehmend größer werdende Mittelschicht, die längst dem „Le tiers état“ entwachsen war. Das Bürgertum dominierte mehr und mehr die öffentliche Meinung und das öffentliche Geschehen. Die ab den 1880er Jahren einsetzende „Belle Époque“ brachte neben den etablierten Kulturtempeln auch noch die Vergnügungskultur, eine zunehmende Konsumkultur und später dann auch erste weiträumige Initiativen der Frauenbewegung (noch vor den Suffragetten in England).

Die „Grande Opéra“ etwa eines Cherubini, Spontini, Auber, Meyerbeer, Gounod und natürlich Berlioz wurde durch die o.g. „Opéra-Comique“ und die „Drame lyrique“ abgelöst, mindestens aber prominent ergänzt. Damit waren auch neuere Wege im Musiktheater möglich geworden, die dann zunehmend populär wurden mit größtem Zuspruch. Allen voran die Operette eines Offenbach, die sogar als Genre europäisch exportiert wurde. Später kamen dann neue Klanglichkeiten, groteske Verzerrungen, ironische Brechungen oder experimentelle Modelle der Gattung zum Tragen: Impressionismus, Symbolismus, Neoklassizismus, Avantgarde, Opernoratorium, Serialismus, Postmoderne. Die Namen, die man da im Kopf hat, lauten: Debussy, Dukas, Poulenc, Honegger, Messiaen, Boulez und die neuen jungen Wilden der letzten Jahrzehnte (Groupe de Six).

All das hat seinen Ursprung auch und gerade in den ersten spätromantischen Werken des Musiktheaters, die geprägt wurden von Meistern wie Gounod, Bizet, Delibes und eben Massenet. Der eher klassizistisch orientierte Sinfoniker und Wagnerverehrer Saint-Saens blieb mit seiner biblisch-dramatischen Oper Samson et Dalilah ein Sonderfall der Zwischenzeit. Den jungen Komponisten der 70er-90er Jahre war Wagner auf der anderen Rheinseite durchaus bekannt (sein Tannhäuser gelangte ja auch 1861 in Paris zur 2. Uraufführung); man rieb sich an seiner Kunst, insgeheim wurde er aber auch geschätzt und verehrt. Eine Hassliebe, die noch beim jungen Debussy zu spüren ist. Faszination und Abwehr gegenüber Person und Werk des Bayreuther Meisters führten zu äußerst produktiven Stilistiken und der Sehnsucht nach einem eigenen französischen Stil.

Dieser Antrieb führte zu Exotismus (Lakmé, Les pecheurs de perles), einer Art früher Verismo (Carmen) und eben einer feinsinnigen Psychologisierung und einer Innenschau der Figurenwelt, wie man sie u.a. exemplarisch auch bei Massenet erleben kann. Wie er haben dann auch Debussy, Fauré, Dukas und Chausson später die Suche nach dem „französischen Weg“ fortgesetzt. Dem Handlungswust und der szenischen Überladung stellten sie reduzierte Handlungsstränge, psychologisierende Tiefe, subtile Orchesterfarben (mit neuen Instrumenten, neuen Spieltechniken, neuen Klangmischungen) und eine insgesamt poetische Deutung des Genres gegenüber. Damit löste man sich auch von den Historienspektakeln der „Grande opéra“, die vor allem mit Pomp, historischen Themen und Bühnenüberladung punktete, ab.

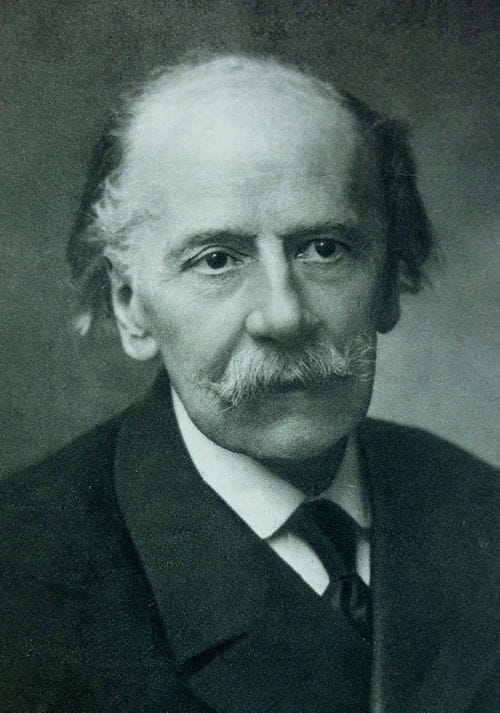

Die Brückenfigur zwischen der Oper älteren Stils und den Experimenten der Jahrhundertwende war Jules Massenet. Klangsinnliche Eleganz, Klarheit und Durchsichtigkeit der Partitur, in den Linien der Partien Ausloten der seelischen Befindlichkeit, Zartheit des emotionalen Ausdrucks: all das prägte sein Opernschaffen, das sich damit von der dramatischen Wucht Wagners denkbar weit entfernte. Und sie fand zwischen 1870 bis zum Beginn des neuen Jahrhunderts zahlreiche begeisterte Liebhaber.

Mit Manon (1884, neun Jahre vor Puccinis Version), Werther (1892) und Thais (1894) schuf er eine Trias von melodischer Opulenz, ausgeklügelter Orchestrierung und psychologisierender Tiefe. Aus seinen fast 30 Opern sind auch noch die beiden Märchenopern Cendrillon (1899) und Griséldis (1901) erwähnenswert. Über die meisten anderen ist der Strom der Geschichte hinweggegangen.

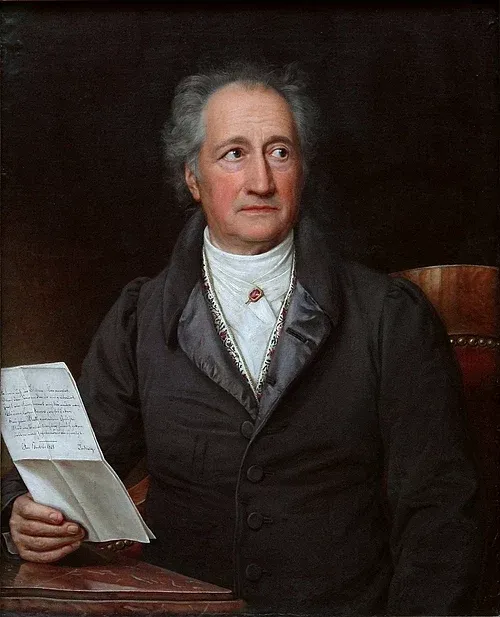

Goethe in Frankreich

Betrachtete man den Freiherrn aus Weimar noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit Skepsis, so wie alles von jenseits des Rheins, änderten sich die Vorzeichen der Goethe-Rezeption mit den Jahren. Maßgeblich dafür war das zwischen den Kulturnationen Deutschland und Frankreich vermittelnde Buch „De l´Allemagne“ der großen Anne Louise Germaine „Madame“ de Stael von 1813. Ein epochales Werk, das sie als Schriftstellerin, Intellektuelle, Politikerin und eben Vermittlerin zeigt. Auch ihre sehr frühe Rolle in Fragen der Selbstbestimmung und der Rechte der Frau ist bedeutsam. Ihr liberaler, antidespotischer und vor allem anti-napoleonischer Geist favorisierte die Ideen der Aufklärung, der Freiheit und der Toleranz.

Sie paraphrasiert in ihrem Buch „Über Deutschland“, das vor allem der deutschen Literatur, Philosophie und Kultur gewidmet ist, mehrfach aus Goethes Werk, um es dem französischen Volk nahezubringen: Faust, Wilhelm Meister, Balladen und eben auch jenes Frühwerk, das Goethe über Nacht bekannt machte: „Die Leiden des jungen Werther“. Die Popularität dieses Plädoyers führte zu ersten Übersetzungen und Veröffentlichungen in Frankreich. Goethe wusste um ihr Engagement und nannte sie „die erste Frau Europas“; was für eine Adelung!

Die ersten Übersetzungen seines Faust (ab 1828) führten dann auch schnell zu zwei der herausragendsten kompositorischen Deutungen: Berlioz´ La damnation de Faust (1846) und Gounods Faust (1859). Es folgten Arrigo Boito mit seinem Mefistofele (1868/1875) und später ein Operntorso von Ferruccio Busoni Doktor Faust (ab 1916). Sehr früh hatte es sogar eine heute nahezu vergessene frühe Oper Faust von Louis Spohr gegeben (1816). Den Faustischen Opern schloss sich mit Ambroise Thomas´ Mignon 1866 ein weiteres Werk an, dem dann Massenet mit seinem Werther 1892 folgte.

Manches im Werk eines Honoré de Balsac oder einer George Sand wäre ohne den Bildungsroman Wilhelm Meisters Lehrjahre kaum denkbar. Ohne Goethes Zauberlehrling (1797) hätten wir die bezaubernde sinfonische Dichtung gleichen Namens aus der Feder von Paul Dukas nicht. Auch die Huit Szenes de Faust von Berlioz (1829), gewissermaßen eine Vorstudie zur Damnation, wären nie komponiert worden. Das Gleiche gilt für Chöre und Szenen aus Gounods Faust, die bereits isoliert von der Oper 1840 erschienen. Komponisten wie Fauré, Duparc, Berlioz und Hahn vertonten Texte Goethes in ihren Mélodies (Kunstlieder). Goethe also allerorten, und mitten drin sein Werther.

Massenet und seine Nachwirkungen

Die Ideale Klarheit, Natürlichkeit, Verständlichkeit, Durchschau(hör)barkeit, die sein künstlerisches Credo waren, hätten so oder so ähnlich auch in der Renaissance gegolten. Und tatsächlich wird ja mit den Meistern der französischen Spätromantik die Opernwelt Frankreichs neu geboren. Dabei ist Massenet, der sein Handwerk früh mit bereits 11 Jahren (!) am Conservatoire de Paris bei Ambroise Thomas und Charles Gounod erlernte, durchaus nicht rückwärtsgewandt, sondern weiß um neue Strömungen in der Literatur und neue Erkenntnisse in der Wissenschaft. Er versucht stets, die Durchhörbarkeit des nicht selten üppigen Orchesterapparates durch intime, feinsinnige und delikate Kombinationen zu gewährleisten.

Dem Heros alter Geschichten und den fernen Figuren aus epischen Zeiten stellt er die wirklichen Menschen entgegen, mit denen eine Identifizierung ebenso gelingt, wie dies im Verismo italienischer Provenienz möglich werden wird. Er ist der Zeichner zartester seelischer Regungen, die seine Protagonisten in ihren Emotionen, Sehnsüchten und melancholischen Lebensmomenten durchleben. Ja, seine Musik atmet bisweilen einen Eros, der nie frivol ist, aber der unmittelbar ergreift. „Mesure et grace“ (Maß und Anmut) definiert seine Musik, die weit über oberflächliches Raffinement hinausgeht, bisweilen aber zur Sentimentalität neigt, wenn die Szene es benötigt.

Von 1878-1896 war Massenet Professor für Komposition am Pariser Conservatoire und prägte in dieser Zeit die französische (und nicht nur diese) Musikszene, indem er weise fördernd und empathisch die jungen Künstler ermutigte. Einem Unterrichtskanon an Dogmen setzte er (sehr modern) das Entdecken der eigenen inneren Stimme der Eleven entgegen. Das Gefühl für Balance, Farben, Linien und Natürlichkeit war auch hier essentiell für die Unterweisung. Zu seinen Schülern gehörten Gustave Charpentier, Reynaldo Hahn, Gabriel Pierné, Georges Enesco, Florent Schmitt und Charles Koechlin. Diese geistigen Nachfolger Massenets führten sein Erbe weiter und entwickelten es in neue Strömungen, welche die „École francaise“ zu einem erfolgreichen Exportschlager machten.

Werther, Werther

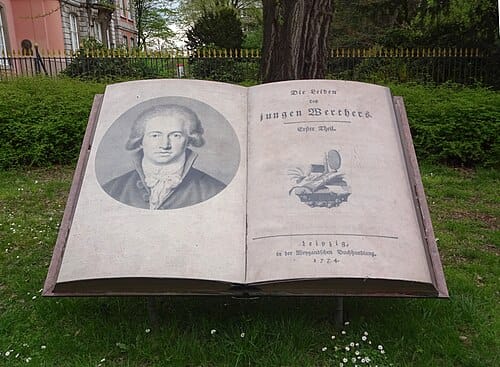

Der Briefroman, der Goethe über die Landesgrenzen hinweg schlagartig berühmt und populär machte, erblickte das Licht der Öffentlichkeit 1774. Da war Goethe gerade einmal 25 Jahre alt. Das noch dem „Sturm und Drang“ zuzuordnende Werk war der zweite Coup des Jurastudenten nach seinem Götz von Berlichingen aus dem Vorjahr. Sein Werther wurde zu einem der erfolgreichsten Erzeugnisse seiner Art in der Literaturgeschichte. Im Opus hat Goethe durchaus und explizit, wie er es später schilderte, eigene biographische Elemente verarbeitet, und auch der Selbstmord am Ende basiert auf ähnlichen Szenarien bei einem Bekannten aus Goethes damaligem Umkreis.

Das Werk blieb neben dem Sensationserfolg auch ein durchaus zwiespältiges Ereignis, denn es folgte der bekannte (und bis in unsere Zeit reichende) „Werther-Effekt“. Man kleidete sich wie Werther („Wertherfieber“), man sprach wie er und es setzte unmittelbar auch eine auf Grundlage der Geschichte anzunehmende Selbstmord“welle“ ein („Wertheriaden“). Da wurden auch Selbstgetötete aus Flüssen gezogen, die den Roman bei sich trugen.

Goethe schrieb später in seiner Autobiographie Dichtung und Wahrheit, dass er sich bei solchem Tun höchst „verwirrt“ fühle. Und im Weiteren beklagt er, dass sein Buch in der Folge gar „als höchst schädlich verrufen“ galt. Kurze Zeit nach der Erscheinung des Romans, der sich wie ein Lauffeuer in Deutschen Landen verbreitete, verboten einzelne Stadträte schon das „Machwerk“. Sei es wie es sei: Dem nachhaltigen Erfolg des Briefromans konnten diese ersten Einlassungen nicht schaden.

Der in der Psychologie und Soziologie geläufige Begriff des Werther-Effekts ist auch heute noch vor allem in der Medienlandschaft präsent, wenn dort über Selbstmorde berichtet wird. Dort beobachtet man aufmerksam die Suizidrate nach solchen Medienberichten. Interessant übrigens, dass es als psychologischen Gegenpol den sogenannten Papageno-Effekt gibt, der gerade den Selbstmord dadurch verhindert, dass man öffentlich über ihn spricht. Dabei steht konstruktive Kommunikation, Verzicht auf Details, Vermeidung von Heroisierung oder Romantisierung im Mittelpunkt. Ähnlich wie es einst eben die drei Knaben in Mozarts Zauberflöte mit dem Vogelfänger taten, als sie ihn mit glaubhaften Argumenten und mit Beistand von der Selbsterhängung abhielten; eben der erste Papageno-Effekt!

1865, 90 Jahre nach Werther und 30 Jahre vor Massenet gab es Ähnliches zu berichten, als Wagners Tristan und Isolde (verwandt dem Schicksal von Shakespeares Romeo und Julia) unglücklich Liebende in Serie in den Tod getrieben haben soll. Gibt es etwa auch ein „Tristan-Syndrom“?

Ein Plädoyer für den Mezzo

Nach dem Triumph der hohen, höchsten und Kolororatursoprane in den Epochen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts etabliert sich neben den Heldentenören und den schwarzen Bässen auch eine neue Gattung der dramatischen Mezzopartien, die nicht wenige bedeutsame Opern mit ebenso bedeutsamen Partien im Mittelfach versorgen. Allen voran steht natürlich die Titelrolle aus Bizets „Carmen“, die bis heute von nahezu allen großen Sängerinnen gedeutet wird, gleich ob sie nun wirkliche Mezzi sind oder Soprani, die sich ins tiefere Fach verirren. Im Gefolge entwickeln sich dann bis zur Jahrhundertwende echte Mittellagenmezzi, die teilweise die hohen Stimmen verdrängen und sich die Rampe erobern. In diese Phase der Hochkonjunktur der Mezzosoprane gehören Saint-Saens´ Dalilah, Mascagnis Santuzza und die Leila bei Bizet. An mittleren Partien sind zu nennen die Mallika aus Delibes Lakmé, Nicklausse/Muse aus Offenbachs Les Contes d´Hoffmann und von Massenet selbst zentrale Rollen in seinen (bei uns wenig geläufigen) Opern Hérodiade, Sapho und Cendrillon.

Zuvor gab es im Belcanto des frühen 19. Jahrhunderts bereits allerhand Nennenswertes vom Dreigestirn Rossini, Bellini, Donizetti in Cenerentola, Barbiere, La Favorite, Maria Stuarda und Norma. Wir nennen diese Italiener vor allem, weil viele der Opern in Frankreich das Licht der Welt erblickten oder dort Furore machten. Bei Verdi ist das Feld für die Mezzi schmaler; allenfalls die Eboli aus Don Carlo gäbe es da zu erwähnen.

Deutschland kann der Stimmlage in dieser Zeit noch wenig abgewinnen. Die Mezzo-Rollen sind meist kleinere Partien oder als Partnerinnen der Hauptrollen verortet (Hänsel bei Humperdinck). Bei Wagner gibt es immer wieder dramatische Partien, die irgendwie im Niemandsland zwischen Alt, Mezzo und Sopran mäandern. Ins Erscheinungsbild der o.g. französischen oder italienischen Rollen gehören, auch wenn sie gänzlich anders angelegt sind, Fricka, Erda und ein wenig auch die Venus aus seinen Musikdramen. Später bei Richard Strauss allerdings unbedingt die Hosenrolle des Octavian und die Rollen Komponisten, Herodias und Klytämnestra. Lyrische Mezzi finden sich auch bei den Russen, wo sie bei Tschaikovsky, Mussorgsky und Borodin Furore machen.

So, wie die besonderen Instrumente der Mittel- und Tiefenlagen im Orchester (Altflöte, Englischhorn, Bassklarinette, Kontrafagott, Viola und Violoncello), so hat die Kultur der Mittellagen auch im Vokalen ihr eigentliches Herz in Frankreich, mindestens was das Musiktheater betrifft. Es wäre interessant, eine ähnliche Tessitura-Untersuchung für die Zeit der Jahrhundertwende im Bereich des Liedes, des Oratoriums und weiterer angrenzender Genres zu unternehmen. Ähnliches gälte auch für den besonderen Charme von Instrumentalem, das im Frankreich dieser Zeit die o.g. Instrumente in der Kammermusik, der Sinfonik und der Solomusik favorisiert.

Storyline und Adaptionsvarianten

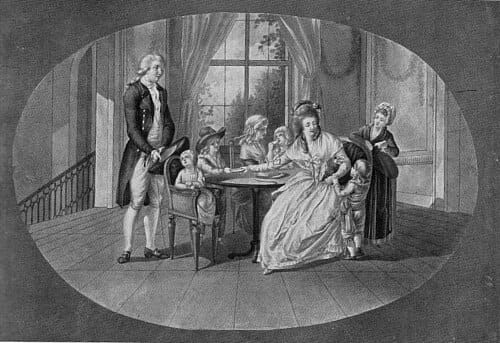

Die Geschichte des Werther ist schnell erzählt. Eine Dreiecksgeschichte, die eine Liebe zwischen Charlotte und Werther durch ein Versprechen am Sterbebett ihrer Mutter verbietet. Sie heiratet trotz anderer Gefühlsbestimmung den biederen Albert, „braver Mensch, mit dem sie so gut wie verlobt sei“, wie sie ihn ihrer neuen Bekanntschaft Werther schildert. Besonnenheit und Gefühlsüberschwang treffen aufeinander in den Begegnungen von Albert und Werther. Die Flucht aus dieser ihn belastenden Beziehung und Werthers reflexartige Wiederkehr nach einem Jahr zeigen die unkontrolliert-stürmischen Impulse und die Heißblütigkeit seiner Persönlichkeit. Gedichte von Klopstock und später Ossian werden zum literarischen Medium, in dem beide Seelen für kurze Zeit verschmelzen dürfen. Als das Platonische droht, ins Sinnliche umzuschwenken, flieht Charlotte die Gegenwart Werthers. Der Freitod scheint der einzige Ausweg.

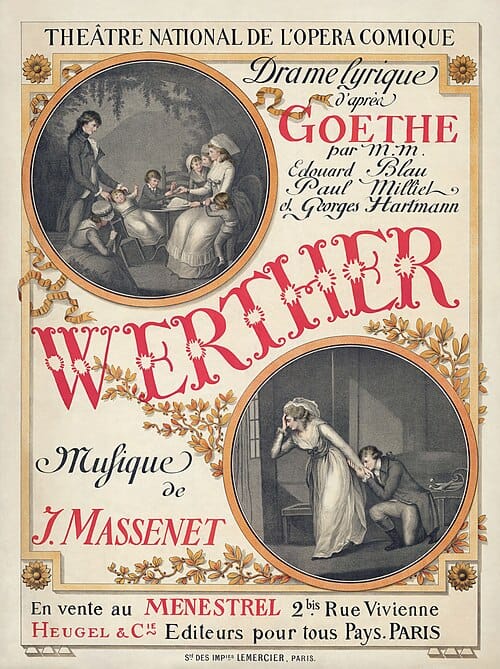

Die drei Librettisten Massenets (Edouard Blau, Paul Milliet und Georges Hartmann) haben die Goethe-Vorlage insofern zugespitzt, als das Liebeseingeständnis von Charlotte zu Werther am Ende tatsächlich ausgesprochen wird. Das diente sicherlich auch der Erhöhung der dramatischen Wirkung, die das Finale noch bedeutsamer erscheinen lässt: „C´est moi! Je t´appelais…je t´attendais!“ (Ich bin´s! Ich rief nach dir…Ich wartete auf dich!)

Die Komposition selbst entstand in den Jahren 1885-87; doch man lehnte in der Direktion der Opéra-Comique das „düstere“ Werk ab. Abzuwarten, ob sich die Sachlage und Einschätzung wohl ändern würde, war keine Option, denn noch im gleichen Jahr brannte das Pariser Opernhaus bis auf die Grundmauern ab. Die Wiener Hofoper, damals noch nicht unter Leitung von Gustav Mahler, erklärte indes Interesse, sodass dort in der Übersetzung des Wiener Musikschriftstellers Max Kalbeck der Werther von Massenet 1892 erstmals erklang. Die sehr erfolgreiche Inszenierung und der offene Empfang für Massenets Deutung eines deutschen Stoffes führte zu über 60 Aufführungen alleine bis 1906. Noch im gleichen Jahr 1892 durfte sich Genf glücklich schätzen, die erste französische Aufführung proklamieren zu können. Und 1893 wurde es dann auch etwas mit der Pariser Opernszene im „Salle du Chatelet“, einem Ausweichhaus der Opéra-Comique. Massenets individuellstes, intimstes Werk wurde auch sein nachhaltigster Erfolg.

Interessant bleibt, dass Goethes Faust und seine Mignon noch mehrfach in musikalischen Werken adaptiert wurden. Werther hingegen blieb (von heute vergessenen Vorläufern durch Pugnani 1780 und Méhul 1802 abgesehen) durch Massenet als einziges Werk fürs Musiktheater ein dauerhaft leuchtender Solitär, bis heute. Nun also erklang er in der Huntestadt Oldenburg am dortigen Staatstheater: