Colmar, Église Saint-Matthieu, Grigory Sokolov - Festival International de Colmar

10.07.2025

PRACHT UND GEHEIMNIS…

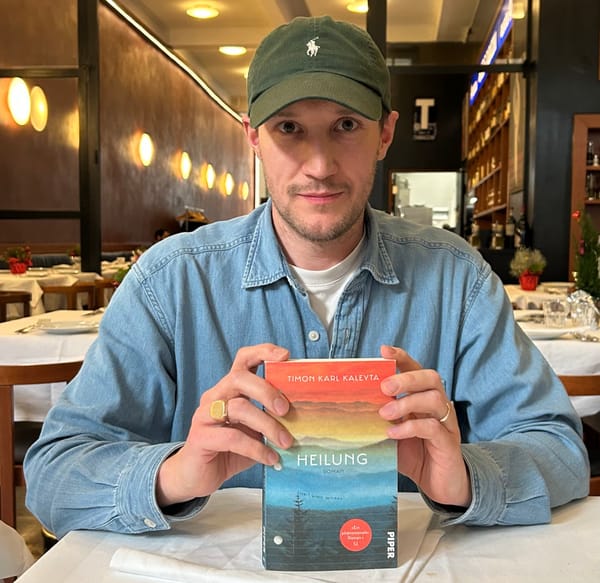

Als treues Mitglied des Festival International de Colmar beehrt uns der russische Pianist Grigory Sokolov auch dieses Jahr wieder mit seiner Anwesenheit. Dieses fast schon „Heilige Klaviermonster“ hat sich entschieden, zwei musikalische Welten zusammenzubringen, die sich letztlich näher sind, als es auf den ersten Blick erscheint: Das goldene Zeitalter der englischen Musik mit einigen der persönlichsten Stücke von Byrd, einem Musiker voller Zartheit und Emotion, eine Eigenschaft, die sich – wenn auch in einer völlig anderen Sprache – beim jungen Brahms in den vier Balladen, Op. 10 wiederfindet, die wie musikalische Erzählungen sind.

Das Klavier des Absoluten…

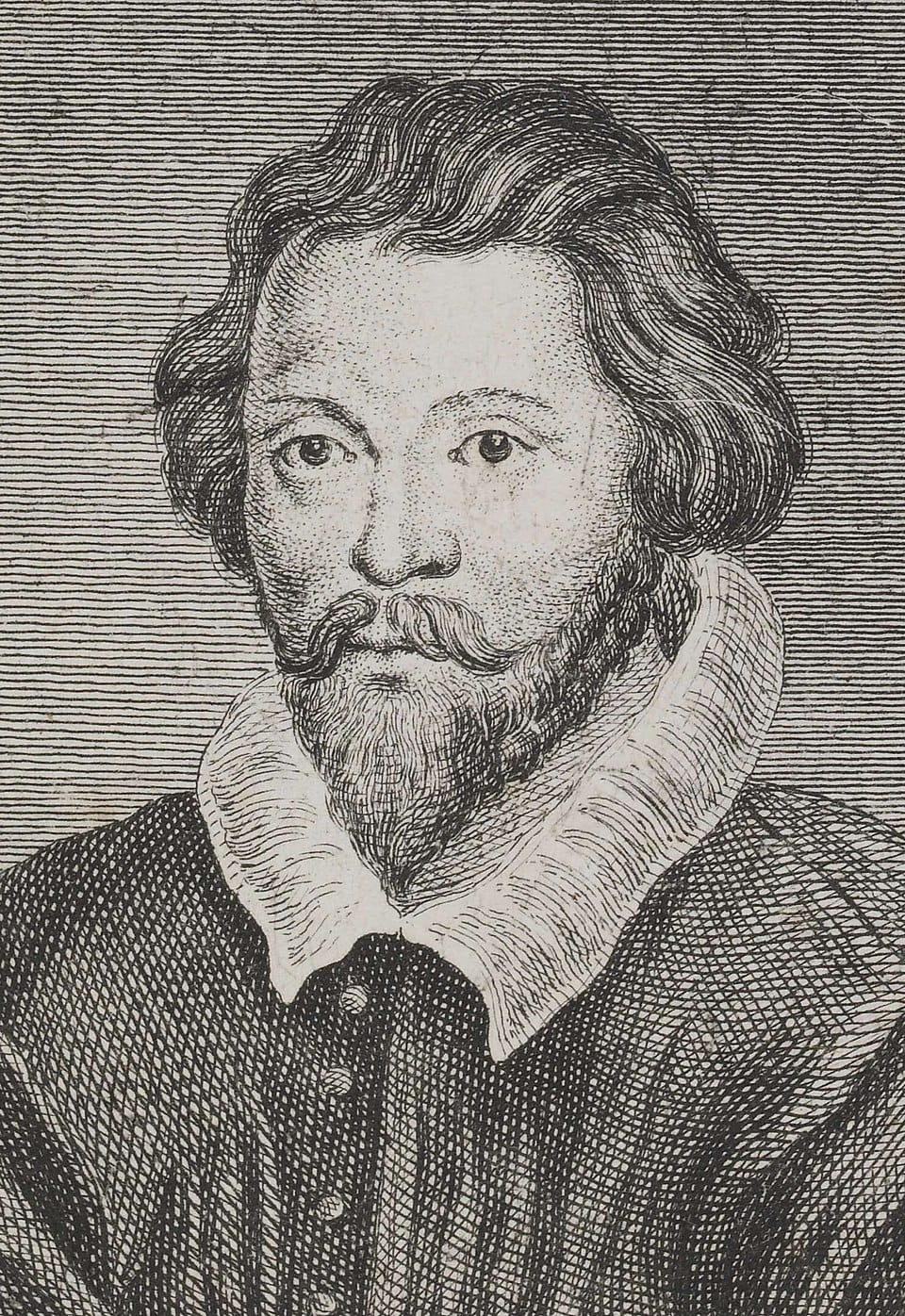

William Byrd (1540-1623):

JOHN COME KISS ME NOW (T478, BK81, FVB10)

Dieses Stück gehört zur Gattung der Variationen über eine populäre Melodie. Byrd entfaltet seinen ganzen Erfindungsreichtum auf eine Melodie, die seinen Zeitgenossen zweifellos vertraut war. Jede Variation – insgesamt sechs – ist eine besondere Stilübung: Ornamentik, rhythmische Spiele, Überkreuzung der Hände, Dialog-Effekte… Bleibt die populäre Basis erkennbar, wird sie allmählich zum Vorwand für eine fachmännische Erkundung der Tastatur: Byrd vermischt hier die Frische der oralen Verbreitung mit der Raffinesse der Instrumentalschrift.

THE FIRST PAVAN. THE GALLIARD TO THE FIRST PAVAN (T487, BK29a, 29b FVB167, 168)

Die Pavane und die Gaillarde sind zwei der häufigsten Tanzformen am elisabethanischen Hof. Die Pavane ist langsam, feierlich und edel in ihrer Melancholie. Die Gaillarde ist lebhaft, rhythmisch und voller Energie. Dieses Diptychon veranschaulicht die übliche Praxis, diese Tänze paarweise zu komponieren, wobei letztere als Kontrapunkt zur ersteren dient. Byrd macht es zu einem Feld harmonischer und rhythmischer Experimente, indem Passagen mit stark kontrapunktischer Satzstruktur und eher liedhaften Momenten abwechseln. Der Kontrast zwischen der Pavane mit drei langsamen Schlägen und der Gaillarde mit drei schnellen Schlägen verleiht dem Ganzen eine zyklische Form.

FANTASIA (T455, BK63, PVB8)

Die Fantasie, die von allen großen englischen Komponisten des 17. Jahrhunderts ausführlich erforscht wurde, ist das Genre par excellence in puncto formaler Freiheit. In diesem ungezwungenen Stück demonstriert Byrd schillernde kontrapunktische Meisterschaft. Die Stimmen verflechten aufeinander und verzerren sich gegenseitig. Die Einheit wird durch ein generierendes Thema gewährleistet, dass zirkuliert und sich transformiert. Die Musik wird hier zum Ort musikalischer Introspektiven, in einer Form, die der Klangmeditation nahekommt.

ALMAN (T436, BK11, FVB136)

Die Allemande ist, anders als ihr Name vermuten lässt, ein Tanz englischen Ursprungs, einfacher und repetitiver als die Pavane oder die Gaillarde. Sie zeichnet sich durch einen regelmäßigen Rhythmus, eine zweiteilige Struktur und eine fast häusliche Atmosphäre aus. Byrd setzt hier eine wunderbare Kunst der Miniaturisierung ein: Die Motive sind kurz, aber mit unendlicher Liebe zum Detail behandelt. Von einer einfachen Stilübung oder einer Seite für den Salon verwandelt Byrd das Genre in ein Juwel der Klarheit und Ausgewogenheit.

PAVAN: THE EARL OF SALISBURY UND GAILLARD (T503, BK15a, 15b, 15c)

Das Ensemble aus der Pavane für den Earl of Salisbury und seinen beiden Gaillarden zählt zweifellos zu den berühmtesten Zyklen des elisabethanischen Klavier-Repertoires. Diese sehr ernste, tiefe und melodiöse Pavane ist Robert Cecil, 1. Earl von Salisbury (1563-1612), gewidmet, einem einflussreichen Politiker und Förderer des Komponisten. Es ist ein Stück von großer Würde, mit einem zarten Kontrapunkt und zurückhaltender Harmonik. Die beiden folgenden Gaillarden reagieren in leichterer Stimmung, ohne die Gesamtheit zu unterbrechen. Der Wechsel der Tempi und Affekten ist sehr eindrucksvoll, wie eine Reihe musikalischer Porträts.

CALLINO CASTURAME (T441, BK35, FVB158)

Der Titel dieses Stückes bezieht sich auf ein irisches Volkslied, dessen Melodie in Europa weit verbreitet war. Byrd bietet hier eine instrumentale Bearbeitung in Form von Variationen. Das einfache, leicht wiedererkennbare Thema bietet dem Komponisten Gelegenheit zu einem Feuerwerk der Verzierungen.

Wie in John come kiss me now wird die Volkskunst durch kontrapunktisches Geschick und Erfindungsfreiheit erhaben.

Mit diesem Programm enthüllt Grigory Sokolov die Vielfalt der Inspiration von William Byrd, dieser einzigartigen Stimme des vorbarocken musikalischen Englands und legt Zeugnis ab vom Reichtum des Tasten-Repertoires während der Renaissance, zu einer Zeit, als das Instrument – ursprünglich im Wesentlichen Virginal und Cembalo – zu einem Raum für Experimente, Introspektion und Virtuosität wurde.

Die romantische Vollendung…

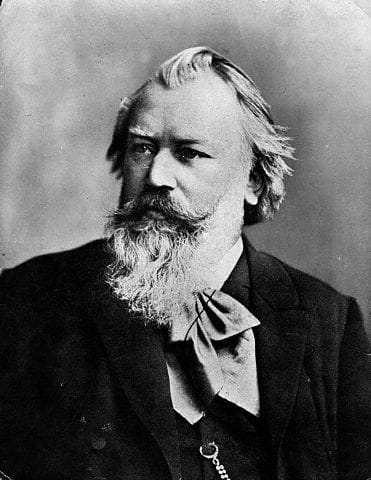

Johannes Brahms (1833-1897)

VIER BALLADEN Op. 10 (1854)

Brahms: Vier Balladen, Op. 10, komponiert 1854, gehören zu den frühesten Klavierwerken des jungen Komponisten. Mit nur 21 Jahren befand sich Brahms damals in einer intensiven Phase des Schaffens und der Selbstreflexion, geprägt von seiner Freundschaft mit Robert Schumann (1810-1856), der im selben Jahr interniert wurde und seinen komplexen sentimentalen Gefühlen für Clara Schumann (1819-1896). Diese Balladen spiegeln ein emotionales Klima von großer Tiefe wider, zwischen Resignation, Melancholie und anhaltender Lyrik. Die Wahl des Begriffs „Ballade“ ist offensichtlich nicht unbedeutend: Es bezieht sich auf eine narrative poetische Form, die oft von populären oder legendären Quellen inspiriert ist, aber auch von den Meisterwerken, die uns Frédéric Chopin (1810-1849) auf diesem Gebiet hinterlassen hat. Brahms scheint Teil einer romantischen Tradition sein zu wollen, die Musik und Poesie vereint, wobei das Klavier zum Vektor dramatischer und symbolischer Evokation wird.

BALLADE N° 1 in d-Moll – Andante

Die erste Ballade ist die einzige, die explizit von einem Gedicht inspiriert ist: Edward (1791), eine anonyme schottische Volksballade, die ins Deutsche übersetzt und von Johann Gottfried von Herder (1744-1803) herausgegeben wurde. Der Text schildert einen tragischen Dialog zwischen einer Mutter und ihrem Sohn Edward, der gesteht, seinen Vater getötet zu haben. Die Musik von Brahms folgt einer alternierenden Struktur, die an die Zeilen des Gedichts erinnern könnte, mit steigender Spannung, hämmernden Akkorden und einer düsteren, fatalistischen Atmosphäre. Es ist eine wahrhaft äußerst dramatische Szene, in den Emotionen in einer nüchternen und strengen Form festgehalten sind.

BALLADE N° 2 in D-Dur – Andante

Diese kürzere zweite Ballade steht in starkem Kontrast zur vorherigen. Sie präsentiert sich als eine Art wortloses Lied von pastoraler Süße. Ihre schlichte Form (A-B-C) und ihr kontemplativer Charakter machen sie für einen Moment zu einer inneren Landschaft zerbrechlichen Friedens, in einer Atmosphäre zarter und meditativer Klarheit.

BALLADE N° 3 in H-Moll – Intermezzo, Allegro

Die Rückkehr zu Moll signalisiert einen neuen Sprung in dramatische Intensität. Die Ballade beginnt mit einem sehr charakteristischen, fast rezitativischen Motiv, gefolgt von einem lyrischeren und ausladenderen Teil. Sie wechselt zwischen tragischen Impulsen und poetischer Introspektion, als würden zwei innere Stimmen aufeinander reagieren. Ihre gequälte Atmosphäre, ihre kontrastreiche Architektur und ihre thematische Behandlung erinnern ebenso an die Formen der Kammermusik wie an die des Liedes.

BALLADE N° 4 in B-Dur – Andante con moto

Diese letzte Ballade in Dur bietet einen heiteren, wenn auch melancholischen Abschluss. Ihr Aufbau ist eher nachdenklich, mit einer zunächst statischen Atmosphäre, die sich aber in langen, beschwingten Phrasen entfaltet. Sie wirkt als elegante Lösung der vorangegangenen Spannungen, ein friedlicher Abschied von einem Zyklus, der von Kontrasten in Energie, Klangfarbe und Ausdrucksregister geprägt ist.

Die Vier Balladen sind zwar autonom, bilden aber in ihrer inneren Organisation einen wahren Zyklus: Dur- und Moll-Tonarten, Tempi und Charaktere wechseln sich ab. Sie spiegeln den Geisteszustand eines jungen Komponisten wider, der zwischen Leidenschaft und Zurückhaltung, Tradition und der Suche nach einer eigenen Stimme hin- und hergerissen ist. Ihre Einheit liegt in ihrem intimen Ton, ihrer formalen Nüchternheit und ihrer expressiven Dichte. Und obwohl sie in der frühen Jugend des Komponisten entstanden, kündigen sie bereits seine reifen Intermezzi an, durch ihre Fähigkeit, auf wenigen Seiten eine ganze Welt zwischen zurückhaltender Emotion und stiller Ausdruckskraft anzudeuten.

ZWEI RHAPSODIEN, Op. 79 (1879)

Die im Sommer 1879 in Pörtschach, Kärnten, komponierten Zwei Rhapsodien, Op. 79 von Brahms gehören zur Reifezeit des Komponisten. Sie waren seiner lieben Freundin, der Pianistin und Komponistin Elisabeth von Herzogenberg (1847-1892), gewidmet. Brahms zögerte bis zum letzten Moment mit der Titelwahl: Er hatte sie zunächst als „Klavierstücke“ in Betracht gezogen, entschied sich aber schließlich auf Anraten von C. Schumann, der ihre Ausdruckskraft sofort erkannte, für den Titel „Rhapsodien“. Ihre öffentliche Uraufführung gestaltete der Pianist Carl Tausig (1841-1871)! Diese beiden kontrastierenden Werke bilden ein wahres Fresko der Klavier-Gedanken von Brahms und Changieren zwischen romantischem Impetus und klassischer Struktur, dramatischer Spannung und zurückhaltender Lyrik. Obwohl sie auch eigenständig sind, werden sie häufig als Diptychon aufgeführt, da sie eine subtile Balance zwischen Intensität und Ruhe bilden.

RHAPSODIE N° 1 in h-Moll – Agitato

Von den ersten Takten an entfaltet die Rhapsodie in h-Moll von Brahms eine dunkle, stürmische Energie. Die Moll-Tonart, die hämmernden Akkorde und der dichte Satz erzeugen ein Klima dramatischer Dringlichkeit. Das Hauptthema ist durch einen atemlosen Aufwärtstrend gekennzeichnet, unmittelbar gefolgt von einem melodischen Abfall mit anschließenden Konturen. Brahms verwendet hier eine stark rhythmische Schreibweise, die durch Synkopen und Handkreuzungen geprägt ist. Die Form, obwohl „Rhapsodie“ genannt, ähnelt der Sonaten-Form: Exposition, Durchführung, Re-Expedition. Die Bearbeitung ist jedoch freier und bevorzugt Modulationen und expressive Kontraste. Ein zweites Thema bietet einen beruhigenden Kontrapunkt zu wahren harmonischen Stürmen, bei denen das Klavier in seiner ganzen expressiven und dynamischen Breite gefordert wird. Die ausgedehnte und tragische Coda löst die aufgestauten Spannungen nicht vollständig auf. Sie überwindet sie in einem harten, fast stoischen Schluss, in dem die Leidenschaft verebbt, ohne sich aufzulösen. Es ist ein Werk von epischen Ausmaßen, das dem Pianisten Kraft, Ausdauer und formale Strenge abverlangt.

RHAPSODIE N° 2 in g-Moll – Molto passionato, ma non troppo allegro

Die Zweite Rhapsodie in g-Moll schlägt einen intimeren Ton an, ihr anfängliches gemurmeltes und gewundenes Thema schleicht sich mit schattenhafter Anmut ins Ohr. Der Satz ist flüssiger, linearer, fast singend! Dennoch belebt eine unterschwellige Nervosität den Diskurs, als behielte die Musik unter ihrer scheinbaren Flexibilität eine konstante Spannung. Die Form ist hier noch freier, rhapsodisch im wahrsten Sinne des Wortes. Das thematische Material verwandelt sich im Laufe des Diskurses in eine Reihe innerer Variationen. Brahms führt kontrastierenden Episoden ein: Momente fast pastoraler Lyrik, Ausbrüche leidenschaftlicher Dynamik, kühne harmonische Entwicklungen. Der musikalische Diskurs scheint sich nach einer organischen Logik zu entwickeln, fast improvisiert und doch perfekt gemeistert. Die Virtuosität ist weniger blendend als in der Ersten Rhapsodie, aber ebenso anspruchsvoll in der Artikulation und Klangfülle. Das Final, von zurückhaltender Intensität, verklingt in melancholischem Licht, wie ein schwebendes Selbstvertrauen.

Allein die Zwei Rhapsodien Op. 79 fassen die Paradoxien der Kunst von Brahms zusammen: Romantische Exaltation und große klassische Strenge, leidenschaftliche Lyrik und bescheidene Zurückhaltung, Kraft und Innerlichkeit. Sie verlangen dem Pianisten eine sehr breite Ausdruckspalette ab, von dramatischster Begeisterung bis hin zu subtilsten Nuancen. Diese Seiten gehören zu den reichhaltigsten und persönlichsten in Brahms Klavier-Repertoire! Sie veranschaulichen seinen Sinn für freie, stehst intelligent strukturierte Formen sowie seine Fähigkeit, subjektive Impulse in universelle Musik zu verwandeln. Sie bleiben bis heute ein Höhepunkt des romantischen Klaviers, wo sich Leidenschaft, Introspektion und formale Intelligenz kreuzen.

Zum Klavierabend in der Église Saint-Matthieu im Rahmen des Festival International de Colmar 2025 am 10. Juli 2025:

Grigory Sokolov, der mysteriöse Titan des Klaviers…

Nachdem er im Alter von 16 Jahren den Internationalen Tschaikowsky-Wettbewerb 1966 in Moskau gewonnen hatte, schloss sich der in Leningrad – dem heutigen Sankt Petersburg – geborene Sokolov den Reihen von John Ogdon (1937-1989) und Vladimir Ashkenazy (*1937) an, die den vorherigen Wettbewerb 1962 gemeinsam gewonnen hatten. Obwohl er vom großen Emil Gilels (1916-1985), dem Vorsitzenden der Jury des Wettbewerbs, gefördert wurde, ließ der internationale Erfolg auf sich warten. Wegen der eingeschränkten Bewegungsfreiheit in der UDSSR konnte sich Sokolovs internationale Karriere erst Ende der 1980er Jahre während Michail Gorbatschows (1931-2022) offenerer Zeit der Glasnost und Perestroika entwickeln. Seit 2015 veröffentlicht er Aufnahmen seiner Live-Auftritte bei Deutsche Grammophon. Diese Aufnahmen belegen Sokolovs reichen Ton, sein beeindruckendes Repertoire und seine charakteristische Unkompliziertheit.

Der Klang steht für Sokolov in der Tat an erster Stelle! Bekanntlich arbeitet er an jedem Konzertort mindesten einen Tag lang an den Klavieren und erklärt dem Klavierstimmer, was er vom Instrument erwartet. Sogar während der Konzertpause kehrte sein Klavierstimmer an das – von zwei Platzanweisern bewachte – Klavier zurück, um kleinere Anpassungen vorzunehmen. Wie Sokolov selbst in seiner Biografie für die DG schreibt: „Man braucht Stunden, um das Klavier zu verstehen, denn jedes hat seine eigene Persönlichkeit, mit dem wir zusammen spielen“. Dieses Miteinander war in der Intimität und kommunikativen Einheit spürbar, die Sokolov zwischen seinen musikalischen Ideen und deren Ausdruck entwickelt.

Sokolov setzte das Haltepedal sparsam ein und erzeugte durch brillante Fingerarbeit und scheinbare Leichtigkeit des Anschlags Textur, rhythmische Kontraste und melodische Form. Dies war in den sechs Stücken des frühen englischen Komponisten Byrd zu hören. Die Aufführung von Repertoire des 16. Jahrhunderts ist keine leichte Aufgabe und der Steinway-Flügel wirkte stellenweise etwas zu unnachgiebig. Dennoch gelang es Sokolov Verbindungen zwischen der Welt Byrds - der zusammen mit Thomas Tallis (1505-1585) während der Herrschaft von Elizabeth I. (1533-1603 ) und später Jakob I. (1566-1625), Organist an der Chapel Royal war - mit unserer heutigen Welt herzustellen. Die Werke selbst zeugen von einem tiefen Sinn für Menschlichkeit und Sokolov brachte diese Qualität in seiner Interpretation zum Ausdruck. Von dem Humor, dem Witz und dem oft majestätischen Sinn für den Anlass – die Pavanen und Gaillarden sind höfische Tänze - in Byrds Kompositionen waren wir etwas weniger überzeugt, da der Gesamteindruck eher an europäische Klassik als an englische Renaissance erinnerte. Seine Darbietung der düsteren Pavane: Earl of Salisbury im melancholischen äolischen Tonfall in a-Moll, die zum Gedenken an Cecil geschrieben wurde und ihrer lebhafteren Gaillarden waren der Höhepunkt der ersten Hälfte des Konzerts.

Als wir zum ersten Mal die eher ungewöhnliche Paarung Byrd und Brahms hörten, waren wir fasziniert, dass Byrd den Platz der sonst häufiger genannten Komponisten Ludwig van Beethoven (1770-1827) oder Johann Sebastian Bach (1685-1750) einnahm. Wir begannen, die Verbindung zwischen Brahms und Byrd zu untersuchen! Als wir David Brodbeck’s Kapitel The Brahms-Joachim Counterpoint Exchange oder Robert and Clara Schumann and The best Harmony between Joseph Joachim (1831-1907) and Brahms im ersten Band der von Brodbeck herausgegebenen Brahms Studies (1994), erfuhren wir, dass sich Brahms im April 1854 im Haus von Schumann in Düsseldorf tatsächlich „mit dem Studium Alter Musik beschäftigte […]“ und dabei die umfangreichen Ressourcen der Schumann-Bibliothek nutzte. In seinen sogenannten „Kanon-Studien“ transkribierte er Werke von Komponisten der Renaissance und des Barock, darunter auch Byrd. Diese Periode führte zu kreativen Experimenten mit Kontrapunkt und der Komposition mehrerer Kanons und Gigues. Joachim schrieb am 20. Juni 1856 an die deutsche Schriftstellerin Gisela von Arnim (1827-1889): „Sie fragen nach Neuigkeiten von Brahms, ihm geht es gewiss sehr gut, denn er ist sich seines inneren Reichtums bewusst. Kürzlich schickte er mir einige Werke, darunter eine Fuge für Orgel, die Tiefe und Zartheit mit einem Reichtum musikalischer Kunst so edel verbindet, dass selbst Bach und Beethoven sie kaum übertroffen haben.“

Passenderweise fällt Sokolovs Zusammenstellung von Brahms: Vier Balladen aus dem Jahr 1854‚ mit der Zeit zusammen, als sich der junge Komponist in der Schumann-Bibliothek mit alter Musik beschäftigte. Diese Ebene der musikwissenschaftlichen Interpretation und Planung lässt spannende Dialoge zwischen verschiedenen Epochen und Orten ans Licht kommen. Sie ist auch der Grund, warum Sokolovs Konzerte so unvergesslich sind. Bei seinem Auftritt kontrastierte er wirkungsvoll die düsteren und introspektiven Ecksätze – insbesondere den ersten Satz in d-Moll – mit den dramatischeren Mittelteilen (Intermezzo) in h-Moll wurde brillant ausgeführt, ebenso wie die lange absteigende Melodie-Passage gegen Ende der letzten Ballade (Andante con molto). Hier spielte Sokolov den Sarabanden-Rhythmus, den Brahms in die linke Hand eingebaut hatte, wunderschön.

Die Zwei Rhapsodien in h-Moll gehören zu Brahms‘ bekanntestem Klavier-Repertoire. Sie wurden 1880 uraufgeführt! Besonders die Zweite Rhapsodie erfreute sich großer Beliebtheit. Brahms selbst kombinierte sie bei Konzerten mit seinem Klavierkonzert in B-Dur, N° 2, Op. 83 (1881). In seiner Interpretation des leicht Franz Schubert (1797-1828) -artigen Mittelteils der Ersten Rhapsodie und der turbulenten Sonaten-Form der Zweiten Rhapsodie legte Sokolov Wert auf Zurückhaltung statt auf Emotion und Spannung.

Einige Zuhörer waren mit Byrds Werk nicht ohne weiteres vertraut. Wer mehr von Byrds Klavierstücken hören möchte, dem empfehlen wir Kit Armstrongs Aufnahme William Byrd & John Bull (1562-1628): The Visionaries of Piano Music / DG 2021, die auf MusicWeb International rezensiert wurde. Es war offensichtlich, dass Brahms beim Publikum in der Église Saint-Matthieu besser ankam. Die Musik selbst und auch Sokolovs Interpretation waren deutlich vertrauter, insbesondere angesichts Sokolovs eigener Aufnahme von Brahms‘: Vier Balladen auf seinem 2013 erschienen Album: Bach, Beethoven, Brahms & Chopin: The Recordings of Grigory Sokolov (Naive Records).

Colin Clarke (*1945) beendete seine Rezension von Sokolovs Konzert im österreichischen Schloss Esterhazy vom Oktober 2020 mit der Feststellung: „Sokolovs Ruf als einer der größten – wenn nicht der größte – lebende Pianist[en] bleibt unangetastet“. Auch wenn bei diesem Konzert hier in Colmar das Ganze nicht ganz größer war als die Summe seiner Teile, bleibt Sokolovs Brillanz als Pianist unbestreitbar und sein Ruf als einer der ganz Großen bestehen.