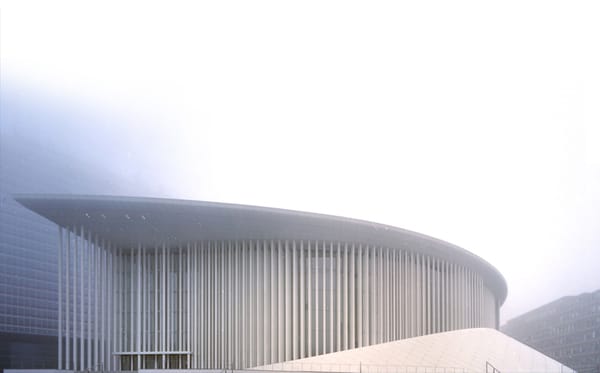

Die Glocke Bremen

Die Glocke Bremen © Mark Bollhorst Bremer Philharmoniker - 1. Philharmonisches Konzert - 26.9.2021

Kurt Weill: Kleine Dreigroschenmusik für Blasorchester, Jean Sibelius: Violinkonzert d-moll op. 47, Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 4 op. 60

von Thomas Birkhahn

„

Ein schmissiges Schlussstück “ wollte Kurt Weill mit seiner „Kleinen Dreigroschenmusik“ für Blasorchester und Schlagezeug schreiben. Dass dieses Werk auch zu Beginn eines Konzertes gut platziert ist, konnte man im ersten Philharmonischen Konzert der Bremer Philharmoniker hören. Indentant Christian Kötter-Lixfeld hob in einer kurzen Ansprache die Bedeutung des Saisonauftakts hervor, nachdem das Orchester 18 Monate lang nur in kleineren Besetzungen auftreten konnte.In der vom Komponisten 1929 erstellten Suite aus der überaus erfolgreichen „Dreigroschenoper“ beweisen die Bläser der Bremer Philharmoniker, mit welcher Freude sie auch Musik „abseits“ der Klassik spielen. Ihre Wiedergabe der acht jazzig angehauchten Sätze hat sowohl Schwung als auch die notwendige Präzision. Der Hörer fühlt sich ins Berlin der 20er-Jahre zurückversetzt. Man sieht vor seinem inneren Auge schwarz-weiß Aufnahmen des Berliner Nachtlebens vorbeiziehen mit dem wunderbar ironischen Finale als Höhepunkt, in dem Weill einen Kirchenchoral parodiert. Wer sich fragt, wie Schwerelosigkeit klingt, könnte die Antwort darauf vielleicht im Beginn des Violinkonzerts von Jean Sibelius finden. Wie aus dem Nichts beginnen die hohen Streicher einen hauchzarten Klangteppich für die Solovioline auszulegen. Wenn dann der junge österreichische Geiger Emmanuel Tjeknavorian den Solopart mit großer Einfühlsamkeit und warmem Ton beginnt, ist es wie ein Hinabsteigen aus großer Höhe, bis die Geige schließlich mit einer den Hörer bis ins Mark durchdringenden leeren G-Saite auf der Erde gelandet ist. Das heute sehr populäre Violinkonzert fiel bei der Uraufführung 1903 durch, so dass Sibelius – der selber in jungen Jahren von einer Karriere als Geigenvirtuose träumte – Änderungen vornahm und das Werk 1905 in seiner heutigen Gestalt vom Geiger Karl Halir und den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Richard Strauss uraufgeführt wurde. Bremer Philharmoniker © Caspar Sesseler Tjeknavorian ist jederzeit Herr über das Geschehen. Die rasch aufeinander folgenden Stimmungsumschwünge und Richtungswechsel meistert er mit Bravour. Mit seiner breiten Palette an Klangfarben kann er seine Geige nicht nur wunderbar singen lassen sondern auch, wenn es erforderlich ist, herzzerreissend schluchzen oder grimmig die Zähne zeigen lassen. Sein glutvoller Ton besitzt eine Intensität, die zu Herzen geht. Den schmerzlich-süßen Charakter, der dieser Musik über weite Strecken innewohnt, treffen er und auch die Bremer Philharmoniker sehr genau. Besonders im zweiten Satz ragt das Orchester heraus. Diese Musik ist wie eine wehmütige Erinnerung, und Tjerknavorians inniger Gesang wird von den Holzbläsern wunderbar delikat umspielt. Letonja und seinen Musikern gelingt es außerdem, in den dramatischen Steigerungen dieser Musik den Zuhörer mit bohrender Intensität bis ins Mark zu treffen.Der dritte Satz wird gelegentlich etwas flapsig als „Polonaise der Eisbären“ bezeichnet. Ob das Sibelius' Intention war, sei dahin gestellt, auf jeden Fall weicht der grüblerische Ernst nun einem rustikalen Tanz. Fröhlichkeit will jedoch trotzdem nicht so recht aufkommen, die Musik bleibt schmerzerfüllt und die Oktaven, mit denen der Solopart endet, haben bei Tjeknavorian etwas großartig Schauerliches. Man kann es nur bedauern, dass dieser großartige Musiker nur noch ein Jahr als Geiger zu hören sein wird, da er ab September 2022 eine Dirigentenkarriere plant. Tverknavorian bedankte sich beim Publikum für den begeisterten Applaus mit dem schlichten Beethoven-Lied „Ein Murmeltier“.Ludwig van Beethoven Bonn © IOCO Musik ohne außermusikalischen Inhalt hat es beim großen Publikum immer schwerer als Werke mit einem wie auch immer gearteten Programm. Das wird nirgends deutlicher als bei Beethovens 4. Sinfonie, deren Schicksal es ist, zwischen den beiden mit Inhalt aufgeladenen Sinfonien 3 und 5 zu stehen. Während es bei der 3. Sinfonie eventuell um Napoleon und in der 5. Sinfonie um das pochende Schicksal geht (so zumindest die landläufige Meinung), ist die 4. Sinfonie von Beethoven nichts als reine Musik. Dass dies der einzige Grund für ihre geringere Popularität als die ihrer beiden „Schwestern“ ist, konnte man in der Wiedergabe dieses Konzerts wieder einmal eindrucksvoll erleben. Schon im Beginn der langsamen Einleitung in der für damalige Verhältnisse unerhörten Tonart b-moll hat Beethoven Gewichtiges mitzuteilen. Es ist, als nähme er den Zuhörer an die Hand und führte ihn in einen dunklen Raum. Wie ein tiefernstes Voranschreiten mutet diese Einleitung an, bis der Weg ins Licht des Allegros gefunden ist. Letonja und seine Musiker geben dem breiten Spektrum an Emotionen und Gesten dieser Musik Ausdruck. Es gibt Momente, in denen der Komponist sich vor Übermut überkugelt, um kurz darauf wütend mit dem Fuß aufzustampfen. Die für Beethoven typischen dramatischen Steigerungen werden für den Hörer erlebbar. Das gilt besonders für das Adagio, das als heiter-gelöster Gesang beginnt und sich immer mehr zu einem Drama von gewichtiger Tiefe entwickelt. Hier sind es vor allem die nachdenklichen Töne der Holzbläser, die im Gedächtnis des Zuhörers haften bleiben.Nach dem rustikalen dritten Satz in dem sich das Orchester auch vor ruppigen Klängen nicht scheut, geht es in ein energiegeladenes Finale, das rastlos vorwärts stürmt. Hier sind zuallererst die Streicher hervorzuheben, die die überschäumende Lebensfreude dieser Musik mit den vielen „schnurrenden“ Läufen lebendig machen. Aber auch Beethovens Humor kommt nicht zu kurz wenn er nach ein paar wütenden Schlägen mit einem Andrea-Nahles-haften „Bätschi“ abrupt in eine andere Richtung abbiegt und die glucksenden Geigen signalisieren, dass es nicht so gemeint war. Das Orchester besticht an diesem Vormittag mit großer Spielfreude und beherzter Musizierlust. Wann hat man jemals einen Orchestermusiker so aus sich herausgehen sehen wie den ersten Kontrabassisten, der im dritten Satz des Sibelius-Konzerts wohl am liebsten mitgetanzt hätte!?

---| IOCO Kritik Die Glocke |---