Stolpe an der Peene, Gutshaus Haferscheune, Festspiele Mecklenburg-Vorpommern - Kent Nagano, Rafał Blechacz, Philharmonisches Staatsorchester Hamburg

Ein Grenzerlebnis der Orchestermusik: Das Nationaltheater Orchester Mannheim und Roberto Rizzi Brignoli entfesseln Mahlers „Tragische“ als monumentale Klangvision zwischen Euphorie, Erschütterung und existenzieller Wucht – ein singulärer Konzertabend mit Nachhall.

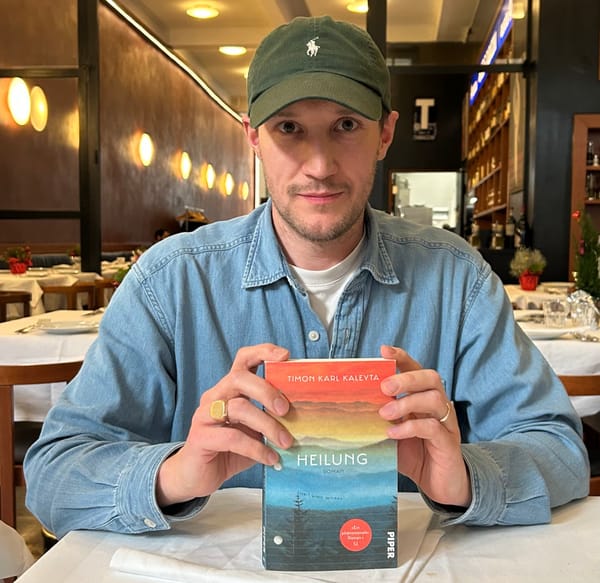

Ist „Heilung“ heute noch möglich? Über ein fragiles Versprechen der Gegenwart Schlaflosigkeit, innere Unruhe, emotionale Erschöpfung, ein diffuser Überdruss am eigenen Leben. All das sind die Symptome eines namenlosen Mannes in dem Buch „Heilung“ des Autors Timon Karl Kaleyta, der seinen Ich-Erzähler auf eine Reise schickt, die weniger durch Landschaften

04.02.2026 Schon auf dem Plakat für Monster's Paradise prangt ein steinzeitliches Ungetüm, das droht, das Weiße Haus zu zerstören. Sofort flackern Erinnerungen an die japanischen Godzilla Kultfilme der 70er-Jahre auf. In diesen Filmen zerstören Monster die Zivilisation. Als Ü50er habe ich sie an zahllosen Sonntagnachmittagen meiner

, 27.01.2026 LIEBE UND ERLÖSUNG… Johohoe! Johohohoe! Jojohoe! Johoe! Traft ihr das Schiff im Meere an! blutrot die Segel, schwarz der Mast? Auf hohem Bord der bleiche Mann, des Schiffes Herr – wacht ohne Rast. Hui! Wie saust der Wind ! Johohe! Hojohe! Hui! Wie pfeift’s im Tau! Johohe! Hojohe!