Paris, Théâtre des Champs-Élysées, Pompeo Magno - F. Cavalli, IOCO

01.10.2025

ZWISCHEN MENSCHLICHKEIT UND HEROISCHER GRÖSSE…

Eine römische Oper für die Stadt der Dogen…

Francesco Cavalli (1602-1676) war zu Lebzeiten ein großer Star. Als Komponist, Organist und Sänger zählt er neben Claudio Monteverdi (1567-1643) zu den Meistern der venezianischen Lyrik. Sein Pompeo Magno ist von Anfang bis zum Ende fesselnd und vermischt Liebe, Verrat und politische Intrigen im antiken Rom. Mitridate, Pompeo Magno und Cesare prallen vor dem Hintergrund unterdrückter Leidenschaften und ergreifenden Enthüllungen aufeinander. Der deutsche Countertenor und Regisseur Max-Emanuel Cenčić setzt sein ganzes Talent ein, um dem Tyrannen Stimme und körperliche Substanz zu verleihen.

Pompeo Magno wurde 1666 im Teatro San Salvatore in Venedig uraufgeführt und ist die dritte von sechs Opern über römische historische Themen von Cavalli. Die Reihe umfasst Cavallis letzte sechs Opern: Scipione Affrikano (1664), Muzio Scevola (1665), Pompeo Magno, Eliogabalo (1667), Coriolano (1669) und Massenzi (1673) – alles Opern, deren dramatische Kraft im Wesentlichen auf Rezitative beruht. Pompeo Magno ist tatsächlich nur dem Namen nach historisch!

Obwohl der Stoffe der Oper der römischen Geschichte entlehnt ist, handelt es sich vor allem um eine schillernde Komödie voller Intrigen und Missverständnisse. Das Libretto stammt von dem produktiven Bergamo-Dichter, Librettisten und Impresario Nicolò Minato (1627-1698), der von 1650 bis 1669 in Venedig und von 1669 bis zu seinem Tod in Wien tätig war. Er schrieb über 200 Librettos , die meisten davon in Wiener Sprache. Sieben davon wurden für Cavalli geschrieben.

Pompeo Magno wurde in Italien bis zum Ende des 17. Jahrhunderts aufgeführt, verschwand dann aber von den Bühnen. Seine Wiederentdeckung ist der gemeinsamen Initiative des argentinischen Dirigenten Leonardo García-Alarcón, des weltweit führenden Cavalli-Spezialisten, dessen ehrgeizige Projekt darin besteht, die 27 erhaltenen Opern des Komponisten wiederzubeleben und dem Direktor und Countertenor Max-Emanuel Cenčić des Bayreuther Barockfestival im Markgräflichen Opernhaus. Die Oper Pompeo Magno stellt einen Höhepunkt in der noch jungen Operngeschichte dar und verbindet virtuos alle Elemente der damaligen Lyrik zu einem dichten und nuancierten Drama.

Das Interesse an Cavallis Opern ist nicht neu! Seine Werke werden in der Biblioteca Nazionale Marciana in Venedig aufbewahrt. Das Problem ist, dass noch nicht alle Werke veröffentlicht wurden und bevor seine Opern produziert werden können, ist noch eine erhebliche Bearbeitungsarbeit zu leisten. Henry Prunières (1886-1942) forderte diese Arbeit bereits 1931 in seinem Buch über Cavalli:

„Dieser große, zu sehr in Vergessenheit geratene Musiker erscheint uns mit seiner beschwörenden Ausdruckskraft, seiner feurigen Vorstellungskraft, seinem Sinn für Dekorationen, seiner kraftvollen Sinnlichkeit, seiner dramatischen Kraft in der Art wie die Malerei von Jacopo Robusti, genannt Tintoretto (1518-1594) in der Musik. Doch während wir nur ein Museum betreten müssen, um die strahlenden Gemälde dieses großen Künstlers zu bewundern, müssen wir mit der Feder in der Hand in den Partituren der Marciana nach Spuren des schillernden Genies suchen, das sie geschaffen hat. Und doch gibt es Opern wie Il Giasone (1649), Ercole Amante (1662), Scipione Affricano, Pompeo Magno… die zu unserer Zeit Freude wiedergeboren werden konnten. Welcher gütige Zauberer wird die Musik befreien, die in den wunderschönen Einbänden der Marciana eingeschlossen ist? Wer wird sie aus ihrem langen Schlaf zurückrufen und ans Licht bringen können, wie in La Virtù die Stralzio d’Amore (1642) wo der Meonte vom Zauber der Hexen befreit wurde?“

Achtzig Jahre nachdem dieser Wunsch geäußert wurde, materialisierte sich der wohltätige Zauberer schließlich in der Person von García-Alarcón, einem auf italienische Musik des Seicento spezialisierten Dirigenten, der 2005 das Barockorchester der Cappella Mediterranea gründete. Beim Internationalen Festival von Aix-en-Provence 2013 wurde er mit seiner Leitung von Cavallis: Elena (1659) geehrt. Anschließend gab er 2016 an l’Opéra National de Paris / Palais Garnier sein Debüt mit seinem Eliogabale desselben Komponisten. 2017 dirigierte er Il Giasone am Grand Théâtre de Genève und erneut L’Erismena (1655) im Festival d‘Aix-en-Provence 2016. Elena und Il Giasone sind auf DVD erschienen. Außerdem produzierte er mit der Cappella Mediterranea und der argentinischen Sopranistin Marianna Flores eine CD mit dem Titel Francesco Cavalli: Heldinnen des venezianischen Barock.

Der große Feldherr Gnaeus Pompeius der Große (106-48 v. J.C.), in der Oper Pompeo Magno genannt, ist nach seinem dritten Eroberungsfeldzug siegreich nach Rom zurückgekehrt und wird von den Adligen des Königsreichs und von Cesare selbst als Held gefeiert. Doch er darf sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen, denn am römischen Hof, fernab vom Schlachtengetümmel, finden hinter verschlossenen Türen geheime Kämpfe um Liebe, Begierde, Verrat und Eifersucht statt: Pompeos Sohn Sesto begehrt die schöne Kriegsgefangene Issicratea, ohne zu wissen, dass sie die Frau des totgeglaubten Feindes seines Vaters, Mitridate, ist. Doch Mitridate lebt inkognito in Rom, wo er die Treue seiner Frau und die Loyalität seines Sohnes auf die Probe stellt. Pompeo wiederum hat sich in Cesares Tochter Giulia verliebt, die ihr Herz bereits Servilio versprochen hat. Der beindruckende Eroberer muss sich auch als Mann beweisen…

Diese Welt voller Figuren und Farben, geboren aus dem fröhlichen und ausgelassenen Geist des Karnevals und der Commedia dell’arte, mit grenzenlosem Einfallsreichtum und Energie. 1666, dem Datum der Uraufführung der Oper, näherte sich Venedig dem Ende des 25-jährigen Krieges mit Candie. Die Türken versuchten, Kreta zu erobern, das damals unter der Herrschaft der Republik Venedig stand, damals eine Großmacht im Mittelmeerraum. Drei Jahre später gelang ihnen dies! Diese kriegerische Atmosphäre könnte Pompeo Magno inspiriert haben, das zwischen Traum und Wirklichkeit changiert. Auf subtile Weise verbindet die Figur des Pompeo mit der des Dogen von Venedig! Die Vergangenheit vermischt sich mit der Gegenwart in einer Geschichte, in der die Nebenhandlungen meist eindeutig komischen Vorrang vor historischen Evokationen haben. So wird beispielsweise das Triumvirat aus Pompeo, Crassus und Cesare nur in einem Rezitativ erwähnt, das eine einzige Seite einnimmt.

Zur Konzertversion im Théâtre des Champs-Elysées am 01. Oktober 2025:

Pompeo Magno in Paris…

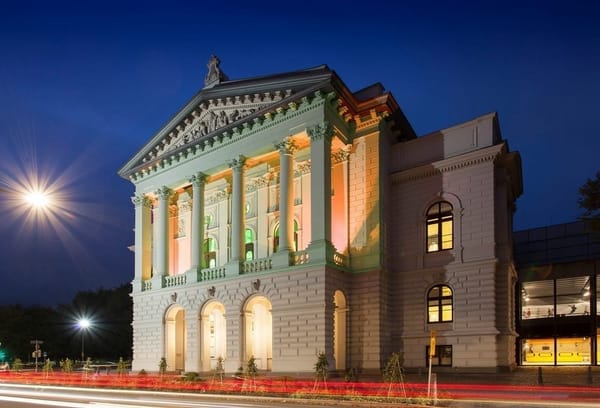

Nach den triumphalen szenischen Aufführungen im Rahmen des BAROCK-FESTIVAL 2025 in Bayreuth und einer Halbszenischen Version in der Cité Bleue in Genf kommt POMPEO MAGNO für nur einen Tag nach Paris in das schon mythische THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES. Ohne Bühne, aber mit vollendetem Gespür für Theater, sorgt die erhabene Musik des Venezianers, die Darbietungen der talentierten Darsteller und die magische Direktion von Maestro LEORNADO GARCIA ALARCÓN für einen wahren Triumph…

Der argentinische Dirigent hat es zugegeben: Sein Traum ist es, alle 27 Opern des größten venezianischen Genies des Seicento auf die Bühne zu bringen. Nach vier Werken und einer Anthologie-CD und vor allen anderen Projekten von Cavallis Opern, der wiederentdeckte Pompeo Magno als ein neues Meisterwerk, das nach seiner Wiederauferstehung in Bayern seine Tournee begann mit Genf, bevor es in Paris und Wien – und möglicherweise als szenische Bühnenfassung wie in Bayreuth – aufgeführt wird. Für diese späte Oper Cavallis – es wird sein letzter großer Triumph sein -, die 1666 aufgeführt wurde und von einer Abschwächung der tragikomischen Ader hin zu einer Moralisierung der Handlung zeugt. Der Protagonist ist nicht länger ein Antiheld – wie Neron (37-68), Caligula (12-41) oder Heliogabale (etwa 204-222) -, der seinen Leidenschaften unterworfen ist, sondern ein Held, Mitglied des Triumvirats mit Crassus und Cesare, Sieger über Mithridate, der schließlich Großmut und Großzügigkeit gegenüber dem Re di Ponto und seinem Sohn Farnace zeigt, denen er sein Königreich wieder zurückgibt. Trotz dieses ästhetischen Niedergangs – die Oper schließt eine römische Trilogie ab, der Scipione Affricano und Muzia Scevola vorausgingen, die wiederum auf eine Wiederauferstehung warten – ist Pompeo Magno mit seinen komischen Charakteren und Liebesintrigen – Servilio liebt Giulia, die wiederum von Pompeo Magno geliebt wird. Während Issicratea, die von Mitridate auf Gegenliebe geliebt wird, von Sesto umworben wird, der beklagt sich von „einem Herzen aus Eis zwischen zwei Schneehügeln“ und auch von der lüsternen Begierde von Claudio, dem Sohn Cesares, zurückgewiesen wurde, seiner nächtlichen Atmosphäre und seinen verborgenen Identität tatsächlich eine venezianische Oper; die Hybris ist nie weit entfernt, was gerade der Vernunft dient, ihre Exzesse zu vermeiden und so die reformierte Oper anzukündigen. Mit Minato, dem Librettisten, er wird dem Wiener Hof seine Dienste anbieten und Pietro Metastasio (1698-1782) bei dem Versuch vorauszugehen, um die Oper in einem moralischeren Sinne neu zu begründen.

Ausgehend von ihrer Bühnenerfahrung in Bayreuth und mit einer leicht veränderten Besetzung – für die Rollen von Sesto und Giulia – gaben die Darsteller eine Konzertversion, die eigentlich keine ist: Sie singen ohne Partition, bewegen sich auf der Bühne, ausgestattet mit einigen passenden Requisiten, die helfen, sie zu identifizieren. Das Theater ist definitiv vorhanden und wenn auch das Recitar Cantando sehr präsent ist und die bevorzugte musikalische Form des venezianischen Dramma per Musica bleibt, mangelt es nicht an geschlossenen Formen, insbesondere den zahlreichen, sehr ausdrucksstarken Lamenti von Issicratea, Farnace, Giulia „Alpe gelide“, die „Tränen in die Augen von Steinen treiben würden“, während die verspielte Arietta von Atrea oder Harpalia oder das unwiderstehliche „Rendimi la mia pace“ von Claudio am Ende des ersten Teils – Mitte des zweiten Aktes – ein endgültiges erobertes Publikum begeisterte. Cavallis Musiktheater ist ein Theater der menschlichen Leidenschaften und wenn wir die über drei Stunden lange Musik hören, die zusätzlich mit einigen Musikstücken von Cavalli selbst – z.B. die berühmte Sonata a 12 in D-Moll (1610) als Ouvertüre – oder von Giovanni Battista Grillo (1570-1622), dessen erhabene Sonata Sacri concentus (1618) bereichert wird. Und somit dem Werk eine feierliche Note verleiht, die geschickt ausgeschmückt ist, beginnen wir langsam zu bedauern, dass wir auf ein Dutzend Szenen – von sechzig in der Oper – verzichten mussten und so einer guten Stunde zusätzlicher Musik berauben wurden, ohne dass die Kohärenz des Ganzen dadurch im Geringsten beeinträchtigt würde.

Die Besetzung, die mit zwei Ausnahmen aus Bayreuth stammt, grenzt ans Ideal. In der Titelrolle verbindet Cenčić elegante Phrasierungen mit einem soliden, gut projizierten Timbre und erreicht das Erhabene in seiner feierlichen Arie, die den zweiten Akt eröffnet „Incomprensibil nume die recto tono“ beginnt, bevor die Melodie selbst erklingt, unterstützt vom Orchester, das seine Intensität steigert: Ein reiner gewaltiger Cavalli! Die argentinische Sopranistin Mariana Flores in der Rolle der Issicratea ist so fesselnd wie eh und je, in dieser seltenen Verbindung zwischen Projektionskraft und extremer Verfeinerung der Gesangslinie. Ihr Bühneneinsatz und ihr ausgeprägter Sinn für das Theater stehen außer Zweifel, da sie die Aneignung poetischer Worte als Gefäß für Affekte perfekt verkörpert: Ihr „Sposo amato, e dove sei“ ist, neben vielen anderen Beispielen, ein Anthologie-Stück! Der italienische Tenor Valerio Contaldo spielt einen großartigen Mitridate, dem viele klagende Arien zuteil werden, der sich aber auch in der Elegie zu bewegen weiß – großartige Canzonetta auf der Gitarre begleitet „Coetaneo con gl’astri“. Sein Sohn Farnace wird von dem jungen deutschen Countertenor Aloïs Müllbacher interpretiert, mit einem hellen, warmen Timbre, einer klaren Darbietung und einer jugendlichen Ausstrahlung, die gut zu der Rolle passt, die er darstellt. Die Fülle dieser Countertenor-Stimmen in der Besetzung – nicht weniger als sechs Sänger – hätte eine relative stimmliche Homogenität befürchten lassen können, was jedoch nicht der Fall ist, auch wenn man manchmal einen Mangel an stimmlicher Persönlichkeit bedauern kann. Der spanische Countertenor Logan Lopez Gonzales hat mit viel Entschlossenheit und Mut die wichtige Rolle des Sesto übernimmt, obwohl er noch keine große Bühnenerfahrung hatte, lieferte er doch eine überzeugende Leistung ab und meisterte die Herausforderung mit Bravour. Er zeigte ein großes Bühnen-Engagement – die Trunkenheitsszene und die Lamenti sind tadellos vorgetragen – während er gleichzeitig sein über die Jahre gewachsenes, beständigeres und gehaltvolleres Timbre optimal zur Geltung brachte, was die Textverständlichkeit flüssiger macht. Der rumänische Countertenor Valer Sabadus in der Rolle des Servilio hat die Spuren seines schlaksigen Charakters in seiner Bühnenhaltung bewahrt: Ein leichtes Timbre, das sich in den hohen Lagen kraftvoller entfaltet und seine begrenzte Projektion in den mittleren Lagen durch die vorteilhafte Akustik des Saals ausgeglichen wird. Seine Verlobte Giulia hat die Züge und die Stimme der spanischen Sopranistin Lucia Martin-Cartón, die eine weniger füllige Stimme hat, aber mit raffinierter Phrasierung und durch eine echte Bühnenpräsenz, ein makelloses Textverständnis ihre Interpretation unterstütz. Ihr großartiges „Se un tormento“ im zweiten Akt ist unvergesslich!

Der französische Bariton Victor Sicard als Cesare und spanische Tenor Jorge Navarro Colorados als Crasso, die um Sicherheit wetteifern, trotz des Fehlens von Arien, die teilweise in den Kürzungen geopfert wurden. Der englische Tenor Nicholas Scott als Claudio ist in dieser Hinsicht besser bedient. Seine sexuelle Besessenheit beeinflusst seine Bühnenleistung ebenso wie seinen Gesangsstil, beide ständig angespannt, wie der erigierte Penis, der ihn in der Bühnenversion charakterisiert und leicht zitternd, was von der unbändigen Macht der Lust spricht. Nicht weniger unanständig oder zumindest lasziv ist der Harpalia des polnischen Countertenor Kacper Szeląźek, ein weiterer der unzähligen Countertenöre, der an der Produktionen des argentinischen Dirigenten gewöhnt ist. Seine hohe Stimme, sein nicht weniger ausgeprägter Sinn für das Theater, seine überschwängliche Vitalität werden mit seiner Ermordung enden: Der Ursache von Mitridate Unglück! Schließlich das Paar Atrea / Delfo findet eine bemerkenswerte Verkörperung, die erste durch die erdige Stimme und Präsenz des belgischen Charakter-Tenor Marcel Beekman: Seine scheinbar unbegrenzten, alles andere als übertrieben wirkenden Mittel harmonieren perfekt mit dem Wahnsinn der Figur, offenbaren aber auch die wichtige Rolle, die diese typisch venezianische Rolle einnimmt, eine Art moralischer Kontrast, der oft am Ende des Aktes eingreift, um den eitlen Ruhm der Mächtigen auf niedere materielle Erwägungen zu reduzieren. In der Rolle seines Prügelknaben Delfo scheint der erfahrene französische Countertenor Dominique Visse der Zeit keinen Halt zu geben. Seine Stimme ist noch immer köstlich flötenartig und von einer durchscheinenden Anmut: Die sehr beeindruckt!

Im Orchestergraben dirigiert Leonardo Garcia Alarcón sein Ensemble Cappella Mediterranea mit Jubel, Freude und einem atemberaubenden Gespür für das Theater. Er dirigiert nicht nur seine Musiker, sondern das gesamte Werk, so bewundernswert ist die Osmose zwischen Orchestergraben und Bühne. Während er die Orchestrierung – insbesondere Schlag- und Blasinstrumente – ausgearbeitet hat, um dieser „stummen Beredsamkeit“ der Musik mehr Körper und Substanz zu verleihen, erinnert er uns implizit einerseits daran, dass das Theater bei Cavalli ebenso auf der Bühne wie im Orchestergraben stattfindet und andererseits daran, dass diese endgültige fünfstimmige Partitur musikalisch zu den reichsten des Komponisten gehört, was bemerkenswert genug ist, das selbst die Musik zu den Balletten von ihm komponiert wurden. Pompeo Magno ist ein immerwährender Zauber, den wir immer wieder sehen und hören wollen. Wir können uns mit der Videoaufzeichnung trösten, die ein Jahr lang auf Arte.tv verfügbar ist.

Auf jeden Fall war es ein verzauberter Abend und dass ist wirklich nicht übertrieben: Einige Sternstunden unter einem glühenden Sternenhimmel…