Paris, Philharmonie (Grande salle Pierre Boulez), Antigone - P. Dusapin, IOCO

08.10.2025

ANTIGONE ODER DIE GÖTTLICHE MACHT VOR MENSCHLICHEN ENTSCHEIDUNGEN… (Weltpremiere)

Antigone: Antik, romantisch und so aktuelle…

Die Tragödie von Antigone beginnt mit der von Ödipus und dem Fluch, der die ganze Dynastie der Labdaciden, den König der Stadt Theben, trifft. Es wurde bereits von Aischylos (525-456 v.J.C.) erwähnt und schließt die thebanische Trilogie des Sophokles (495-406 v.J.C.) ab, die mit Ödipus und Ödipus in Colonna begann. Ohne seine Herkunft zu kennen, tötete Ödipus seinen Vater Laios und heiratete seine Mutter Jocaste. Aus dieser inzestuösen Vereinigung gingen Eteokles und Polyneikes sowie ihre Schwestern Ismene und Antigone hervor. Trotz des Versprechens der beiden Brüder, abwechselnd zu regieren, beschloss Eteokles, den Thron allein zu behalten und provozierte ein Duell, bei dem Polyneikes und er selbst getötet wurden. Kreon, neuer Herrscher und Onkel von Antigone, verweigert Polyneikes jegliche Beerdigung. Da sie göttliche Ordnung über menschliche Entscheidungen stellt, zögert Antigone nicht, sich der königlichen Macht zu widersetzen, begräbt ihren Bruder und wird zum Tode verurteilt. Nichts kann den Regenten dazu bringen, sich zu beugen. Weder die Gebete von Hermon, der Verlobte von Antigone und Sohn von Kreon, noch die Orakel des Wahrsagers Tiresias. Entsetzt begleiten Hemon und seine Mutter Antigone bis zu den Toten.

Die romantische Antigone…

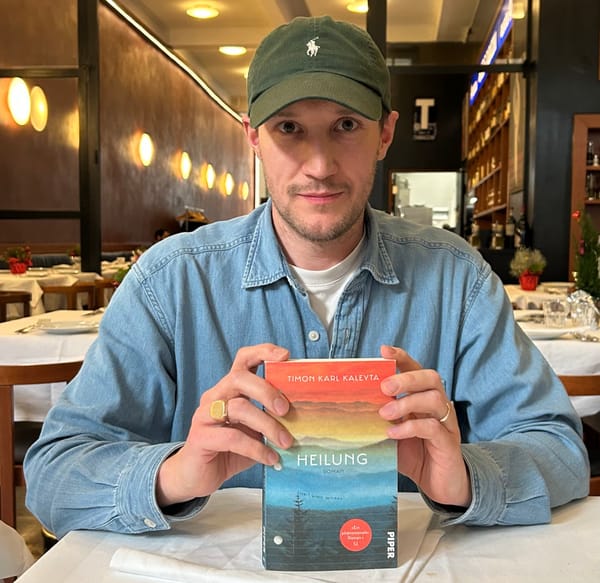

Das romantische Deutschland war fasziniert von Antigone! Bereits 1809 inszenierte Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) das Theaterstück des Sophokles (495-406 v.J.C.) in der Übersetzung seines Freundes Johann Friedrich Rochlitz (1769-1842), gefolgt von Ludwig von Tieck (1773-1853), 1841 in einer Übersetzung von Johann Jakob Christian Donner (1799-1875) und mit der Musik von Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847). Von den zahlreichen im 19. Jahrhundert veröffentlichen Fassungen ist jedoch die Antigone (1804) von Friedrich Hölderlin (1770-1843), die 1804 veröffentlicht wurde, am erstaunlichsten und deren Vorurteile ihm viel Spott und Kritik von der klassischen Schule von Weimar einbrachten. Da er die antiken Dichter als Schöpfer von außergewöhnlichen Formen und als Führer der kollektiven Seele betrachtete, wollte Hölderlin diesem antiken Geist in seinem Drama treu bleiben, mehr als einem einzelnen Buchstaben. Er wollte durch die Syntax und den Rhythmus der Sprache einen Gedanken wiederherstellen, der von den Griechen weitergegeben wurde, ohne auf die Kunstgriffe der ausdrucksstarken Aussprache zurückzugreifen. Durch die Beibehaltung dieser Version hat sich Pascal Dusapin (*1955) daher sowohl die Antigone (441 v.J.C.) von Sophokles als auch das Werk des deutschen Dichters angeeignet. Eine Wahl, die nicht dem Zufall überlassen war, denn 1998 erhielt der Komponist den Auftrag, an einer Aufführung des Ödipus der Tyrann (1807) von Hölderlin beim Festival d‘Avignon an einer Produktion von Jean-Louis Martelli (*1951) teilzunehmen. Da seine Musik nicht verwendet wurde, verblieb die Übersetzung von Philippe Lacoue-Labarthe (1940-2007) in seiner Bibliothek gewissermaßen als Einladung, das abgebrochene Projekt abzuschließen. Um Hölderlin nicht zu verraten, arbeitete Dusapin mit Victoria Weidemann (*1986) zusammen, um den Stil trotz der Konzentration des Texts zu respektieren. Gemeinsam lockerten sie die Sprache einiger veralteter Formeln auf und sorgten gleichzeitig dafür, dass die Musik nicht im Widerspruch zum natürlichen Akzent stand. Hölderlins Originalität ermutigte ihn, seinen eigenen Charakter zu erschaffen!

Ein hybrides Genre…

Operatorio: Das Genre Antigone ist nicht neu! Kurz gesagt handelte es sich um die von Igor Strawinsky (1882-1971) und Jean Cocteau (1889-1963) für Ödipus Rex (1927) erdachte Fassung, die in Paris als Konzertfassung und in Wien als Bühnenfassung (1928) aufgeführt wurde. Cocteau, der behauptete, „die Haut der alten griechischen Tragödie zuzunähen“ und sie „in den Rhythmus [seiner] Zeit zu bringen, interessierte sich auch für die Antigone des Sophokles, da er daraus ein Drama entworfen hatte und dann von Arthur Honegger (1892-1955) vertonen ließ. Zwei Jahrzehnte später war es bei Jean Anouilh (1910-1987) , sich der Heldin zu bemächtigen, um daraus während der Besatzungszeit, eine Variation „über Macht und Revolte zu machen“. Die Antigone ist entschieden modern und muss nicht neu interpretiert werden, um sich in unserer Zeit zu behaupten. Die Mythologie ist zeitlos: Antigone verkörpert die Widersprüche zwischen Individuum und Welt, persönlichem Willen und politischer Macht, menschlichen Regeln und göttlicher Ordnung. Darüber hinaus war es nicht das Theater von Cocteau, das Antigone sein hybrides Genre aufzwang. Dusapin hat den Begriff Operatorio bereits in seinem Werk Melancholia und 2022 in Il viaggio, Dante verwendet (Vgl. IOCO-Kritik vom 28.03.2025 IL VIAGGIO, DANTE an der Opéra National de Paris).

Weil der König Boten verlangte, um zu erfahren was geschieht: Weil sie die Götter nur durch die Orakel hören können und weil die Schauspieler und das Volk sich nicht ohne die Vermittlung des Koryphäen treffen können – alle diese Charaktere zögern nicht zu sagen, wie sie die Ereignisse auch wahrnehmen und fühlen – ist es das Theater von Sophokles, der die szenische und narrative Positionierung der musikalischen Tragödie hinterfragt.

Von einem Mythos zum anderen…

Antigone ist nicht Dusapins erstes lyrisches Werk in deutscher Sprache, das Operatorio scheint sogar eine Art mythologischen Zyklus fortzusetzen, dessen Heldinnen jedes Mal Opfer der Gesellschaft sind, die die Gesetzte der Liebe und der Moral den Vorschriften der Menschen und ihrer Geschichte unterwerfen. Da war, nach Heiner Müller (1929-1995) das Medea-Material (1992) und ihr Charakter einer verängstigten und furchteinflößenden Frau. Bei Heinrich von Kleist (1777-1811) waren es Penthesilea (1876) und ihre Amazonen, die „die Frage der Liebe durch den Filter des Gesetzes“ ließen. Dusapin betonte dann die persönliche Dimension seines Schreibens: „Deshalb habe ich auch das Gefühl, der Welt meine Sorge zu bezeugen, indem ich „meine“ Penthesilea (2015) schreibe“. Wenn der Komponist jedoch die fünfaktige Form von Hölderlin aufgreift, stellt er sich eine lyrische Form ohne Chor oder Ensemble vor.

Indem er sein Ensemble auf sieben Solisten beschränkt – zu denen im Falle einer Bühnenaufführung zwei stumme Rollen hinzukommen können: Ein Kind, das Teresias begleitet und Eurydike, die Frau von Kreon – stellt er sicher, dass jede Figur Zeit hat, sich auszudrücken. Drei große Monologe verteilen sich auf den ersten, dritten und fünften Akt. Im mittleren beklagt Antigone, weniger rebellisch als klagend, das ihr widerfahrene Unrecht. Die beiden anderen Monologe sind Kreon vorbehalten, der einzigen Figur, die im gesamten Werk präsent ist und vielleicht die interessantesten sind. Antigone, Ismene, Hemon, der göttliche Seher Teresias und die Koryphäe: Sie alle scheinen nur da zu sein, um neues Licht auf das Dilemma zu werfen und die Grausamkeit des Todes und ihrer Taten erkennen zu lassen.

Musik, die spricht…

In Antigone dominiert der Gesang! Kein Rezitativ, sondern eine stets verständliche Lyrik. Rhythmus und Melodie folgen wortwörtlich dem Text und werden unpräziser, wenn die Figuren unruhiger werden oder gar die Kontrolle verlieren. Sie gleiten dann in Richtung Sprechgesang und verfallen manchmal in große vokale Gesten, einfache auf den Notenlinien gezeichnete Linien. Einige Motive erweisen sich als illustrativer, insbesondere wenn Antigone die Beerdigung des Eteokles mit einem großen absteigenden Strich unterstreicht. Aber es sind vor allem die Anspannungen und Instabilität der Rhythmen, das Ausmaß und die Unvorhersehbarkeit der Intervalle zwischen Modalität und Chromatik, die Veränderungen von Tessitura und Farbe, die unsere Stimmungen widerspiegeln. Das Orchester ist mehr als nur eine Unterstützung, es singt mit oder ohne Stimmen bis es mehrere Szenen allein beschließt. Das Ergebnis ist eine starke Interaktion zwischen den Figuren und den Instrumenten. Wenn Kreon wütend „das ganze Orchester mit einem einzigen Wort zum Schweigen bringt“, wenn sich seine Wut in einem „harten archaischen Klang niederschlägt“ oder wenn die Musiker die Streicher zum „Verzinken“ bringen. Die Holzbläser singen, die Schlaginstrumente klirren oder rumpeln, die frechen Blechbläser manifestieren angesichts der fast archaischen Noblesse der Harfe sowohl die Exzesse der Seele als auch der Macht. Seit seiner ersten Oper hat Dusapin nie aufgehört, Musik zum Sprechen zu bringen.

In Antigone ist Hölderlins Text plötzlich in einem doppelten Rhythmus verankert, zwischen expressiver Freiheit und streng musikalischem Takt. Schon im Vorspiel sticht ein Instrument hervor, eine Altflöte, „wie von woanders her“, zart verstärkt und mit Nachhall. Ist sie das Double der jungen Frau oder die Inkarnation der toten Erzählerin? Eine höhere Kraft, die sie angesichts von Kreons Starrheit leitet? Die Flöte, so der Komponist, ist „das Instrument der Emotionen“! Er hat sich dank des Rats der französischen Flötistin Juliette Hurel ganz besonders beim Komponieren an seiner neuen Oper um dieses Instrument gekümmert und stellt sie hier ganz in die Nähe einer orientalischen Ney. Jedoch mit mehr Atem vervollständigt! Dieser Atem ist eines der wesentlichen Merkmale seiner Musik. Der Atem von Antigone: Den Dusapin der heutigen Welt vermitteln möchte.

Zur Welturaufführung in der Philharmonie de Paris / Salle Boulez am 8. Oktober 2025:

Von Antigone zu sprechen bedeutet von unserer Welt zu sprechen…

Nur drei Jahre nach der Entstehung seiner letzten Oper Il viaggio, Dante, liefert Dusapin eine neue lyrische Partitur, ein Operatorio zu einem antiken Thema, wie Penthesilea und Medea-Material. Seine Antigone ist ein Monolith, dessen fortwährend gequälte Musik den makabren Mechanismus, der in den ersten Minuten des Dramas in Gang gesetzt ist, wird weniger erklärt als begleitet: Antigone will, den ungeschriebenen Gesetzen der Götter gehorchend, ihrem Bruder die letzte Ehre erweisen. Kreon, den elementaren Gesetzen der Stadt gehorchend, der nicht weniger spirituell mächtig ist, verweigert einem Feind ungebührliche Ehre. Die in der Tragödie vorherrschende heroische griechische Moral verlangt, dass man seinen Freunden Gutes und seinen Feinden Böses wünscht. Der Mythos stellt also die unlösbare Frage: Was tun, wenn dieselbe Person sowohl Freund – Bruder, Neffe – als auch Feind – General, der gegen Theben die Waffen trug – ist?

Dusapins Partitur strahlt einen Expressionismus aus, der umso eindrucksvoller, als die ihm tatsächlich zur Verfügung stehenden Mittel alles in allem eher nüchtern sind: Der Klangplan wirkt selten komplex, wir hören meist ein sehr horizontales Kontinuum, eine lange orchestrale Stasis, die von den ersten Takten an von einer beklemmenden Atmosphäre erdrückt wird. Diese dunkel schimmernde Spannung wird manchmal durch einige brutale Klangereignisse gestört, die jedoch nur kurze Zeit anhalten. Die Instrumente werden manchmal an der Grenze zwischen Klang und Lärm eingesetzt, wie z.B. die Blechblasinstrumente, die herzzerreißende Explosionen ausstoßen, eine Harfe, die das Metall ihrer Saiten hörbar macht oder sogar eine sonore Flöte zu Beginn des Werks – eine Tendenz, die den Verlust der klanglichen Orientierung des Zuschauers verstärkt. Wenn wir die suggestive Kraft dieser erstickenden Musik sehr zu schätzen wissen, stellen wir fest, dass es an Fortschritt mangelt, als stünden wir vor einer Monochromie, die einen zwar packt, aber nicht weniger eintönig bleibt. Beachten wir dennoch einige Durchbrüche einer anderen Sprache, insbesondere wenn Hemon seine Liebe zu Antigone beschwört und eine Wolke der Süße im Orchester entsteht, oder umgekehrt im ersten Orchesterzwischenspiel, das durch seine plötzliche Masse beeindruckt. Der Gesangssatz seinerseits bewegt sich gekonnt in der Palette des Sprechgesangs, behält aber einige markante, breite Linien den Interpreten vor. Die Prosodie ist keineswegs abgehackt, doch die Registersprünge kehren regelmäßig zurück und verleihen den Worten des Librettos Intensität.

Dieses Libretto basiert auf Hölderlins deutscher Übersetzung von Sophokles‘ Antigone. Dusapin strich mehrere Passagen, offensichtlich um Ökonomie und Konzentration zu wahren. Die wichtigste Änderung, die uns als ein Fallstrick erscheint, ist die Entfernung des Chors. Dessen Fehlen erfordert zunächst eine andere Verteilung der Redebeiträge, da die Protagonisten in vielen Passagen mit dem Chor im Dialog treten, der Ratschläge gibt, kommentiert und sogar beschreibt – und wertvolle Regieanweisungen gibt - . Diese Umverteilung gelingt recht gut, insbesondere durch die Inszenierung: Kreon wendet sich nicht mehr an die Greise von Theben, sondern an das Publikum, indem er sich hinter Mikrofone positioniert. Gegen Ende des Dramas ist die Anwesenheit des Chors jedoch dramaturgisch notwendig, um Kohärenz uns szenische Kontinuität zu gewährleisten: Nach Tiresias‘ Abreise beschließt Kreon im Gespräch mit dem Chor, seine Entscheidung rückgängig zu machen und dem Chor verkündet der Bote in Kreons Abwesenheit den Tod von Hemon. Um diesem Dilemma zu entgehen, führt das Libretto eine Figur ein, den Koryphäen, dessen Existenz durchaus relevant wäre, wenn er nicht erst am Ende mit seinen beiden Aktentaschen in der Hand auf der Bühne erscheinen würde, ohne dass klar wäre, warum er dorthin kommt. Eine weitere Schwierigkeit, die durch das Weglassen des Chors entsteht, ist die die griechische Tragödie prägen. Zwischen den Episoden – in denen die Protagonisten sprechen – werden normalerweise gesungene Zwischenspiele, die Stasima, zu oft kosmischen oder religiösen Themen eingestreut, die die Katastrophe ins rechte Licht rücken. Dusapins Libretto integriert geschickt einige Verse dieser eindrucksvollen Chorteile wieder in Antigones Monolog.

Die Inszenierung der britischen Regisseurin Netia Jones wirkt abstrakt. Sechs gigantische weiße, quadratische Säulen nehmen die Hälfte der Bühne ein, auf die Lichtstrahlen oder schwarze Punkte projiziert werden. Ein eckiger Vorsprung der Bühne beherbergt einen Halbkreis aus Mikrofonen, die wie für eine Pressekonferenz aufgestellt sind, während eine Stange zwei Bildschirme trägt. Zusammen mit den dunklen Kostümen entworfen von der britischen Kostümbildnerin Sukie Kirk ist die Inszenierung komplett in Schwarzweiß gehalten, was durch die geisterhaften Bilder auf den Bildschirmen noch verstärkt wird. Diese sind mit äußerst viel Talent von dem französischen Videokünstler Marc Lavallée entwickelt worden. Auf ihnen sehen wir die Protagonisten, die sich vor den Mikrofonen zum Sprechen versammelt haben, zeitversetzt und in Zeitlupe.

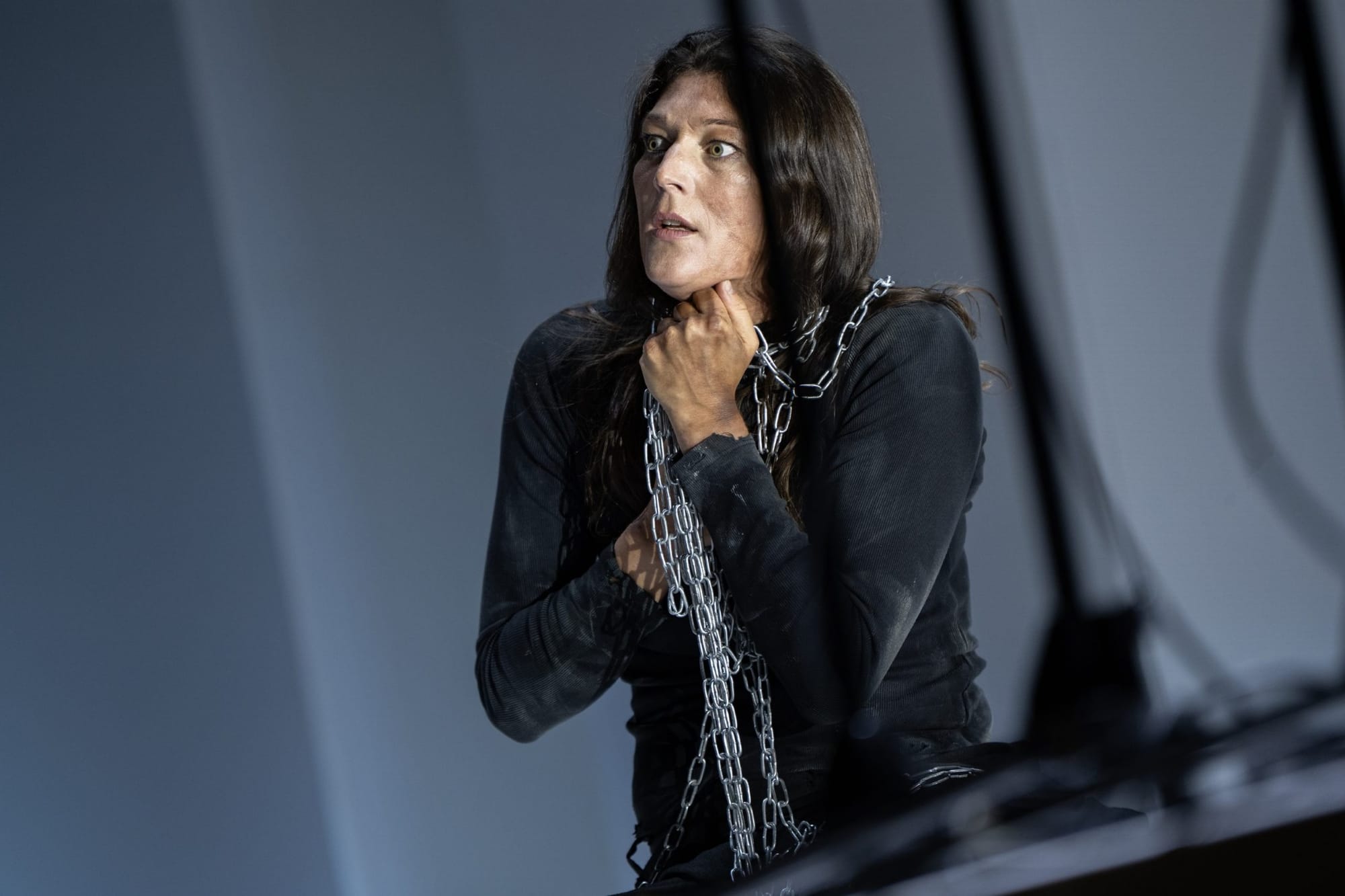

Die Besetzung leistet sich keine Schwächen, was zusammen mit der großen Leidenschaft und Akribie des jungen finnischen Dirigenten Klaus Mäkelä und seiner imposanten musikalischen Leitung den Erfolg des Abends sichert. Die deutsche Mezzo-Sopranistin Christel Loetzsch, eine regelmäßige Sängerin der Opern von Dusapin, der ihr diese maßgeschneiderte Antigone geschrieben hat, beeindruckt durch ihr Engagement und ihre Stimmlage. Der Gesangsstil greift sehr oft auf ihre satten tiefen Töne zurück und treibt sie bewusst an ihre Grenzen, wo die Stimme gezwungen, mehr gespuckt als projiziert wirkt, bis hin zu geradezu gebrüllten, heiseren Lauten. Leidenschaftlich gestaltet sie ihre letzte Szene, einen vom Wahnsinn überwältigten Monolog – tatsächlich ein wenig zu viel für unseren Geschmack, verglichen mit der Vorstellung, die wir von der Figur haben. – Der isländische Bass Tómas Tómasson bildet als Kreon, den anderen Pol des Abends. Seine persönliche Reise von Starrheit und empörter Noblesse zu Zweifel und schließlich Verzweiflung wird perfekt verkörpert, bis zu dem Punkt, an dem er wirklich zu einer wahren menschlichen Figur wird, die einer so erhabenen Antigone gegenübersteht: So dass er wirklich gefährlich erscheint! Die sorgfältige Linie und das effektive Spiel des amerikanischen Bariton Jarret Ott als Bote sind ebenso überzeugend wie die angeschlagene Ismene mit den brillanten hohen Tönen der englisch-amerikanischen Sopranisten Anna Prohaska oder auch das sehr schöne Trompetentimbre des amerikanischen Tenors Thomas Atkins, den wir gerne länger als Hemon gehört hätten. Besondere Erwähnungen gelten auch noch dem englisch-französischen Bass Edwin Crossley-Mercer, der den Tiresias mit seiner tiefschwarzen Grabes-Stimme interpretierte. Auch der kongolesisch-belgische Countertenor Serge Kakudji als Koryphäe, dessen Stimme außerordentlich reich an Obertönen ist, sollte man nicht vergessen.

Trotz einiger ungereimter interpretatorischen Mittel war es doch ein großer Erfolg für diese Welturaufführung.