Paris, Opéra National de Paris, ARIODANTE - G. F. Händel, IOCO

24.09.2025

ARIODANTE, EINE OPER DER LETZTEN CHANCE…

Scherza infida in grembo al drudo.

Lo tradito morte in braccio

Per tuo colpa ora men vo.

Ma a spezzar l’indegno laccio,

Ombra mesta, e spirto ignudo,

Per tua pena io tornerò.

(Arie des Ariodante / 2. Akt /Auszug)

Entstehung einer Oper…

Ariodante ist ein Dramma per musica in drei Akten von Georg Friedrich Händel (1685-1759) nach einem Libretto von Antonio Salvi (1664-1714) mit dem Titel Ginevra, Principessa di Scozia (1708), das von den Gesängen vier bis sechs aus Ludovico Ariostos (1474-1533) Orlando Furioso (1516) inspiriert ist. In dem zu Beginn des 16. Jahrhunderts geschriebenen Epos spielen im Hintergrund Helden aus „Gesten-Melodien“ wie Renaud oder Roland während des Krieges zwischen Karl dem Großen (742-814) und den Sarazenen. Dieses Werk hat drei Jahrhunderte lang zahlreiche Bearbeitungen sowohl im Theater als auch in der Oper und der Malerei inspiriert und Händel selbst hat drei seiner größten Opern daraus abgeleitet: Orlando (1733), Alcina (1735) und Ariodante, ohne jedoch diese Hintergründe zu übernehmen.

Händel ließ sich um 1710 in London nieder und erhielt 1727 die englische Staatsbürgerschaft, wenige Jahre nachdem er an der Royal Academy of Music berufen worden war. Im Jahr 1735 wandte sich Händel, der seit der Gründung eines konkurrierenden Theaters - Opera of the Nobility -, das vom Prince Frederick of Wales (1707-1751) gefördert wurde und somit in Schwierigkeiten steckte, erneut an Orlando Furioso als Inspirationsquelle für eine neue Oper. In der Hoffnung dass der Ruhm des Werks ihm den für das Überleben seines Theaters wesentlichen Erfolg versprechen würde! In dem Versuch, seine Macht in London endgültig zu etablieren, scheute der Komponist keine Kosten und baute Tanznummern ein – eine Seltenheit für Theater außerhalb Frankreichs – und gab dem Chor für eine Opera seria relativ große Ausmaße und engagierte Stars seiner Zeit für die beiden Rollen Ariodante und Ginevra, für die er spezielle Arien und Szenen schreiben wird: Den Kastraten Giovanni Carestini (1700-1760) und die Sopranistin Anna Maria Stride del Po (1703-1741).

Die Komposition dieses Werks erfuhr viele Wendungen, die zu einigen Modifikationen gegenüber Händels ursprünglicher Vorstellung führten. So wurden beispielsweise auf Wunsch des Impresarios John Rich (1682-1761) von Covent Garden zusätzliche Tänze hinzugefügt. Auch Gesangspartien wurden aufgrund des Rücktritts zweier Sänger vor Probenbeginn geändert. Ariodante wurde am 8. Januar 1735 in Covent Garden London uraufgeführt und mit großem Erfolg aufgenommen. Die Oper wurde in ihrer Eröffnungssaison elfmal wiederaufgeführt, 1736 dann zweimal in einer Version, in der die Tänze und einige Arien weggelassen wurden. Anschließend geriet sie für mehr als zwei Jahrhunderte in Vergessenheit. Mit der Wiederbelebung der Barockmusik und dem besonderen Interesse an Händels Werken wurde die Oper schließlich 1970 wiederaufgeführt und genießt seitdem als eine der besten Opern des Komponisten Berühmtheit.

Die Transformation des Libretto…

Es ist leider nicht bekannt, wem Händel die Bearbeitung des ursprünglich von Salvi für die Oper geschriebenen Librettos des Komponisten Giacomo Antonio Perti (1661-1756) anvertraute. Die zunächst von Salvi selbst und dann von Händels Librettisten vorgenommenen Änderungen sollten Ariostos Geschichte opernhafter machen und die musikalische Entfaltung des Dramas ermöglichen.

Aus Gründen der dramaturgischen Kohärenz wurde die Zahl der Charakter auf ein Minimum von sieben reduziert und die Geschichte bewusst auf das Drama zwischen Ginevra und Ariodante, zwei im Original weniger wichtigen Figuren, konzentriert. Dalindas Geschichte, in der sie erzählt, wie sie von Polinesso manipuliert wurde, wird in direkte Handlung umgesetzt, was die Auflösung des Dramas betrifft – sie deckt Polinessos Betrug auf und beweist Ginevras Unschuld. Diese Geschichte wird Ariodante anvertraut und nicht Renaud, einer Figur, die in Händels Drama fehlt. Obwohl es in einer Oper notwendig ist, führt die Reduzierung der Anzahl der Charaktere in Händels Drama zu einer Verarmung der Psychologie der Figuren: So wirken beispielsweise Dalindas Reue aufgrund ihres plötzlichen Auftretens etwas überraschend.

Um die dramatische Einheit zu verstärken und so die Kraft des Dramas zu steigern, sind die Haupt-Figuren durch eine Kette der Liebe miteinander verbunden: Lurcanio liebt Dalinda, die aber Polinesso liebt, der aber Ginevra liebt, die wiederum Ariodante liebt und von ihm geliebt wird. Die Entscheidung eines der Mitglieder Polinessos, wird diese Kette durchbrechen, somit führt es zu einer Entfaltung heftiger Leidenschaften: Wenn auch abgeschwächt im Vergleich zum Originalwerk! Verglichen mit den Geschichten von Salvi und Ariosto schlägt Händels Libretto eine neue Rollenhierarchie vor. Die Figuren hervorhebt, die im Schatten geblieben sind, wie Ariodante, Ginevra oder Il Re di Scozia.

Vom Drama per Musica zur Opera seria…

Händel schrieb Ariodante nach den Konventionen der Opera seria, einem Operngenre in italienischer Sprache und der Tradition des 18. Jahrhunderts. Als weiterentwickelte Form des Dramma per musica, wurde dieses edle und ernste Genre nach den Konventionen der Aria da capo konzipiert, bei der der erste Teil einer Arie in der Rolle einer Person gesungen wird, dann ein zweiter kürzerer Teil in der Rolle einer anderen Person und anschließend die Wiederholung des ersten Teil mit improvisierten Variationen der geschriebenen Gesangsstimme. Die Anzahl der Arien pro Person hängt von ihrer Bedeutung in der Geschichte ab.

Abgesehen von der zentralen Rolle der Aria da capo ist die Opera seria durch die Verwendung von Recitativo secco gekennzeichnet – d. h. nur von den Basso continuo-Instrumenten begleitet, meistens Cembalo und Cello -, während der die Handlung voranschreitet – im Gegensatz zu Arien, die eher Funktionen haben, ein Gefühl ausdrücken. Die Oper beginnt im Allgemeinen mit einer „italienischen“ Ouvertüre – Abfolge von schnellen, langsamen, schnellen Sätzen -, die drei in Szenen unterteilten Akten vorausgeht und nur sehr wenige Ensembles – Duett oder Trio – und Chöre enthält mit Ausnahme der letzten Nummern, in der die Moral der Geschichte unisono von einem Chor und der Solisten gesungen wird.

Die Librettos sind von verschiedenen Inspirationsquellen inspiriert, wie der griechisch-römischen Mythologie oder Legenden, der Geschichte Roms und des Mittelalters, Epen der Renaissance oder auch Ritterromanen. Die Handlung drehen sich oft um gescheiterte Liebesgeschichten, die in der Auflösung schließlich triumphieren. Die Geschichten werden – Anzahl der Charaktere, Handlung, Intrigen usw. – so abgeändert, dass sie den Regeln der Opera seria entsprechen. Tragische Enden werden oft vermieden, da in der barocken Vorstellungswelt das Happy End die Tugend preist. Die Gesamtstruktur der Handlung folgt stets der klassischen Regel der drei Einheiten: Zeit, Ort und Handlung.

Eine besondere Opera seria…

Händel war ein Komponist, der seiner Zeit etwas voraus war, da er sich einige Freiheiten gegenüber Konventionen nahm. Seine „Abweichungen“ lassen sich insbesondere durch das Publikum erklären, für das Händel schrieb. Tatsächlich war die Opera seria eher ein lyrisches Genre, das für den Hof, die Monarchie oder den Adel bestimmt war, während die Opera seria von Covent Garden populärer und daher weniger konservativ war: Sie akzeptierte die vom Komponisten vorgeschlagenen Entwicklungen viel leichter!

So hält sich Händel in seiner Opera seria an die restriktiven Regeln wie die der Aria da capo, die das Genre erfordert, während er gleichzeitig seinen theatralischen und musikalischen Instinkt nicht verleugnet. So schreibt er beispielsweise gleich zu Beginn der Oper eine Verzögerung in das Drama, indem er sie nicht mit einem Rezitativ, sondern mit einer von Ginevra gesungenen Cavatine beginnen lässt. Ebenso unterbricht er das Liebesduett zwischen Ariodante und Ginevra im ersten Akt mit der Ankunft Il Re di Scozia, der ihre Verbindung segnet. Dennoch entledigt sich Händel nicht aller Traditionen: In der Opera seria muss das Drama im Verlauf eines Rezitativs abgeschlossen werden. Hier, während eines aus vier Worten bestehenden Rezitativs, ist die Situation umgekehrt: Polinesso „Ginevra?“ (Dalinda als Ginevra verkleidet) „O mein Herr!“ Diese wenigen Worte genügen jedoch, damit der Zuschauer Polinessos Niedertracht versteht.

Die Handlung von Ariodante beinhaltet weder Zaubersprüche noch übernatürliche Ereignisse und der Deus ex Machina wird von der Hauptfigur getragen: Ariodante! Die Ballette werden an den relevantesten Momenten in die Handlung eingefügt, etwa während der Pastoralen (I), der Träume (II) oder der Jubelfeiern (III), immer am Ende der Akte. In diesem Sinne wird dem Chor eine größere Bedeutung beigemessen – im Vergleich zu den Kanons der Opera seria - , da er die Rolle eines Kommentators der Handlung übernimmt und oft mit den getanzten Momenten verbunden ist. Tatsächlich hat Ariodante eine starke Verbindung zur französischen Tragédie lyrique. Aber die Bezüge zur französischen Tradition hören hier nicht auf, da Händel sich für eine Ouvertüre namens „à la française“ – langsam, lebhaft, langsam – statt einer italienischen – lebhaft, langsam, lebhaft – entscheidet und die Struktur des Balletts, das Ginevras Traum im zweiten Akt begleitet, greift die Struktur französischer Ballette auf.

Die Struktur der Arbeit…

Die Struktur des Werks folgt der subtilen Entwicklung der Emotionen der Charaktere: Der erste Akt ist festlich, der zweite nächtlich und tragisch, der dritte leuchtend. Händel macht in seinen Arien (25 von 28) ausgiebig Gebrauch von der Aria da capo-Form, wie in Ariodantes Arie im zweiten Akt, „Tu, preparati a morire“, wo die beiden Teile des Stücks zwei gegensätzliche Gefühle hervorrufen: Wut auf Polinesso im ersten und Trauer über Ginevra im zweiten.

Um die Monotonie des dramatischen Rhythmus zu durchbrechen, der durch den Wechsel von Rezitativen und Da-capo-Arien entsteht, verwendet Händel alternative Formen wie die Cavatine: Drei für Ginevra und zwei für Ariodante! In Schlüsselmomenten des Dramas verwendet Händel auch neue musikalische Mittel, um seine Geschichte noch ergreifender zu gestalten, wie etwa das Parlando, als Ginevra glaubt, dass Ariodante tot sei. Händels Vokalkomposition spiegelt sein Interesse an der Entwicklung der Sensibilität und Musikalität seiner Interpreten wider, statt an reiner Virtuosität.

Eine geniale Orchestrierung…

In Ariodante verleiht die besonders sorgfältige Orchestrierung dieser Oper ihren ganzen Glanz: Die Blockflöten rufen Zärtlichkeit hervor und die Oboen die leidenschaftliche Liebe im ersten Akt, während die Streicher und Fagotte Ariodantes Trostlosigkeit begleiten. Die Rückkehr der leuchtenden Farbe der Bläser erfolgt nach dem Tod des „bösen“ Polinesso. Händel betraut das Orchester auch mit der Aufgabe, die Wahrheit zu sagen, wie in Polinessos zweiter Arie im ersten Akt, wo die Orchesterbegleitung absichtlich dissonant ist, um den Zuhörer darüber zu informieren, dass seine Liebeserklärung an Dalinda vorgetäuscht ist.

Im geometrischen Zentrum des Werks – Ariodantes Arie „Scherza Infida“, im zweiten Akt – ist es das Orchester, das die Sprechpausen füllt und sich dadurch in den Vordergrund des Dramas katapultiert sieht, indem es Ariodantes tiefen Schmerz heraufbeschwört, der ihn am Sprechen hindert. Händel betraut das Orchester auch mit der Evokation von Worten, wie in der Arie Il Re di Scozia im ersten Akt, wo das Wort „Tromba“ von zwei Hörnern begleitet wird, oder mit dem pastoralen Universum, das alle Auftritte Ariodantes begleitet und seine Zugehörigkeit zur Welt des Äußeren und der Natur und nicht zu der des Inneren und der Paläste verdeutlicht.

Händel verwendet auch zahlreiche Figuralismen – musikalische Evokation eines Wortes - , wie etwa die Staccato, die sogenannten gehackten Töne in Polinessos Arie im zweiten Akt, die die Niedertracht dieser Figur offenbaren. Darüber hinaus wird die Isolation dieser Figur – des einzigen Bösewichts in der Geschichte - durch die Inszenierung betont: Er ist allein, wenn er die Arien singt, die seine Psyche offenbaren.

Zu der Aufführung in l’Opéra National de Paris / Palais Garnier am 24. September 2025:

Eine symbolische Tragödie…

Aller guten Dinge sind drei: Nach dem Ausfall von zwei Repräsentationen dieser phantastischen Wiederaufnahme aus Gründen eines Streiks des technischen Personals, konnten wir gestern wieder aufatmen. Man spielte gestern Abend wieder und dass mit einer derartigen ansteckenden Freude von Seiten der gesamten Interpreten, sodass es dem jubelnden Publikum wahrscheinlich genau wie uns ging: Kalte kribbelnde Jubel-Schauer flossen uns über den Rücken. Damit wurde endlich mit dieser königlich-schottischen Inszenierung des kanadischen Regisseurs Robert Carsen die Saison 2025/26 an der Opéra National de Paris eröffnet. Gleichzeitig gab auch der junge talentierte französische Dirigent Raphaël Pichon mit seinem Ensemble Pygmalion sein Hausdebüt. Natürlich sollten wir auf keinen Fall die wichtigste Person dieses Abends nicht vergessen: Der triumphale „Caro Sassone und deutsch-englische“ Komponist Georg Friedrich Händel mit vielleicht einer seiner größten und modernsten Opern: Ariodante.

Während über Operninszenierungen viel geschrieben wird, wird diese Inszenierung von Carsen so manches Glas – natürlich Scotch! – zu Ehren der königlichen Gesellschaft hervorzuheben und auch schlürfen. Die Inszenierung installiert den schottischen Hof des Librettos buchstäblich in seinem Balmoral Castle, bis hin zum Tartan, der die Teppiche, Möbel, natürlich auch die obligatorischen Kilts und sogar Hosen und eine Schleppe vor der Hochzeit schmückt. All dies, nicht ohne die aufgereihten Dudelsäcke und Rüstungen zu vergessen.

Die Episoden folgen aufeinander, von Raum zu Raum im Schloss wie so viele Symbole: Schlafzimmer, Ballsaal, Bibliothek. Die Szenenwechsel erfolgen insbesondere in den Momenten der Monologe der Charaktere, die sich dann natürlich vor einem grünen Bühnenvorhang mit geometrischen Schottenmustern niederlassen. Dieser Prozess, der repetitiv oder sogar systematisch erscheinen und an Konzertversionen erinnern könnte, wird jedoch weniger redundant durch das Engagement der Darsteller, die dann ihre lyrischen Monologe über das Proszenium hinweg leben und animieren – während sie sich in einem Effekt von Bertolt Brecht (1898-1956 ) - artigem durchbrechen der vierten Wand an das Publikum oder sogar an das Parkett wenden, der dennoch ein wenig zu betont ist. Die von Carsen und dem belgischen Lichtbildner Peter van Praet entworfene Beleuchtung reicht von der Freimütigkeit königlicher oder musealer Stücke bis hin zu düsteren Atmosphären in Momenten voller Handlung und Drama.

Carsen treibt das Lokalkolorit sogar so weit, dass er die Wände der großen Räume des Herrenhauses grün streicht, grün wie die Hoffnung all dieser Charaktere, die durch Polinessos List für alle zerstört wird – bevor er in einem Duell eines Gottesurteils stirbt, damit alles wieder gut wird -. Darüber hinaus sind die Tanzszenen, die Händel ursprünglich für die berühmte französische Choreografin und Stammgast in London, Marie Sallé (1709-1756), komponiert hatte, hier „teuflisch“ schottisch und von dem französischen Choreograf Nicolas Paul signiert: Die Gelegenheit, die Kilts flattern zu lassen, um die Hochzeit zu feiern und die unschuldige Prinzessin heimzusuchen.

Wenn die Inszenierung jedoch das Gegenteil einer räumlichen Versetzung ist, so ist sie es doch in Bezug auf die Zeit, was jedoch die Fragen und Qualen verstärkt, die sich für eine königliche Familie im Laufe der Jahrhunderte ergeben. Die Hirschköpfe, die jede Tür schmücken und sie erinnern uns daran, wie sehr dieser Hof für die Jagd lebt, aber in Wirklichkeit sind sie es, die von den Boulevard-Journalisten gejagt werden, die sogar buchstäblich auf dem Boden kriechen, um intime Bilder ihres Untergangs zu stehlen.

Auch die königliche Familie muss einiges einstecken, insbesondere in der letzten Folge der Serie, als die jungen gekrönten Häupter ihre königlichen Kilts ablegen – die buchstäblich im Müll landen - , um „in Zivilkleidung“ vor dem monarchischen Ruhm zu fliehen. Das Schloss wird dann zu einem Museum, in dem die aktuellen Mitglieder des Hauses Windsor zu Wachsfiguren für Touristen-Selfies degradiert werden.

Wahre Prinzessinnen sind nicht unbedingt diejenigen, die diesen Titel tragen und die französische Sopranisten Sabine Devieilhes Stimme als Dalinda ist wohl damit unübertroffen. Ihr Gesang scheint stets auf einem Faden aus Silber und Kristall – mit ihren Resonanzen – zu ruhen und verbindet Beweglichkeit mit der unendlichen Süße der Phrasen, die sie ausdehnt. Ihre Gesangslinie ist stets himmlisch, behält aber gleichzeitig Zartheit - auch in den hohen Tönen – und Erdung.

Der Dirigent Pichon und sein Ensemble Pygmalion sind auch die triumphalen Interpreten dieses hochgelobten Abends. Von Anfang bis Ende vereint ihre Darbietung die ganze Noblesse, die man von dieser Musik erwartet, ohne ihre Intensität zu verleugnen und auch umgekehrt. Jede Phrasierung ist intensiv und geschmeidig, mit einer Schlankheit, die sich aus ausdrucksstarken Nuancen-Variationen speist und gleichzeitig im Dienste der Kontinuität des Diskurses steht. Eine äußerst bemerkenswerte und lobenswerte Eigenschaft: Der Orchestergraben bietet auf einer „königlichen“ Bühne, der „Gesangs“- Bühne alle von der Partitur geforderten Absichten und Nuancen und bewahrt dabei stets die Balance. Die Gesten des Dirigenten, sowohl die schwebenden als auch die emporgehobenen, vertikalen und die auf die Bühne gerichteten, folgen seinem von rechts nach links schwankenden Körper: Ein Lächeln auf den Lippen!

Die amerikanische Sopranistin Jacquelyn Stucker versteht diese musikalischen und dramatischen Akzente, die ihr der Orchestergraben als Ginevra bietet, leider nicht. Sie setzt zunächst eine lebendige Stimme ein, lässt dann aber musikalische und dramatische Akzente vermissen. Dennoch verfügt sie über die volle Stimmlage der Rolle und die samtige Rundheit wird in der Projektion zu den hohen Tönen deutlicher. Darüber hinaus meistert sie die Vokalisen, die sie gleichzeitig mit dem königlichen Picknick serviert und das nicht ohne Geschick.

Die italienische Mezzo-Sopranistin Cecilia Molinari ist in der Titelrolle des Ariodante sehr engagiert und liefert, was die Partitur verlangt – was schon eine beachtliche Leistung ist -, jedoch ohne Übertreibung. Ihre Akzente sind erwartungsgemäß und gemessen, sie nehmen die Länge der Zeilen an und begleiten ihre Vokalisation mit Kopf und Schultern. Die Aufführung vermittelt zwar nicht alle Dramen, die der Figur widerfahren und ihre Stimmeffekte sind manchmal nur skizziert, aber die Schönheit und Länge der berühmten Arie „Scherza infida“ sowie die Wut der Rache inspirieren sie zu neuer Leidenschaft, auch wenn sie, wie Ginevra auf dem Boden liegend singen muss.

Der französiche Countertenor Christophe Dumaux ist eine verruchter und cleverer Polinesso, der mit einem Glas in der Hand und sogar einer Zigarette zwischen zwei Vokalisationen neue bösartige Pläne schmiedet. Seine Stimme, leicht verschleiert in der gutturalen Unterstützung, aber steigt zu einem leuchtenden hohen Ton auf und bietet sogar einen Brustton. Aber vielleicht nähert er sich auch langsam dem Alter der mythischen Veteranen?

Der britische Tenor Ru Charlesworth entfaltet als Lurcanio die ganze Bandbreite seiner Stimmpalette, voller Süße und zwar in Ausbrüchen zu den hohen Tönen hin noch mehr als wenn die Lautstärke eher vertraulich bleibt.

Der italienische Bass Luca Tittoto bietet mit seinen Wachen, einschließlich der Jagdgesellschaft, die von Il Re di Scozia erwartete Präsenz und Noblesse. Seine Darbietung und seine akzentbetonte Stimme, seine Fähigkeit zur Projektion und Unterstützung, die im tiefen Mitteltonbereich erklingt, gleichen wie so viele Punkte einen gewissen Mangel an Farbe in der Interpretation aus. Jedoch an Ausdauer mangelt es ihm nicht.

Der italienische Tenor Enrico Casari verleiht Odoardo seine Stimme mit kräftigen Akzenten, sicherlich nicht die eines Helden, aber sicherlich die eines Herolds.

Schließlich der Choeur de l’Opéra National de Paris vorbereitet von ihrem italienischen Direktor Alessandro di Stefano bilden sie einen „königlichen“ Hofstatt in ihren reichen Kostümen entworfen von dem portugiesischen Kostümbildner Luis F. Carvalho, ebenfalls sehr schottisch-großkariert. Ihre Gesangsdarbietung ist jedenfalls sehr edel, voll und homogen!

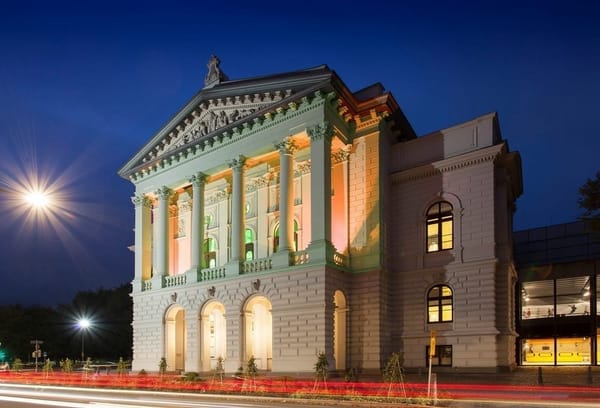

Wie in dieser Inszenierung, sogar das Duell im Highlander-Stil mit gekreuzten Schwertern vorbereitet und künstlerisch nachgestellt wurde, ist beeindruckend. Die Musikliebhaber oder Besucher von Paris sollten sich beeilen, wenn sie diese bemerkenswerte schottische Phantasie noch erleben wollen: Es wird noch bis zum 12. Oktober musikalisch und dramatisch unter dem Marc Chagall (1887-1985)-Himmel des Palais Garnier gespielt: Karten und Auskünfte unter www.operadeparis.fr oder +33 171 25 24 23. Beeilen sie sich! Es lohnt sich auf jeden Fall…