Paris, Opéra Bastille, DIE WALKÜRE - R. Wagner, IOCO

11.11.2025

ZERTRÜMMERT LIEGT, WAS JE SIE GETRENNT…

Siegmund und Sieglinde oder die Macht der Verbote…

Die Walküre (1870) ist nicht die erste Inzest-Geschichte unter Richard Wagners (1813-1883) Werken, aber die letzte. Voraus geht Lohengrin (1850), die Tragödie des Frageverbots, ein in historische Zeiten eingelassenes Märchen voller bösem und gutem, heidnischen und christlichem Zauber, dessen magische Wirrsal sich sofort klärt, wenn man es als die Traumerzählung nimmt, die es ist:

Der Traum eines in der Blüte seiner Pubertät stehenden jungen Mädchens, das im Wald lustwandelnd ihren Bruder verliert, auf den sie doch aufpassen sollte, und sich deswegen gescholten und verklagt sieht. Sie weiß nicht zu antworten, als sie aber unter der Wucht der Vorwürfe zu erliegen droht, kommt ein schöner Jüngling und rettet sie; er wird ihr Gemahl unter einer Bedingung: Dass sie ihn niemals Frage, wer er sei! Das Verbot bezieht sich offenbar auf einen Umstand, der, wenn er bekannt würde, den Vollzug der Ehe sofort unmöglich machen würde; darum ist der Zwang, es zu übertreten, nämlich noch vor diesem Vollzug, unausweichlich.

Die Frage wird also gestellt, aus dem zwingenden Empfinden, dass etwas Verbotenes geschähe, wenn die Identität des Bräutigams unaufgeklärt bliebe. Die Hexe, die, zu der verbotenen Frage verführend, Einlass bei der Braut findet, ist ersichtlich die Stimme ihres schlechten Gewissens. Prompt tritt das angedrohte ein: Der Geliebte, der dies nur sein konnte, solange er unerkannt blieb, entzieht sich, nicht ohne im Entschwinden seine Identität preiszugeben. Er tut dies scheinbar mit Worten, mit Hinweisen auf ferne Ritter und ein geheimnisvolles Gefäß; er tut es in Wahrheit durch einen Gestaltentausch: Lohengrin verwandelt sich in Gottfried, den verschwundenen Bruder, zurück; dieser, der zum Schwan wurde, der mythisch bezeichnenden, sexuell prägnanten Zeus-Gestalt, ist Lohengrins wahre Identität. Elsa, die Schwester, hat sich, den Bruder in die Gestalt des erlösungsmächtigen Fremden – der als Fremden Erlösungsmächtigen – verwandelnd, über das Inzestverbot hinwegphantasiert; im Untergrund ihres Traumbewußtseins aber blieb das Verbotene ihres sehnsüchtigen Tuns in Kraft; sie muss fragen, damit die Vereinigung nicht vollzogen werde. So entschwindet Lohengrin, von der Taube, dem Antischwan, über das Wasser gezogen; die Transformation des erotisch versperrten Bruders in die scheinbar erreichbare Phantasiegestalt ist zusammengebrochenen. Das Tabu war stärker als der Versuch seiner Umgehung, die bange, aber unvermeidliche Frage hat die Verzauberung durchbrochen. Lohengrin entschwindet, mit gesenktem Haupte traurig auf sein Schild gelehnt, Gottfried tritt an seine Stelle; die Enttäuschung über die Wiederherstellung der erfindungsreich umgangenen Tabu-Realität wirft die Liebenden zu Boden. Im Traum erlebt sie das Ende des Traums als ihr eigenes Ende.

Unter den verstellten Inzest-Geschichten Wagners – es gibt noch andere – ist Lohengrin die kenntlichste. Die Verstellung selbst ist Gang und Wesen der Handlung, dabei wird die Spannung zwischen Wunsch und Wirklichkeit auf eine Spitze getrieben, die fasslichste Klanggestalt schon in den ersten Takten des Vorspiels gewinnt. Die flirrende Exaltation der extrem hohen Streicherlagen gibt es zu verstehen: Höher geht’s nimmer, es muss woanders hin gehen. Indem die niederschmetternde Auflösung des sehnsüchtigen Wunsches den Traum nicht sprengt, sondern ihm einbegriffen erscheint und noch der Zusammenbruch der inzestuösen Fiktion den Traumcharakter des Ganzen fortsetzt , wird die Notwendigkeit der wirklichen Auflösung zwingend: Das Auftauchen aus dem Traum. Die Geschichte beschert es dem Komponisten, während er die letzten Seite der Partitur ins Reine schreibt, das Erwachen, zeigt sich, ist die Revolution.

Das ist so wenig ein Zufall, wie das Tabu und seine blockierende Macht eine bloß private Instanz ist; es ist geronnene gesellschaftliche Erfahrung. Über seine besondere Bedeutung hinaus, die in älteste Schichten reicht, steht es insgesamt für ein festgefahrenes Brauchtum, das in den Angeln althergebrachter Machtverhältnisse hängt. Die Zuspitzung des Tabu-Konflikts in der Traumoper deutete auf den anwachsenden Wiederspruch zwischen Freiheit und Gesetzt, Anspruch und Wirklichkeit in der wirklichen Welt; der privateste Wunschtraum wird dem bildmächtigen Künstler zu Organ und Sinnbild eines Gesellschaftlich-Allgemeinen.

Gleichwohl ist die Koinzidenz verblüffend. Fast sieht es nach einem wohlberechneten Theaterstück aus, in dem der Bote die entscheidende Nachricht in genau dem richtigen Moment bringt, keine Szene zu früh und keine zu spät, dass fünf Tage, nachdem der Komponist die Reinschrift der Partitur vollendet hat, am 3. Mai 1849, in Dresden jene Schüsse fallen, die zu der entscheidenden Konfrontation der politischen Kräfte führen: Die Revolution hat Sachsen erreicht. Lohengrin, diese äußerste Zuspitzung der romantischen Phantasmagorie bis hin zu dem Punkt ihrer Selbstenthüllung, dem Erscheinen der Wirklichkeit, ist pünktlich fertig geworden, und zu gleich: Die Revolution ist pünktlich angekommen; der Autor, der in einem ebenso dichten wie geheimen Bund mit dem steht, was Zeit und Gesellschaft heißt und die kollektiven Fluida meint, die um ihm sind, kann sich mit voller Kraft in die wirklichen, die politischen Kämpfe werfen. Ein Bildner, der seine Welt – die innere wie die äußere Welt und den Zusammenhang beider – bisher nur verschieden interpretiert hat, darf und muss versuchen, sie zu verändern.

Es ist eine Welt, in der lang aufgestaute Widersprüche in einer Weise aufbrechen, dass der königliche Kapellmeister, obschon anonym, einige Monate später nichts Geringeres als das letzte Gefecht ins Auge fasst. Es geht um den wahren, freien Menschen und also gegen die bestehende Gesellschaft: „Der Kampf des Menschen gegen die bestehende Gesellschaft hat begonnen. Jene Kämpfe, der Überrest einer vergangener Zeit, wie wir sie in Österreich, in Preußen, zum Teil auch im übrigen Deutschland sehen, sie können uns nicht täuschen, sie dienen ja nur dazu, das Schlachtfeld zu räumen für jenen letzten, erhabensten Kampf. Der geht ums Ganze, er ist der heiligste, der erhabenste, der je gekämpft wurde, denn er ist der Kampf des Bewusstseins gegen den Zufall, des Geistes gegen die Geistlosigkeit, der Sittlichkeit gegen das Böse, der Kraft gegen die Schwäche: Er ist der Kampf um unsere Bestimmung, unser Recht, unser Glück. Werden ihn die Volksmassen mitkämpfen? Das ist keine Frage: In göttlicher Verzückung springen sie auf von der Erde, nicht die Armen, die Hungernden, die vom Elende Gebeugten sind sie mehr, stolz erhebt sich ihre Gestalt, Begeisterung strahlt von ihrem veredelten Antlitz, ein leuchtender Glanz entströmt ihrem Auge und mit dem himmelerschütternden Rufe: „ich bin ein Mensch!“ stürzen sich die Millionen, die lebendige Revolution, der Mensch gewordene Gott, hinab in die Täler und Ebenen und verkünden der ganzen Welt das neue Evangelium des Glückes!“

So äußerst sich Wagner, unter dem Druck aufziehender Niederlagen sein Wort aufs äußerste spannend und zugleich bei dem Maler und Gelbgießer Ernst Ferdinand Oehme (1797-1855) einen Satz Handgranaten bestellend, im Februar und April 1849 in den Volksblättern seines Freundes August Röckel (1814-1855). Wenige Wochen später zertreten die Armeen der Konterrevolution alle Träume von Freiheit und Demokratie; in mörderischen Häuserkämpfen erobern die Soldaten des Königs Wilhelm I. von Preußen und seit 1871 Kaiser (1797-1888) dem sächsischen Monarchen die alte Herrschaft zurück. Röckel wird gefangengenommen und zum Tode verurteilt; nur durch einen Zufall entgeht Wagner einem Hinterhalt Chemnitzer Großbürger, in den alle seine Mitstreiter fallen; mit Franz Liszts (1811-1886) Hilfe erreicht er die Schweiz. Der Kampf um den wahren Menschen scheint verloren; während die Männer des Fortschritts sich in Reden verzettelten, haben die Kräfte der Reaktion durchgeladen. Für den flüchtigen Hofkapellmeister gibt es kein Zurück und nicht nur deshalb, weil ein immer wieder erneuerter Steckbrief ihm auf Jahre den Rückweg nach Deutschland verlegt. Wenn der Durchbruch auch nicht im Politisch-Gesellschaftlichen gelang – Wagner begräbt die Hoffnung darauf erst im Dezember 1851, nach Kaiser Louis Napoleon Bonapartes III. (1808-1873) Pariser Staatsstreich, dann aber mit verzweifelter Endgültigkeit – sein eigener Durchbruch ist nicht zurückzunehmen. In heftigen Krisen bricht sich die Entscheidung Bahn, ihn ohne Rücksicht auf die allgemeinen Verhältnisse voranzutreiben, wenn nicht auf dem Theater, so auf dem Papier der Texte und der Partituren. Dieser Durchbruch zu einer neuen Kunstwelt, die sich in der Umwälzung aufgetan und alsbald wieder verschlossen hatte, gilt nicht nur einem neuern Begriff des musikalischen Theaters, der die Selbstbezogenheit der alten, sich selbst genügenden Formen hinter sich lässt und in dem Verhältnis von Wort und Ton die Revolution des Naturalismus vollzieht. Er ist auch Durchbruch der Motive, das Durchstoßen der romantischen Verkleidungen, die die alte, scheinbar noch einmal siegreiche Zeit den untergründigen Wünschen, den verborgenen Triebcharakteren auferlegte, dass sie in der phantastischen Hülle fabelhaft blühten.

Hatte Lohengrin die Spannung zwischen Wollen und Können, zwischen Trieb und Tabu in jenes Äußerste getrieben, das zuletzt zur Auflösung der Transformationen vordrang, so wird die Scheidewand nun niedergelegt; im ersten Aufzug der Walküre kommt das Motiv der Geschwisterliebe mit dramatischer Urgewalt zu sich selbst. Es lässt die Verhüllungen fallen und öffnet so die Schleusen einer szenisch-musikalischen Inspiration, die alles hinter sich lässt, was die Oper in Jahrhunderten an Formen und Konventionen aufgehäuft hat.

Doch ist der Weg dorthin, bei aller Deutlichkeit des Entschlusses, sich an ein unsichtbares, nicht das bestehende Theater zu halten, keineswegs geradlinig. Die Macht der Mauern, die eine empfindliche Wunsch- und Seelenwirklichkeit umstellen, zeigt sich daran, dass er denkbar langgezogen ausfällt. In den Stufen, deren es bedarf, diesen Stoff, den allerpersönlichsten, bei der Wurzel nicht nur zu fassen, sondern zur Erscheinung zu bringen, wird die Mühsal der Durchbrechung deutlich. Die Inzest-Tragödie des Zwillingspaars, Siegmunds und Sieglindes, liegt am Ende, nicht am Anfang der Werkkonzeption; erst muss von Siegfrieds Tod die Jugendgeschichte des Helden, dieser merkwürdigste aller Erziehungsromane, sich abgelöst haben, ehe die Frage nach der Geburt des Helden einsetzen kann. So öffnet ein Feld, auf dem das Verbotenste sich mythisch legitimiert , der den Menschen verwehrte, nur Göttern und Pharaonen erlaubte Geschwisterliebe – der Tabubruch, mit dem der Mensch sich göttlicher Rechte vermisst. Er erzeugt den Lichtbringer und Drachentöter, dem es bestimmt ist, die Vaterwelt des Gesetzes schlechthin und im Ganzen zum Einsturz zu bringen; dass er, ein ratloser Sieger, nichts Neues an ihre Stelle zu setzen weiß, macht seine Melancholie und seine Niederlage aus. Die Frage, wie es zu ihm, kam, öffnet dem Autor das alte, zwiefach wirkende Tabu, ein Verbot, das die Sache selbst ebenso unterbindet wie deren In-Sicht-Kommen, ihre Darstellung. Denn das Tabu ist auch sich selbst gegenüber in Kraft; um wirksam zu bleiben, darf es nicht gegenständlich erscheinen.

So ist die Entdeckung des Stoffes als eines wirklich beschreibbaren selbst ein Akt der Sublimation, sie bedarf hochgreifender, tiefgestaffelter Rechtfertigungen. Indem der Textdichter sich scheinbar nach hinten tastet , von dem Ende der Geschichte zu ihrem Anfang, ihren Ursprüngen, dringt er zu dem vor, was er immer im Visier hatte und niemals vermochte: Der Wunscherfüllung im Werk als der Imagination jenes Verbotenen, das als das zutiefst Erfüllende erscheint, die Liebesvereinigung derer, die ursprünglich zueinander gehören, des Geschwisterpaars. Der freie Mensch ist der, welcher durch die Gebote und Gebräuche, die Setzungen und Interessen der Gesellschaft zu Wahrheit erfüllter Gefühle durchdringt; das äußerte und dichteste der Verbote aber betrifft eben diese Liebe. Siegmund, der Revolutionär der freien Liebe, der – seine Erzählung berichtet es – ganze Familien ausrottet, um die Gefühlsautonomie objekthaft bedrängter Frauen zu schützen, ist stark genug, um das Tabu frei, das heißt ohne Schuldgefühl, zu durchbrechen. Er ist stark und er ist elend genug dazu: Dass er Sieglinde als ein Verfolgter und Gejagter, im Zustand tödlicher Erschöpfung, findet, ist die Voraussetzung dieser Freiheit. Sie ist nicht Vorsatz, sondern Elementarereignis.

An dessen Wirklich werden hat die Schwester gleichberechtigt, gleichinitiativ teil! Die neue Stufe, die der Autor dem Motiv gewonnen hat, zeigt sich auch daran, dass Mann und Frau in dem Drang nach Freiheit einander ebenbürtig geworden sind, zwillingshaft; von beiden ist die Macht der Schranke abgefallen. Nicht mehr in ihrer Empfindung ist der Vorgang sündhaft, er ist es nur noch in dem von Fricka repräsentierten gesellschaftlichen Bewusstsein; in sich selbst haben Siegmund und Sieglinde das Tabu überwunden. Erst im zweiten Akt trifft Sieglinde eine Anwandlung von Schuld, sie gilt ihrer Verbindung mit Hunding, die ihr als nachwirkender Verrat an Siegmund, dem spät Gekommenen, vor Augen steht; es ist eine große Stelle auch des Textes.

In diesen beiden Gestalten, die seine ureigene Erfindung sind, schreibt Wagner sich von einem Grundmotiv seines Werk- und Seelenhaushalts frei. Nach der Erfüllung, die die verbotene Sehnsucht sich hier gewährt, verschwindet die Gestalt der Schwester, die die der eigenen Schwester, Rosalie Wagner (1803-1837), bekannte Schauspielerin zu ihrer Zeit, der Ältesten des Dresdner, dann Leipziger Frauenhaushalts, ist, zehn Jahre älter als der glühend ergebene Bruder, aus seinem Werk; zu seiner Wahrheit freigesetzt, ist das Motiv abgegolten. Hat die Revolution stattfinden müssen, damit der Bruder auf der Bühne einmal die Schwester umfangen darf? Die Ebenen erhellen sich wechselseitig und die Hüllen, die Verkleidungen, die in der Welt persönlichster Gefühle abfallen, fallen auch von anderen, weiterreichenden Triebkräften. Auch die Macht des Geldes, des Profits steht in der neuen Gesellschaft nackt und bloß da, bar aller romantischen Verblümung; in den Angeln dieser nachrevolutionären Enthüllung hängt das Konzept des ganzen vierfachen Nibelungen-Werks.

Dass die Enttabuisierung, die sich an den Geschwistern und durch sie vollzieht, für mehr als sie selbst steht, führt die Szene selbst alsbald in Worten und Handlungen aus. Die Freiheit, mit der beide das Verbot nicht bloß verletzten, sondern für sich aufheben, rüttelt an den Säulen der Wotans-Welt; mit gerechten Gründen fordert Fricka das Leben von Siegmund. Der allgewaltige Wotan, der mit dem Liebes-Paar, seinen Kindern, nicht nur sympathisiert, sondern, ein planungsstarker Weltpolitiker, die ganze Geschichte inszeniert hat, beugt sich der Gattin, als er begreift, dass die Tabuverletzung, die ihn vor Alberichs wachsender Macht schützen sollte, seine Herrschaft von Grund auf erschüttert. So wird er zum Sohnesmörder, Siegmund den Weg verlegend, den er ihm zuvor gebahnt hat: Ein schwankender, Wankender, der dem Willen der Gattin etwas zu schnell nachgibt. Ist es nicht nur die Sorge ums Weltgesetz, was ihn bewegt? Der Patriarch ist auch eifersüchtig auf die verzweifelt-glücklichen Jungen!

Brünnhilde durchschaut alle Gründe, alle Vorwände seines Verrats; an Siegmunds Seite tretend, setzt sie sich an des Gottes Stelle – es ist seine Entthronung, die Wotan an ihr bestraft. Zugleich stellen beide in unausgesprochener Absprache die Weichen für die nächste Katastrophe, die, im Dienst desselben haltlosen Heisplans, in den noch tieferen Tabubruch führt, der ein verborgener und verstellter bleibt: Den Mutter-Sohn-Inzest, der sich hinter der Brünnhilde – Siegfried – Beziehung verbirgt. Brünnhilde ist die Halbschwester von Siegfrieds Eltern, so kommt die Mutter-Anrufung des „Brünnenlösers“ nicht von ungefähr; das Unheil, das über beider Liebesbeziehung waltet, entspricht genau dem Verbot, das unaufgelöst auf deren Grunde liegt. Da es verdeckt erscheint, wie das Wesen der Beziehung, treten die magischen Apparaturen wieder in Kraft: Nur mit Tarnkappe und Zaubertränken kommt die Szene vom Fleck. Die Walküre ist von solchen Mitteln frei, hier, in dem ersten der drei Hauptstücke, sind die Tarnkappen der Sublimation entfallen. Der tabuisierte Wunsch tritt unverstellt auf den Plan; aus den Kräften, die seine imaginierte Erfüllung in dem Schöpfer-Ich freisetzt, nährt sich der Impuls einer Musik, die mit machtvollen Anprall eine Welt von Zwängen niederlegt, ihren élan vital auf jenen Punkt spannend, an dem die wahre Lust als die Lust des Wahren aufgeht: „Die bräutliche Schwester / befreite den Bruder; / zertrümmert liegt / was sie getrennt…“.

Der Vorhang fällt schnell, rät der Text am Ende des frühlingstrunkenen Zwiegesang, noch oft fällt der Vorhang, ehe ein anders webender Schluss die Motive im Verklingen zusammenführt. Der Betrachter hat dann gesehen, was das Werk , um es vorführen zu können, nicht wissen darf – es fiele sich sonst selbst in den Rücken -: Dass das Ganze ein Unding war – die Vorstellung , durch den gleich einem Heilsplan göttlich in Szene gesetzten Tabubruch zum Endsieg der guten über die bösen Mächte zu kommen. Vergebens lässt Wotan auf Erden zu Kriegen hetzen, um die toten Helden für die Schlachtreihen des letzten Gefechts zu rekrutieren; der apokalyptische Endkampf selbst ist die revolutionäre Fiktion, die sehnsüchtig-wirrselige Irreführung. Der Dichter-Komponist, der ihr anhängt, führt sie in dem Werk, das ihr nachgibt und nachgeht , ad absurdum: Aus der Asche des Scheiterns heben die Rheintöchter den Ring. Die widerstreitenden Parteien in Ober- und Unterwelt haben sich planend aufgerieben, die an ihren Fäden laufenden Menschen-Akteure sind ins Verderben getaumelt; die Freisetzung der von den großen Verboten gefesselten Kräfte hat sich nach allen Seiten als todbringend erwiesen. Dass das Verbotene das Eigentliche und das Eigentliche das Verbotene sei – die Botschaft hat nur zum Untergang getaucht, der sich feurig gestaltet, wie andere vor ihm. Ob es die Natur ist, die siegend daraus hervorgeht, ist so zweifelhaft, dass die Szene selbst es immer nur behaupten – und kaum jemals darstellen – kann. Die wiederhergestellte Natur ist am Ende doch nur – eine neue Gesellschaft!

Zur Premiere an Opéra National de Paris / Salle Bastille am 11. November 2025:

Der gewandelte Walküren-Felsen…

Für einen Regisseur liegt der Reiz den RING-ZYKLUS in der Zeit, die er für eine kreative Blockade lässt. Das Problem des RINGS ist jedoch , dass diese Blockade umso deutlicher zutage tritt, je länger sie anhält. WAGNER ist mit seiner ausgedehnten Theatralik gleichermaßen nachsichtig wie unnachgiebig: Angewendet auf seine Werke, wirkt ein intelligentes Stück brillant, während ein unvollendetes Projekt als völlig töricht erscheint…

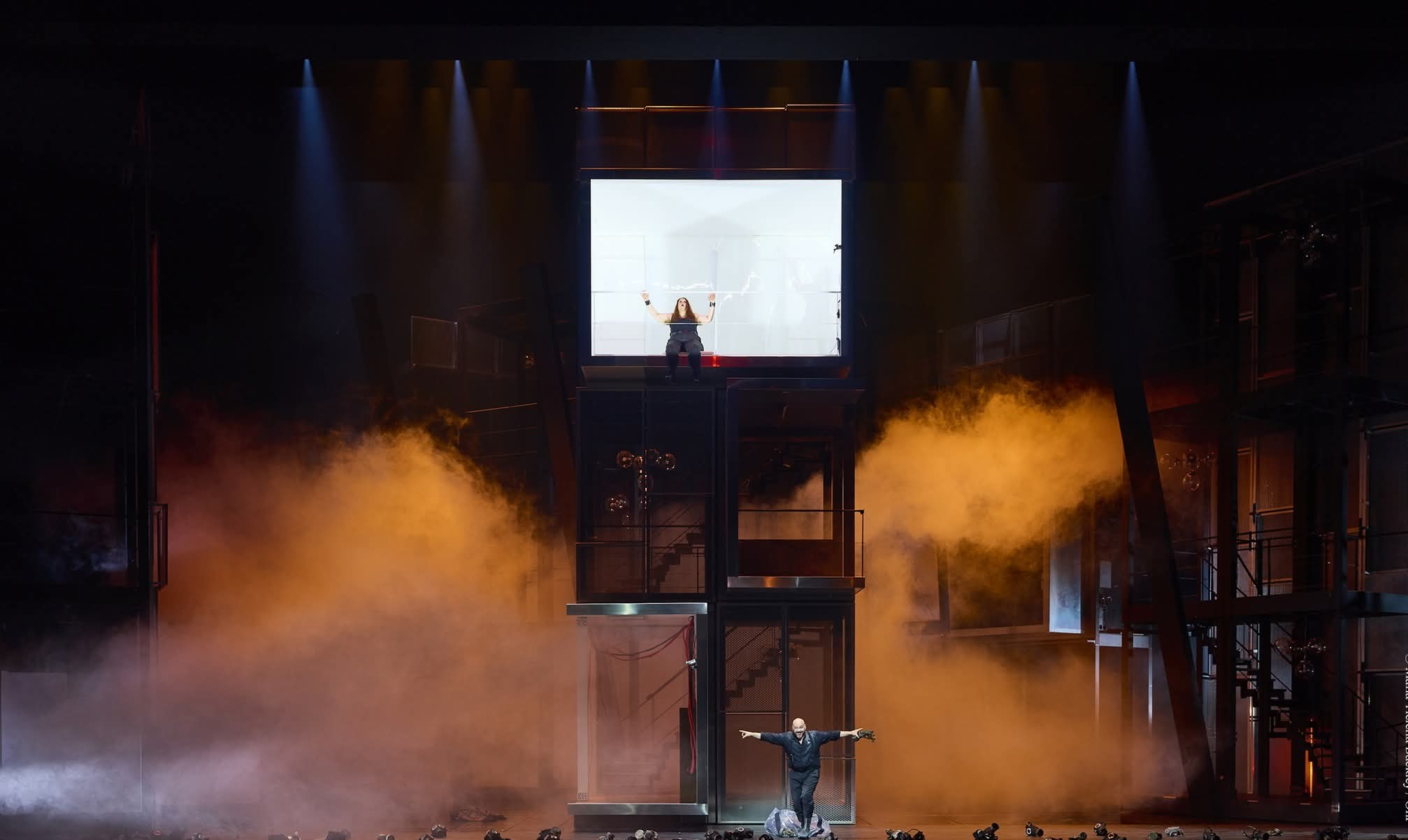

Im Januar letzten Jahr wussten wir so gut wie nichts über die Inszenierung des Vorabends Das Rheingold (siehe IOCO-Kritik) aus Der Ring des Nibelungen des spanischen Regisseur Calixto Bieitos, außer das er nach den industriellen Tetralogien von Patrice Chéreau (1944-2013) und einigen seiner weniger talentierten Nachahmer sowie den futuristischen Tetralogien von dem deutschen Regisseur Harry Kupfer (1935-2919) oder der spanischen Regie-Gruppe La Fura duels Baus die erste transhumanistische Tetralogie erschaffen wollte. Dieses Vorhaben bestätigt sich bereits im ersten Akt Die Walküre: In einer apokalyptischen Welt, in der ein verwelkter Strauch und der Kadaver eines Widders - einer jener, die Frickas Wagen ziehen sollten? – die einzigen Spuren der Natur sind, sehen wir Protagonisten, umgeben von Überwachungskameras, von Angst zerfressen und in dieser modernen Tschernobyl-Kulisse gefangen. Im zweiten Akt herrscht Wotan über ein Rechenzentrum, das von Kabeln durchzogen ist und an das Nibelheim des letzten Januars erinnert und scheint sich weniger für Brünnhilde als für den von der Ecotech entwickelten Roboterhund E-Doggy zu interessieren. Im dritten Akt trennt Wotan die humanoiden Walküren nacheinander von ihren Körpern, bevor er Brünnhilde auf der gigantischen Metallkonstruktion, die als Hauptbühne dient, isoliert. Damit ist das Geschehende im Grunde schon beendet! Die Figuren verharren in bemerkenswerter Starrheit – das gesamte Siegmund-Sieglinde-Duett im ersten Akt spielt sich auf einer einzigen Matratze ab, was den Körperkontakt sicherlich begünstigt -, als ob die grandiose Hässlichkeit der postindustriellen Bühnenbilder genügen würde, um der Inszenierung ihr subversives Alleinstellungsmerkmal zu verleihen. Und wenn dann doch mal eine Idee auftaucht, fällt sie meist durch ihre Unzusammenhängendheit auf: Sieglinde sagt Siegmund, das Hunding schlafe, während dieser in seinem Wohnzimmer umhergeht; Brünnhilde erzählt Sieglinde, sie sei schwanger, obwohl die Kostümbildner ihr seit Mitte des vorherigen Akts einen fortgeschrittenen Schwangerschaftsbauch verpasst haben; Wotan wird als Sexualstraftäter dargestellt, dessen Opfer Brünnhilde angeblich war, ohne dass irgendetwas im Text oder in der Musik diese Idee glaubwürdig erscheinen lässt – genau so wenig wie der Freudentanz, den er im Moment seines Abschieds aufführt… Kurz gesagt, aus diesem umfangreichen Entwurf eines Theaterprojekts gewinnt man vor allem die Gewissheit, dass Bieito in neuen Technologien nicht begabter ist als in der Schauspielerführung – erklären sie uns bitte, warum die Serverschränke voll mit altmodischen Ordnern sind, die auch in der deutschen Tele-Serie Inspektor Derricks (1974 bis 1998) Regalen nicht fehl am Platzt wären -. Glücklicherweise bietet die musikalische Darbietung einen reizvollen Kontrast und ist eine deutliche Verbesserung gegenüber der Bühnenversion. Seit seinen Interpretationen des Max in Carl Maria von Webers (1786-1826) Der Freischütz (1821) und des Florestan in Ludwig van Beethovens (1770-1827) Fidelio (180 ) wissen wir, dass der junge äußerst talentierte französische Tenor Stanislas de Barbeyrac die Stimme und die Intelligenz besitzt, um immer größere anspruchsvollere Rollen zu meistern. Nach seinem Gastspiel in London im vergangenen Mai präsentiert er Paris nun diese mit viel Spannung erwartete Bühnenfassung des Siegmund. Ohne seine Stimme zu überanstrengen, mit einer bewundernswerten Leichtigkeit, macht er die Homogenität seiner Stimme und die warmen Farbtöne seines Timbre zu den Stärken einer Figur, die gleichermaßen jugendlich und berührend ist. Sein Londoner Partner, der britische Bass-Bariton Christopher Maltman als Wotan, ersetzt heute Abend den erkrankten Iain Paterson. Auch hier ist man sprachlos angesichts der stimmlichen Wandlung dieses Sängers, der bis vor wenigen Jahren regelmäßig die Rolle des Grafen Almaviva in Le nozze di Figaro (1793) von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) sang. Nichts wirkt jedoch aufgesetzt in diesem Wotan, der zwar eher Bariton als Bass ist, aber überaus phrasiert, ausdrucksstark und viel mehr faszinierend. Nicht gerade hilfreich ist ihr Auftritt, bei dem sie auf einem Steckenpferd reiten soll. Doch die amerikanische Sopranistin Tamara Wilson besitzt die stimmlichen Ressourcen und die passenden Töne für Brünnhilde, diese mörderische Rolle, der ihr milchiges Timbre die ideale Jugendlichkeit verleiht. Ein Hauch von Hingabe ist noch nötig, damit die Figur, die sie erst kürzlich – im letzten Sommer an der Santa Fe- Opera – verkörperte, ihre ganze Inbrunst entfalten kann. Wir hatten große Erwartungen an die südafrikanische Sopranistin Elza van den Heever und dem österreichischen Bass Günther Grossböck; doch scheint erstere in schweren Rollen nun souveräner zu sein als die Sieglinde, da ihr die Lyrik und Sanftheit teilweise fehlen – sie verfällt in ein unpassendes „Parlando“ in der die tiefen Lagen und macht dies doch mit einem atemlosen und ohrenbetäubenden „O hehrstes Wunder“ wieder gut – während letzterer als Hunding etwas unkonzentriert wirkte und eine ungewohnt metallische Stimme offenbarte. Schließlich werden wir von der französisch-schweizerischen Mezzo-Sopranistin Eve-Maud Hubeaux‘ mangelnde Nuanciertheit im Gesang übersehen – ein gewisses Temperament hat noch nie eine Fricka hervorgebracht -, während wir den tadellosen und wunderbaren Walküren-Ritt voll aus loben: Louise Foor (Gerhilde), Laura Wilde (Ortlinde), Marie-Andrée Bouchard-Lesieur (Waltraute), Katharina Magiera (Schwertleite), Jessica Faselt (Helmwige), Ida Aldrian (Siegrune), Marvic Monreal (Grimgerbe) und Marie-Luise Dressen (Rossweisse).

Dem Applaus nach zu urteilen, verneigten sich alle vor l‘Orchestre de l’Opéra National de Paris, trotz einiger kleinerer Ungenauigkeiten im Blechbläserensemble am Premierenabend. Zwar dürfte das Ensemble mit jeder Aufführung an Präzision gewinnen, doch bleibt zu hoffen, dass der spanische Dirigent Pablo Heras-Casados sein Dirigat fokussiert und dramatischer wird, um die Sängerinnen und Sänger, die die Last eines letztendlich berührenden Dramas allein tragen, vollends zu unterstützen. Wahrlich, manche Werke überdauern die Zeit! Und sicher auch viel noch mehr!