Paris, Opéra Comique, Les Contes d’Hoffmann - J. Offenbach, IOCO

27.09.2025

HOFFMANN UND SEINE ERZÄHLUNGEN…

Tourne, tourne, miroir où se prend l’alouette !

Scintille, diamant, fascine, attire-la !

L’alouette ou la femme

A cet appât vainqueur

Vont de l’aile ou cœur ;

L’une y laisse la vie et l’autre y perd son âme !

Tourne, tourne, tourne, tourne ! Qui !

Femme, oiseau, le chasseur est là

Qui vous voit, qui vous guette !

Le chasseur noir est là !

Scintille, diamant !...Tourne, miroir !

(Arie des Dapertutto / Auszug /4. Akt)

Hoffmann in Frankreich: Erfolg und Legende…

Für die Franzosen des 19. Jahrhunderts ist Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822) der meistgelesene und äußerst geschätzte deutsche Autor der Romantik. Der Vergleich seiner Erzählungen mit dem Opernlibretto ist eine anregende Übung, deren Schlussfolgerung Jules Barbier (1825-1901), einem Theatermann mit einer Leidenschaft für Kunst und Poesie, alle Ehre macht.

Die Neuinterpretationen der Contes d’Hoffmann (1881) von Jacques Offenbach (1819-1880), die viele Regisseure vornehmen, werden meist mit dem Wunsch begründet, durch eine „Überarbeitung“ des Librettos von Barbier und Michel Carré (1821-1872) und der Musik von Offenbach in das Universum von E. T. A. Hoffmann zurückzukehren. Ein solcher Ansatz setzt daher voraus, dass die Arbeit des Musikers und insbesondere die der Librettisten zumindest unvollkommen ist und einen „Verrat“ darstellt, der angeprangert und wiedergutgemacht werden sollte. Man kann sich dennoch fragen, ob die Reduzierung des 1881 entstandenen Werks auf einem Haufen Klischees nicht selbst zu einem Klischee geworden ist. Der Vergleich der Texte des deutschen Schriftstellers und Komponisten mit dem Libretto von Barbier und Carré – wobei man aktuelle Positionen außer Acht lässt, um besser zu verstehen, wer Hoffmann für die Franzosen des 19. Jahrhunderts war - kann nur eine geisttötende Übung sein.

Und zunächst einmal: Warum wählten Barbier und Carré diesen Schriftsteller als Held eines „phantastischen Dramas“, das 1851 im Théâtre de l’Odeon aufgeführt und dreißig Jahre später in ein Opernlibretto umgewandelt wurde? Die Antwort ist ganz einfach: Weil Hoffmann damals der meistgelesene und geschätzte deutsche romantische Autor war, der einzige, der sich auf dieser Seite des Rheins wirklicher Popularität erfreute. „Seine Geschichten wurden von allen gelesen; der Gepäckträger und die große Dame, der Künstler und der Krämer waren davon angetan“, notierte Théophile Gautier (1811-1872) im Jahre 1836. Es war 1822, im Todesjahr von Hoffmann und das Geburtsjahr von Barbier, als sein Freund David Ferdinand Koreff (1816-1783) sich in Paris niederließ. Dort traf er einen anderen deutschen Emigranten, François-Adolphe Loéve-Veimars (1801-1854), der auf seinen Rat hin eine umfangreiche Übersetzung von Hoffmann in Angriff nahm, deren zwanzig Bände in der 12. Auflage zwischen 1829 und 1833 erschienen. Der Erfolg stellte sich sofort ein, auch wenn Loéve-Veimars mehr adaptierte als übersetzte: Seine Contes fantastiques d’Hoffmann waren dem Original ebenso wenig treu wie Robin des Bois, ou Les trois balles, eine freie Bearbeitung von Castil-Blaze (1784-1857) nach Carl Maria von Webers (1786-1826) Der Freischütz (1821), die 1824 mit großem Erfolg im Théâtre de l’Odeon aufgeführt wurde.

Genesis und Legende…

Aus Werbegründen bat Loéve-Veimars 1829 Walter Scott (1771-1832), damals der meistgelesene Autor Frankreichs, um ein Vorwort – 1828 erschienen nicht weniger als fünf verschiedene Ausgaben seiner Gesamtwerke. Der schottische Romanautor witterte in Hoffmann einen gefährlichen Rivalen und porträtierte ihn als neurotischen Bohemien-Schriftsteller, der sein Talent nur dem Alkohol verdankt – ein Stereotyp, das in Deutschland bereits von Karl Friedrich Kunz (1785-1849), Hoffmanns erstem Verleger und… einem Weinhändler, verbreitet wurde. Le Globe, das große intellektuelle Organ der Zeit, mag protestieren, doch die immer getreueren Übersetzungen folgen aufeinander, doch die Legende ist fest verankert. „Wer würde in der fantastischen Figur, deren angebliche Fehler so viele grundlose Argumente für die Fortsetzungsgeschichten geliefert haben, jemals den vielseitigen Künstler, den hart arbeitenden Richter und schließlich den Autor unzähliger Berichte über die Straf- oder Ziviljustiz erkennen, die als Vorbilder für Präzision, Dialektik und Klarheit gelten?“ beklagt Henry Egmont (1810-1863), ein gewissenhafter Übersetzer im Jahr 1836. Im selben Jahr erklärt Gautier, dass, wenn man jemanden nach Hoffmann fragt, unweigerlich die Beschwörung „der großen sakramentalen Meerschaumpfeife und des Weinkellers von Luther & Wegener in Berlin“, aber auch die „subtile Bemerkung, dass Hoffmann ein großes Genie sei, aber auch ein sehr krankes Genie“ auftauchen. Noch 1873 berichtet der berühmte Dictionnaire Larousse, dass der Schriftsteller seine Inspiration nur „im völligen Rausch“ fand und dass „seine Werke unter seinen beklagenswerten Exzessen leiden“.

Der allgemeine Rahmen…

Barbier und Carré im Jahr 1851, dann Barbier allein im Jahr 1881, haben nicht die Absicht, der Öffentlichkeit ein Hoffmann zu präsentieren, der sich von der Legende unterscheidet, von der sie nur die groben Umrisse akzeptierten. Wenn der Schriftsteller im fünften Akt betrunken wird, unterliegt sein Verhalten keiner moralischen Beurteilung und der Zusammenhang zwischen Trunkenheit und literarischem Schaffen wird nie hergestellt. Er wird als originelles und unglückliches Wesen dargestellt – was er zweifellos war – und nicht als kranker Geist, der sich zum Schreiben im Übermaß dem Wein hingeben muss. Das Libretto ist nach einem sehr einfachen Schema aufgebaut: Hoffmann verbringt den Abend im Haus von Meister Luther (erster und fünfter Akt) und erzählt seinen Gefährten drei Liebesgeschichten (zweiter, dritter und vierter Akt). Barbier vereint somit drei Erzählungen: Der Sandmann (1817), Der Hofrat Krespel (1816) und Die Abenteuer der Silvester-Nacht (1815) in der fiktiven Erzählung eines Abends von Hoffmann. Anschließend wiederholt er lediglich den Vorgang, den der Autor selbst in den vier veröffentlichen Bänden (1819/1821) mit dem Titel Die Serapionsbrüder durchgeführt hat. In dieser Sammlung beschreibt Hoffmann die nächtlichen Treffen, die ab 1814 eine Reihe von Freunden um ihn herum im Weinkeller Luther & Wegner zusammenbrachten: Die Schriftsteller wie Adelbert von Chamisso (1781-1838) und Friedrich de La Motte-Fouqué (1777-1843), der Doktor Koreff, der Schauspieler Ludwig Devrient (1784-1832), usw. Die Geschichten werden in die Gespräche der kleinen Gruppe eingefügt, deren Spitzname der Sammlung als Titel gegeben wurde.

Der erste und der fünfte Akt des Librettos erinnern daher an diese Treffen, aus denen Barbier jedoch alle identifizierbaren Persönlichkeiten außer Hoffmann und dem Gastwirt Luther eliminierte und sie durch Studenten ersetzte. Darüber hinaus erinnert er sich an den Kurzroman Der kleine Zach genannt Cinabar (1819) um das Lied vom Kleinzach zu schreiben und auch von Don Juan (1813), indem er die Kurzgeschichte mit drei anderen Ideen einbezog: Die Dauer der Handlung einer Darstellung von Don Giovanni, K 527 (1787) von Mozart, in der Hoffmann äußerst fasziniert von der Interpretin der Donna Anna ist und um auch die Taverne in die Nähe eines Opernhauses zu bringen, das in Bamberg existierte, wo Hoffmann auch viereinhalb Jahre wohnte. Darüber hinaus beschließt Barbier, in den vier Geschichten den Abends bei Luther & Wegner die drei Erzählungen mit dem selben Trio vorzustellen: Hoffmann, die Vielgeliebte und der Teufel! Der Hauptnachteil dieser Voreingenommenheit besteht darin, den Autor und seine Helden zu verwirren. Er wird jedoch durch die Anwesenheit einer allegorischen Figur gemildert: Niklausse oder die Muse der Poesie, die als junger Student verkleidet ist. Diese vom Librettisten erfundene Figur – Einfluss von Alfred de Musset (1810-1857)? – ist ein Double von Hoffmann, ein wenig so wie die berühmte fiktive Person, der Kapellmeister Johannes Kreisler, erfunden von Hoffmann. Er betrachtet den Schriftsteller mit zugleich ironischem und brüderlichem Blick, so wie Hoffmann die Figuren seiner Erzählungen betrachtet.

Der Sandmann und der zweite Akt…

Die von Barbier im zweiten Akt verwendete Erzählung ist eine der berühmtesten von Hoffmann: Der Sandmann. Ihr Held ist der Student Nathanail der im Libretto im ersten und fünften Akt als einfacher Statist auftritt. Die Erzählung beginnt mit zwei Briefen von Nathanail, zwischen denen ein Brief seiner Verlobten Clara eingefügt ist. Der Student erzählt, dass er in seiner Kindheit von dem alten, satanischen Anwalt Coppelius terrorisiert wurde, mit dem sein Vater abends mysteriöse Experimente durchführte, die ihn schließlich das Leben kosteten. Als Kind hatte er Coppelius mit dem Sandmann in Verbindung gebracht, den seine Mutter beim Zubettgehen heraufgeschworen hatte. Als Nathanail schrieb, wurde diese traurige Erinnerung durch den Besuch eines Barometerhändlers namens Giuseppe Coppola wieder lebendig, der eine verblüffende Ähnlichkeit mit Coppelius hatte. Dieses Ereignis hatte den jungen Mann so sehr geprägt, dass es ihn von seiner Verlobten, der rationalen Clara, trennte.

Barbier opfert diesen ganzen Teil der Geschichte und entfernt die Figur von Clara. Ersetzt Nathanail durch Hoffmann, gibt dem Coppola den Namen Coppelius und konzentriert in drei verschiedene Episoden auf einen Abend: Den Verkauf eines Lorgnon von Coppelius an Nathanail, die von Spalanzani gegebene Festlichkeit und die Zerstörung von Olympia. Aber außerdem werden diese Episoden ziemlich getreu wiedergegeben! Wenn die Gäste des Physikers im Libretto mehr von Olympias Verdiensten überzeugt sind als in der Original-Geschichte, denn die berühmte Puppenarie komponiert von Offenbach hat tatsächlich jene „Atmosphäre der Tapferkeit mit einer kristallklaren und fast scharfen Stimme“, die sich der Autor ausgedacht hat. Spalanzani, Coppelius und Olympia ändern sich beim Übergang vom Märchen zum Libretto nicht wesentlich bei Hoffmann, so auch die Erinnerung an den Sandmann, die Nathanail heimsucht und einen Anfall von Wahnsinn auslöst, als er sieht, wie seine Automaten-Verlobte zertrümmert wird. Barbier schloss seinen Akt gekonnt mit diesem „Tod“ von Olympia ab, was eine starke Wirkung erzeugte, verstärkt durch den Kontrast zwischen Hoffmanns Verzweiflung und dem Spott der Gäste. Die Geschichte ist jedoch noch nicht zu Ende: Nathanail kommt wieder zu Sinnen, doch gerade als er Clara heiraten will, versucht er sie zu töten und begeht unter dem Einfluss von Coppelius, der plötzlich wieder auftaucht, einen Selbstmord.

Hofrat Krespel und der dritte Akt…

Für den dritten Akt wählt Barbier eine 1817 erschienene Erzählung. Der Hofrat Krespel, manchmal auch Die Violine von Cremona genannt. Der Text ist Teil des zweiten Bandes von Die Serapionsbrüder und wird von Hoffmann als Narrator erzählt. Seinen großen Erfolg in Frankreich verdankt das Märchen der berührenden Persönlichkeit von Antonia. „In diesem Märchen wird die skurrile Seite fast außer Acht gelassen und es ist die menschliche Seite, die einen berührt“, bemerkt der Larousse 1876. Barbier bevorzugt das Trio Hoffman- die Vielgeliebte-der Teufel und verkleinert die sehr malerische Silhouette von Krespel durch die Schaffung einer teuflischen Figur, des Doktor Miracle. Er verzichtet auf den Anfang der Geschichte, in dem erzählt wird, wie Krespel sein Haus baute, während ihn die Anforderungen des Theaters zwingen, die Handlung auf einen Abend zu konzentrieren und nichts von der sehr subtilen chronologischen Konstruktion des Werks auszulassen.

In der Geschichte hat Antonia einen jungen Komponisten als Verehrer, der einfach mit dem Anfangsbuchstaben B. bezeichnet wird. Diese Figur bringt das junge Mädchen während einer Szene zum Singen, die im Libretto zum Duett „C’est une Chanson d’amour“ wird und dann ein zweites Mal, heimlich vor Krespel, was den Tod von Antonio zur Folge hat. B. ersetzt die Rückkehr des Verehrers durch die von Miracle. Die Ersetzung von B. durch Hoffmann ist nicht überraschend, da in der Geschichte der Autor selbst auf die Bühne tritt; er zeigt sich Antonia gegenüber sehr eifrig, zum großen Missfallen von Krespel und spielt somit eine ähnliche Rolle wie B., außer dass die Tochter des Hofrats nicht in ihn verliebt ist. Darüber hinaus hat diese Ersetzung einen illustren Präzedenzfall: In einem kurzen Roman, der im Herbst 1849 in Fortsetzungen veröffentlicht wurde: La femme au collier de velours stellte sich Alexandre Dumas d. J. (1824-1895) eine Reise von Hoffmann nach Paris während des Terrors vor und mischte in seine Handlung den Charakter von Krespel ein, indem er annimmt, dass Antonia den Hoffmann liebt. Aber es ist vielleicht bedauerlich, dass Barbier die mysteriöse Verbindung verschweigt, die Antonias Stimme mit einer alten Geige aus Cremona verbindet, die zerbricht, als sie stirbt. Zweifellos hätte Offenbach diese Affinität in Musik umsetzen können! Aber Barbier war inspirierter, die Stimme von Antonias Mutter wiederzubeleben – einer Figur, die in der Erzählung nur in Krespels autobiografischem Bericht auftaucht – er bietet dem Musiker so das Material für ein sehr bewegendes Trio, in dem Antonias Stimme tatsächlich die der Heldin der Erzählung ist, „mal ähnlich wie der Seufzer einer Äolsharfe, mal ähnlich wie die Rouladen der Nachtigall“.

Die Abenteuer der Sylvester-Nacht und der vierte Akt…

Die dritte von Barbier verwendete Erzählung trägt den Titel Die Abenteuer der Sylvester-Nacht und erschien 1815 in der Sammlung Fantasiestücke in Jacques Callots (1592-1635) Manier. Diese Wahl ist auf den ersten Blick gesehen eher unüberlegt, da diese Erzählung einen anderen Ton hat als die beiden vorherigen. Wir können aber annehmen, dass Barbier von den Auswirkungen verführt wurde, die er sich vom Verlust des Spiegelbildes des Helden versprach. Die Erzählung ist in vier Kapitel unterteilt, von denen der Librettist nur das letzte – das längste – mit dem Titel Die Geschichte vom verlorenen Spiegelbild überschrieben hat. In den ersten drei Kapiteln erzählt Hoffmann, wie er in einem Salon eine Frau wiedersah, in die er sich sehr verliebte: Julie! Erneut von ihr zurückgewiesen, sucht er in einem „dunklen Bierkeller“ das Vergessen, wo er sich mit zwei „Seelenverwandten“ trifft. Peter Schlemil und Erasmus Spikher. Der erste ist der Held von Peter Schlemils wunderbaren Geschichte, einer langen Kurzgeschichte, die 1814 erfolgreich von Chamisso veröffentlicht wurde. Dieser Schriftsteller französischer Herkunft, Mitglied der Gruppe Die Serapionbrüder, war ein intimer Freund von Hoffmann, der sich für Schlemil begeisterte, einen Mann der, weil er seinen Schatten an den Teufel verkaufte hatte, von der Gesellschaft abgelehnt wurde. Inspiriert von Schlemil erschuf er die Figur des Spikher, dessen Geschichte das Kapital IV. der Erzählung bildet.

Barbier verlegte die Handlung auf Wunsch von Offenbach von Florenz nach Venedig. Während die Ersetzung von Hoffmann durch Spikher nicht besonders störend ist, kann man bedauern, dass in der Erzählung, in der der Librettist die Figur des Schlemil verwendete, der aber nur einmal auftritt. Sein Charakter wird zudem verzerrt, da der Held von Chamisso seinen Schatten für Gold und nicht für die Liebe einer Frau verkaufte. Giulietta wird ebenfalls als kokette Kurtisane dargestellt, während sie bei Hoffmann ein satanisches Wesen mit einer „kristallklaren lebendigen und vollen Stimme“ ist, die keinen Diamanten - wie fesselnd er auch immer sei - um die treue Verbündete des Teufels zu sein. Barbiers Figur des Dapertutto ähnelt dem der Erzählung ziemlich genau, auch wenn Spikher nicht auf dessen Hilfe zurückgreift, um seinen Rivalen, einen jungen Italiener, der im Libretto zu Schlemil [sic] geworden ist, mit einem Tritt gegen den Hinterkopf zu töten. Wenn die Szene des Verlusts des Spiegelbilds nicht abgeändert wird, ändert sich das Ende der Geschichte völlig. Spikher kehrt nach Deutschland zu seiner Frau und seinem Sohn zurück. Dapertutto und Giulietta erscheinen ihm und drängen ihn, seine „Lieben“ zu vergiften! Er findet die Kraft, die beiden Dämonen zu vertreiben, doch seine Frau, die Mitleid mit ihm hat, lädt ihn ein zu einer Reise um sein Spiegelbild beim Teufel wiederzufinden. Dieses Ergebnis brachte Barbier auf die Idee mit dem Gift: Indem er Giulietta sterben ließ, machte er dennoch die Person zum Opfer, die in der Geschichte eine wahrhaft teuflische Figur war. Offensichtlich war dem Librettisten diese dritte Adaption weniger gelungen.

Der Vergleich des Librettos mit den von Hoffmann verfassten Erzählungen ist daher eine Ehre für Barbier! Der Librettist hatte es nicht leicht, denn es war schwierig aus einer Erzählung ein Theaterstück zu machen, in dem „das Theater die Ereignisse in die Seelen der Figuren hineingetragen werden“. Eine weitere Schwierigkeit bestand darin, vier verschiedene Geschichten zu erzählen, ohne die Aufmerksamkeit des Publikum zu zerstreuen, was jedoch durch die Rückkehr des Trios: Hoffmann – die Vielgeliebte - der Teufel – überwunden wurde. Die Adaption jeder Erzählung ist äußerst gekonnt und das Finale des zweiten Akts oder das Trio des dritten Akts sind echte Entdeckungen eines Theatermannes. Der vierte Akt ist der am wenigsten gelungene, wahrscheinlich weil die Erzählung schlecht gewählt war. Der erste und fünfte Akt hingegen zeigen zwar den Hoffmann der Legende, jedoch ohne jegliche verleumderische Elemente. Trotz der Vereinfachungen, die die Besonderheiten des Theaters mit sich bringen, ähnelt der Hoffmann, den Barbier uns in diesen beiden Akten präsentiert, ziemlich genau demjenigen, der schrieb: „Ich erinnere mich mit Schmerz an den schrecklichen Zustand, in dem ich mich befand, als ich, umgeben von fröhlichen von Kunst und Poesie begeisterten Freunden, alle Gegenstände des Lebens unter dem Schleier der Trauer vor mir erscheinen sah“. Und – was letztlich viel wichtiger ist – es ist tatsächlich das Hoffmann der Partitur von Offenbach, der uns einige Zeilen weiter unten sagt: „Nur die Musik hatte die Gabe, mir manchmal eine flüchtige Ablenkung von meinen Sorgen zu schaffen“…

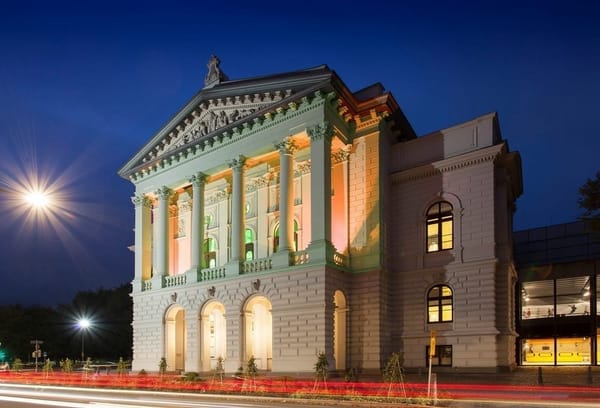

Zur zweiten Aufführung an der Opéra Comique / Paris am 27. September 2025:

Hoffmanns Erzählungen, gegen die Regeln der Kunst…?

Offenbachs Oper, die dank ihrer berühmten Barkarole und der Fülle ihrer Figuren in das Pantheon des Repertoires eingeschrieben ist, kehrt an den Ort ihrer Entstehung zurück. Die von der holländischen Regisseurin Lotte de Beer, ihrem stellvertretenen deutschen Regisseur Fréderic Buhr und dem österreichischen Bühnenbildner Christof Hetzer erdachte Bühnenbild spielt mit Perspektiven und Überraschungen. Die Bühne, bestehend aus hohen Wänden und einer Seitenbar, die je nach Akt verschwindet und wieder auftaucht, öffnet sich durch Öffnungen im Hintergrund in die Tiefe. Der schwarze Vorhang, der sich ständig schließt und wieder öffnet, erzwingt einen diskontinuierlichen Rhythmus und ein permanentes Warten. Die Requisiten verwandeln sich: Ein Tisch verändert mehrmals seine Größe, zur großen Überraschung des Publikums erscheint plötzlich eine riesige Puppe, die den berühmten Automaten verkörpert soll. An den Wänden hängende Bilderrahmen werden zu unerwarteten Passagen für Figuren oder Hände, die erscheinen, bevor andere Rahmen nach und nach in den zentralen Raum eindringen.

Die Beleuchtung des holländischen Lichtbildner Alex Brok vervielfacht das Schattenspiel in mehreren Akten und orchestriert dynamische Effekte. Während der Auftritte des Automaten verwandelt sich dank der Gläser, die eine Welt in wechselnden Farben, oft Rot, enthüllen, sogar der gesamte Raum. Die von der holländischen Kostümbildnerin Jorine van Beek entworfenen Kostüme setzen auf wirkungsvolle Nüchternheit und überlassen den szenischen und visuellen Elementen die spektakuläre Rolle.

Der amerikanische Tenor Michael Spyres verkörpert einen kraftvollen Hoffmann. Seine entschieden lyrische Stimme bewahrt ein rundes Timbre und eine klare Projektion. Die präzise Artikulation rundet eine Darbietung ab, die den Entwicklungen dieser anspruchsvollen Rolle folgt. Körperlich zeigt der Sänger große Bühnenbeweglichkeit, ohne Anzeichen von Ermüdung zu zeigen. Das Timbre gewinnt im Laufe des Abends noch mehr an Brillanz, bis hin zum letzten hohen Ton, der die Stimmlage auf die Probe stellt. Aber trotz allem erscheinen mitunter kleine Zeichen von Abnutzung, vielleicht sollte der Sänger doch vorsichtiger sein und nur langsam das Walhalla von Richard Wagner (1813-1883) zu erobern?

Die französische Mezzo-Sopranistin Héloïse Mas entfaltet in ihrer Doppelrolle als Muse und Nicklausse ein warmes und abgerundetes Timbre. Ihr Auftreten, bewusst moderner als das der anderen Figuren, fällt durch ihre Gestik und ihr Kostüm sehr auf. Sie bewegt sich mit Leichtigkeit und bietet eine natürliche Gesangslinie, weniger lyrisch als ihre Partner, aber mit ungezwungener Flüssigkeit, dank eines leichten, aber dynamischen Registers.

Die ägyptische Sopranistin Amina Edris, abwechselnd Stella, Olympia, Antonia und Giulietta passt ihr Instrument der Vielfalt der Frauenfiguren an. Sie färbt ihre Stimme auf besondere Weise: Pikant, lyrisch und humorvoll für Stella, brillant und dramatisch für Antonia, geschmeidig und virtuose für Olympia, sinnlich für Giulietta. Diese stimmliche Flexibilität, unterstützt durch eine agile Technik, schafft eine wahre ausdrucksstarke Galerie.

Der französische Bariton Jean-Sébastien Bou übernimmt die Rollen der vier bösen Figuren: Lindorf, Coppélius, Miracle und Dapertutto. Seine kraftvolle Stimme und sein sicheres Timbre vereinen diese gegensätzlichen und doch so komplementären Charaktere eine fast diabolische Konzentrierung und verleihen der Handlung eine durchgehende dramatische und mysteriöse Grundlage.

Der französische Tenor Raphaël Brémard verleiht Andrès, Cochenille, Franz und Pitichinaccio eine bewusste schrille Stimme und täuscht damit eine Unfähigkeit zu singen vor, während er eine kunstvolle Gesangsdarbietung konstruiert, die zu seinen Figuren passt. Der französiche Bass Nicolas Cavallier interpretiert Luther und Crespel, er setzt eine imposante, breite und überwältigende Stimme ein, getragen von einem wohlgehaltenen Timbre. Der französische Tenor Matthieu Justine als Nathanaël, Spalanzani, Capitaine des Sbires verführt mit seiner klaren Diktion und großzügigen Projektion, mir einer leichten Tessitura, aber einem Timbre voller Wärme.

Der französisch-polnische Bariton Matthieu Walendzik interpretiert Herrmann und Schlémil, er bietet eine präzise Darbietung mit ausgewogener Stimme und warmem Timbre in einem kontrollierten lyrischen Register. Marie-Ange Todorovitch wurde an diesem Abend von der französischen Mezzo-Sopranisten Sylvie Brunet-Grupposo in der Rolle der Stimme der Mutter vertreten. Sie verleiht der Mutter in einer kurzen, aber intensiven Darbietung die Brillanz und das Funkeln ihrer Mezzo-Stimme…

Das Ensemble Aedes unter der Leitung des französischen Chordirigenten Mathieu Romano besticht durch die Homogenität seiner Abschnitte und eine präzise Balance zwischen den verschiedenen Stimmlagen. Der Gesang, geschmeidig und stehst ausdrucksstark, gibt die Atmosphäre präzise wieder und passt gleichzeitig zur Musikalität des Ensembles. Ihre Einbindung in das Bühnengeschehen ergänzt das musikalische Werk: Dynamische, präzise, theatralisch und ohne Übertreibung. Der eindrucksvollste Moment kommt im letzten Akt, wenn alle Chorsänger als Hoffmann verkleidet auftreten und so die tragische und universelle Dimension der Figur verstärken. Auch die Raumteilung ist überraschend: Die Sänger positionieren sich hinter dem Publikum und den Gängen und treten dann durch die Seitenränge in den verschiedenen Stockwerken ein. Dieses Eintauchen verwandelt den gesamten Saal in einen Resonanzboden und erweckt den Eindruck, das Publikum beginne selbst zu singen.

Das Orchestre Phiharmonique de Strasbourg unter der Leitung des französischen Dirigenten Pierre Dumoussaud bietet den Solisten und dem Chor eine geschmeidige und ausgewogene Begleitung. Die Klarheit der Linien und die Präzision der Notenpulte verbinden sich mit der idealen Akustik der Opéra Comique, die Nuancen und Kontraste verstärkt, ohne die Stimmen jemals zu übertönen. Dumoussauds aufmerksame Leitung der Sänger hält eine konstante dramatische Spannung aufrecht, ohne die für Offenbach charakteristische Leichtigkeit und Flüssigkeit zu verlieren.

Das Publikum erhebt sich teilweise, um der gesamten Besetzung zuzujubeln und spendet stehende Ovationen. Diese Inszenierung von den Contes d’Hoffmann, die die Saison 2025/26 an der Opéra Comique eröffnet, zeigt ein reiches visuelles Universum und verfügt über eine großartige Gesangsbesetzung, die ein Gesamtspektakel mit viel Treue zum Geist von Offenbachs einzigem „seriösem“ Meisterwerk verbindet. Aber trotz aller Offenbach-Treue sich doch auch entschieden mehr in die skurrile teilweise böse romantische Welt von Hoffmann nähert und verbindet…