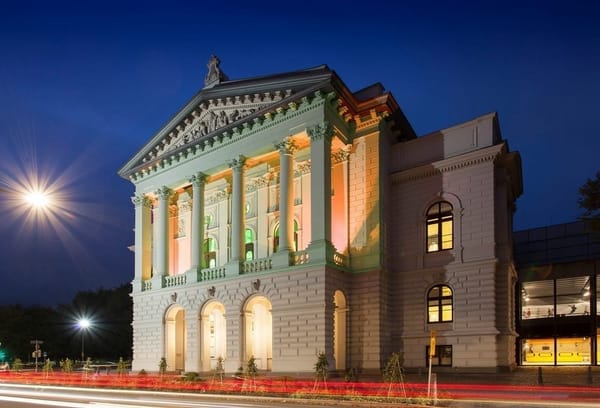

Oldenburg, Oldenburger Staatstheater , LA TRAVIATA - Giuseppe Verdi, IOCO

„Amami, Alfredo, quant´io t´amo!“

(Liebe mich, Alfredo, so wie ich dich liebe!“

Gedanken zur Oldenburger Inszenierung von „La Traviata“

von Thomas Honickel

Wir besuchten die vierte Vorstellung nach der Premiere am 27. September 2025.

REGIE

Schon vor Beginn der Oper weist einen eine Stimme aus dem Off darauf hin, dass man 1. seine Mobiltelefone stumm schalten soll und 2. auf keinen Fall Videoaufnahmen während der Vorstellung herstellen darf. Man unterstreicht dabei, dass besonders in dieser Inszenierung Respekt vor den freizügigen Darstellungen gezollt werden möge. Man ahnt da schon, was folgt!

Es beginnt mit einem zeichenhaften Bild, das für gewisse Anteile einer Inszenierung steht, die sich in besonders derber Weise gegen das Werk (Libretto und Musik) stellen. Regisseur Jan Eßlinger lässt noch während der Ouverture den nackten rückwärtigen Körper Violettas (bzw. ihres Doubles) als mit Spot ausgeleuchteten Mittelpunkt zeigen. Violetta hat soeben einen Freier bedient, der sich gerade wieder bekleidet, während ihr nackter Leib offensichtlich erschöpft von den jüngsten gymnastischen Übungen der Liebesdienerin reglos im aufgewühlten Bett liegt. Als ihr Kunde, nachdem er ihren bloßen Hintern noch beiläufig betätschelt hat, das Separée verlassen hat, zählt sie das Honorar und kleidet sich für das anschließende Fest um, in „Pretty Woman“-Rot und glitzernde Juwelen.

Mag man diese Szene auch angesichts der grundsätzlichen Thematik noch im Ansatz goutieren, so korrespondiert sie doch überhaupt nicht mit dem zerbrechlich-zarten Violetta-Thema (welches ja das Final-Präludium vorausnimmt). Und: Sie macht schon an dieser Stelle aus der Aufsteigerin, die sich durch dieser Art Dienste in die bessere Gesellschaft hochgeschlafen hat, die aber nun ein ganz anderes Leben als anerkannte Person der arrivierten Gesellschaft erreicht hat, eine Hure. Das war, trotz aller gegenteiligen und ausufernden Darstellungen im Programmheft, auch bei der Duplessis und erst recht bei Dumas` Marguerite Gautier schon nicht der Fall. Vertraut man dem Libretto von Piave und vor allem den Regieanweisungen Verdis (und warum sollte man das nicht?), stimmt es erst recht nicht für Violetta Valéry. Das ganze Setting und auch die gesungenen Texte von Solisten und Chor im 1. Akt sprechen eine andere, mindestens nuanciertere Sprache, die Jan Eßlinger nun gänzlich fehldeutet.

Was sich im 1. Akt und noch viel drastischer (um nicht „platter“ zu sagen) nach der Verwandlung im 2. Akt in den Festhallen von Violetta Valéry und im Ballsaal (!) der Flora Bervoix abspielt, überbetont das Laszive, das Aufgeheizte, das rein Körperliche. Und es tut das, ohne etwa sinnlich oder erotisch zu sein; eher ist das exhibitionistische Darstellen von primären und sekundären Geschlechtsteilen, das Darstellen oraler Befriedigung und das freizügige Kopulieren auf der Bühne bis hin zu orgiastischen Kletterpyramiden eine Zumutung fürs Auge und eine Korrumpierung weiter Teile der Musik Verdis, die eine völlig andere Sprache spricht.

Im Flora-Akt entgleitet die swingerclubähnliche Bekleidung des Kollektivs (vor allem bei den älteren Akteuren) in einer Weise, dass man von dieser Groteske abgestoßen wird und peinlich berührt ist. Vermutlich musste man der Intimitätskoordinatorin Magz Barrawasser genügend Material für ihre Aufgabe geben. Jedenfalls werden zahlreiche subtile Aspekte in diesen beiden Akten dadurch ohne Not an den Rand gedrängt, doppelbödig konnotiert oder zu unbedeutenden Nebensträngen der Handlung. Dazu gehört die erste zaghafte Begegnung von Violetta und Alfredo mit dessen Liebesgeständnis, die in dieser überhitzten Atmosphäre an Glaubwürdigkeit verliert; zumal stets vom erotischen Treiben im Kollektiv die (halb)nackten Leiber um sie herum liegen. Wenn dann heftiges Strobo-Licht die Szene zusätzlich aufheizt, ist man mehr genervt als berührt.

Eine Ausnahme ist das menschenleere „E Strano…Ah fors´è“ von Violetta, wo erstmals das Grüblerische, Selbstkritische und Reflexive der Kurtisane hinreichend und dem Werk angemessen dargestellt wird und die Rampe glaubwürdig überspringt. Die Magie dieses Moments gelingt durch den Focus auf die Protagonistin. Das gelingt mit Einschränkung auch noch für das durchaus rückfällige „Sempre libera“ der noch wankelmütigen Violetta. Zuvor schon gab es für Alfredo, der in diesem Akt noch szenisch blass bleibt, statt einer Kamelie eine Sonnenblume. Auch wenn diese deutlich langsamer welkt als die namengebende Blüte der Teepflanze (Alfredo darf sie wiedersehen, wenn die Blüte verwelkt ist – eine visionäre Metapher!), so ist sie doch inszenatorisch sinnbildlich für die Optik des folgenden Aktes auf dem Lande.

Indes: Wo Schatten ist, ist auch Licht! Das gilt auch für die weitere Entwicklung der Inszenierung:

Ein Coup im besten Sinne ist dann die Verwandlung des eher tristen Bunkers in das ländliche Ambiente, das nun ein gemeinsames Leben von Violetta und Alfredo bedeuten kann. Dieses Bild prägt sich ein, wenn die von Sonnenblumen bevölkerte Bühne hell und strahlend den optimalen Kontrapunkt zur miefig-grauen und stickig-engen Bordellatmosphäre aufzeigt. Violettas Wandlung hat eingesetzt. Während zu den letzten Tönen des 1. Aktes die hintere Bühnenwand fast bedrängend auf die Protagonistin zufährt, erkennt man in ihren rechteckigen Reliefteilen eine Kreuzform. Das Ganze hat kurz etwas von einem italienischen Marmorfriedhof mit vertikalen Gräbern. Als dieser sich aber hebt, offenbart sich die ganze Schönheit der Natur; und in ihr nun mit blauem Sommerkleidchen und offenen Haaren das Landmädchen Violetta.

Der 2. Akt ist nicht nur mit seinem äußeren Bild, sondern auch mit seiner völlig überzeugenden Personenführung einer der inszenatorischen Glücksmomente. Hier treffen die widerstrebendsten Situationen, Gefühle, Brechungen, Verwirrungen und Geheimnisse aufeinander. Das Trio Violetta, Alfredo und vor allem Germont sind in den wechselnden Kombinationen ein nachgerade ideales und brillantes Ensemble.

Alfredo kommt an die Grenze seine finanziellen Möglichkeiten, um das gemeinsame Leben zu finanzieren. Dann taucht auch noch sein Vater auf. In seiner Abwesenheit redet dieser Violetta ins Gewissen, die gesellschaftlichen Möglichkeiten von Alfredos Schwester nicht durch ihre in seinen Augen unpassende Liaison mit dem Bruder zu gefährden. Das Duett Violetta/Germont „Pura siccome un angelo“ und vor allem „Dite alla giovine“ sind wunderbar berührend und von größtmöglicher emotionaler Tiefe. Die Wandlung beider Menschen wird deutlich, wenn Violetta erkennt, dass sie dem Glück von Alfredos Schwester nicht im Weg stehen darf, und Germont wahrnimmt, mit welch menschlicher Größe er es bei Violetta zu tun hat. Auch wenn diese grundsätzliche Ausgangssituation heute wie aus der Zeit gefallen wirkt, so kann man sich doch ähnliche Dilemmata auch heute denken, die eigene revidierbare Entscheidungen notwendig machen.

Der Schmerz wiegt also doppelt, als Germont Violetta verlässt. Und er wiegt nochmals gravierend, als nun auch noch Stillschweigen über dieses Arrangement und falsche Konstrukte hergestellt werden, um Alfredo ein glaubwürdiges Ende der Beziehung vorzuspiegeln. Violetta sitzt gleich mehrfach in der Falle: Verlust und Schuld lasten auf ihr. Das Feld über den Sonnenblumen dunkelt bedeutsam ein. Der Abschiedsbrief, der nun vonnöten ist (mit phantastischem Klarinettensolo von Antonia Lorenz-Birk flankiert), schreibt sich schwer.

Aber auch Alfredo hat einiges zu ertragen: Zunächst das beschwörend-innige „Amami Alfredo“ und danach Violettas Abgang, den er nur für einen auf Zeit hält; dann das fallbeilähnliche Bekenntnis seines Vaters „Di Provenza il mar“, der ihm das Ende seiner Zeit mit Violetta bezeugt, allerdings immer noch mit den verabredeten falschen Vorzeichen. Hier sind in den kammerspielartigen Szenen die dichtesten Augenblicke und die ins Mark gehenden Momente dieses Aktes. Am Ende haben die (falschen) Offenbarungen Alfredo umgepolt vom schmerzlich Verlassenen zum rachesüchtigen Mann, dem es nur noch daran liegt, Violetta in ihrer neuen alten Welt zu stellen. Germont schwant, was nun durch die Impulsivität Alfredos geschehen kann.

Vielleicht auch dies ein Grund, warum gerade er den Salon von Flora aufsucht. Denn dort wütet und rast der verlassene und sich hintergangen fühlende Alfredo, indem er sich wie außer sich benimmt. Er demütigt die sich zurückhaltend und aufopfernd gebende Violetta, die alle Entgleisungen des Geliebten aushält mit dem Wissen um den Hintergrund des Agreements mit Germont. Beider Entwicklungen in diesem aktuellen Sündenpfuhl, über dessen Erscheinen und Ausstattung oben bereits berichtet wurde, gelingen der Regie nachdrücklich. Der berührendste Moment indes gehört dem unerwartet eintretenden Germont, der als Vater dem Sohn wie einem ungezogenen Kind entgegenschleudert: „No piu Alfredo trovar non so!“ (Ich sehe nichts mehr von meinem Alfredo). Das folgende Oktett mit Chor, das dient der Läuterung und dem Erkenntnisgewinn gleichermaßen und ist als Finale des Flora-Aktes von stupender Wirkung und dramatischer Kraft.

Im sich anschließenden Violetta-Motiv, das den 3. Akt einläutet, bringt die Regie eine wunderbare Verwandlung. Im Freeze des Tutti werden alle durch gelbliches Licht zu Wachsfiguren, aus denen sich das (immer noch ins blaue Sommerkleid gehüllte) Mädchen herausschält und auf die Vorbühne begibt. Die schwarze Gaze fällt in eine Welt der Isolation, Einsamkeit und völlige Perspektivlosigkeit. Nur die ins düstere Schwarz gekleideten Gestalten von Dienerin und Doktor sitzen am Rand. Im Lichtkegel macht sich Violetta bereit, ihren letzten Gang zu gehen.

Kurz hört man noch ein karnevalistisches Bacchanal, das üblicherweise hinter der Bühne erklingt. Hier dient es dazu, Violetta kurz unsichtbar zu machen, um sie erneut ins rote Kleid des Anfangs zu verfrachten; dieses allerdings nun überdeutlich beschmutzt. Wir nehmen den Hinweis auf. Vor allem aber trauern wir in dem hingebungsvoll gespielten Todesmoment mit der Protagonistin.

Ein letzter wirkungsvoller und fürs Empfinden maßgeblicher Regiestreich am Ende der Oper:

Violetta träumt sich ihre Todesstunde zurecht, indem ihr Geliebter Alfredo samt Familie der Schwester sowie dem mehr als geläuterten Germont am Sterbebett erscheinen. Ein Alter Ego mimt sie dort, in Wahrheit stirbt sie am Bühnenrand alleine und ohne Trost. In der Vision nimmt Germont sie als Tochter an („O stringervi qual figlia“). Noch bezwingender aber das bedeutsam-bekannte Abschiedsduett der Liebenden ohne Zukunft „Parigi, o cara“.

In die finalen Momente, in denen Violetta noch einmal ihren ganzen Edelmut zeigt, mischen sich eher erste Anzeichen von Erleichterung, dass dieses Leben nun ein Ende findet. Diesen Blick in den Himmel der Erlösung komponiert Verdi dann auch in den letzten 20 Takten von Violetta als plötzlichen Verlust von Schmerz und überraschend sich aufbäumendem Leben. Violetta stirbt mit den Worten „Ma io ritorno a viver, oh Gioja!“ (Freude, ich werde ins Leben zurückkehren!)

Dieser Akt und der mitreißende Visionsschluss entschädigen für allerhand wenig Erfreuliches in den Salon-Akten. Unterm Strich bleibt, dass es auf allen Seiten Opfer zu beklagen gibt. Aber das mit teilweise opulenten oder intimen Bildern, die im Gedächtnis haften bleiben. Vor allem aber mit einer solistischen Besetzung, die bis an den Rand ihrer Kräfte ihre Rollen leben.

BÜHNE, AUSSTATTUNG, KOSTÜME

Für die genannten kreativen Arbeiten zeichnen Sonja Füsti (Bühne) und Benita Roth (Kostüme) verantwortlich. Das Lichtdesign liegt in Händen von Steff Flächsenhaar.

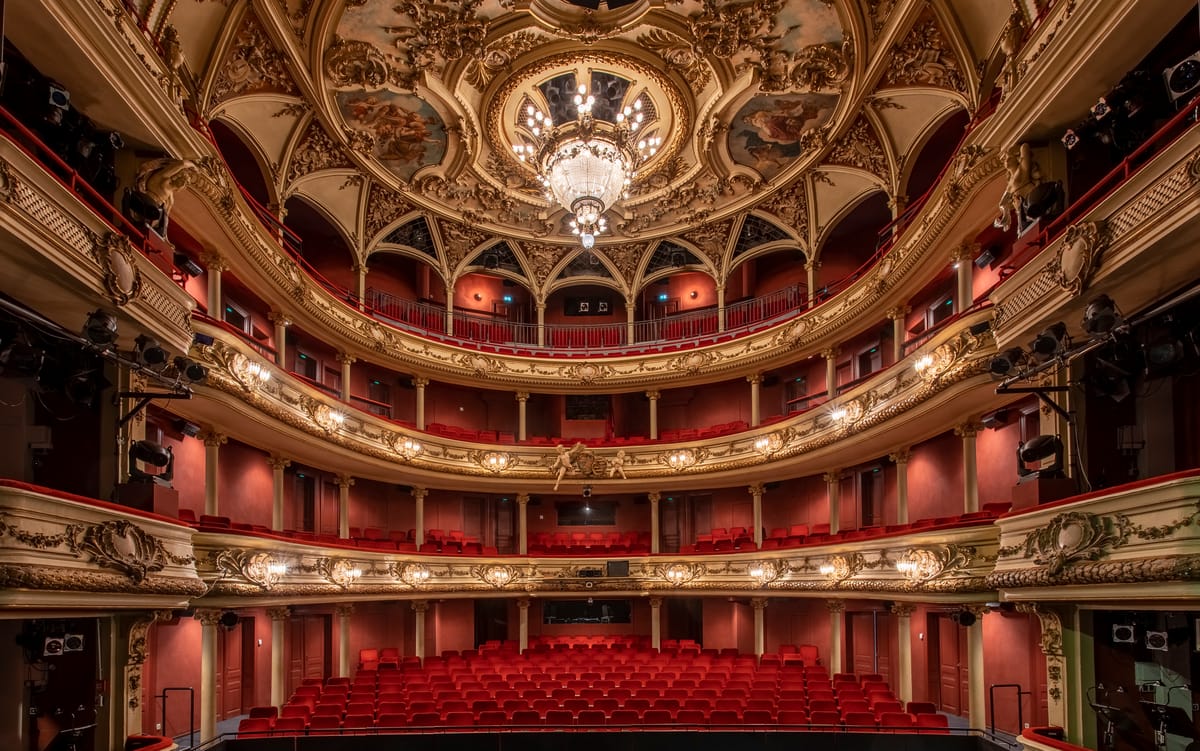

An eine lange nicht mehr renovierte Bahnhofshalle aus Gründerzeiten mit Neonröhren erinnert das Ambiente der beiden Ball(!)akte. Man mag darin lesen, wie verkommen all das ist, was sich dort an Oberflächlichem und Frauenverachtendem abspielt. Wenn die Beleuchtung allerdings mit isolierten Lichtsituationen die Blicke des Betrachters auf einzelne Personen lenkt, ist das ein wohltuender und gewinnbringender Impuls für die Handlung. Im Flora-Akt geschieht das hingegen viel zu selten. Überdies muss man leider vermerken, dass die Beleuchter, welche die Spots führten, in der von uns besuchten Vorstellung deutlich und mehrfach zu ungenau arbeiteten. Da sollte nachgearbeitet werden.

Über die Herrlichkeit des 2. Aktes haben wir bereits gesprochen. Die Unsäglichkeiten der Salon-Akte kamen ebenfalls schon zur Sprache. Ein besonderes Lob für die Lichtregie, die mit den genannten Einschränkungen ihren besonderen Teil am Gelingen beiträgt. Die Kostüme sind diskussionswürdig, was die Ausstattung des Chores betrifft. Das Rot der Violetta, das sich ins Blau wandelt, wenn sie ihr neues Leben auf dem Lande beginnen möchte, der grüne Anzug (komplementäre Farbe zu Rot) von Alfredo, der gedeckte braune Anzug von Germont; all das sind Elemente, die helfen, die Personen im Gewühl und in ihrer inneren Bestimmtheit für sich zu entdecken. Die zahlreichen Sonnenbrillen, über deren Funktion man gerade im Flora-Akt trefflich diskutieren kann, spielen eine nicht geringe Rolle beim Outfit der Inszenierung, (dem Brillengroßhandel Fielmann sei Dank!).

SOLISTEN

Zum Erfolg der Produktion gehört das Terzett Violetta, Alfredo und Germont. Und man mag angesichts der enormen physischen und psychischen Leistungen keinen der drei weniger stark nennen.

Und doch ist die Oper, die ja einst und lange Zeit „Violetta“ hieß, um den verfänglichen Namen „La Traviata“ nicht nennen zu müssen, vor allem eine Oper, die sich um ebendiese Figur rankt.

Wir hörten Laura Pisani, eine optisch und stimmlich absolute Idealbesetzung!

Makellos in allen Registern, von einer satten und tragfähigen Tiefe über eine farbenreiche und facettenreiche Mittellage bis zu einer stets sauberen, überaus kräftigen und höhensicheren Top-Lage, die mehr als einmal ihre d3s nur so herauswirft, als sei es nichts. Ihre Koloraturen makellos, aber nie mechanisch, ihr lyrischer Ton von Wärme und Innigkeit, ihre Dramatik nie forciert. Sie besitzt die seltene Fähigkeit, sowohl als Solistin (3. Akt) als auch im Ensemble (2. Akt) trefflichst zu glänzen und kollegial zu agieren. Sie lässt den Partnern Raum und atmet mithörend. Sie singt im Liegen, im Knien und im Sitzen; stets mit größter Intensität und mit erstaunlich wenig Kontakt zum Dirigenten (was übrigens für alle Solisten gilt). Ihr sotto voce ist tragfähig und ihr Forte kann sich weit über die orchestralen und vokalen Massen souverän erheben.

Ihre ariosen Momente reihen sich wie Perlen auf einer Kette, vom ersten „È strano“ bis zum finalen „Parigi, o cara“. Ihre größten Momente hat sie, wenn sie bühnenwirksam und mit Ruhe die Szene alleine beherrschen kann. Von mädchenhaftem Charme über laszive Attitüde bis zur schwindsüchtig sich dem Todeskampf gebenden Darstellerin reicht die Palette ihrer Violetta. Brava! Bravi!

Ihr zur Seite steht mit Jason Kim als Alfredo der hauseigene Tenor, dessen Stimme immer noch weiter zu wachsen scheint. Sein Lyrismus und seine ersten Anleihen im Heldentenorfach zeichnen die Breite seiner Handlungsmöglichkeiten nach. Die werden in den verschiedenen Aggregatzuständen des Alfredo auch dringend benötigt. Auch bei ihm verzeichnet man eine Fülle an Farben und Stimmungen, dazu eine hohe Genauigkeit in Rhythmus und Intonation vor allem in den zahlreichen Kadenzen mit Violetta. Lupenrein kommen diese daher. Seine Legatokultur ist Singen auf höchstem Niveau.

Aber auch die eruptiven Ausbrüche des mal wütenden, mal hasserfüllten, mal düpierten Alfredo sind Markenzeichen seiner Deutung. Er leidet, er klagt, er verzweifelt. Vom unauffälligen Kavalier im 1. Akt mausert er sich im 2. Akt zur stimmlichen Erscheinung, die im Finale zu Hochform aufläuft. Das ist umso bemerkenswerter, als er mehr als einmal im Gegensatz zu Violetta von der Bühnenmitte oder gar vom Hintergrund (oder im Off) zu singen hat, was im Oldenburger Haus stets mit Einbußen verbunden sein kann.

Sein immer noch fast jugendliches Erscheinen qualifiziert ihn für manch andere Rolle im italienischen Fach. Von Belcanto bis Verismo darf man gespannt sein, was wir auch von ihm noch hören werden. Bravi!

Eine Tiefenüberraschung ist der Germont des Eddie Wade, der mit einem warmen und gleichermaßen aufwühlenden Grundton den Vater von Alfredo gibt. Der zweite Akt ist eine „tour de force“ für ihn, der als einziger in Bass- und Mittellage zu singen hat. Ob im Duett mit Violetta oder seinem Sohn Alfredo: Er findet die richtige Balance, das optimale Maß an Geschmeidigkeit oder Nachdruck. Die Stimmungen und Stimmungslagen im 2. Akt bedürfen ganz wechselnder Einstellungen für die Stimme, die Wade grandios einlöst. Der fordernde Ton, die mitfühlende Geste, die väterliche Überzeugungskraft: All das steht ihm mit satter Tiefe, gut abgetönter Mittellage und sicherer Höhe zu Gebot. Sein Spiel ist unaufdringlich, kein Schritt zu viel, ruhige Bewegungen trotz innerster hitziger Emotion.

Ihm gelingt, was man selten erlebt: Dass man die Wandlung einer Person in allen Facetten ihres Gesangs durchleben kann. Man hört ihn, wie er sich den Respekt für Violettas Handeln abringt, man spürt, wie er leidet, den Sohn im Ungewissen lassen zu müssen, um das Schicksal der Familie nicht zu gefährden, man zieht den Hut vor dem Geläuterten, der am Ende in der Traumvision Violetta auf dem Sterbebett die Vaterschaft andient. Eine große stimmliche wie szenische Leistung. Famos!

In kleineren Rollen erlebt man Dorothee Bienert (Flora), Friederike Hansmeier (Annina), Seumas Begg (Gastone), Arthur Bruce (Baron Douphol) und Seungweon Lee (Dottore). Das Double von Violetta Selma Goebel spielt ihr Alter Ego punktgenau und mit viel Einsatz.

Der üppig eingesetzte Opernchor des Oldenburgischen Staatstheaters (Einstudierung: Thomas Bönisch) ist klanggewaltig und spielt die Ideen der Regie umfänglich mit. Leider neigt das große Ensemble teilweise zu Schwankungen im Tempo: Mal wird geschleppt, dann wieder getrieben.

ORCHESTER und DIRIGENT

Ein Ereignis ist der junge Dirigent Carlo Goldstein, der das gesamte Werk auswendig dirigiert. Unter seiner ruhig-bedächtigen und gleichermaßen energisch-fordernden Leitung erklang das Werk und mit ihm das Oldenburgische Staatsorchester bei einem Opus, das größte Differenzierung benötigt, wie aus einem Guss. Die zarten Passagen, die innigen, wohl ausgehörten Momente, die plastischen Rhythmen und die dramatischen Steigerungen hatten stets einen handelnden Zugriff. Das Dirigieren ohne Partitur hatte den immensen Vorteil, dass Goldstein in selten zu erlebender Weise bei den Protagonisten weilen konnte. Jeder kleinste Fingerzeig gerade in den agogisch heiklen Passagen oder in den individuell gestalteten Kadenzen der Sänger wurde von ihm unauffällig und subtil begleitet.

Dabei konnte er sich auf ein Team im Graben verlassen, das sich als im besten Wortsinn begleitendes Ensemble verstand. Wenige großartige Soli (Konzertmeister, Oboe, Klarinette) ragten aus einer ansonsten äußerst homogenen Orchesterleistung heraus. Am bestechendsten kamen Goldstein und das Oldenburgische Staatsorchester daher, wenn plötzliche Tempowechsel anstanden. Da klapperte nicht nur nichts, vielmehr kamen die Entwicklungen so homogen, dass man die Leidenschaften auf der Bühne adäquat flankiert hörte.

Goldstein verlangt dem Orchester Präzision und fesselnde Intensität in Rhythmus und Tempo ab, wie er umgekehrt ein weites Maß an Agogik in den freien Passagen der Partitur einfordert. Über Fragen ausgewogener Balance, ein in vergangenen Spielzeiten häufig zu beklagendes Defizit, ist er erhaben. Nicht ein einziges Mal dröhnt es von unten über Gebühr, niemals wird die Sängerschar überdeckt. Exemplarisch!

Ein besonderes Erlebnis mag beispielhaft die Dichte des Erlebten schildern: Im finalen „Prendi, quest´è l´immagine de miei“ hört man das Kondukt ihrer Grablegung bereits im Blech. Ein wenig schwingt hier in Rhythmus und Farbe „Siegfrieds Tod“ aus Wagners „Götterdämmerung“ mit. Mit welcher Subtilität und fast möchte man sagen Zärtlichkeit die Blechbläser diesen Trauerzug in ihr nahendes Ende spielen, lässt aufhorchen, nimmt unmittelbar ein, erschüttert nachdrücklich. Selten war die Blechgruppe derart samtig zu vernehmen; dazu die klagenden Stimmen von Alfredo und Germont. Ein Erlebnis!

FAZIT:

Dumas` Schauspiel ist längst vergangene Geschichte. Ein Rührstück mit Milieustudien, das aus seiner Zeit zu lesen ist, in ihr verankert ist. Ganz anders „La Traviata“, die bis heute das Zugpferd vieler Spielpläne geblieben ist, weil die größere schöpferische Kraft aus ihr spricht, weil die Musik Zwischentöne zu finden imstande ist, die dem Worte alleine nicht zu Gebote stehen. Ähnlich wie Beaumarchais „Figaro“, der ja auch heute im Werk Mozarts überleben durfte.

Oldenburg bietet zunächst viel nacktes Fleisch und deutlich viel zu direkte und anhaltende, erotische Bilder, die von Wesentlichem und Eigentlichem ablenken. Man muss nicht prüde sein, um solche andauernden Lustszenen auf Dauer als ermüdend und platt zu empfinden. Glückvollerweise findet der Regisseur im Laufe der Oper zu einer Handschrift, die sich angenehm und adäquat den Seelenlagen der Beteiligten widmet.

Stimmlich und aus dem Orchestergraben gibt es ein Fest für die Ohren. Allen voran ist Laura Pisani eine in allen Belangen überzeugende Violetta. An ihrer Seite ein stimmgewaltiger und hochengagierter Alfredo durch Jason Kim und ein nuanciert spielender und singender Germont durch Eddie Wade. Ein Ereignis ist aber Dirigent Carlo Goldstein, der einen exemplarischen Verdi bietet. Oldenburg sucht gerade einen neuen GMD; ein Kandidat (von zweien) ist bereits abgesprungen. Wäre hier nicht ein Kandidat nach Maß?

Zu Werk und Hintergrund lesen Sie gerne auch unseren Vorbericht.