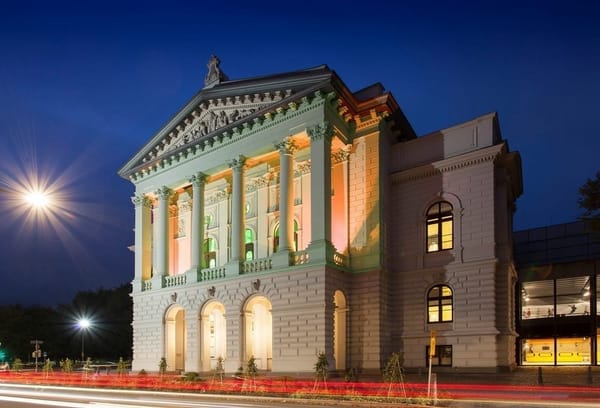

Oldenburg, Oldenburgisches Staatstheater, WERTHER - Massenet, IOCO

„Va! Laisse couler mes larmes!“

Rezension zu Massenets „Werther“ am Oldenburgischen Staatstheater

Besuch der zweiten Vorstellung am 15. November 2025

von Thomas Honickel

Avant propos

Wie im Vorbericht bereits angedeutet vermag man kaum die Leistungen von Regie, Bühne, Kostümen und Beleuchtung in der Oldenburger Inszenierung voneinander zu trennen. Zu stark greifen die kreativen Elemente dieser Teams ineinander, bedingen sich, unterstreichen sich, bilden ein Ganzes. Ein Ganzes, wie man es sich öfter wünschte und wie es sich hier in selten erlebter Einigkeit, Homogenität und Durchlässigkeit dem Betrachter darbot.

Wer tiefer in die mannigfaltigen Randthematiken von Werther eintauchen möchte, dem sei unser Vorbericht deshalb wärmstens empfohlen:

La Scène

Abseits jeden möglicherweise erwarteten Romantikkitsches in Form von winterlich-weihnachtlicher Kulisse oder zeittypischer Kleidung wählt das Team um Kai Anne Schuhmacher eine gänzlich schwarze Guckkastenbühne, die allerdings mit mannigfaltigen Überraschungen aufwartet. Für die extrem spannende und im Verlauf zunehmend spannender werdende Bühnensituation zeichnet Dominique Wiesbauer verantwortlich. Neben einer Fülle an verschiebbaren Seitenöffnungen, die durch neonumrahmte Türen markiert werden, gibt es eine abschließende Operafolie, die sich teilweise öffnet, um mit gut dosierten Videogemälden, die in „Echtzeit“ entstehen, illustriert zu werden. Kernpunkt des Bühnenbildes ist jedoch ein Plafond, der mit einigen Möglichkeiten aufwartet. Er lässt sich durch Züge an verschiedenen Stellen in alle möglichen Winkelsituationen fahren, schafft so klaustrophobische Enge sowie weit sich öffnende Zonen; und durch geschickte Lichtregie, wofür die plexiglasartige Beschichtung ursächlich ist, treffen Reflexionen der Galeriebeleuchtung mitten ins Publikum und nehmen uns mit hinein ins Geschehen. Darüber hinaus ist die Beschichtung geeignet, bei bestimmten Winkelstellungen das Bühnenleben zu spiegeln. Großes „Kino“!

Insofern gebührt der Lichtregie (Steff Flächsenhaar) mit einer gefühlten Hundertschaft an Einstellungen und Stimmungen ein ganz besonderes Lob. Hier wird deutlich, welch immense Bedeutung die Beleuchtung gerade in solchen aufs Minimum reduzierten Szenerien innehat. Beeindruckend!

Und mit einem weiteren überraschenden Element wartet der Plafond auf: Eine gut drei Meter große kreisrunde Öffnung, die ebenfalls abgesenkt werden kann und Platz und Belastbarkeit für die beiden Protagonisten bietet. Da entschweben die Träumenden in eine andere Welt, lässt das freie Loch Sicht auf einen fernen Traumplaneten (vermutlich der Mond), rieselt beständig blutroter Schnee auf die Agierenden. Neonumrandet werden diese Bühnenelemente zum beengten Ort für all die Mono- und Dialoge von Charlotte und Werther, die ihnen und uns die Ausweglosigkeit all ihrer Lebenspläne vor Augen führen. Am Ende fallen alle diese räumlich begrenzenden Elemente. Werther entschwindet als Geist im Dunkel, Charlotte durch eben eine solche Öffnung auch. Wohin? Wer weiß?...

Interessant übrigens die Duplizität der Situationen: Sowohl Gounod als auch Massenet entschieden sich bei ihren Goethe-Opern zunächst für den Namen der weiblichen Hauptperson. Gounods Faust sollte zunächst Marguerite lauten, Massenet hielt zunächst Charlotte für den geeigneten Titel seines später dann Werther getauften Opus…

Les Costumes

Mit den Kostümen aus dem kreativen Geist von Valerie Hirschmann, die in der vorherrschenden Tristesse von schwarz, grau und nur selten weiß extrem poppig daherkommen, fremdelt man zunächst. Mit zunehmender Spieldauer indes kann man den individuell gewandeten Figuren durchaus etwas abgewinnen. In den letzten Akten spielt diese grelle Farbgebung, die das Auge einst zu Beginn zu belasten schien, nahezu keine Rolle mehr; zumal sich die zunächst als pinkes Barbie-Püppchen ausstaffierte Charlotte und der als kanarienvogelgelb gewandete Werther am Ende in ihrem Äußeren, das zwischenzeitlich durch den inneren und äußeren Sturm der Ereignisse auf ein beschmutztes Weiß reduziert ist, durchaus ähneln. Der „rote Schnee“ und die Blutspuren des Selbstmordschusses verschmelzen im Finale.

Mise en Scène

In diesem Setting findet nun Massenets Werther in der Handschrift von Kai Anna Schuhmacher statt. Der Oper schreibt sie ganz frei eine neue Bedeutung den beiden (von Massenet hinzuerfundenen) Charaktere Schmidt und Johann, Freunde von Charlottes Vater, ein. Sie werden, ausstaffiert als silbergekleidete Wesen undefinierbaren Geschlechts, zu Götterdämmerungs-Nornen dieser Geschichte, ähnlich den dem Schicksal in die Fäden greifenden Macbeth-Hexen, allerdings mit kleinen Engelsflügeln. Aber ihr Ansinnen ist jenes einer platten Wette um die Frage, welcher der beiden Männer denn nun das Herz von Charlotte gewinnen wird, was die vom Orchester traumhaft gespielte Ouvertüre nicht gering belastet. Das clowneske und teils nervende Erscheinen der beiden Gestalten mag man im ersten Akt noch goutieren. In den Folgeakten, wo sie dann auch in intimsten Momenten der Szene ihr Possenspiel reißen, ist man mindestens nachhaltig irritiert und auf jeden Fall abgelenkt vom Eigentlichen.

Dazu kommt, dass Schuhmacher dem Kinderchor, der nach knapp 15 Minuten seine partiturgemäßen Pflichten erfüllt hat, weitere üppige szenische Aufgaben zukommen lässt. Zunehmend verschwinden deren bunte Kostüme und sie werden allesamt ebenfalls zu silbernen „Engelein“, die dann die Szene zusätzlich bevölkern. Eine Deutung als „14 Nothelfer“ wie in Humperdincks Hänsel und Gretel stellt sich allerdings nicht ein; wäre auch abseitig. Im Wettkampf der beiden Juxgestalten Schmidt und Johann zählt der Triumph über den Sieg in der Sache. Dass dieser sich am Ende für keinen der beiden einstellt: Geschenkt!

Le premier acte

Wenn man diese Meta-Ebene von Prolog und seinen inszenatorischen Folgen außer Acht lässt, hat die Deutung durch Schuhmacher viel Einnehmendes. Sie zeigt im 1. Akt die Fremdbestimmtheit von Charlotte, die ihre achtköpfige Geschwisterschar mit Fastfood ruhigstellt und dem trunksüchtigen Vater („Vivat! Bacchus!“) den Alkohol zu entwenden sucht. Die sterbende Mutter hat Charlotte das Versprechen abgenötigt, eine „solide“ Verbindung mit dem etwas steifen, bürgerlichen, gradlinigen aber durchaus gewinnenden Albert einzugehen; ein Albert, den Arthur Bruce mit Jovialität und Freundlichkeit, auch einer gewissen Naivität prächtig spielt.

In diese ohnedies prekäre Hartz-4 Situation fällt nun der schwärmerisch-träumerische Werther, der im Gegensatz zum Realisten Albert den Blick gen Himmel oder in sein Poesiebuch lenkt. Das muntere Getümmel der „Noel“-Szene wird zusätzlich aufgeheizt durch die „dei ex machina“ Schmidt und Johann, die ihre Thesen über den Ausgang des Geschehens als projizierte Schriftzüge an die Theaterwände malen. Als man die Kinderschar nach etwa 15 Minuten ins Bett schickt, beruhigt sich die Szene. Das Paar wider Willen und wider die Konvention kommt sich erstmals näher; und Werther weiß die junge Frau in ihren Sehnsüchten und Wünschen treffsicher zu erreichen. Gemeinsam erklimmen sie wie Teenager den runden „Aufzug“ und schwärmen gemeinsam von anderen, besseren Welten. Eine Szene von großer Strahlkraft, wenn Werther im Angesicht des oberhalb projizierten Mondes seinen Natur-Hymnus „L´extase langoureuse!“ intoniert und Charlotte in diesen Sehnsuchtsstrudel mitzieht. Doch der Traum zerstiebt wie eine Flocke im Wind. Der folgende Umbau, der nahtlos wieder in die klaustrophobische Enge der bürgerlichen Welt zurückführt, ist von beeindruckender Wirkung und technischer Meisterschaft beim Verein der beteiligten Gewerke. Da staunt man gewaltig!

Le deuxième acte

Der sonntägliche Plausch, Spaziergang und die Begegnung der Gemeinde nach dem Kirchgang ähnelt bei Schuhmann und ihrem Team mehr einem Kindergeburtstag oder der Atmosphäre einer Karnevalsfeier, zumal die beiden Clowns Schmidt und Johann immer wieder die Szene an sich reißen; ein wenig wie die Narren bei Shakespeare von Puck im Sommernachtstraum bis zum Türöffner bei Macbeth oder dem Gefängniswärter Frosch in der Fledermaus.

Wenn dann der spannungsvolle und durchaus glaubwürdige Erzählbogen wieder aufgenommen wird, erklingt von makelloser Diktion und von innerer, bitterer Zerrissenheit Werthers verzweifelter Aufschrei „Un autre est son époux!“ (Ein anderer ist ihr Gatte!). Dazu malt die Inszenierung (beeindruckend realisiert) das geliebte Antlitz von Charlotte an die rückwärtige Projektionswand und visualisiert damit Werthers Fantasie.

Albert begreift schnell, dass sich zwischen Charlotte und Werther etwas anbahnt, das für keinen der drei gesund sein wird. Seine Reaktion ist, ganz der Realität und dem Pragmatismus verpflichtet, auf Dialog und Verständnis ausgerichtet. Die hier schon angedeutete Hochzeit mit Schleier, weißem Jackett und Zeremonie fordert Werthers letzte Kraftreserven, überfordert ihn am Ende, sodass Charlotte endlich im Angesicht des sie umgebenden Dilemmas und der Bedrängung durch Werther diesen bittet, sie und ihre Familie bis Weihnachten zu meiden. In all diesen handlungstreibenden und im Moment verharrenden Augenblicken der Oper schwankt Massenet beständig zwischen Rezitativischem, das er mit schillerndem Parlando über ebenso irisierenden Klängen schildert, und ariosen Momenten, die einen tieferen, andauernderen Blick in die Seelenlage der Beteiligten ermöglichen.

In all diesen dramatisch immer wieder zugespitzten Szenen ist Charlottes jüngere Schwester Sophie der helle, strahlende, kindliche Gegenpol, der Werther umgarnend für abendlichen Tanz und festlichen Ball begeistern will, später dann im dritten Akt der großen Schwester liebevoll zur Seite steht. Die Figur, die sich auch in der Tessitura überaus deutlich von allen übrigen Partien abhebt, ist eine Art Bindeglied zu allen Beteiligten. Sie ist allen zugetan, mit allen auf irgendeine Weise verbunden; sie lichtet das Geschehen, begleitet die Dramen und setzt ein wenig Humor und Schelmenhaftigkeit, Naivität und Lebensfreude in die so freudlose und schicksalsschwer beladene Szenerie.

Immer wieder erklingen grabesschwere Andeutungen im sanft und mahnend gespielten Blech von Posaunen und Tuba. Flankiert von Englischhorn und Klarinette, von Harfe und Solo-Streichern zeichnet Massenet Vision und Unheil, Fluchtpunkt und Unausweichlichkeit. Einen kleinen Augenblick lang blicken (in einer erneut beeindruckenden Verwandlung) die Liebenden wider Willen auf den Planeten einer fiktiven Hoffnung: „Unser Mond!“ Dann reißen die clownesken Schicksalswesen die beiden auseinander. „À la Noel!“ (Bis Weihnachten). Hier auch klingt in Wort, Musik und Szene erstmals die Selbsttötungsabsicht an, indem Werther sich eine Hand an die Schläfe hält. Er, der bislang eher im markant Lyrischen beheimatet war, fährt erstmals ins Dramatische hoch: Er fleht zum Himmel. Vergebens, nur die Flucht hilft.

Man fiebert mit dieser gebrochenen Seele angesichts des Dilemmas. Man genießt die traumwandlerische Sicherheit in den szenischen Abläufen, den technischen Verwandlungen und der grandiosen Musik. Noch vor dem Einsetzen des Pausenapplauses allüberall zustimmendes Raunen und angerührte Gesichter.

Le troisième acte

Der Dauerniederschlag von Regen und Schnee, der symbolisch auch für die Tränen aller Beteiligten steht, hat sich in der Aktpause zu einem nicht unbeträchtlichen Haufen geweitet, der an eine Art roten, beschmutzten Schnee erinnert. Man darf hier auch an symbolistische Deutungen denken, die den Schnee als etwas betrachten, das die Wirklichkeit zudeckt, sodass diese den Augen verborgen ist. Vielleicht auch als Sinnbild für (menschliche) Kälte und die Abwesenheit zwischenmenschlicher Wärme.

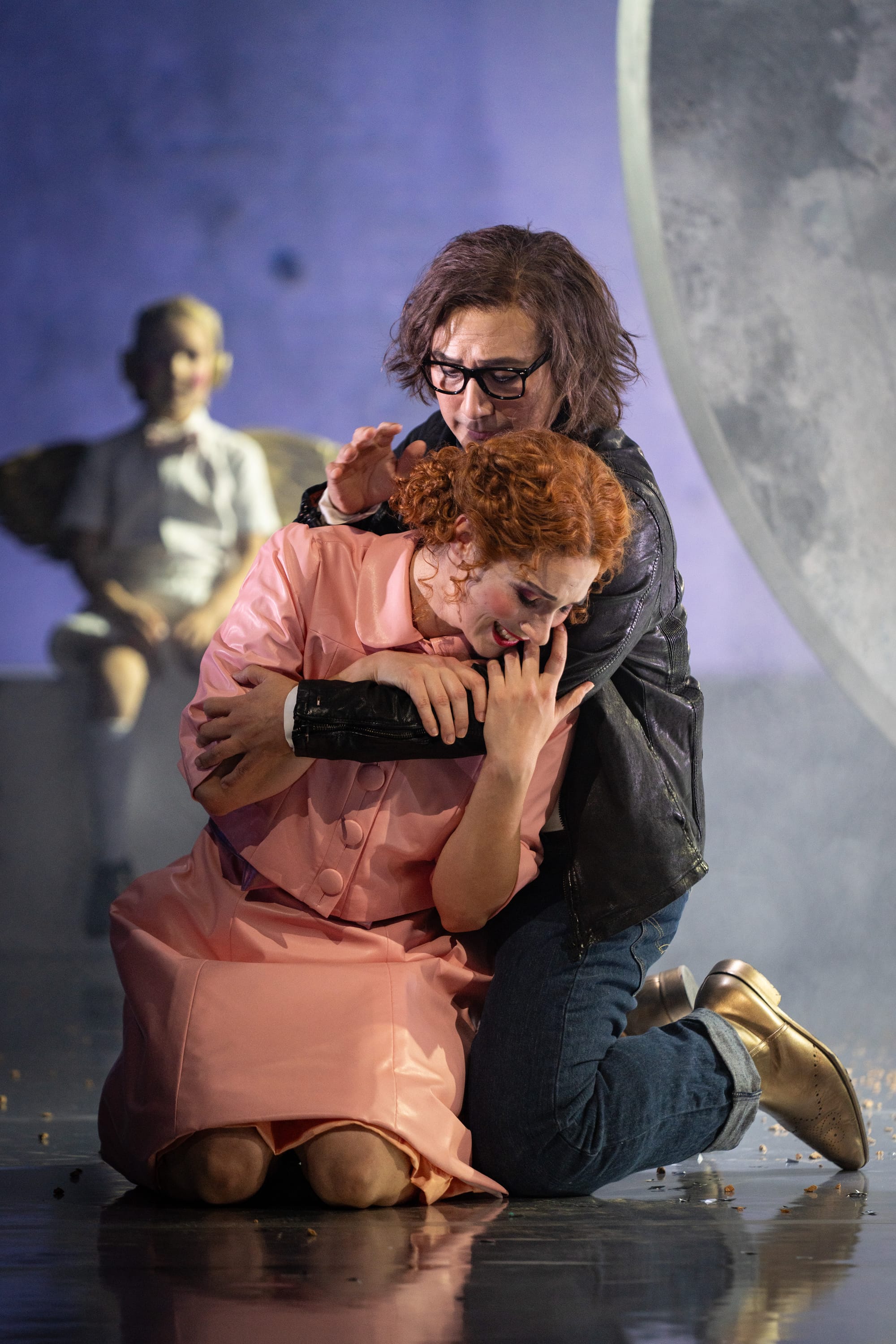

In diesem seherisch blutgetönten Schnee wälzt sich zerknirscht und selbstkritisch Charlotte (jetzt weiß gekleidet) und liest wieder und wieder die Liebesbriefe von Werther. Die Regisseurin verlangt ihren Protagonisten einiges ab beim Waten in den rotgefärbten Substanzen und in allen denkbaren Positionen. In ihren beiden zentralen Arien, die wir später eingehend untersuchen, rührt Charlotte bis ins Mark. Es ist ihr Akt!

Da leidet man an ihrem Schicksal, zwischen zwei Bestimmungen zu stehen, nicht dem Herzen folgen zu können, unbedingt. Am hochdepressiven Gestus der Musik, die von Ferne an Puccinis „Et lucevan le stelle“ aus Tosca gemahnt, ändert auch der Durschluss nichts. Und auch die tröstend gemeinte Überreichung eines bunten Weihnachtspullovers vermag Charlotte nicht zu erreichen in ihrem Kummer.

„C´est moi!“ Werther kehrt zurück, und Charlotte und er nähern sich abermals an. In einem erneut schwärmerischen Ton unter den Klängen des schottischen Harfners erklingt das berühmteste Stück Werthers „Pourquoi me reveiller?“ (Warum, o Frühlingshauch, erweckst du mich?).

Doch Charlotte gelingt der Sprung über die Konvention, der Weg aus den Erwartungen anderer an sie nicht. Werthers Drängen, Bitten, seine Liebesschwüre, all das hilft nicht. Das „Adieu!“ überwiegt, sie flieht seine Gegenwart. Dunkelheit. Tiefste Dunkelheit und dichter Nebel. Nach harten, scharfen Rhythmen im Tutti folgen mystisch verzerrt klingende Hörner, die uns verheißen, was wir ahnten: Sein Urteil ist gefallen! Vorhang.

Das folgende Intermezzo des Orchesters ist eines der schönsten des Werkes und weit darüber hinaus. Es schwankt zwischen der Poesie der Heiligabendnacht, der tiefen Verzweiflung Werthers und den sorgenvollen Gedanken Charlottes über das Schicksal des platonisch Geliebten. Albert findet im Kreise der Familiengemeinschaft die Briefe und eine Notiz an ihn selbst: Pistolen für eine „weite Reise“ möchte Werther von ihm. Albert sendet ihm den Koffer mit den Tötungswerkzeugen.

Le quatrième acte

Die Weihnachtsgesellschaft verflüchtigt sich. Charlotte sucht im verschneiten Wetzlar nach Werther. Nachdem – völlig überflüssig – Schmidt und Johann ihr Wettkartenspiel über den Ausgang des Geschehens auf dem roten Schneehügel fortsetzen, dürfen beide sich auch als Orchestermusiker betätigen mit (überlauter) Windmaschine und Gong, was die Absichten der Partitur hier völlig unterläuft und eher karikiert.

In die furchtbare Einsamkeit Werthers, noch dazu am Heiligabend, isoliert und ohne Hoffnung, fällt der Todesschuss, dem ein Blackout folgt. Die Schlussszene des Finalaktes gehört den beiden Liebenden, die sich nun und endlich zu ihrer Liebe bekennen. Einer Liebe, die nun Geschichte ist durch Werthers Suizid. Die Momente der letzten 15 Minuten gehören zu den unbestrittenen Höhepunkten der Oper, aber auch der Inszenierung in Oldenburg.

Zum Klagegesang der Oboe dringt ein schräger Lichtspot durch die kreisrunde Öffnung im Plafond, der einst Fluchtpunkt der Sehnsüchte war für beide. Das Ende naht, Werther im Schoß der Geliebten beschwört nochmals seine Liebe. Charlotte ist jetzt endlich soweit, auch ihre Gefühle unter Tränen zu bekennen. Erneut zeichnet Massenet den Eintritt in eine bessere Welt, wie es nur ein Franzose kann: Harfe, Solostreicher, Flageoletts und ein Regenbogen an faszinierenden Klangkombinationen. „Tout oublions, tout!“ (Lass uns alles vergessen). Im Hintergrund, wie um die Fallhöhe des Abends zu unterstreichen, erklingen die Weihnachtslieder der Kinder „Noel! Noel!“ aus dem Off (Einspieler), „Les anges“ (die Engel) erscheinen im Liede, die Erlösung naht.

Ein genialer Einfall der Regie, auch um die Glaubwürdigkeit langer Todesarien glaubwürdig zu halten, ist die Idee, die Seele Werthers sich für das Auditorium sichtbar entfernen zu lassen. So erhebt er sich geisterhaft und im Rückwärtsgehen, betritt die Bühnendunkelheit und damit das Jenseits. Als sich dann das Schwarz der Bühne hebt, sieht man eine sakral-violett durchtränkte Opera, vor der Werthers Seele über eine Grabstelle fabuliert, die ja außerhalb üblicher Friedhöfe gelegen sein wird, da ihm (hier übernimmt das Libretto Goethes Lesart) als Selbstmörder ja kein geweihter Boden zukommt.

Und Charlotte? Ihr öffnet sich ein Weg aus der Bühnenenge, nachdem auch die Opera den Bühnenhintergrund freigegeben hat. Und sie nimmt diesen Weg mit nun selbstbewusster Geste. Der Koffer, in dem vormals die Duellpistolen lagen, wird ihr schmales Handgepäck, mit dem sie eine Gesellschaft verlässt, die sie von vielerlei Seiten bedrängte und fremdbestimmte; und der sie nun den Rücken kehrt. Charlotte hat sich jenseits aller Trauer über die Verunmöglichung dieser Liebe zu Werther emanzipiert.

Blackout und Vorhang.

Schuhmanns sensible und tiefenpsychologisch anmutende Deutung, die im Verein mit Bühnenbild und Beleuchtung beim Betrachter enorm viele Synapsen in Bewegung setzt, besticht durch Konsequenz, Poesie, Mitgefühl und (wenn man von den beiden Narren im Engelskostüm absieht) großer Liebe zur Geschichte und zur Musik. Sie inszeniert weitgehend nicht gegen die Partitur und sie führt ihre Protagonisten mit sicherem Gespür durch die kolossal traurige Mär. In den von ihr und ihrem Team entwickelten Bildern kann man tief, sehr tief lesen; der Symbolismus von Maeterlincks Pelleas et Melisande (1892) entstand im gleichen Jahr wie Massenets Werther, und die Vertonung des symbolistischen Dreiecksdramas im Gewand von Debussy (1902) war nicht mehr fern! Das kann man in dieser Inszenierung ablesen.

Ce que nous avons entendu (Was wir hörten)

Va! Laisse couler mes larmes (Geh nur! Lass meine Tränen fließen)

Bedenkt man, dass es sich bei Dorothee Bienerts Charlotte um ein Rollendebut handelt, ist man frappiert von der souveränen Umsetzung in Gesang und Szene. Wenn man dann noch die Ansage vor der Vorstellung mit einbezieht, die annoncierte, dass die Künstlerin gerade eine gesundheitliche Verstimmung überwunden hatte, staunt man noch mehr. An diesem Abend jedenfalls konnte man davon zu keinem Zeitpunkt etwas feststellen. Die Doppelarie „Werther! Werther!“ mit ihren zahlreichen emotionalen Umschwüngen in Stimme und Orchesterbehandlung sowie das Highlight jedes Gala-Konzertes „Va! Laisse couler mes larmes“ (Lass meine Tränen fließen) sehen den warm strahlenden Mezzo von Dorothee Bienert in facettenreichen Nuancen von Innigkeit, Intensität und Farbigkeit in allen Registern. Mühelos gelangt sie mit ihrem Organ über den manchmal sich aufbäumenden Orchesterklang. Anrührend. Unter die Haut gehend. Ob im Sitzen oder Liegen verströmt ihre Stimme eine Klarheit und ein Volumen, das nie forciert klingt und selbst im sotto voce tragfähig und einnehmend die Ohren erreicht. Ihr Spiel ist von Eindringlichkeit und Klarheit, auch und gerade dort, wo ihre innere Zerrissenheit in abruptes Handeln und Flucht umschlägt. Ihr finaler Abgang ist ersehnt und folgerichtig. Bravi!

Pourquoi me réveiller (Warum weckst du mich, o Hauch des Frühlings?)

Der Tenor von Paride Cataldo als einzigem Gast des Abends ist ein Ereignis. Er spielt, als ginge es im Wortsinn um sein Leben. Sein Tenor kann in den nicht wenigen tiefen Passagen baritonales Timbre entwickeln, seine zahlreichen Hochpunkte (a2) presst er nie, sondern kann sie geschmeidig glänzen oder dramatisch strahlen lassen. Über diese Hochpunkte geht der Werther (im Gegensatz zu mancher Partie im italienischen Fach) nicht hinaus. Dafür wird einiges an Intensität und subtiler Gestaltung im Lyrischen erwartet, was Cataldo brillant einlöst. Die eruptiven Passagen der Rolle sind bei ihm ebenso in besten Händen wie die Zartheit und Innigkeit nicht weniger Augenblicke. Er leidet mit seinem Werther und er spielt ihn gekonnt zwischen naiv-träumerisch und gequält-todessehnsüchtig. Wenn die Musik nicht oft viel zu schön für diesen Suizidanten wäre, müsste man wie ehedem zu Goethes Zeiten mit Wiederholungstätern rechnen. Gerne möchte man diese Stimme öfter am Haus hören. Bravi!

Un seul instant encore (Nur noch einen einzigen Augenblick)

Bestechend klar und artistisch in den punktgenauen Koloraturen erklingt die Sophie von Penelope Kendros. Ihr silbrig helles Timbre steht im denkbar größten Kontrast zum erdenschweren, pastellfarbenen Mezzo der Kollegin Bienert, was deren Duette zum musikalischen Ereignis werden lässt. Szenisch ist sie der Wildfang, den diese Inszenierung braucht, um Atem zu holen für die folgenden Katastrophen. Sie ist vertrauensvolle Schwester, liebe Freundin, verständnisvolles Familienmitglied und munter parlierendes Mädchen am Beginn des Erwachsenwerdens. Der Kendros gelingt es immer wieder, raumgreifend die Bühne für sich einzunehmen und dem Auditorium ein Lächeln abzutrotzen. Selbst in einem Werk die diesem.

Der Albert von Arthur Bruce, den wir mehrfach bereits am Oldenburger Haus bravourös erleben durften, ist auch in dieser Inszenierung ein stimmlicher und gestalterischer Gewinn. Auch in der zweiten Reihe besticht sein warm strahlender, stets präsenter Bariton. Wenn man bedenkt, dass sein höchster Ton (f2) gerade mal eine Terz unter dem höchsten Ton von Werther liegt, kann man ermessen, dass seine Partie auch ihre Tücken haben kann. Er meistert die angenehm komponierten Linien mit Souveränität und völlig unangestrengt. Seine Bühnenerscheinung ist wunderbar unaufdringlich und doch präsent. Sein Spiel mutet organisch und natürlich an. Den zugewandten Freund und verständnisvollen Bräutigam nimmt man ihm ebenso ab wie den aufgewühlten Ehemann und ratlosen Partner. Auch er kommt letztlich unter die Räder dieser Geschichte, wenn er am Ende alleine dasteht. Es wäre unbedingt an der Zeit, diesem sympathischen Darsteller mit seiner phantastischen Stimme einmal wieder eine Titelrolle anzuvertrauen.

Im Gefolge singen und spielen Seungweon Lee (Amtmann Le Baille) mit starker Stimme und starkem Spiel, Seumas Begg (Schmidt), Irakli Atanelishvili (Johann) mit sicherem Gespür für Bühnenpräsenz, sowie Lorenz Bahro und Daniela Köhler als Brühlmann und Käthchen, denen leider aufgrund der Marginalität der eigentlich wenig ersichtlichen Rollen keine Chance zur Profilierung gegeben werden kann.

„Noel, Noel“ (Weihnacht, Weihnacht)

Die Intimität der Partitur spiegelt sich auch in dem Umstand, dass Massenet keinen Chor vorsieht. Wofür auch? Es gibt keine Massenszenen, die eines solchen Ensembles bedürften. Aber die Kinder zu Beginn, die uns mit munterem Gesang ins weihnachtliche Ambiente verführen wollen, und deren Gesang am Ende vielfach die Todesszene bizarr koloriert, diese Kinder werden konterkarierend benötigt.

Der Kinder- und Jugendchor des Staatstheaters (Einstudierung: Marija Jocovic) hat dazu zwei Hände voll Eleven abgestellt, denen nicht nur die wenigen Strophen und Takte des Weihnachtsliedes „Noel!“ anvertraut sind. Vielmehr hat die Regisseurin die Schar an kleinen und größeren jungen Menschen immer einmal wieder in die Folgeakte szenisch eingebunden. Ein Impuls, den die jungen Leute mit Gewinn und mit szenischer Disziplin gut meistern. Das klangliche Volumen, bei knapp zehn Akteuren auch schwer zu bewerkstelligen, könnte man sich üppiger vorstellen; doch Sauberkeit und rhythmische Sicherheit, vor allem aber präsentes und einnehmendes Spiel bewundert man zurecht.

„Mystérieux et doux“ (exemplarische Vortragsbezeichnung in der Partitur von Massenet)

Die Besetzung des Oldenburgischen Staatstheaters wartet in einer durchaus konventionellen Größe mit einer Fülle an Aushilfen und/oder Akademiemitgliedern auf. Selten, dass man im Oldenburger Graben dermaßen viele junge Gesichter sah. Und man war überaus erfreut zu hören, mit welcher Akkuratesse und mit welchem Weichzeichner die Musikerinnen und Musiker zu Werke gingen.

Vito Cristofaro war der sichere Sachwalter, der gestisch stets deutliche Dirigent, der den Klangkörper mit Verve und Charisma durch die nicht leichte Partitur führte. Die Komplexität der Stimmungen und die abrupten Wechsel von rezitativischen und ariosen Anteilen lag bei ihm in sicheren Händen. Das Kammermusikalische, das teilweise weite Räume einnimmt, konnte er ebenso bedienen wie die plötzlich sich ins Dramatische aufschwingenden Passagen, die mit plastischen Rhythmen und markantem Aplomb die Aktschlüsse markierten.

Die schönsten Augenblicke waren die zarten, nahe am Impressionismus gebauten Passagen, vor allem in den Zwischenspielen, Vorspielen, Übergängen. Aber auch die Begleitung der zentralen Arien war mitreißend musiziert.

„Comme dans un reve“ (Partitur Massenet)

Unbedingt zu erwähnen sind die poetischen Einlassungen des Konzertmeisters Elija La Bonté, der mit traumwandlerischer Sicherheit die solistischen Sphären der Partie eroberte. Unbedingt genannt seien auch das ausladende Harfenspiel von Rosetta Lebherz, die wunderbaren Soli der Holzbläser, die mal mystischen, mal naturalistisch erklingenden Hörner und die pastoral-dämonischen Posaunen mit Tuba. Ein Ereignis war der Einsatz des Alt-Saxophons in der Charlotte-Arie des 3. Aktes (Saxophon: Thomas Zander). Man fragt sich, warum dieses Instrument im Operngenre dermaßen stiefmütterlich behandelt wurde, sodass es nie dauerhaften Einsatz im klassischen Sinfonieorchester fand. Ein Jammer, vor allem, wenn man hört, wie wunderbar es sich hier gerade an die Gesangslinien anzuschmiegen weiß. In der „Tränen“-Arie Charlottes ebenso wie bei Werthers Tod, wo es den Klagegesang nachdrücklich untermalt.

Fazit

In nahezu allen Belangen ein nachdrücklicher und intensiver Opernabend, der einlädt, über gesellschaftliche Konventionen, unterdrückte Leidenschaften, Lebensentscheidungen und veränderte Frauenbilder nachzudenken. Wer darüber hinaus endlich einmal wieder den Reiz der französischen Spätromantik nicht nur im Konzertsaal zu entdecken sucht, dem sei dieser Werther unbedingt ans Herz gelegt.

Epilog

200 Jahre nach Goethe und 80 Jahre nach Massenet gibt es eine erneute hochinteressante Variante des Werther-Stoffes durch Ulrich Plenzdorf unter dem Titel „Die neuen Leiden des jungen W.“, die vor allem durch die Verfilmung mit Klaus Hoffmann in der Titelrolle sehr bekannt wurde. Eine der markanten Spielfilmproduktionen der DDR, die keine Patina angesetzt hat.

Lange Zeit war Plenzdorfs Roman bis in die 90er Jahre Pflichtlektüre an deutschen Gymnasien. Die spannende und zeitkritische Auseinandersetzung mit Goethe, der in dem Roman häufig zitiert und dann reflektiert wird, lohnt die Lektüre oder das Betrachten der legendären Verfilmung: