Oldenburg, Oldenburgisches Staatstheater, Sinfonie Nr. 2 „Auferstehung“ - Gustav Mahler, IOCO

„Sterben sollst du, um zu leben!“

Letztes Sinfoniekonzert der Ära Hendrik Vestmann mit Gustav Mahlers Sinfonie Nr. 2 „Auferstehung“

Konzertbesuch beim Oldenburgischen Staatsorchester am 29. Juni 2025

Bericht von Thomas Honickel

Prolog

Ergreifend, erschütternd, erbauend. Ein Gefühlskosmos, das Mahler in all seinen Facetten großartig umfasst, den Hörer bisweilen verstört zurücklässt, am Ende aber mit Hoffnung umschmeichelt. Mahlers 2. Sinfonie mit dem häufig beigefügten Namen „Auferstehung“ scheint in Oldenburg den Charakter einer GMD-„Abschiedssinfonie“ zu haben, denn vor neun Jahren nahm auch Roger Epple mit diesem Werk Abschied von der Huntestadt.

Eine immense Gesamtleistung unter kundiger Stabführung, die ermuntert, sich mit der Gedankenwelt und dem künstlerischen Sendungsbewusstsein des Spätromantikers auseinanderzusetzen. 130 Jahre nach der Uraufführung gab es eine weitere Auseinandersetzung mit einem Werk, das schon zu Lebzeiten spalten und berühren konnte. Von seiner Magie hat es ebenso wenig verloren, wie es umgekehrt in zunehmend säkularisierten Zeiten zu metaphysischen Überlegungen anzuregen vermag, weil es Ur-Fragen des Menschlichen betrifft.

Ein Abend, der das vergleichsweise kleine Oldenburg mit einem sinfonischen Monstrum in Berührung brachte, welches viele Dimensionen sprengt. Solche Ausflüge in besetzungsmäßige Grenzbereiche waren unter der GMD-Ära Vestmann häufig zu finden. Das Opulente scheint bei vielen Chefs oft ausgeprägt zu sein. Schönbergs „Gurre-Lieder“ sind hier ebenso zu nennen wie Korngolds „Die Tote Stadt“. Vielleicht waren die letzten Jahre nach der Corona-Pandemie aber auch mit einem „Jetzt erst recht!“ durchsetzt, nachdem man lange Jahre wahlweise zum Schweigen gebracht wurde oder mit Minimalbesetzungen agieren musste.

Die Dekade mit dem Esten Vestmann brachte aber auch enorm viele fruchtbare Begegnungen mit Musik seiner Heimat (Eller, Pärt, Tüür), mit Nordischem allgemein (Alfen, Nielsen, Stenhammer, Mägi, Sibelius, Grieg) und natürlich in der Oper neben manch exotischer Wiederentdeckung gerade aus dem osteuropäischen Raum vor allem mit einem phänomenalen „Ring des Nibelungen“, erstmals in Oldenburg komplett und sehr besonders mit einer bundesdeutschen Ausstrahlung. Aufgaben, welche das Oldenburgische Staatsorchester noch einmal vor ganz besondere Herausforderungen zu stellen wusste.

Dankbar und bereichert darf man auf diese Phase der Orchesterleitung durch Hendrik Vestmann zurückblicken; neun Jahre mit Breite und Tiefe in Oper und Konzert, die in der Huntestadt gewiss unvergessen bleiben. Von Mahler hörte man unter seiner Leitung bereits die letzte vollendete 9. Sinfonie und das frühe „Lied von der Erde“. Darüber hinaus konnte sich die education-Sparte „Klanghelden“ durch ihn und die Intendanz Firmbach in den Jahren bis zur Pandemie, die vieles anschließend verunmöglichte, optimal entfalten. Eine sehr verdienstvolle und prägende Zeit.

Nun also: Mahlers Zweite, die „Auferstehungssinfonie“ zum Abschied. (Die folgenden Überschriften der einzelnen Teile sind Zitate von Gustav Mahler).

Die Herausforderungen der auch vokal üppig besetzten 2./3./8. Sinfonie von Mahler sind gewaltig und höchst verschieden: Operativ bei der Verpflichtung eines entsprechend großen Klangkörpers (Mahler verlangte beispielsweise mindestens 16 Erste Violinen, in New York waren es gar 20 Primgeigen). Da geht´s naturgemäß kaum ohne Gäste, zumal bei Orchestern mit ohnehin geringerer Größe. Die Oldenburger verstärken sich um fast 50% der Stammbesetzung.

Die vokale Beteiligung muss da Schritt halten, wenn es ausgewogen klingen soll; unter 200 Akteuren wird es brenzlig, zumal wenn der Konzertsaal wie in Oldenburg eigentlich eine Messehalle ist und nicht zwingend für den Konzertbetrieb ausgelegt scheint.

Die optimalen äußeren Bedingungen herzustellen, ist Aufgabe der Theater- und Orchesterleitung. Ihnen ist es zu danken, dass das alles so personell und logistisch realisiert werden konnte. Ein teures Unterfangen, das man sich gönnte in Oldenburg. Und ein ausverkauftes Haus rechtfertigte die enormen Aufwendungen und Bündelungen der Kräfte. In diesem Kontext gilt es auch das Auditorium in die Verantwortung zu nehmen, das sich vor enorme Konzentrationsaufgaben gestellt sieht. Wach bleiben in Herz und Geist und sich einfangen lassen vom Sog des großen Ganzen, das sind auch für Hörende nicht geringe Anforderungen! Die Oldenburger hielten mit.

Künstlerisch ist es vor allem für den Dirigenten zunächst natürlich das Führen und Koordinieren der massiven Aufgebote. Darüber hinaus aber ist es auch die Mammutaufgabe, die fast zwei Stunden ununterbrochener Musik so weiträumig zu strukturieren, dass keine inhaltlichen Längen bei den temporären Dauern entstehen. Es gilt die Quadratur des Kreises, die heterogenen Elemente als solche bestehen zu lassen, den Spannungsbogen zu halten und doch die im Widerstreit miteinander befindlichen Räume isoliert zu präsentieren. Den massiven Ecksätzen kommt eine solch weiträumig gedachte Regie vor allem zugute. Den drei Miniaturen dazwischen ihren adäquaten Platz zu verleihen, der ihrem Wert und ihrer Bedeutung gerecht wird, ist ebenfalls zwingend und nicht gerade einfach; vor allem beim äußerst kurzen „Urlicht“.

Oldenburg

In Oldenburg hatte GMD Vestmann alle Fäden dieses Mammutprojektes souverän in der Hand: Hunderte von Sängerinnen und Sängern und ein kolossales Riesenorchester inklusive Fernorchester. Dazu zwei Solistinnen von Maß!

Wie vor neun Jahren wurden in Oldenburg die hauseigenen Chöre von Opernchor (Thomas Bönisch) und Extrachor (Felix Schauren) durch die heimische Ansgari-Kantorei (Lukas Henke) und den Lambertichor Oldenburg (Tobias Götting) ergänzt. Insgesamt blieb man mit knapp unter 200 vokalen Teilnehmern unter den Vorgaben Mahlers; aber das mehr als respektabel.

Das Oldenburgische Staatsorchester kam auf stattliche knapp hundert Musikerinnen und Musiker. Sie stellten auch das Fernorchester von den Emporen der Halle. Das Programmheft weist 117 Musikerinnen und Musiker auf, von denen 10 der Orchesterakademie zuzurechnen sind, knapp 30 weitere Gäste machten eine Realisierung des großbesetzten Werkes möglich.

Als Solistinnen gaben sich auf der atmosphärisch wenig einnehmenden Bühne der Weser-Ems-Hallen die Sopranistin Mirjam Mesak (Tallin/Estland) und die Altistin Astrid Nordstad (Trondheim/Norwegen) die Ehre. Der scheidende GMD Vestmann versicherte sich nordischer Beihilfe von den beiden sympathischen Sängerinnen. So war alles prächtig angerichtet für das fünfsätzige „Opus magnum“.

Mit knapp unter 90 Minuten blieb Vestmann im Bereich der eher zügigeren Deutungen. Die von Mahler anberaumten fünf Pausenminuten nach dem Kopfsatz waren deutlich kürzer, mithin die Satzabfolge zwingender als bei manch anderer Deutung. Der überraschend fließende Übergang aller weiteren vier Sätze, teilweise von Mahler gefordert, kamen der Dichte der Interpretation zugute.

Unsere Eindrücke vom Konzert

Wir geben von der eindrucksvollen Präsentation einen höchst subjektiven Eindruck wieder, der die Wirkungsbandbreite des Dargebotenen hoffentlich adäquat widerspiegelt. Dazwischen wird es immer Momente der Einschätzung der künstlerischen Leistungen geben. Eine etwas andere Art der Rezension.

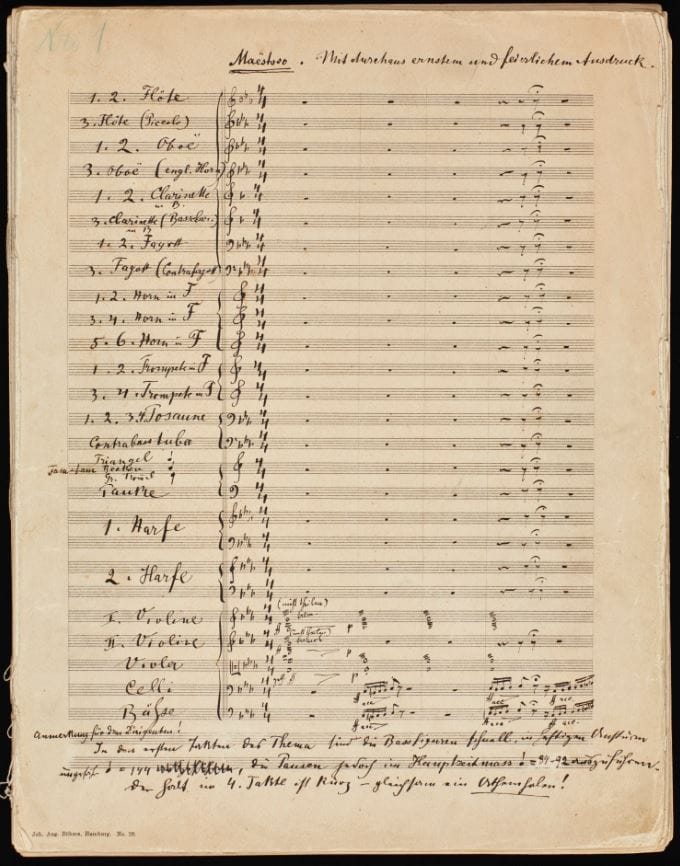

I Maestoso - DieTotenfeier

Das Werk startete mit einem nachdrücklichen „Hier sind wir!“ der Bassgruppe, die sich im Folgenden vor allem bei der Neustrukturierung nach Abbrüchen stets fulminant bewährte. Unmittelbar danach beginnt das „klagende Lied“ der Totenfeier. Ein permanentes Auf und Ab der Stimmungen zwischen Kondukt und Idyll umhüllen die Hörenden. Das Dictum Mahlers „Die Musik muss immer ein Sehnen enthalten, ein Sehnen über die Dinge dieser Welt hinaus“ (1899), wurde hier erlebbar. Man meint in der Alpenidylle von Englischhorn, Klarinette, Hörnern, Harfe und Streichern die Komponierhäuschen des Meisters zu erblicken; Landschaften, die ihm als Kulisse dienten für visionäre Klänge.

Indes: Gemächlich kommen die Veränderungen und schleichen sich mit Fanfaren und Reibungen fast unwirklich und verstörend ins irdische Leben. Ein Leben, das Mahler eher zugesetzt als bereichert hat. Viel „Wunderhorn“-Stimmungen erlebt man hier, aber auch viele Donnerschläge von Pauken, Tam-Tam und Blech, die den Geknechteten resignieren lassen. Der Satz endet mit einem von Mahler radikal gesprochenen „Halt!“, einem unwilligen Kopfschütteln über die fast 25minütige Anamnese der Welt und ihrer Gesellschaft, die sie bevölkert.

Im Staatsorchester brillieren Andreas Mäder (Flöte), Yumiko Kajikawa (Oboe), Maximilian Hörmeyer (Violine) und Matthias Elsaesser (Trompete) mit einprägsamen Soli. Vestmann lässt die Accelerandi langsam aus den stabilen Stimmungen erwachsen, was eine umso überraschendere, weil eben unerwartetere Wirkung hat. Die fast immer vergeblichen Aufschwünge, flankiert durch plastische col legno-Passagen der tiefen Streicher, führen zu Klangballungen, die bei der Atonalität an der Tür klopfen.

Notizen am Rande

Leider, leider befinden sich im Auditorium auch zwei Mobilfunkbesitzer, die offensichtlich wichtige Anrufe erwarten! Einmal trifft es das Alpen-Idyll mit klangschönen Portamenti der Geigen und Hornsolo (wunderbar Joaquim Palet), ein anderes Mal im „Urlicht“-Satz die Altistin bei den damit vielsagenden Worten „Ach, nein, ich lass mich nicht abweisen.“ Vielleicht wäre hier, wie in der Oper üblich, ein Hinweis zu Beginn des Konzertes sinnvoll gewesen.

Tragisch auch, dass (trotz Hochsommer) zahlreiche Huster und Nebengeräusche zu vernehmen waren. Diese fanden dann auch stets die zartesten und sensibelsten Passagen in der Partitur, um ihre Präsenz mit diesen Nebengeräuschen zu „dekorieren“. Im „Antonius“-Scherzo gesellten sich dann noch geöffnete Pillendöschen und Handtaschengeklapper “passend“ zu den col legno Stellen der Streicher.

Wie so etwas karikiert wirken kann und was uns gleichermaßen zu gesteigerter Sensibilität dem live (!) produzierten künstlerischen Geschehen ermuntern möchte, darf man mit Augenzwinkern beim großen Vicco von Bülow einsehen:

the coughsymphony (by loriot - the best german comedian!!!) - YouTube

II Andante - Selige Augenblicke und Erinnerungen

Mahler soll bei der Uraufführung fünf Minuten sitzend innegehalten haben. Dies findet sich als Anweisung auch in der Partitur wieder.

Wir heben an mit einem Ländler; vielleicht einem der österreichischsten Tänze überhaupt. Der ruhige und zum Meditieren einladende Satz hat die Natur zum Thema, einen Sehnsuchtort abseits der Geschäftigkeit. Ein wenig Wiener Schmäh ist auch dabei. Die zarten Klänge, die innigen Holzbläsersoli, die weichen Sforzati führen uns ins Heimelige. Die Melancholie ist der Wegbegleiter, denn wir ahnen oder wissen gar, dass dieser Ort ein Phantom ist oder zu sein scheint. Bei all dem, was an Ur-Tönen und Pastoralem erklingt, hat man stets die Sommerfrischen (mit viel Arbeit in den Kreativhütten Mahlers) vor Augen.

Vestmann zelebriert nicht, sondern huscht ohne Hektik durch diese Bilder und lässt viel Raum fürs Atmen des Melos. Die gekonnten und sensibel angezeigten Rubati sind da Kernelemente seiner Dirigierkunst. Ein wenig Dvorak, Tschaikovsky und Johann Strauß schimmern hindurch, und in wenigen Momenten meint man einem Walzer aus Korngolds „Schneemann“ zu lauschen. Visionäre Musik!

Im Orchester bestechen die singenden Celli aufs Schönste. Aber auch die gekonnten, absolut synchronen nonlegato-Passagen der Streicher frappieren, dazu im Ländlerton Pikkoloflöte und Harfen. Mahler vernachlässigt kein einziges Instrument im großen Reigen der Klangfarbenpalette.

III Misterioso – ein gespenstisches Scherzo

Des Antonius von Padua „Fischpredigt“, ein weiteres von Mahler aus seinen „Wunderhorn“-Liedern selbst adaptiertes Opus, steht Pate für ein Gleichnis über das Verhältnis vom Individuum zur Welt mit all ihrer Oberflächlichkeit und Bigotterie. Gleichzeitig aber auch ein Abbild vom Missverhältnis zwischen der kunstreligiösen Sphäre Mahlers und den nur wenigen, die ihn verstanden. „Der Aufschrei des Ekels“, wie der Komponist die markante Stelle zur Satzmitte bezeichnet, dokumentiert diese Botschaft und gleichermaßen die Aussichtslosigkeit von kompositorischer „Predigt“, so wie Antonius damals auch die Zwecklosigkeit erkannte.

Mahler sprach oft laut Freunden und Biografen in Gleichnissen, so wie er es am Ende der 8. Sinfonie mit Goethe ausdrückt: „Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis!“

Das Skurrile, Groteske, die Banalität, die Satire und die Ohnmacht sprechen aus diesem Satz. Giftige Dialoge von Geigen und Klarinetten erreichen uns. Das nahe an Berlioz agierende Stück mäandert zwischen fahlem Sommernachtstraum und albtraumhaftem Hexenritt. So gelingt der beißende Spott, die bittere Satire auf „das Gewühl der Erscheinungen“, wie Mahler im Programm zur UA berichtet; ein Programm, das er später wieder zurückzog.

In die Ironie, die bisweilen durch die interpretatorische Schärfe sich noch in Zynismus verändern kann, mischen sich Stimmungen von Hollywood-Schmonzette und drakonischer Höllenfahrt. Nach all dem bleibt in dieser Groteske der Mensch fragend zurück: „Wohin?“

Die Uneinsichtigkeit in die Predigt des Heiligen Antonius, der Unwille zur Umkehr und zur Einsicht ins zutiefst Menschliche sind die niederschmetternden Gedanken, die sich beim Hören auftun.

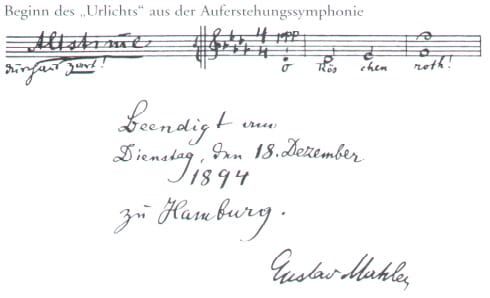

Aus diesem scharfen und geschärften „Ach, ach, ach, Leben!“ (Zitat aus dem „Purgatorio“-Scherzo der unvollendeten 10. Sinfonie) tritt wie eine Heilsgestalt engelsgleich und unmittelbar einnehmend der Ton der menschlichen Stimme mit dem besänftigenden „O, Röslein rot“.

IV „Urlicht“ – Gebet und Eskapismus

Hier erstmals in Mahlers sinfonischem Oeuvre tritt die menschliche Stimme als „neue“ Farbe ins Geschehen. Und die Wirkung nach all dem Getümmel zuvor ist umwerfend, frappierend und entwaffnend, für jeden, der Worte und Klang hört. Tatsächlich der stillste Moment am Konzertabend!

Da tritt eine Stimme von außen ins Weltgeschehen. Die Blechbläser umfloren den Gesang mit einem Choral, der an Mahlers Lehrer Bruckner gemahnt. Die sordinierten Streicher geben der vollmundig und sonoren Alt-Stimme von Astrid Nordstad den der Partie zukommenden Heiligenschein, der wie in Bachs „Matthäuspassion“ die Worte der Protagonistin in ein gänzlich anderes Licht stellt. Harfe, Glöckchen, Solo-Violine und subtile Hörnerklänge schaffen eine Atmosphäre, die man so auch von manchen Liedern des Meisters kennt (z.B. das Finale der „Kindertotenlieder“). Das Kindliche, das Naive, das Tiefgläubige finden hier im kürzesten Satz der Sinfonie ihren beredten Anwalt.

Die Klasse des Staatsorchesters beweist sich in der spannungsvollen Darstellung, der absoluten Zurücknahme, der kollektiv eingehaltenen Pausen und der punktgenauen Flankierung des Gesangs. Der wiederum ist eine Klasse für sich: Der Mezzo-Sopran von Nordstadt hat eine Wärme und Tragfähigkeit, die nie forciert. Ihr weiches Timbre mit einem kontrollierten Vibrato, das auch bei den wenigen Aufschwüngen stets edel bleibt, überzeugt von Anfang an. Sie zeichnet den Text mit Emotionalität, die aber nie vordergründig ist. Bravo!

Das Solemne und Schlichte, was Mahler im Vortrag fordert, setzen alle Beteiligten brillant um. Und man ahnt schon im Verklingen des letzten Hauches in diesem Satz, dass das bittere Ende, das grobe Schicksal nun unmittelbar ansteht; allen Bitten zum Trotz!

V – Wild herausfahrend – Weg ins Chaos, Apokalypse, Neubeginn im Appell und Ausblick

Der Schilderung des „aus der Haut fahrenden“ Komponisten schon zu Satzbeginn folgt die Zerstörung der Welt, um aus ihr heraus etwas Neues zu schaffen.

Die spannungsgeladenen Vorhaltsauflösungen, die quälenden Eruptionen, die vor allem dem Blech einiges zumuten, die verzweifelten Versuche zur Rückkehr ins Idyll prägen die Minuten bis zum endgültigen Kollaps der Welt, wie ihn Mahler darzustellen bemüht ist. Das nahe an den biblischen Karfreitagstexten operierende Programm, das der Komponist wie oben erwähnt sehr schnell wieder zurückzog, um eben nicht als Oratorium oder Programmmusik missverstanden zu werden, beschreibt die Höllenfahrt der Menschheit in plastischen Farben. Heute mögen wir vielleicht noch einmal besonders hellhörig für solch prophetische Musik sein: Kriege, Klimakrise, Polarisierung der Gesellschaft, Vermüllung der Welt, übermäßiger Ressourcenkonsum….

In all den Episoden des an der Welt verzweifelnden Sehers tritt das spätere Motiv des „Auferstehen!“ immer wieder schon zutage, als Hoffnung, als Sehnen, als Vision.

Unmittelbar vor dem Sturz in den Abgrund drängen alle Kräfte in den Schlund des Vergehens. Glocken ertönen, die Schalltrichter gehen alle nach oben, im schallenden, dröhnenden Lärm der Welt, der von vielfachem Schlagwerk und doppelten Beckenschlägen flankiert wird, eliminiert sich die Welt und mit ihr der Orchesterklang selbst.

Die hier insbesondere und prominent beteiligte Gruppe des Fernorchesters spielt aus dem Foyer der Halle, wo allem Höreindruck nach die Akustik deutlich besser ist als im Saal selbst. Vestmann organisiert das simultane und teilweise auch von Mahler als selbständig agierende Spiel beider Orchester mit Deutlichkeit, gestalterischem Talent und sicherem Instinkt für den Moment gleichermaßen.

Hier auch erfolgt dann der von vielen Analytikern als „Urknall“ dargestellte massive Schlagwerk-Wirbel, der in der Folge die Endzeit ankündigt. Die Apokalypse, wie Mahler sie sieht, hat begonnen. Und ihre instrumentalen Werkzeuge sind tatsächlich die Posaunen der Offenbarung. Mahler war vom Judentum zum Katholizismus übergetreten, was viele sakrale Momente mit leicht weihrauchgeschwängerten Passagen erklärbarer macht.

In diesen geschärften und bis an die Grenzen der Tonalität reichenden Passagen vermeint man bisweilen auch Filmmusik der jüngeren Zeit zu vernehmen: Ein wenig „Matrix“ bei den Hörnern, ein wenig „Indiana Jones“ bei den Trompeten und Posaunen. Auch hier mag die Musik Mahlers, vielleicht nur subkutan, prägend für viele spätere Komponistengenerationen gewesen sein. Nicht wenige von ihnen berufen sich auch auf ihn als Inspirationsquelle.

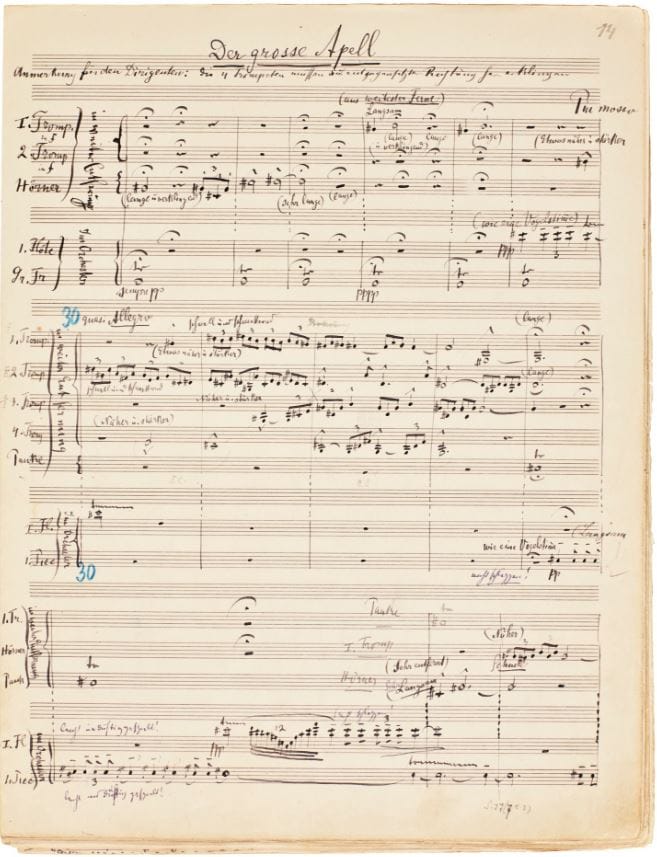

Bild Autograph Appell

Jedenfalls sind die Türen zum ersehnten Himmel nun weit aufgestoßen, mit aller Gewalt des irdischen Wollens und des instrumentalen Riesenapparates. Und alle im weiten Rund umfängt die Stille. Es ist die Stille des Anfangs, die Stille des Horchenden, die Stille des Bangenden. Alle warten. Sie warten, um es mit der Haltung Mahlers zu sagen, auf die Befehle, wie es nun weitergehen soll; und wenn nicht auf Befehle, so doch auf Worte, die Weisung und Leitung sein können. Folgerichtig überschreibt Mahler diesen Ort zwischen den Welten und zwischen den Zeiten mit „Apell“ (sic!).

Von Ferne wie unwirklich ertönen Ur-Intervalle des Fernorchesters; Mahler nennt sie den „Rufer in der Wüste“ (auch ein biblisches Bild). In die Stille hinein ist als letztes aus der alten Welt die Stimme die Natur, die einzelne Vogelstimme geblieben. Der Naturlaut, der ja die Welt zwischen der irdischen und der göttlichen bevölkert (man erinnere sich an die jüngst erfolgte Inszenierung von Braunfels` „Die Vögel“), dieser Naturlaut ist die Inkarnation der Hoffnung, aus der eine neuere, bessere Welt entstehen mag. Hier bleibt die Zeit stehen und man ist bereit, die nun folgenden Mitteilungen aus einer anderen Welt mit offenem Herzen zu empfangen.

Ganz groß hier die Soli der Flötengruppe mit Andreas Mäder und Hawon Mun, die Rufe der Hörner und die Fanfaren der Trompeten im Fernorchester.

Das Ende des eitlen Geklingels, der grauenvollen Kakophonie, des Zusammenbruchs des Turm zu Babel ist gekommen. Beim „Appell“ sind alle bereit und lauschen mit offenem Herzen dem nun folgenden subtilen Chorwort „Aufersteh´n!“

Aufersteh´n, ja aufersteh´n

„Nach der Sehnsucht auf ein Versinken in einer Naturwelt folgt nun das Eindringen ins Exterritorale, ins Mystische.“ (Eggebrecht)

Die knapp 200 Chörsängerinnen und -sänger agieren zunächst im Sitzen und unterstreichen damit nochmals, dass ihre Stimmen aus dem Jenseits erklingen, nahezu unverortbar. Der von Vestmann fein und unauffällig dirigierte Riesenklangkörper mit ausgewogenen Stimmen in allen Registern besticht durch zartestes und dichtestes Tutti, aus dem sich dann wie eine Perle im Muschelbett der glasklare und nahezu vibratolose Gesang der Sopranistin Mirjam Mesak herausschält.

Besonders bemerkenswert, dass die Töne des 2. Basses in der Kontraoktave tatsächlich erklingen. Das ist selten! Mahler schreibt sogar, dass keinesfalls hier oktaviert werden soll. Auf diese Bassgruppe wäre der Komponist sicherlich stolz gewesen.

Die auch im tonalen Ges-Dur gehaltene Grundstimmung des Chorsatzes weist einige brisante Vorhaltsbildungen auf, die bisweilen zum Detonieren führen können. Mahler hat hier flankierende Bläser als Option vorgesehen. Die waren in Oldenburg nicht vonnöten, denn der Gesamtklang der 200 Stimmen war über jede Intonationsprobleme erhaben. Darüber hinaus bestach der Gesamtchor auch durch hohe Textdeutlichkeit und am Ende auch mit einem makellosen, unforcierten Fortissimo, das klangschön und beseelt daherkam.

Vestmanns flüssige Tempi im finalen Teil des Schlusssatzes ermöglichen dem Werk ein Ende, das nicht zu pastos oder besinnungsmusikalisch erscheint. Es ist eher der Ton und das Tempo eines Menschen, der nun nach dem Wissen um den Weg, die Sicherheit der Hoffnung ruhig einen Schritt vor den anderen setzt. Die beiden Damen zu seiner Seite, Mesak und Nordstad, wissen sich mit klarer Diktion, sattelfester Tiefe und strahlender Höhe gegenüber dem Riesenapparat durchzusetzen. Wie die beiden Figuren der Sphinx stehen sie ruhig und gelassen, wissend und selbstbewusst, um sich als primae inter pares in den Gesang des Himmels einzureihen.

Das Weihevolle wird durch das Bedeutsame ersetzt. Bei den Textworten „O Schmerz, du Alldurchdringer!“ erhebt sich mit einem Mal der Riesenchor. Dazu kommen von beiden Seiten die zahlreichen Musiker des Fernorchesters zur nochmaligen Verstärkung. Es deutet sich das prächtige Finale an: Ein Finale reich an Hymnischem, an Strahlendem, an Überirdischem, Exterritorialem.

Beim letzten Unisono „Sterben will ich, um zu leben!“ ist allen klar: Hier obsiegt gegen alle Vernunft die Hoffnung. Gewissheit, Gewissheit, Gewissheit!

Nach dem letzten Es-Dur Glanz mit Glocken, Blech und Pauken gibt es sekundenlang Stille, die gottseidank auch wirklich eingehalten wird. Erst Vestmanns Ausatmen löst diese Spannung, der dann unmittelbar die völlig berechtigten Ovationen folgen. Natürlich im Stehen. Glanzvoller und symbolträchtiger hätte ein Abschied nicht erfolgen können.

Bravorufe für beide Solistinnen, für den riesigen Chor und Dank vor allem an ein in allen Registern makelloses Oldenburgisches Staatsorchester. Donnernder Applaus indes von Auditorium und sämtlichen Mitwirkenden für den Lenker und Impulsgeber dieses Werkes an diesem Abend: Hendrik Vestmann.

Bild Vestmann Dirigat

Fazit und Epilog

Insgesamt mehr „Ausdruck menschlicher Leidenschaften“ (Mahler) als „tönend bewegte Kunst“ (Brahms, Hanslick). So wird Mahlers Kunst im Spiegel der Nachwelt beurteilt. Und das mag auch als Fazit über der jüngsten Aufführung durch die Oldenburger stehen.

Hendrik Vestmann nimmt nach neun Jahren Abschied vom Haus. Ihm sei eine Ruhephase gegönnt, nach der er dann gewiss zu neuen musikalischen Ufern aufbrechen wird. An vielen Häusern in Deutschland und im Ausland wird er ein gern gesehener Gast im Orchestergraben und auf den Konzertbühnen sein.

Nach den Ovationen der vollbesetzten Halle, die nur über einen begrenzten optischen wie akustischen Charme verfügt, trat der Generalintendant Georg Heckel, sichtlich berührt vom Gehörten, vor das Publikum und an Vestmanns Seite. Er wiederholte in etwa, was wir selbst als eigene Einschätzung zu Beginn über Vestmanns Ära schrieben. Highlights, Verdienste und persönliche Erfahrungen Heckels mit dem künftigen GMD i.R. nahmen das Publikum ebenso ein wie anschließende Hymnen des Orchesters an ihn.

Vestmann selbst dankte gerührt. Er sei dankbar für die gemeinsame Zeit in Oldenburg, seine erste Wirkungsstätte als GMD. Die durchaus verständliche Wehmut, die auch ihn in den letzten Takten des Mahlerwerkes umflorte, wie er freimütig eingestand, wird aus seiner Sicht überwölbt von der Erkenntnis, dass man sich eben gemeinsam über diese Distanz gehabt habe. Wie richtig!

Der Oldenburger Politik und der Bürgergesellschaft schrieb er ins Stammbuch, dass man nicht ein Staatsorchester von Rang „in der 1. Bundesliga“ haben könne, ohne eine adäquate Konzerthalle vorzuhalten. Dass man in Oldenburg ein neues Stadion für einen (mittlerweile) drittklassigen Fußballklub baue, sei eigentlich nicht zu verantworten. Der spontane und nachhaltige Applaus sprach Bände. Unter den vielen Weggefährten war auch der ehemalige, nun in Karlsruhe wirkende Intendant Christian Firmbach. Gemeinsam feierte man den Abend und den Abschied noch im Foyer des Staatstheaters in durchaus einnehmenderer Kulisse.

Der nun ehemalige GMD des Oldenburgischen Staatsorchesters ist Jahrgang 1974, mithin 51 Jahre alt. Exakt das Alter, in dem Mahler von der Welt und diese von ihm endgültig Abschied nahm, nehmen musste.

Mithin der rechte Ort, um dem nun scheidenden Vestmann einige gute musikalische und privat-familiäre Jahrzehnte zu wünschen; mit Schaffenskraft, Ideen und ungebrochener Leidenschaft für die klingende Kunst!