Montpellier, Opéra Berlioz, Le Corum, CAVALLERIA RUSTICANA - PAGLIACCI, P. Mascagni - R. Leoncavallo, IOCO

03.10.2025

Zwei Meisterwerke der italienischen Veristen,

DER MUSIKALISCHE KLANG-GRIFF DER MAFIA…

Mamma,

Quel vino è generoso, e certo

Oggi troppi bicchieri.

Ne ho tracannati…

Vado fuori all’aperto.

Ma prima voglio

Che mi benedite

Come quel giorno

Che partii soldato.

E poi… mamma…sentite…

S’io… non tornassi…

Voi dovrete fare

Da madre a Santa,

Chi’io le avea giurato

Di condurla all’altare

(Arie des Turiddu)

CAV/PAG frei nach Scorsese, de Palma und Coppola…

In der langen Geschichte des Paares „Oper und Kino“ scheinen Cavalleria Rusticana (1890) und Pagliacci (1892) einen besonderen Moment kristallisiert zu haben: Den eines durch Amerika gefilterten italienischen Wesens und einer unerhörten zwielichtigen großen Gewalt. Die Geschichte eines One-Way-Tickets von Palermo über Ellis-Island nach Hollywood…

Es fällt auf, dass drei große Filme des New Hollywood , die von italienisch-amerikanischen Regisseuren dominiert wurden, für die Dauer einer Anthologieszene eine der beiden Opern erfordern, die uns hier interessieren: Ragin Bull (1980) von Martin Scorsese (*1942), The Untouchables (1987) von Brian De Palma (*1940) und The Goodfather – Part III (1990) von Francis Ford Coppola (*1939). Wir werden festgestellt haben: Nicht Giuseppe Verdi (1813-1901) oder Giacomo Puccini (1858-1924), sondern allein Pietro Mascagni (1863-1945) und Ruggero Leoncavallo (1857-1919) haben diese Filme mit ihrer Musik sehr beeinflusst. Auch nicht das italienische Kino, sondern das italienisch-amerikanische, noch der Gangsterfilm in seiner Blütezeit, sondern seine späte Neo-Hollywood-Variante: Selbst in der schwarzen düsteren Dämmerung gedreht. Versuchen wir, die Gründe und Auswirkungen dieser exemplarischen Begegnung zu verstehen.

„Wir sind in Sizilien, es ist eine Oper!“…

Erinnern wir uns kurz an diese drei Szenen: Im Vorspann greift Raging Bull das Intermezzo aus Cavalleria Rusticana in seiner Gesamtheit auf. Die Musik beginnt mit dem Vorspann, doch erst mit dem zweiten Thema, einem starken Unisono erscheint das Bild, das den Titel in blutigen Buchstaben inmitten einer statischen Schwarz-Weiß-Aufnahme hervorbrechen lässt. Hinter den Seilen eines Rings, der eine Partitur abzuspielen scheint, wärmt sich ein Boxer im Kapuzenbademantel auf, springt und schlägt in die Luft, während Blitze knistern. Die räumliche Anordnung und die Zeitlupe suggerieren, dass er schwebt und in der Schwerelosigkeit einen rituellen Tanz aufführt. Anders als die donnernden Soundtracks der neueren Rocky-Filme (1985/1990), verleiht Mascagnis Musik diesem Prolog ein Gefühl ergreifender und altmodischer Melancholie, dem die Wiederholung des Hauptthemas etwas Unerbittliches verleiht – die Unvermeidlichkeit der destruktiven Impulse und Kompromisse des Protagonisten mit der Unterwelt.

„Poor Mr. Butterfly“ macht große Schlagzeilen, als der Kommissar Eliot Ness (1903-1957) - der glaubt – einen großen Alkohol-Schmuggel aufzudecken, aber nur einen banalen und belanglosen Regen-Schirm-Schwarzmarkt-Handel aufdeckt. Doch es sind auch die letzten anfallsartigen Sätze von „Vesti la giubba“, die eine berühmte Szene aus The Untouchables unterstreichen: Die Ermordung von Ness‘ wichtigsten Verbündeten! Als Kontrapunkt besucht Al Capone (1899-1947) eine Aufführung von Pagliacci in der Opera of Chicago. Auf den Stufen der großen Treppe von Journalisten fast angegriffen, vergleicht der Verbrecher – gespielt von Robert de Niro (*1943), außerdem Jacke La Motta (1922-2017) für Scorsese und der noch sehr junge Vito Corleone (1891-1955) für Coppola – den Kampf auf Leben und Tod zwischen seinen Gegnern und seinen Anhängern mit einem Boxkampf: „Warten Sie, bis nur noch ein Mann übrig ist und dann wissen Sie, wer gewinnt.“ Die Szene nimmt dann die subjektive Kamera-Perspektive eines der beiden Mörder ein, der in einer langen Sequenz immer wieder durch Sean Connerys (1930-2020) Wohnung geht und die Spannung bis zum tödlichen Ausgang auf den Höhepunkt treibt. Während sich das blutüberströmte Opfer ein letztes Mal den Korridor entlangschleppt, werden die Worte „Ridi, Pagliacci“ immer deutlicher: Pagliacci auf der Bühne und Al Capone in seiner Loge erscheinen in derselben Einstellung, die sich allmählich nähert und auf Al Capone zugeht, wie er sich eine Träne aus dem Gesicht wischt. Als ihm einer seiner Handlanger die Nachricht vom Mord seines Gegner ins Ohr flüstert, verzieht er das Gesicht mit einem versteckten triumphalen Lächeln. Wir wissen nicht, ob sich Pagliaccis Tränen auf den tragischen Mord an dem Unbestechlichen, auf die ästhetische Emotion – echt oder vorgetäuscht – des Anstifters oder auf die theatralische Leistung des großen Interpreten und Starschauspielers beziehen.

„Wir sind in Sizilien, es ist eine Oper!“ warnt Michael - interpretiert von Al Pacino (*1940), nachdem er vor Kay, gespielt von Diana Keaton (*1946) -, die er auf eine Pilgerreise in das Land seiner Vorfahren geführt hat: Scherzhaft seien Tod vorgetäuscht hat! Die Sequenz in The Goodfather III, die erneut Cavalleria Rusticana heraufbeschwört, ist der Schauplatz einer grausamen Säuberung-Aktion, die den größten elisabethanischen Tragödien würdig und weitaus länger und komplexer ist als die vorhergehenden. Sie dauert fast fünfundvierzig Minuten und ist in drei Teile gegliedert. Zunächst die Ankunft der Protagonisten in der Oper von Palermo, wo Mascagnis Werk mit Michael Corleones eigenem Sohn in der Rolle des Turiddu aufgeführt wird. Das Ganze wird im Chor-Stil gefilmt und von der Musik des Vorspiels begleitet. Dann kommt die Aufführung selbst, während hinter den Kulissen ein brutaler Killer aktiv ist, der den Goodfather beseitigen soll und parallel dazu das römische Abenteuer, das dieser angezettelt hatte um sein Verhalten gegenüber dem Papst zu rehabilitieren: Mit einem Blutbad bestraft wird! Die großen Ausschnitte aus der Oper sind nicht zufällig ausgewählt, genau wie die Figuren im Film: Die Zuschauer erkennen leicht die dargestellten Themen der Trilogie, visuelle Motive, die Coppola sehr am Herzen liegen, aber auch spezifische Situationen aus der Handlung, die so äußerst gekonnt ins rechte Licht gerückt werden. Der Höhepunkt wird erreicht, wenn der erbauliche Osterchor durch die erschreckende Beschwörung einer kriminellen und korrupten römischen Kurie kontrapunktiert wird – ein Zeichen dafür, dass das Gesetz der Vergeltung über jede Hoffnung auf Vergebung gesiegt hat. Schließlich auf der großen Außentreppe des Opernhauses, wird der triumphale Abgang des Corleone-Clans zu einer wilden Schießerei: Eine für Goodfather bestimmte Kugel trifft seine eigene Tochter, die jungfräuliche Maria mitten ins Herz, die er vor seiner Verworfenheit schützen wollte.

Das Lied der Sizilianer…

Wenn der Bezug zur italienischen Oper in Gangsterfilmen immer wiederkehrt, haben Scarface (1932) von Howard Hawks (1896-1977) und Donnie Brasco (1997) von Mike Newell (*1942) durch die Verstärkung des Cavalleria Rusticana – Pagliacci-Diptychons eine perfekte und definitive Klangsignatur verliehen bekommen.

Der Hauptgrund liegt auf der Hand: Cavalleria Rusticana ist die sizilianische National-Oper! Sie beschreibt sehr detailliert einen malerischen Microkosmos, der von einem Bündel von Glaubens-Vorstellungen und Bräuchen zusammengehalten wird, die wir seither mit dem Mafia-Universum in Verbindung bringen - Heiligung familiärer Bindungen, blutiger Ehrenkodex, von Fatalismus und Aberglauben durchdrungene Hingabe usw.: Sie ermöglicht daher die Etablierung der besprochenen Spiegeleffekte in diesen Filmen! In Mean Streets (1973), war Scorsese bereits darum bemüht, seinem Universum eine präzise musikalische Identität zu verleihen, indem er auf populäre Melodien zurückgriff, die von den meisten sizilianischen Tenören aufgenommen wurden: Giuseppe Di Stefano (1921-2008), die wir später auch in Goodfather finden. Kein Wunder, dass im Gegenzug mehrere renommierte Sänger das berühmte musikalische Thema von Goodfather komponiert von Nino Rota (1911-1979), in die Sphäre des Opernmelodrams ziehen wollten, das 1972 in ein Lied umgewandelt wurde „Speak Softly Love“/“Parla piu piano“ – ist wohl das repräsentativste Beispiel in dieser Hinsicht. Siehe das von Roberto Alagna (*19663) eingespielte Album Sicilien ( 2008)!

Es stimmt, dass das Paar Cav/Pag der zentralen Figur des Tenors eine einzigartige Aura verleiht, eine Metonymie einer archaischen und großartigen Darstellung von sogenannter Männlichkeit, deren fatale Logik oder kastrierende Auseinandersetzung zu höchst tragischen Folgen führt. Dies beiden Werke standen folglich im Mittelpunkt mehrerer Kinofilme, deren Funktion darin bestand, das Publikum der Startenöre des frühen 20. Jahrhunderts weiter zu erweitern, moderne Ikonen, die ein bestimmtes Männlichkeitskonzept vertraten: Giacomo Lauri-Volpi (1892-1979) in La canzone del sole (1934) von Max Neufeld (1887-1967), Richard Tauber (1891-1948) in I Pagliacci (1936) von Karl Grune (1890-1962), Beniamino Gigli (1890-1957) in I Pagliacci (1942) von Giuseppe Fatigati (1906-1975) und Lache Bajazzo (1943) von Leopold Hainisch (1891-1979), Mario Lanza (1921-1959) in The Great Caruso (1951) von Richard Thorpe (1896-1991), usw. Wir können daher die Hypothese aufstellen, dass Al Capone und seine Anhänger schon vor De Palma mit diesem Opern-Universum vertraut waren, das ihre Ursprünge besang und ihnen sowohl in Bezug auf die Figuren als auch auf ihre Interpreten auf der Bühne oder im Kino Modelle oder Gegenmodelle lieferte, in die sie sich hineinprojizieren konnten.

Scorsese erinnert sich, wie dieses Repertoire seit der Abreise seiner Großeltern aus Sizilien etwa um 1910 den Kern der Familienkultur und darüber hinaus den künstlerischen Bezugspunkt einer ansonsten armen und ungebildeten italienisch-amerikanischen Gemeinschaft bildete – ob gesungen, im Radio gehört oder auf 78-U/min-Schallplatten. Er selbst baute seine Opernkultur inmitten der Schallplatten seiner Onkel auf: Mascagni und Leoncavallo wurden schnell zu seinen Lieblingskomponisten. Als Teenager konnte er Aufführungen ihrer Werke vom „Heuboden“ der Met aus besuchen. Coppola seinerseits verdankt seine musikalische Kultur seinem Vater Carmine, einem Flötisten für Arturo Toscanini (1867-1957), Dirigent und Komponist der Musik für einige Filme von Francis Ford.

Zwei cineastische Opern…

Darüber hinaus wurde diese Flamme vom Kino selbst am Leben erhalten, das schon sehr früh unter den hervorstechenden Merkmalen dieser Werke – Prägnanz, Bildhaftigkeit, musikalisch-dramatische Prägung, emotionale Dynamik usw. – Eigenschaften erkannte, die diesen verschiedenen Formen der Adaptation, die in der Unterhaltungsindustrie der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine große Vorliebe fanden, besonders förderlich waren. Erwähnungswert sind beispielsweise Filmopern in gekürzter oder vollständiger Fassung, kinematografische Paraphrasen, die die Handlung von Opern mit oder ohne Verwendung ihrer Musik aufgreifen und Transpositionen, die meist nach dem Prinzip der in den unendlichen Abgrund geworfen, funktionieren. Hierin zeigt sich die enge Verbindung des frühen Kinos mit dem Opernmelodram. Mascagni war außerdem einer der ersten namhaften italienischen Komponisten, der eine Filmmusik komponierte: Rapsodica satanica (1915) von Nino Oxilia (1889-1917)!

Zu diesen Avataren zählen die sehr schönen Filme zum Thema Cavalleria Rusticana von Amleto Palermi (1889-1941) im Jahr 1939 und Carmine Gallone (1885-1973) in 1953. Mascagni, der durch zwei Bearbeitungen von 1916 angeschlagen war und deshalb rechtliche Schritte einleiten musste, genehmigte die Verwendung seiner Partitur nicht für die erste, die somit auf einem Originalbeitrag von Alessandro Cicognini (1906-1995) basiert. Die zweite hingegen, mit May Britt (*1934) als Santuzza und Anthony Quinn (1915-2001) als Alfio, integrierte in ihre Entfaltung bestimmte hervorstechende Seiten des Werks [Chöre, Arie des Alfio – verdoppelt von Tito Gobbi (1913-1984) – usw.], während sie das restliche musikalische Material im Soundtrack verwendete.

Alle Adaptationen – deren Genealogie mit den Diptychen von Herbert von Karajan (1908-1989) in 1968 und Franco Zeffirelli (1923-2019) in 1987 mehr oder weniger erfolgreich weiterverfolgt wird – tragen dazu bei, die Popularität dieser beiden Werke an der sogenannten Schnittstelle von Kino und Oper aufrechtzuerhalten. Erinnern wir uns an den gewaltigen Erfolg der Arie „Vesti la giubba“ in den sechziger Jahren, der so groß war, dass sie im Mittelpunkt einer Werbung für Kellogg’s Rice Krispies oder in einer Folge von Batman-Filmen (1943) von Bob Kane (1915-1998) und Matt Reeves (*1966) stand – und auch hinter Pagliaccis Tränen plötzlich das Lachen des Jokers enthüllte.

Zwischen Realismus und Stilisierung: Ein vom Verismus heimgesuchtes Kino…

Indem sie dem Gangsterfilm eine zweite Geburtsstunde geben, inspiriert von einer italienisch-amerikanischen Kultur, die zur Ästhetisierung der Gewalt neigt und von Religiosität durchdrungen ist, haben Scorsese und Coppola den Prozess des Mythologisieren der Mafioso im Kino abgeschlossen: Ein William Shakespeare - (1564-1616) artiger Usurpator, der nicht in der Lage ist, aus dem Kreis der Brutalität auszubrechen, ein finsterer König auf der Suche nach einer ungewissen Erlösung. Diese Werke sind fälschlicherweise naturalistische Darstellungen – insbesondere bei Scorsese, dessen dokumentarischer Stil die Coppola zugeschriebene epische Selbstgefälligkeit zu korrigieren vorgibt - , in Wirklichkeit aber perfekt stilisierte Darstellungen eines stark charakterisierten Milieus, haben diese Werke dieselben ethisch-ästhetischen Debatten ausgelöst wie ihre literarischen und lyrischen Vorgänger, die unter dem Etikett des Verismo zusammengefasst werden. In jedem Fall trägt die Oper in beiden Fällen eindeutig dazu bei, die Handlung aus dem primär realistischen Register herauszulösen, um sie auf die Ebene der zeitlosen Parabel zu heben.

Bei Scorsese verleihen die zugleich tränenreichen und tröstenden Tugenden des melodramatischen Intermezzo von Mascagni der gewalttätigen und schuldbewussten Animalität von La Motta die Züge eines blinden Kampfes mit diesem Engel, der am Ende der Nacht vielleicht ein Licht offenbaren wird – der Film endet mit dieser Formel aus dem Johannes-Evangelium: „Ich war blind und jetzt sehe ich!“

In Coppolas Werk verkörpert die Oper Corleones brennendes Verlangen und gleichzeitig seine Unmöglichkeit, das zu erreichen was nicht zu erreichen ist, was er für gesellschaftliche Respektabilität hält, die aber in Wirklichkeit nur ein letztes Trompe-l’oeil ist – wie die billigen Priester, die sich auf der Bühne und im Publikum gegenüberstehen und der Papp-Vatikan, dessen Brunnen ewig Blut spucken. Der Regisseur vertraute an, dass dieses Finale der logische Höhepunkt einer Trilogie sei, deren erste beiden Episoden werden bereits genau strukturell nach diesem festen Opernmodell durchdacht. Eine opernhafte Weltanschauung entspricht daher einer Ästhetik, die selbst opernhaft ist. Doch wenn Kunst Gewalt sublimiert, indem sie sie verschönert, ist sie kein rettender Ersatz für eine scheiternde Religion: Kaum gratuliert Michael seinem singenden Sohn, dass er dem Carleone eine Stimme gegeben hat, verliert er sein eigenes: Fassungslos über den Mord an seiner Tochter!

De Palma seinerseits ist über diesen Prozess hinausgegangen: Er hypertrophiert alle Stereotypen des Genres auf virtuose, manieristische Weise und kippt in einen rein referentiellen Raum – wofür die berühmte Hommage an den russischen Film Panzerkreuzer Potemkin (1925) von Serguei Eisenstein (1898-1948) während der Bahnhofsszene das markanteste Zeichen ist. Von da ist nichts passender als der metatheatralische Pagliacci, um das im Wesentlichen selbstreflexive von Natur aus aufrichtig-unaufrichtige Kino von De Palma zu allegorisieren.

Heute verfolgen Cavalleria Rusticana und Pagliacci eine erfolgreiche Filmkarriere dank Regisseuren, deren Arbeit sich durch einen hohen Cinephile-Faktor auszeichnet. Erinnern wir uns zum Beispiel daran, dass Fabio Armiliato (*1956) in To Rome with Love (2012) von Woody Allen (*1935) seine Dusche nie verlässt und dass Michel Fau (*1964) in derselben Rolle in Marguerite (2015) von Xavier Giannoli (*1972) auftritt? Der Bezug ist nicht umsonst: Durch den traurigen und geschminkten Clown geht es in beiden Fällen darum, die heikle Frage der Aufrichtigkeit in der Kunst, der subtilen Beziehung zwischen Beruf, Kunst und Künstlichkeit, aufzuwerten!

Obwohl er von russisch-jüdischen Emigranten abstammt, ist James Gray (*1969) heute der offensichtlichste und verklärteste Erbe des New Hollywood. Mit The Yards (2000) sagt der Regisseur ausdrücklich, dass er eine tiefgründige Reflexion über die Mittel und Ziele des literarischen und kinematografischen Verismus anstellen wollte und spielte auch bei den Dreharbeiten die Musik von Mascagni kontinuierlich, um den Schauspieler in die richtige Stimmung zu bringen. Von Cavalleria Rusticana fehlt jedoch im Soundtrack letztlich jede Spur, doch einige Jahre später steht Turiddus Romanze Siciliana im Mittelpunkt einer Schlüsselszene in Two Lovers (2008): Sie bringt das Dilemma des Protagonisten – das sich die Avatare von Lola und Santuzza teilen – auf den Punkt und liefert zugleich einen perfekten Niederschlag musikbegeisterter Cinephile, denn Gray erweist auf seine Weise all den großen Opernszenen, die er an seinen Vorgängern bewundert: Eine subtile Hommage!

Anhang: Die Librettisten der Oper Cavalleria Rusticana: Giovanni Targioni-Tozzetti (1863-1934), Guido Menasci (1867-1925) und Giovanni Verga (1840-1922). Das Libretto von Pagliacci ist vom Komponisten.

Vesti la giubba

e la faccia infarina.

La gente paga

e rider vuole qua.

E se Arlecchin

T’invola Colombina,

ridi, Pagliaccio…

e ognun applaudirà!

(Arie des Canio)

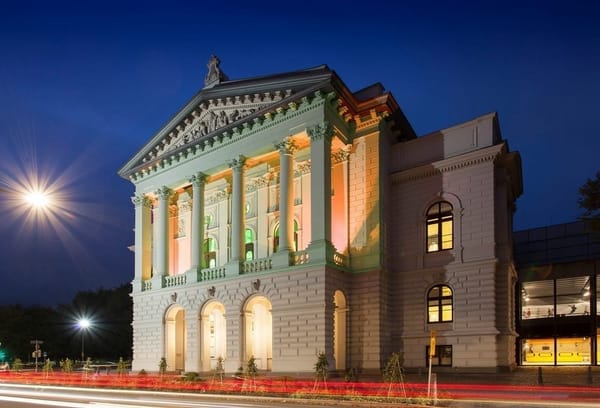

Zur Premiere in der Opéra Berlioz / Le Corum / Montpellier am 03. Oktober 2025:

Die weinende Madonna…

Das Verismus-Diptychon eröffnet die Saison des OPÉRA ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER und schärft durch seine Verlegung in einen heruntergekommenen Vorort das Bewusstsein für soziale Benachteiligung. Unter der Leitung der italienischen Regisseurin SILVIA PAOLIE werden die Ausgegrenzten von Künstlern interpretiert, die das Publikum tief bewegten, insbesondere die französische Mezzo-Sopranistin MARIE-ANDRÉE BOUCHARD-LESIEURS als SANTUZZA…

Diese Koproduktion mit der Opéra National de Toulon, die 2024 in einem Freilichttheater aufgeführt wurde, eröffnet die Saison in Montpellier. Vor dem Hintergrund aktueller und gesellschaftlicher Ereignisse wird der Schauplatzt der beiden Verismus-Dramen aus den Orten und der Zeitlichkeit des 20. Jahrhunderts entfernt, um die soziale Gewalt unserer Zeit deutlicher anzuprangern. Dies steht im Kontrast zur nüchternen Regie von der gleichfalls italienischen Regisseurin Emma Dante in der Produktion an der Opéra de Gèneve im Jahre 2018. Auch das sizilianische Dorf am Vorabend von Ostern in Cavalleria Rusticana und das kalabrische Dorf, das die reisende Straßentheater-Truppe im Pagliacci herzlich willkommen heißt, werden hier auf einem heruntergekommenen Platz aufgeführt. Umgeben von Zäunen aus Brachland macht der Halbkreis aus markierten Tribünen den Bühnenvorderteil frei für den Austausch der zeitgenössischen Protagonisten in aktueller Kleidung, entworfen von der italienischen Kostümbildnerin Agnese Rabatti. Eine intime Ecke vor dem Fernseher bei Mamma Lucia in Cavalleria Rusticana, ein vertraulicher Dorfklatsch mit den Bewohnern des Dorfes unter dem in Neonleuchtenden Heiligenschein von der italienischen Lichtbildnerin Fiammetta Baldiserri. Das einzigartige Kunststück von der italienischen Bühnenbildnerin Emanuelle Sinisi verleiht dem Diptychon eine gewisse dramatische Kohärenz, indem es auf diese Randgruppen der Gesellschaft hinweist, die beten, sich lieben und sich gegenseitig umbringen. Die Regisseurin Paoli spielt geschickt mit der Höhe und Tiefe der Tribünen und der Einfassung der Gitter für die Gemeinschaftsszenen, wie etwa die Ostermesse am Ausgang der Kirche in Cavallaria Rusticana. Für Pagliacci wird dieses Kunststück frontal: Die Zuschauer auf den Tribünen verfolgen die Aufführung der Commedia dell’arte wie ein antiker Chor. Sie sind somit ein Spiegel des Publikums in der Opéra Berlioz / Le Corum, das genauso durch das reale und schmutzige Drama des angekündigten Frauenmords an Nedda in Frage gestellt wird. In diesem Raum stellen das Graffiti „Piangi la Madonna“ und das Neonkreuz die fanatischen katholischen Bezüge her. Durch die Hinzufügung der stummen Rolle einer Obdachlosen und der sechs Tänzer unterstreicht die Regisseurin das sozioreligiöse Thema, eine wahre Grundlage des Verismus. Die alte Dame interpretiert von der italienischen Schauspielerin Giuseppina Merli symbolisiert die Menschlichkeit, die den Ausgeschlossenen ein wenig Trost spendet und sogar den Schmerz einer Pieta, die zu Ostern die liegenden Körper der Tänzer in ihren Armen hält. Die Breakdancer mit einer Choreografie von der italienischen Choreografin Emanuela Rosa verkörpern die Mafia-Kriminalität der Vorstädte, bevor sie sich als fröhliche Donald-Duck-Plüschtiere verkleiden.

Sind diese Bilder dramaturgisch beredsam? Teilweise, denn zu viel Konformität und Konvergenz zwischen dem Drama und der Musik schwächt sie leider mitunter. Erwähnen wir beispielsweise die Übereinstimmungen zwischen Gesang und dem leuchtendem Banner „Averti che Dio ti vede“ oder auch das Fallen der Tänzer, die die Stufen von Golgatha hinabsteigen… bei jedem kräftigen Takt der Musik. Andererseits ist die Dynamik der kollektiven Bewegungen gelungen, weil sie an die von Mascagni und Leoncavallo konstruierten choralen Verräumlichung außergewöhnlich teilnimmt. Letzterer nimmt in der schwindelerregenden Synergie des ersten Aktes auch Giacomo Puccinis (1858-1924 ) La Boheme (1896) vorweg. Vergessen wir nicht: Verismus ist Symbolik im wahrsten Sinne des Wortes!

Unter der Leitung des israelisch-amerikanischen Dirigenten Yoel Gamzou verdichtet das Orchestre National de Montpellier Occitanie die Eleganz der bewundernswerten Intermezzi in Cavalleria Rusticana – wunderschöne Soli für Flöte, Fagott und Violine. Diese nuancierten Töne verstärken die emotionale Ladung der Eifersuchtsdramen zwischen den hitzigen Konfrontationen. Die Nervosität der letzteren wird hier nicht immer voll beherrscht, insbesondere was die Ausgewogenheit der Instrumentalmassen betrifft. Die dreifache Beteiligung der Chöre – Choeur de l‘Opéra National de Montpellier Occitanie unter der Leitung des französischen Chordirektor Noëlle Gény, Choeur de l’Opéra de Dijon unter der Leitung des marokkanischen Chordirektor Anass Ismat und Choeur Opéra Junior unter dem spanisch-französischen Chordirektor Albert Alcaraz ist ihrerseits von durchweg stimmlicher Qualität und dramatischer Wirksamkeit.

Die junge Besetzung könnte vielleicht innerhalb der Oper ausgewogener sein! In beiden Werken interpretiert der azerbeidjanische Tenor Azar Zada die Rollen des Turiddu und Canio, desgleichen der polnische Bariton Tomasz Kumiega die Rollen des Alfio und Tonio und das auch wohl korrekt. Ersterer versucht, die für den Liebhaber Turiddu besonders erforderliche stimmliche Projektion und Lässigkeit beizubehalten. Überzeugender wirkt er beim zärtlichen Abschied von seiner Mama Lucia und dann im Gesang des Ehemanns Canio, der von seinem mörderischen Wahnsinn heimgesucht wird. Der zweite Protagonist für zwei Rollen beginnt mit Alfio, um mit seinem runden Timbre zu profitieren, das aber durch seinen Mangel an Charisma vor dem Liebhaber seiner Frau geschmälert wird. Derselbe Bariton fühlt sich im sarkastischen Geplapper des Clowns viel wohler und verkörpert die Düsternis des unausgeglichenen Tonio: Der das Drama auslöst! Der italienische Stil glänzt in der Stimme des südkoreanischen Bariton Leon Kim als Silvio mit seinen Impulsen und seiner Unterstützung, die seiner Rolle als Liebhaber außerhalb des Kreises gesellschaftlicher Gewalt Leben verleihen. Die Klarheit des Timbres des jungen polnischen Tenor Maciej Kwasnikowske als Beppe glänzt während der barocken Skizze der Commedia dell’arte. In den weiblichen Nebenrollen charakterisiert die französische Mezzo-Sopranistin Julie Pasturaud mit ihrer warmen Stimme ideal die Mamma Lucia. Während das leichte mitunter unhörbare Timbre der israelischen Mezzo-Sopranistin Reut Ventorero in der Rolle der Lola keine Ideal-Besetzung ist.

Unbestreitbar dominieren die Sängerinnen in jeder der beiden Opern - die schwangere Santuzza, das von ihrem Geliebten abgewiesene Dorfmädchen und Nedda, die Columbine der Wandertruppe - die Bühne mit ihrem Gesang, mit ihrem Engagement. In der dramatischen Rolle der Santuzza überrascht die französische Mezzo-Sopranistin Marie-Andrée Bouchard-Lesieur in mehr als einer Hinsicht. Die großzügige Projektion und Homogenität der Register, die Musikalität und das konstante Zuhören der Partner beleben eine dramatische, manchmal Animalische Präsenz, die das Publikum fesselt. Beim Verismo-Ausdruck ist die ukrainische Sopranistin Galina Cheplakova als Nedda optimal involviert. Von der Leichtigkeit des „Stridono lassù“, die durch das Weiterreichen von Ballons mit Kindern verstärkt wird, bis hin zu den Kreuzwegstationen ihres Schicksals passt sich ihr Gesang mit intensiver Menschlichkeit an.

Das von diesem Diptychon im italienischen Stil das überwältigte Premierenpublikum wahnsinnig stehend applaudierte und dass für einige Minuten bei dieser Saisoneröffnungs-Produktion.

Wir wollen noch auf eine wohl nicht sehr stark bemerkten Szene aufmerksam machen: In der Pause zwischen beiden Werken mit offenen Vorhang fuhr Mamma Lucia in einem Kinderwagen ihr Enkelkind von einer Seite zur anderen, somit ist die veristische Verknüpfung symbolkräftig geworden. Ein fast unmerklicher Übergang von einem Werk zum anderen…