Malta, Teatru Astra auf Gozo, TOSCA - Giacomo Puccini, IOCO

„Questo il bacio di Tosca!“

Bericht zur Aufführung von Giacomo Puccinis "Tosca" am Teatru Astra auf Gozo (Malta)

Wir besuchten die Premiere am 23. Oktober 2025

von Thomas Honickel

Über das Kuriosum zweier Opernhäuser im Abstand weniger hundert Meter auf dem maltesischen Schwester-Eiland Gozo haben wir ja vor knapp zwei Jahren bereits berichtet.

Nun hatten wir Gelegenheit, tatsächlich im Herbst, der für die Premieren beider Häuser üblichen Jahreszeit, einer Inszenierung des "Astra" von Puccinis im wahrsten Sinne mörderischen Verismo-Oper beizuwohnen.

HINTERGRÜNDE

Oper an einem Tag

Einige wenige Opern spielen exakt an einem Tag oder in einer Nacht. Es gibt sogar welche, die nahezu in Echtzeit spielen. Dieser dramaturgische Kniff erlaubt die Wirkung hoher, höchster Authentizität. Die Glaubhaftigkeit solch kompakter Zeitabläufe befördert den Eindruck tatsächlicher, veristischer Echtheit und das Erleben im Auditorium, als sei man Augenzeuge eines Momentes größter Wahrhaftigkeit.

Genannt werden darf das Urbild solcher Opern des Augenblicks: Mozarts "Figaro", der ja im Untertitel auch "Ein toller Tag" lautet. Da hat Mozarts favorisierter Librettist Lorenzo da Ponte die Echtheit des Sujets (hier das damals wohl gängige und in der Oper zurecht beklagte "Ius prima noctis") angeprangert und einen vermeintlich "echten" Hochzeitstag der jungen Brautleute in Szene gesetzt.

Ähnliche Werke des Musiktheaters mit zeitlich maximal minimierter Szene sind erst wieder im 19. Jahrhundert belegt, stets dann, wenn es um höchste Glaubwürdigkeit geht:

Im Verismo sind es der eine mörderische Tag der "Pagliacci" von Leoncavallo, der nicht minder mörderische Ostersonntagmorgen von "Cavalleria rusticana" von Mascagni, die Nächte bei Richard Strauss' "Ariadne" und "Salome".

Der Tag seines "Rosenkavaliers" ist ebenso zu nennen. Aber auch Beethovens "Fidelio" spielt an einem einzigen Nachmittag.

Darüber hinaus gibt es immer einzelne Szenen oder Akte, die auf wenige Zeiträume begrenzt sind: Webers mitternächtliche "Wolfsschluchtszene" (genau die Mitternachtsstunde), die Nacht von Ravels "l' enfant et les sortileges" oder der 2. Akt von Puccinis "Madame Butterfly".

Echtzeitmomente mit einzelnen Szenen liefert Bergs "Wozzeck". Poulencs "La voix humaine" berichtet die letzten Momente/Telefonate der Protagonistin in weniger als einer Stunde. Auch das sehr berührende Finale aus seinen "Dialogues des Carmelites" zeugt von solchen Echtzeitmomenten. Spannende szenische Musiktheateraugenblicke!

Tosca

Wie wenige andere Opern spielt eben auch Tosca an einem einzigen Tag. Und wohl gewählt ist das Datum mit dem 18./19. Juni 1800 zur Zeit der napoleonischen Eroberungsfeldzüge in Italien. Also durchaus ein historischer Background, der auch im Libretto mehrfach handlungsfördernd Erwähnung findet und damit das Geschehen als glaubwürdig unterstreicht, wenngleich keine der auftretenden Gestalten tatsächlich existent gelebt hat.

Die Premiere dieser Oper fand dann im Januar 1900 fast genau hundert Jahre nach der Terminierung der Storyline in Rom statt. Rom war nicht zwingend der damals gängige Uraufführungstraumort von Erfolgskomponisten. Aber zum einen wollte Puccini, nach weniger erfreulichen Erfahrungen mit der Scala in Mailand zuvor, bestimmten Kritikern aus dem Weg gehen. Zum anderen spielt die Oper in Rom und bietet mit genauesten Ortsangaben (Chiesa di Sant' Andrea, Palazzo Farnese, Engelsburg) die historische und atmosphärische wie politische Folie des Werkes.

Von hier aus nahm das Opus seinen Siegeslauf um die Welt, auch wenn die Massierung an Todesfällen schon markant ist: Ein Mord, eine Exekution, zwei Selbstmorde. Das bedeutet ab der Mitte des zweiten Aktes ein Todesfall pro 15 Minuten, (den von den Librettisten geplanten fünften Mord am Geheimpolizisten Spoletta verhinderte Puccini persönlich).

Solche Massierung an Leichen auf der Bühne war schon eine Packung zu damaliger Zeit, und Puccini setzte den krankheitsbedingten Todesfällen vorangegangenen Opern (Bohème, Manon Lescaut) nun eine Oper mit fast serienhafter, gewaltsamer Grausamkeit entgegen.

Gewiss: Dem Untergang ganzer Welten in Wagners "Ring", Verdis "Macbeth" und den "Trojanern" bei Berlioz kommt kaum ein Werk nahe. Aber nach den offenen Morden bei "Carmen", "Otello" und "Aida" knüpft Puccini hier an Tötungen in Serie an, wie man sie aus "Il trovatore" kennt und wie er sie in seiner unvollendet gebliebenen Oper "Turandot" noch einmal auferstehen lässt.

Solche blutigen Exzesse auf der Bühne waren damals weder üblich noch akzeptabel. Vielen war Tosca deshalb zu grausam und blutrünstig. Dazu kamen noch die Themen Krieg, Folter, Erpressung und sexuelle Nötigung. Kein Wunder, dass Tosca zunächst Widersprüche provozierte. Letztlich blieb für den Erfolg der Oper nicht nur die äußerst veristische Machart des Stoffes entscheidend, sondern vor allem die mitreißende Durchkomposition von Puccini. Dem Siegeszug der Oper, an dem gleich drei Librettisten von Format beteiligt waren, ging der des Schauspiels aus der Feder des Franzosen Victorien Sardou voran, befördert vor allem durch die Schauspieldiva der Zeit: Sarah Bernhardt (siehe unser Bericht zur "Traviata").

Puccini schafft eine Atemlosigkeit der Szenen, die kontemplativ nur an drei Stellen unterbrochen wird: „Recondita armonia“, „Vissi d' arte“, „E lucevan le stelle“, vielleicht kann man auch das Finale des 1. Aktes mit Scarpias "Va, Tosca" mitzählen. Orte, an denen die Handlung innehält, um die Seelenlage der Protagonisten zu zeichnen. Dies alles sind stets die Orte größter Zustimmung durchs Auditorium, wofür Puccini, der Opernkenner, instinktiv auch immer eine Generalpause für den Applaus vorsah. Ansonsten flieht die Handlung durch die Musik mit kolossaler Geschwindigkeit nach vorne.

Dabei bindet Puccini seinen musikalischen Strom mithilfe von Erinnerungsmotiven, welche die Handelnden und ihre Emotionen, ihre Befindlichkeiten und ihren Charakter umschreiben, zusammen. Sie fungieren ähnlich denen von Wagners Kosmos, aber sie unterscheiden sich doch ganz wesentlich, da sie vor allem und nahezu ausschließlich auf der Ebene von Gefühlen und dramatischem Kontext basieren. Sie unterstreichen und kommentieren, führen aber nie in eine Meta-Ebene, und vor allem: sie drängen sich nicht durch frontale Permanenz unangenehm auf.

So wie Puccini es einmal formuliert hat über den Vergleich zum Bayreuther Meister: "Wagners Musik ist ein Ozean. Meine Musik ist ein See, aber in meinem See spiegeln sich die Sterne."

Damit grenzte sich der Italiener durch den Fokus auf die poetische, klangmalerische und ästhetische Seite vom Hünen jenseits der Alpen ab. Und er tat gut daran.

Opera is Gozo - Tosca im Astra

Nun also Tosca auf Gozo. Man durfte gespannt sein. Weiträumig und großformatig wird auf dem Eiland mit Transparenten für die Aufführungen geworben; der selbstbewusste Slogan lautet dort: „Opera is Gozo“!

Das Astra-Haus, eines der beiden Opernhäuser auf der Insel, das 1968 erbaut wurde und das nach einem Brand Anfang dieses Jahrhunderts 2005 wiedereröffnet wurde, bietet Platz für ca. 1200 Zuschauer. Die Bühne hat eine nicht unbeträchtliche Portalbreite von fast 15 Metern und eine eher geringe Tiefe von 18 Metern. Die Bühnenausstattung ist technisch durchaus anspruchsvoll, wenngleich es außer dem üppigen Orchestergraben keine weiteren Bühnenrückräume gibt. Also keine Seitenbühnen, auf denen weitere Bühnenelemente gelagert werden können. So arbeiten die Inszenierungen häufig mit Einheitsbühnenbildern.

In den letzten Nach-Coronajahren gab es hier Rigoletto, Carmen und die selten gespielte Giovanna d' Arco von Verdi. Wie überhaupt, wenn man von Carmen absieht, fast nur italienische Opern der Romantik und des Verismo aufgeführt werden. Das Italienische ist den meisten Gozitanern von alten Zeiten her geläufig, die Nähe zu Sizilien führte lange Zeit zur Übertragung ausnahmslos italienischer Sender. Und natürlich ist das Englische aus kolonialer Ära zentral. Gepflegt wird indes das Maltesisch, das ein Ableger arabischer Sprachen ist.

So hat man sich an beiden Häusern auf Gozo auf das Kernrepertoire von Verdi und Puccini verständigt, knapp 70 Jahre Operngeschichte aus Italien, die dann rauf und runter abwechselnd repetiert wird.

Ungewöhnlich für den Opernbetrieb, wie wir ihn kennen, sehr speziell und ziemlich einseitig in der Programmierung, aber immerhin führt er solche Werke der Hochkultur in die Diaspora der winzigen Insel (67 km²), so groß wie gerade einmal Bayreuth oder Bautzen.

Das Maltesische Philharmonische Orchester (MPO) aus Valletta ist der stete gemeinsame Klangkörper der beiden Opernhäuser Astra und Aurora, die Dirigenten sind ehemalige Chefdirigenten des Orchesters, Solisten mit sängerischer Expertise lädt man von außen ein. Häufig klangvolle Namen internationaler Häuser, die hier agieren. Kleinere Rollen besetzt man aus den eigenen Reihen, ebenso alles, was chorisch realisiert werden muss.

Die maximal zwei Aufführungen pro Haus sind häufig schnell ausgebucht. Sie sind gesellschaftliche Ereignisse, befeuert durch die Rivalität beider Opernhäuser, und es gehört zum „must part“ aller Einwohner mindestens von Victoria (Rabat), der Hauptstadt, hier präsent zu sein.

Schnell füllen sich die zwei Ränge an Logen, der hintere Balkon mit zahlreichen Reihen und das üppig ausgestattete, ansteigende Parkett.

Mit den Gepflogenheiten mitteleuropäischer Häuser haben diese Veranstaltungen nichts gemein. Hier herrschen gänzlich andere Riten, Erwartungen und ein teilweise burschikoser, bisweilen grotesker Umgang mit der Institution Oper. Dazu später mehr.

Da werden bisweilen auf Zuruf des Publikums auch ganze Szenen eines Werkes als Dacapo spontan wiederholt, (so 2019, als Tosca letztmalig im Teatru Aurora lief mit der gesamten (!) Wiederholung des Finales aus dem 1. Akt. Da kann eine Aufführung auch mal drei Stunden dauern, so wie im vorliegenden Fall).

Tosca Act 1 Te Deum with Encore - Lucio Gallo, Aurora Opera House, Gozo - YouTube

In 2025 sang Marija Jelic, kurzfristig eingesprungen, die Sängerin Floria Tosca, Dario di Vietri den Maler Mario Cavaradossi und Badral Chuluunbataar den Polizeichef Baron Scarpia. Eine Serbin, ein Italiener und ein Russe mit mongolischen Wurzeln; wahrlich international.

In der zweiten Reihe der Soli sind der geflüchtete Republikaner Cesare Angelotti (Noel Galea) und als Gendarmen und Handlanger Scarpias die Geheimpolizisten Sciarrone (Ivan Vella) und Spoletta (Angelo Muscatt). Louis Andrew Cassar singt den Sakristan. Allesamt solistische Akteure des Archipels, die hier im Genre Oper zu prominenten Darstellungen herangezogen werden.

Dazu der Teatru Astra Opera Chorus und der Coro Lirico Siciliano, der aus dem Off und prominent auf der Bühne als Gläubige im Dom und als atmosphärische Grundierung des 3. Aktes zu hören ist. Sie werden geführt von Francis Camilleri und Francesco Costa.

Das MPO wurde vom Gozitaner und Ex-Chefdirigenten Maestro Dr. John Galea dirigiert. Die Regie führt Enrico Stinchelli. Für Bühne und Kostüme zeichnen verantwortlich Matteo Capobianco und Joseph Cauchi. Alles dem Verein "Stella" nahestehende oder langjährige Mitglieder, welche das Schiff von „Astra“ kreativ durch die Klippen des anspruchsvollen Projekts steuern.

Wovon wird berichtet?

Die Geschichte um die titelführende Tosca ist eine multithematische Angelegenheit, die ein breites Spektrum an szenischer Deutung ermöglicht:

- Liebesgeschichte zwischen Tosca und Cavaradossi inklusive Leidenschaft und Eifersucht als Triebfeder für die ursächlichen Verwicklungen von Verrat und Erpressung

- Korruption, Erpressung, Nötigung durch Scarpia an Tosca, der Staat als Organ für Machtmissbrauch

- politische Kontroversen rund um Angelotti und Cavaradossi im historischen Kontext der poltischen Begebenheiten und Ereignisse der Zeit

- Kirche und sakraler Raum als doppelbödiger Raum für Schuld und Sühne

Ein maltesischer Klangkörper für zwei Inseln

Üblicherweise bedarf es bei diesem Werk einer Besetzung, die kaum weniger als 60 Musiker haben darf. Das MPO hat nicht mal 50 feste Stellen. Darunter fehlen im Etat lt. Homepage des Orchesters feste Stellen im Blechbläserbereich und beim Schlagwerk. Die tiefen Streicher sind für ein solches Werk sparsam besetzt. Bleibt angesichts der überschaubaren Stellenbesetzung die Alternative nach reduzierter Besetzung (da gibt es diverse Fassungen) oder der Einsatz von Gästen im Graben. Die Gozitanische Lösung war so clever wie zielführend: Da der Graben (ähnlich wie in Bayreuth) weit unter die Bühne reicht, saßen die nicht reduzierten Bläser fast ausnahmslos unter einem (akustisch durchaus tragfähigen) Plafond, die stark reduzieren Streicher (8.6.4.4.2) für das Publikum sichtbar im vorderen Teil. Die Distanz vom Dirigenten zur Bühnenrampe war mit knapp drei Metern für mitteleuropäische Standards ungewöhnlich nah, was eine optimale Koordination beförderte.

Was konnte man sehen?

Bedingt durch die o.b. Bühnensituation, die kaum Variabilität von Bühnenelementen zulässt, da man keine Seitenbühnen zur Lagerung hat, musste auch hier ein Einheitsbühnenbild herhalten, das multifunktional einsetzbar und deutbar ist. Auch hier schufen die kreativen Köpfe der Produktion Matteo Capobianco und Joseph Cauchi eine Bühnensituation, die multifunktional gedeutet und ausgestattet werden konnte. An den Seiten zwei Freitreppen, die sich konisch gewölbt in der Höhe auf einem Plateau trafen. Schnell wurde klar, dass hier auch Massen positioniert werden konnten/sollten. Im Mittelraum zwischen den äußeren marmorfarbenen Stufen gab es somit einen der wesentlichen Spielräume, der Ausblick auf eine hintere Spielebene bot, die zusätzliche Auftrittsmöglichkeiten und Handlungsebenen offerierte. Von hier wurde die festliche Prozession zum „Te Deum“ (Finale 1. Akt) begonnen, hier wurde später der Maler gefoltert (2. Akt), und im 3. Akt wurde dieser Raum mit einer stilechten Engelsburg bestückt. Eine abschließende Operafolie wurde wechselnd mit den originalen Spielorten projiziert.

Diese Bühnensituation war zunächst mit wenigem aber bedeutsamem Mobiliar das Interieur des Doms, anschließend Palazzo des Scarpia und endlich Vorplatz der Engelsburg, die als Frontalrelief trefflich nachgebaut worden war. Hier fand eindrucksvoll die schicksalshafte Exekution Cavaradossis statt.

Um glaubwürdige Varianten im Einheitsbühnenbild zu evaluieren, tauchte man im zweiten Bild die Treppenlandschaft in ein Kerzenmeer, im Finale wurde das Setting dann in einen düsteren Platz vor Sonnenaufgang verwandelt.

Stilechte Gewandungen

Hier schlägt die Stunde der kreativen Designer auf der Insel, aber auch die der Schneiderinnen und der Ausstatter. Führt man sich vor Augen, dass für die wenigen Massenszenen alleine fast 100 Kostüme nötig wurden, dazu für Komparsen im Folterkeller und beim Erschießungsfinale zusätzliche Uniformen und natürlich die prächtigen und anschaulichen Gewandungen der Protagonisten, ist allein die schiere Menge dieses Aufwands ein "Bravo!" wert.

Konventionell und einnehmend

Wie führt man in kurzer Zeit professionelle Gäste, semiprofessionelle Akteure und einen Laienchor organisch zusammen? Enrico Stinchelli gelang dies mit seinem umfangreichen Team, über das eine noble Hochglanzbroschüre ausführlich Aufschluss gibt, vorzüglich. Seine Tosca-Deutung ist eine im positiven Sinne konventionelle, vielleicht auch erwartbare, möglicherweise von dieser Zielgruppe erwünschte Interpretation. Sie ist liebevoll bis in die Details, sie ist in der Organisation der Gruppen von beeindruckender Kraft und seherischer Kreativität.

Als Beispiel diene die brillante Idee, das massenhafte Auftreten der Gottesdienstgemeinde sehr früh und sehr subtil bereits während des verschwörerischen Pakts von Scarpia und seiner Geheimpolizei beginnen zu lassen. So sind mit den ersten Takten des "Te Deum"-Gesangs alle auf ihren Positionen, nahezu unbemerkt und auf leisen Sohlen erreichten sie im sakralen Raum der Chiesa ihren Ort. Wenn sich dann noch aus dem besagten Hinterbühnenraum eine Heerschar an Ministranten und Geistliche der Bühnenmitte nähern und oben auf dem erhöhten Balkon der Bischof mit Monstranz und Gefolge einzieht, ist die Wirkung stupende erreicht; und der Melos der Gregorianik schmiegt sich den gewalttätigen Orchesterschlägen Scarpias an, dass es einem den Atem verschlägt.

Die Vielzahl an lichttechnischen Wundern der Aufführung, die der Einheitsbühne diverse kontrastierende Wirkungen abtrotzt, nimmt unmittelbar ein. Die szenischen Abläufe sind organisch und gut und zwingend einstudiert. Da sitzt jeder Gang, jede Bewegung. Enrico Stinchelli führt seine Protagonisten, die Komparsen und die Ensembles mit sicherer und überzeugender Hand.

Gewiss: Hier wird keine Übertragung ins Jetzt hergestellt; aber will man das denn überhaupt?

Der Reiz des Erwartbaren nimmt die vermutlich selten mit dem Genre Oper in Kontakt tretenden Gozitaner gefangen. Und das ist gut so!

Puccinis historische Folie wird nicht durch egomanisches Regietheater verbogen. Warum vieles Solistische ziemlich nah an der Bühnenrampe erklingt, erfährt man, wenn die Sänger bisweilen einmal aus der Distanz singen müssen. Dann weiß man, dass der Saal seine akustischen Trümpfe auf den ersten 3- 4 Metern ausspielt. Von hinten wird es zunehmend schwierig, den Saal zu erreichen. Das alles ist aber dem intensiven Zugriff auf das Auditorium zuträglich, da ja der Graben zur Hälfte unter der Bühne verschwindet. So kann man viel Mimik und Gestik auch aus der Distanz wahrnehmen.

Was gab es zu hören?

Die Erwartungen sind hoch an das Protagonistenterzett Tosca, Cavaradossi, Scarpia, aber auch an die nicht nur stichwortgebenden "Nebenrollen" wie Sakristan, Angelotti sowie Spoletta und Sciarone. Die Frage im Vorfeld war, wie sich diese Melange aus Profis und Sängern aus der zweiten (oder dritten) Reihe darstellen würde. Ebenso die Überlegungen zum szenischen und musikalischen Niveau von Chorensembles. Neben dem Finale im 1. Akt gibt es ja noch kleinere Szenen mit Frauen- und Männerchor aus dem Off.

Das Fazit gleich vorweg:

Man durfte aufs Angenehmste überrascht sein über das sängerische und choristische Niveau.

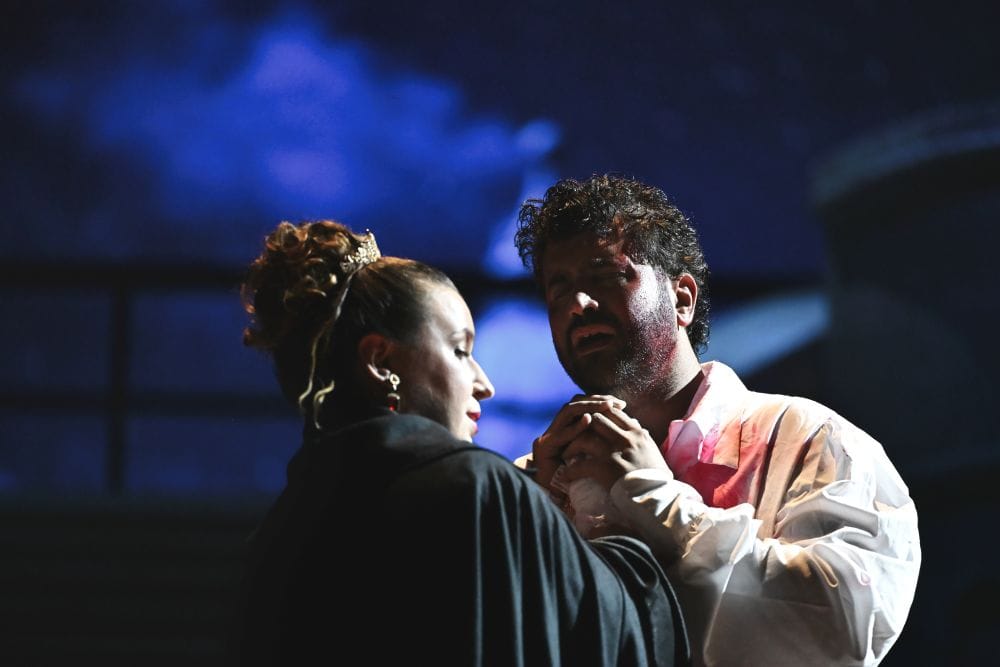

Eine blendende Tosca von Marija Jelic, einer Serbin mit Erfahrungen im dramatischen Fach; und gesegnet mit einem Organ, das nicht nur im Volumen sondern auch mit einer reichen Palette an Farben überzeugt. Im sotto voce mit tragfähiger Wärme, in den eruptiven Passagen und im Mammutensemble von glanzvoller Pracht, die nie zur Schärfe neigt. Ihre berühmte "Vissi d'arte"-Arie darf sie (wie erstmals die Callas) im Liegen beginnen. Ihr Gesang dort berührt ungemein. Auch ihr Spiel ist kongenial, das abgrundtief dämonische Verdikt über den von ihr frisch getöteten Scarpia „E avati a lui tremava tutta Roma“ (Und vor diesem zitterte ganz Rom) ist von erschütternder Traurigkeit, vor allem wenn sie den frisch Ermordeten dann auch noch mit Totenbettkerzen und Crucifix „dekoriert“. Und am Ende stürzt sie mit letztem Aufschrei (überaus gekonnt) von den Zinnen der Engelsburg. Ovationen zurecht für die Künstlerin!

Ihr zur Seite ein strahlkräftiger Cavaradossi, den Dario di Vietri viril und leidenschaftlich gibt, ein wenig auch trotzig und naiv, wenn er im 2. Akt seine politische Gesinnung einen Tick zu deutlich artikuliert. Anfangs klingt seine baritonale Färbung an tiefen Stellen noch gewöhnungsbedürftig; die Partie hat neben vielen Hochtönen auch allerhand an Tiefe zu bewältigen. Aber im Laufe des Abends bewundert man nicht nur Kondition und Klangvolumen, sondern auch Leidenschaft und Hingabe an die Partie. Sein "E lucevan le stelle" erntet zurecht anhaltende Bravorufe.

Der Bariton Scarpia von Badral Chuluunbataar ist eine Augenweide und ein Ohrenschmaus. Der gebürtige Mongole mit Ausbildung in der russischen Schule findet sich im italienischen Fach bestens zurecht. Sein Spiel mäandert zwischen satanisch, berechnend und korrupt, lüstern und machtbesessen. Seine Stimme ist eher ein hoher, vielleicht sogar sehr seltener Spinto-Bariton, der die Höhen mit Klarheit und Geschmack ausfüllt. Die Tiefe, die Puccini bei den schwärzesten Momenten vorsieht, füllt er nicht immer aus. Dagegen ist sein Monolog mit Chor im Finale des 1. Aktes bezwingend. Sein letzter sehnender, triumphierender Gesang "Tosca, finalmente mia!" vor seiner Ermordung durch Tosca gehört zu den Höhepunkten der Oper. Danach darf er getrost in die ewigen Jagdgründe entschwinden.

Ihm zur Seite stehen mit Spoletta und Sciarone zwei Schergen mit besonderer, gestalterischer Kraft und im Fall von Angelo Muscatts Spoletta mit einer ausdrucksstarken, tragfähigen Stimme, von der man gerne auch mehr gehört hätte.

Auch der Cesare Angelotti von Noel Galea und der Sakristan von Louis Andrew Cassar singen auf Augenhöhe mit den Protagonisten, alles Sänger aus dem semiprofessionellen Bereich, vokale Malteser Stimmgewächse. Man staunt!

Großes Erstaunen auch über die wenigen, aber sehr anrührenden Phrasen des Hirtenknaben (Kindersopran) Jamie Sciberras, der mit bemerkenswerter Kraft und bezaubernder Stimme den Hirtenjungen zu Beginn des 3. Aktes singt. Ein so schönes und gepflegtes Vibrato einer Kinderstimme hört man in unseren Breiten selten.

Ein besonderes Lob verdienen der Gemeinschafts-Opera-Chorus und der Kinderchor. Wenn man sich vor Augen führt, dass hier Laien singen, zieht man den Hut vor dieser Leistung: Volumen (Te Deum), Kommunikation/Koordination/Intonation (2. Akt aus dem Off) und spielerische Gestaltungsfreude sind herausragend. Auch die lebendig und absolut kindgerecht agierend Kinderschar (mit 40 jungen Menschen) ist akustisch enorm präsent und optisch ein echter Hingucker. Hier haben die Chorleiter allerbeste Arbeit im Vorfeld geleistet (Francis Camilleri, Francesco Costa und Sylvana Attard).

Allerdings gehört zu einer solchen, gelungenen Opernaufführung auch ein Dirigent, bei dem all die musikalischen Fäden zusammenlaufen. Maestro Dr. John Galea ist ein ruhiger und präziser Sachwalter der Partitur, der mit wachem Ohr zur Bühne die zahlreichen agogischen und freien Momente der Soli assistiert. Er weiß, die Musik Puccinis zu retardieren oder zu beschleunigen, wo es nottut. Fermaten sind gut ausgehört und sein Dirigat ist sängerfreundlich. Im großen Tutti weiß er die Massen im Griff zu halten, seine Koordination der Off-Chöre im 2. Akt, für die wir in unseren Breiten Monitore und Kameras benötigen, ist makellos und synchron. Höchste Anerkennung für diese unprätentiöse Leistung!

Das MPO ist bis auf die reduzierten Streicher original besetzt und spielt seinen Puccini mit Leidenschaft, Präzision und bestem Kontakt zur Bühne. Herauszuheben sind das wunderbare Klarinettensolo zur Cavaradossi-Arie im 3. Akt, der Flöten-Kondukt zur Peinigung des Helden im 2. Akt, das herrliche Cello-Quartett im Finale (das leider massiv zugehustet wird von Teilen des Auditoriums), ein makelloses Hornquartett und einige klangvolle Soli der Stimmführer bei den Streichern.

Im Tutti trägt das MPO nie zu satt auf, maximal im „Te Deum“ (da soll es ja auch so sein!), ansonsten meint man hier, was die Güte der Korrespondenz mit der Bühne angeht, weniger einer Premiere zu lauschen als mehr einer Vorstellung mit großer Routine zu späterer Zeit. Da dürfen sich Malta und Gozo glücklich schätzen, ein solches Ensemble auf dem Archipel zu haben.

Wo so viel Licht ist, wirkt auch der Schatten

Für einen hochkulturerfahrenen Opernbesucher stand natürlich vorab als größte Frage im Raum, wie eine solche italienische Oper auf diesem winzigen Eiland vom Auditorium aufgenommen wird. Wobei man hier gewiss nicht von einem anonymen Publikum ausgehen darf, sondern vielmehr vom üppig vorhandenen Fanclub des „Stella“-Clubs, der sein „Astra“-Opernhaus im optimalen Glanz leuchtend und klingend erleben möchte. Da die Opern traditionell im Herbst stattfinden, durfte man auch davon ausgehen, dass hier wohl kaum touristische Besucher zugegen sein würden. Das war eine Sache der Insel: Von Inselbewohnern für Inselbewohner. Man war unter sich (inklusive vermutlich Mitgliedern des konkurrierenden „Aurora“-Theaters, das seine Premiere 14 Tage zuvor mit Verdis "Forza del destino" hatte).

Irritationen

Im Gegensatz zu den o.b. makellosen und beeindruckenden künstlerischen Leistungen und einer fabelhaften Regie in der Diaspora blieben die Erkenntnisse bezüglich des Auditoriums gemischt, mindestens befremdlich, in Teilen maximal irritierend.

Es beginnt damit, dass die ca. 1200 Besucher dieses für die Insel besonderen lokalen Events sich tatsächlich enorm in Schale geworfen haben, aber die Zeichen für den Beginn der Oper in Teilen enorm verschlafen; so startete das Ganze mit 15 Minuten Verspätung. Und auch nach den ersten Takten der Oper tropften immer noch weitere Gruppen ziemlich dreist ins szenische Geschehen. Loriot lässt grüßen!

Darüber hinaus gab es in den Logen Sekt und einen Imbiss, der ebenfalls hier und dort während der Vorstellung geräuschvoll zu sich genommen wird. Und die Dunkelheit des Saals wurde in nicht wenigen Sesseln trotz öffentlicher Ermahnung flächendeckend mit Handybeleuchtung illuminiert. Die dramatische Handlung des 1. Aktes nahm das kleinstädtische Publikum jedoch mit größtmöglicher Konzentration zur Kenntnis. Puccini hat geschickt an den zentralen, ariosen Arien-Enden Generalpausen installiert, die es dem Publikum ermöglichen die vier traditionellen Solohighlights ausgiebig zu beklatschen. So auch hier auf Gozo!

Das phänomenale und immer wieder aufs Neue anrührende Kirchenfinale im 1. Akt wird denn auch ebenfalls enorm beklatscht. Schon hier staunt man aber, dass der Applaus unmittelbar und abrupt abreißt, wenn sich der Vorgang schließt. Es scheint, wie sich im Weiteren zeigen sollte, eine kollektive Verabredung zu sein, dass man nach Schließen des Vorhangs nicht mehr applaudieren „darf“. Einen Mitteleuropäer irritiert das nachhaltig.

Die Pausen zwischen allen drei (!) Akten, das merkt man schnell, sind dringend geboten, denn das Haus verfügt über keinen guten Frischluftaustausch. So genießt man die ca. 15–20-minütigen Pausen und lernt auch ein wenig über die Gepflogenheiten vor Ort. Das Klingeln zum 2. Akt wie später dann auch zum 3. Akt sind kein zwingender Grund, seinen Platz unmittelbar aufzusuchen, sodass auch nach Neubeginn der Akte immer wieder ganze Heerscharen den Saal im Dunklen und geräuschvoll betreten. Kuriose Situationen, die man mit einem Schmunzeln kommentieren würde. Gerade weil die Gäste glamourös gekleidet sind, wenn es nicht um die Ehrfurcht vor der Kunst Puccinis oder die Leistung der Interpreten ginge.

Doch auf der Bühne und im Graben nimmt man es stoisch gelassen. Als mitteleuropäisch konditionierter Opernbesucher hingegen ist man aufs Äußerste bestürzt über solch ignorantes Verhalten. Was sich am Ende des 2. Aktes an nachlassender Konzentration im Auditorium abzeichnet, verschärft sich im 3. Akt enorm und hinterlässt den Betrachter konsterniert.

Lautlose Musik und problematische Vorhänge

Die letzten Takte nach Toscas Mord an Scarpia sind parallel zum Erlöschen des Lebensodems des Polizeichefs sorgsam und mit leisesten Orchesterklängen nachgezeichnet. Dazu Toscas letzte Replik mit tiefster, tonloser Diktion: "E avanti a lui tremeva tutta Roma...". Der 2. Akt verlöscht im Nichts. Eigentlich ein Ort, den man überrascht und schockiert gleichermaßen mit angehaltenem Atem als Hörer und Betrachter flankiert.

Nicht so auf Gozo: Während die Kerzen als Katafalk nach Puccinis Vorgaben von Tosca postiert und ein Crucifix ihm auf den Leib gelegt werden, fällt dramaturgisch völlig zu früh und eben für die Gozitaner applausheischend der Vorhang, sodass man den Dirigenten Maestro Galea noch einige Takte dirigieren sieht aber eben nicht hört, da der Applaus die Musik vollständig überdeckt. Da wird die Musik hingerichtet, ohne dass es jemandem weh zu tun scheint.

Das Identische setzt sich dann zu Beginn des 3. Aktes fort, intensiviert und forciert.

Puccini hat eines seiner schönsten, geheimnisvollsten und atmosphärisch dichtesten Orchesterintermezzi an den Beginn des Engelsburg-Aktes geschrieben. Hier wird die Nacht am Tiber, die Mystik des Moments, die Ungewissheit über alles Kommende greifbar mit Kirchenglocken, impressionistischen Klängen, die ebenso im Vagen bleiben wie das Drama zum jetzigen Zeitpunkt. Die Nacht atmet das nahende Fatum, man fürchtet fast den Beginn des Tages.

Im Publikum dazu permanentes Getuschel, Gespräche und vor allem nachhaltige perkussive Nebengeräusche durch anhaltendes Husten und Räuspern. Als dann nach Cavaradossis Bitte, ein Testament für Tosca schreiben zu dürfen, das träumerische und reflexive Liebesmotiv in einem innigen Celloquartett erklingt, schwebt man angesichts der nicht enden wollenden Husterei im Raum zwischen höchster Verärgerung und tiefstem Mitgefühl für die hingebungsvoll musizierenden Musiker. Sobald anschließend wieder gesungen wird, und Selbiges möglichst laut und möglichst hoch, sind wieder alle bei der Sache. Immerhin, so wird Cavaradossis "E lucevan le stelle" doch noch zu einem Ereignis.

Nach Cavaradossis Tod, der die letzte Grausamkeit Scrapias offenbart, stürzt sich auch die Titelheldin eindrucksvoll von der Engelsburg. Der dann einsetzende Applaus beginnt, da man sich nun sicher ist, dass die Oper zu Ende erzählt ist, noch in den furiosen letzten Tutti-Takten des Orchesters. So untermalt das MPO die Ovationen der Gozitaner, anstatt die Oper und die grausame Geschichte mit niederschmetternden Todesakkorden zu finalisieren.

Wer zuerst den Saal verlässt, hat gewonnen...

Eine Geschichte für sich ist der Schlussapplaus, der in dieser Form selten begegnet. Abgesehen davon, dass sich im Moment des fallenden Vorhangs zahlreiche Gäste, teilweise ganze Reihen erheben, um das Opernhaus wie in einem "Fußballstadion" zu verlassen, schwankt die Zustimmung zwischen kurzzeitiger Euphorie und permanent nachlassendem Applaus.

Als Regie und Ausstattung die Bühne betreten, ist man bereits beim zarten Mezzoforte angekommen. Als dann, völlig unnötig und in unseren Breiten ungewöhnlich, Blumensträuße überreicht werden und alle Beteiligten irgendwie betreten und ratlos an der Bühnenkante stehen, ebbt der Applaus weiter ab. Mit letzter Kraft stemmt sich die Tosca-Darstellerin dem Entschwinden des Beifalls entgegen und zieht das Kollektiv zu einem letzten Gang nach vorne. Kurze Zeit später fällt der Vorhang und unmittelbar danach, ein Ereignis, endet der Applaus schlagartig. Licht an, alles erhebt sich und verlässt (fluchtartig) den Saal.

Wir saßen als mitteleuropäisch konditionierte Opernbesucher minutenlang im Stuhl und verstanden die Welt nicht mehr. Darüber und über die seltsamen Reaktionen konnten auch die enormen Mengen an Blumengebinden, die auf die Bühne flogen (man erinnere sich an Kupferstiche aus dem 19. Jahrhundert etwa bei Auftritten von Jenny Lind, Franz Liszt oder Nicole Paganini) nicht hinwegtäuschen.

Eine solche Leistung hätte in Deutschland mehrere Vorhänge, Sonderapplaus für die Protagonisten und den Dirigenten hervorgerufen. Nicht so hier. Als der Maestro auf die Bühne geholt wird, haben tatsächlich nicht wenige im Orchestergraben bereits ihre Instrumentenkoffer gepackt und den Ort ihres musischen Tuns verlassen. Einige wenige verweilen, manche im Gespräch, die wenigsten mit Kontakt zur Bühne, um den vokalen Kollegen zu huldigen.

Als Galea das Orchester aufstehen lassen möchte, sind gerade mal ein Drittel noch vorhanden, der Rest ist schon im Foyer, in der Kantine oder sonstwo. Ob einige von ihnen die letzte Fähre nach Malta erwischen wollten, um die Nacht bei den Familien zu verbringen? Man weiß es nicht. Das Ganze scheint aber niemanden in irgendeiner Form zu irritieren. Knapp 1.200 Menschen haben dieses Haus an diesem Abend bevölkert. Knapp eine halbe Stunde später sind alle Straßen in Victoria auf Gozo wie leergefegt, so als habe das alles gar nicht stattgefunden. Eine spukhafte Atmosphäre!

Etwas betreten verlassen wir das Theater, stumm setzen wir unsere Rückreise ins Hotel fort, berührt vom Bühnengeschehen, schockiert von allem, was diesseits der Bühne sich eröffnete.

Epilog

Gespannt konnte man sein, in der Woche nach dieser Tosca die dörflichen Gespräche der Gozitaner zu belauschen, wo vermutlich intensiv diskutiert wurde, welche Aufführungen, welche Deutungen gelungener waren. Ein heißer Herbst sicherlich!

Oktober ist Opernzeit

Der gesamte Oktober gilt als einer der kulturellen Monate im Jahr. Mit finanzieller Hilfe des Kultusministeriums aus Valletta/Malta wird diese regionale Kulturinitiative massiv unterstützt. Darüber hinaus werden die Opernaufführungen von zahlreichen weiteren musikalischen Aktivitäten geländert: Kammermusik, Recitals, Vortragsabende, Gesprächskonzerte, Vermittlungsinitiativen. Education on a very small Island!

Äußerst bemerkenswert ist das professionelle Erscheinungsbild von Homepage, Programmheft, Advertisment, online Kartenservice, Management und Kommunikation. Das hält (neben der Güte des Dargebotenen) mindestens mit mitteleuropäischen Standards mit. Bravi!