Lausanne, Opéra de Lausanne, Don Quichotte - J. Massenet, IOCO

05.10.2025

EINE DÄMMRIGE EXOTIK…

Alza ! Alza !

Ne pensons qu’au plaisier d’aimer,

A la fièvre des heures brèves

Ou l’on sent le cœur se pamer

Sous les baisers cueillis aux lèvres !

Olé ! Alza !

(Arie der Dulcinée / 4. Akt / Auszug)

In Richtung Melancholie…

Im Jahr 1908, als die Zusammenarbeit zwischen Jules Massenet (1842-1912) und Henri Cain (1857-1937) für Don Quichotte (1910) begann, sah sich der Komponist trotz seiner sechsundsechzig Jahren und großer Erfahrung zum ersten Mal mit dem Konzept der Tragikomik konfrontiert. Ein dramaturgischer Ton, der eng mit der Figur des Hidalgo von Miguel de Cervantes (1547-1616) und Jacques de Lorrain (1856-1904) verbunden war und ständig zwischen Lachen und Weinen schwebte. Dennoch ist es dem Komponisten bei dieser x-ten schriftstellerischen Herausforderung gelungen, diese „Uneinigkeit“ der Gefühle wirkungsvoll zu vertonen und sie durch eine Reihe von „Verschiebungen“ in Musik zu übersetzen, die dennoch in der Sprache des Autors von Manon (1884) bleiben. Auch die ästhetischen Veränderungen sind ziemlich überraschend, da der Komponist für seine drei Protagonisten – ein Mezzo-Sopran, ein Bariton und eine Bass-Stimme – nur tiefe Stimmen vorsieht. Aber auch eine Veränderung im Schreiben, da Massenet sich im gesamten Text beispiellose Freiheiten zu nehmen scheint durch eine Reihe von prosodischen Verschiebungen. Mit diesem Begriff wollen wir eine Reihe kleiner „Fehler“ der Betonung bezeichnen, die die französischen Wörter in Bezug auf die rhythmische Konzeption der Melodie. „[…] Das ganze Problem besteht darin, starke und schwache Silben, lange und kurze, die Ausgewogenheit der Sätze und die Zäsuren der Verse zu beachten“, schreibt Massenet. Wenn nun die absolute Beachtung der sprachlichen Artikulation ein spezifisches Element des Vokalstils von Massenet darstellte, so ist es offensichtlich, dass er in Don Quichotte diese Genauigkeit, die seine Sprache anderswo charakterisiert hat, nicht immer zu berücksichtigen scheint.

Dies erklärt sich, wenn man bedenkt, dass Massenet in Don Quichotte einen neuen Eklektizismus des Schreibens in die Praxis umsetzt, der eng mit den verschiedenen Gesangsstilen verbunden ist, die sich in der Partitur vervielfältigen. Mehrere Stile, die direkt mit der Natur der Hauptfiguren korrespondieren. Jede Figur im Werk hat ihr charakteristisches Motiv, das durch eine eigene Zeile definiert wird. Die Strukturen der Phrasen können sich ändern in der Natur und Psychologie der jeweiligen Charaktere ändern. Daher ist in Don Quichotte der Gesang des Protagonisten konstituiert mit pompösen Phrasen und verträumten Melodien, die sich mit seinen regelmäßigen Kurven imitieren, heben die edlen und affektierten Gesten des „Ritters von der traurigen Gestalt“ besonders hervor. Wir können dies zum Beispiel in seinem Arioso hören: „Quand apparaissent les étoiles“, das im gesamten Werk mehrmals wiederholt wird, sowie während der gesamten langsamen Agonie von Don Quichotte am Ende des Werks.

Ein ganz anderes Phänomen: Die melodische Behandlung der Figur von Sancho zeugt von einer Arbeit an der rhythmischen Prosodie, die in der Komposition von Massenet ganz besonders ausgeprägt ist. Es handelt sich oft um ein Gewebe aus prägnanten, fragmentarischen und nervösen Phrasen, die sich durch eine gewisse rhythmische Komplexität auszeichnen und nur manchmal durch den Einsatz von Onomatopoesie wiederbelebt werden. In bestimmten Phrasen, die von Sancho im ersten Akt gesungen werden, bemerken wir beispielweise eine einfache Schreibweise, die aber fast wie ein pointilistischer Strich konzipiert ist und aus einer schnellen Abfolge von Achtelnoten-Triolen mit schwieriger Intonation besteht, unterbrochen von großen Intervallen wie die Sexte und die Oktave. Obwohl er die Betonung der Wörter besser respektiert, verleiht der Komponist der Artikulation der Phrase einen künstlichen Charakter, der fast mechanisch und daher komisch wird. Diese letzte Technik stellt eindeutig eines der Hauptphänomene der komischen Sprache von Massenet dar, da sie bereits in früheren Werken, wie in der Arie des Pandolfe aus der Oper Cendrillon (1899), episodisch vorhanden war und dann auch in Parnuge (1912) noch häufiger eingesetzt wurde. Dieses Werk wurde aber erst im Jahre 1913 posthum uraufgeführt! Diese Formel wird insbesondere in der großen Arie von Sancho im zweiten Akt eingesetzt „Comment peut-on penser du biens“.

Andererseits weist die musikalische Charakterisierung, die Dulcinées Redegewandtheit entspricht, stellenweise einen vokalisierenden Stil sowie Phrasen auf, die auf dem tiefen Register beharren und prosodisch oft ungenau sind. In einer für ihn fast beispiellosen Weise scheint Massenet daher der Verzierung viel größere Bedeutung beigemessen zu haben als der Artikulation der Wörter und dem Sprachverständnis. Doch dieser unkonventionelle Schreibstil passt gut zum oberflächlichen Charakter von Dulcinées Figur! Gleich zu Beginn des Werks, nach dem Einsatz von Chor und Orchester, weist Dulcinées Gesang eine musikalische Ornamentik auf, die eine gewisse barocke Ästhetik wieder aufleben lässt, die 1910 bereits ziemlich aus der Mode gekommen war. Die ersten Takte, die Dulcinée im ersten Akt singt „Alza! Alza!“, bestehen aus einer Reihe von Vokalisationen iberischen Charakters, bewusst trivial. Dulcinées Vokalisationen stellen keineswegs ein zentrales Stilmittel dieser Oper dar, sie erscheinen eher als stereotype Elemente, die die Szene musikalisch mit einem Lokalkolorit bereichern können.

Genau wie die erzählten Ereignisse wechseln die musikalischen Töne von Don Quichotte im Laufe der Partitur rasant. Von Akt zu Akt, von Szene zu Szene werden wir von einer prägnanten Orchestrierung mitgerissen. Obwohl seine Popularität und sein Schaffen Massenet zu Unrecht zu einem Komponisten mit einem Stil der Leichtigkeit gemacht haben, offenbart die Analyse seiner Partituren das komplexe Werk eines äußerst rationalen Künstlers. Sein melodischer Aufbau ist keineswegs instinktiv, seine Erfindung keineswegs einfach, sondern das Ergebnis präziser und konstanter Forschung. Nehmen wir das Beispiel der unglaublichen „Szene der Windmühlen“, die in unseren Augen ein wahres Wunderwerk kompositorischer Virtuosität darstellt. Hier ist die sehr feierliche melodische Idee den Blechbläsern zugeschrieben – eine parodistische Anspielung auf Richard Wagners (1813-1883) Walkürenritt (1870) – wird durch einen sehr elementaren Kontrapunkt von Christoph Willibald von Glucks (1714-1787) Inspirationen entwickelt. Darüber hinaus schafft Massenet eine delirierende Atmosphäre, in der ein Ostinato-Ticken eine unkonventionelle rhythmische Dimension erzeugt, die zu einem frenetischen Accelerando führt, das einem Uhrwerk auf der Kippe gleicht. Es ist einer der intelligentesten und komischsten Momente des Werks. Der mechanische Charakter der Handlung stellt eine fast Charlie Chaplin- Kritik (1889-1977) der Modern Times (1936) dar. Aber auch eine zeitliche Unlogik, die wir viel später im absurden Theater, in der verrückten Uhr der La Cantatrice chauve (1950) von Eugène Ionesco (19096-1994), finden werden. Schließlich finden wir hier dasselbe Prinzip der Konvergenz zwischen „Mechanik“ und komischem Effekt, das von Henri Bergson (1859-1941) analysiert wurde.

An anderen Stellen – wie in der Mondszene des Gebets vor den Briganten im dritten Akt oder im wunderschönen Zwischenspiel zwischen dem vierten und fünften Akt – verwendet Massenet im Gegenteil eine auf ein kleines Ensemble reduzierte oder von einem Cellosolo eingelullte Instrumentierung: Das Protagonistin-Instrument des Werks. In diesen Momenten offenbart uns Massenet die gewaltige poetische Melancholie und die äußerst tragische Seite von Don Quichotte. Wenn die stilistische Nüchternheit ein Hauptphänomen der letzten Schaffensphase des Komponisten darstellt, ist der Epilog von Don Quichotte in diesem Sinne ein hervorragendes Beispiel für Massenets letzten Rückzug in dämmrige Atmosphären, begleitet von einer Melodienlinie im deklamatorischen Stil, durch großzügige melodische Figurationen, wie ariosos, die von einem einfachen melodischen Swing eingelullt werden. Der letzte Akt beginnt mit einem absteigenden Motiv, einer Melodie in g-Moll und 6/8 Takt. Dieses Motiv wird wiederholt und variiert mit Obsession, identisch, invertiert oder führt zu einem kontrapunktischen Abschnitt, der die toccata imitiert. Die Begleitung besteht hingegen aus einem langsamen Abstieg zum Bass bis zum Ton D, der wie eine Todesbesessenheit wiederholt wird. Die abwechslungsreiche Wiederholung dieser obsessiven Figuration wird durch die unterbrochenen Phrasen des sterbenden Don Quichotte unterbrochen, bis zum traumhaften Ende, sublimiert durch die ferne Stimme von Dulcinée und schließlich durch das herzzerreißende Heulen von Sancho.

Der fünfte Akt von Don Quichotte trägt dazu bei, dass diese Partitur zu den erfolgsreichsten des Komponisten zählt. Dies liegt an ihrem Eklektizismus, aber auch an der Vereinfachung des Satzes, die Massenet in eine düstere Semantik führt. Das bittere Lächeln eines Komponisten, der wie sein Held traurig miterlebt, wie seine Ära wie ein unmöglicher Traum von Größe verschwindet.

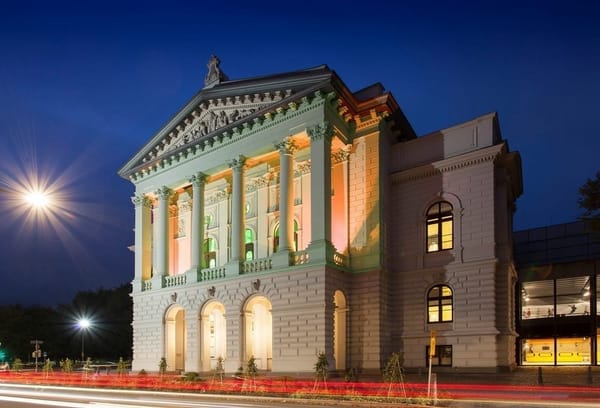

Zu der Premiere an l’Opéra de Lausanne am 05. Oktober 2025:

Die Chimären eines erhabenen Wahnsinnigen…

Mit diesem vor ausverkauften Haus gespielten DON QUICHOTTE bestätigt die Eröffnung der Saison 2025/26 an der OPÉRA DE LAUSANNE den guten Geschmack des neuen französischen Direktors CLAUDE CORTESE bei der Präsentation von Werken, die in Lausanne nie zuvor aufgeführt wurden…

Abgesehen von Manon (1864) und Werther (1892) waren die Opern von Massenet in der Westschweiz nicht sehr beliebt. In Genf, dessen Opernhaus seit 1879 in Betrieb ist, muss man bis März 1968 zurückgehen, um Don Quichotte zu sehen, in dem übrigens ein gewisser José van Dam (*1940) aus Belgien als Sancho neben dem italienischen Bass Nicola Rossi-Lemeni (1920-1991) in der Titelrolle auftrat! Daher besuchen wir diese Produktion mit einer Mischung aus Vergnügen und Nostalgie.

In seiner Absichtserklärung stützt sich der italienisch-französische Regisseur Bruno Ravella vor allem auf zwei Sätze aus dem Libretto, um seine Argumentation zu konstruieren. Der Satz, den Dulcinée über Don Quichotte sagt: „Oui, peut-être est-il fou…mais c’est un fou sublime“ Und Sanchos Worte über seinen Herrn: „Enfin…il est heureux…respectons son délire“ Von da an versetzt Ravella seinen Don Quichotte in eine Welt der Wachträume, die sein Held zwischen Liebeslyrik und visionärem Wahnsinn teilt. Geht der Regisseur auf seine Wünsche ein? Teilweise, aber mit einer wunderbaren Intelligenz der Mittel. Zunächst ist hervorzuheben, das sich das Produktionsteam, das ihn gewissermaßen bei seinem Bühnenauftritt immer begleitet, als erstklassig erweist. Wie die britische Choreografin Rebecca Howells, die vom Aufgehen des Vorhangs an ein stereotypes Ballett „à la Laurent Pelly“ aber im positiven Sinne choreografiert, das bewundernswert von einer kleinen, fröhlichen Menge in Frack, Zylinder und weißen Handschuhen mitgerissen wird, als kämen sie von einer Party aus dem Maxim’s, die die Bühne stürmt und die skurrile Dulcinée zur Königen aufruft. Der britische Lichtbildner Ben Pickersgill schafft mit seiner Lichtführung eindrucksvolle Atmosphären wie z.B. dieses Bild, eines der bewegendsten der ganzen Produktion, mit Don Quichotte als Gefangener der Räuber, der mit gefesselten Händen und verschränkten Armen wie Christus dasteht und sein: „Je suis le chevalier errant qui redresse les torts“ verkündet. Die Kostüme der britischen Kostümbildnerin Gabrielle Dalton sind angenehm und gut durchdacht, insbesondere das der Dulcinée, verführerisch ohne vulgär zu sein. Etwas zurückhaltender sind wir hinsichtlich der Ausstattung des britischen Bühnenbildner Leslie Travers, die zwar oft sehr poetische wirkt, aber z.B. die Szene im zweiten Akt, in dem unser Held gegen die berühmten Windmühlen kämpft, kann uns kaum überzeugen. Dort hätten vielleicht bedrohliche Schatten ausgereicht, um die Atmosphäre der Ängste und Wahnvorstellungen des „Ritters von der traurigen Gestalt“ zu erzeugen, anstatt dieser riesigen behandschuhten Hände, die von den Mühlen-Flügeln und dem unaufhörlichen kreisen im Fliegen in der Luft schwingen.

Was die Besetzung betrifft, so wird sie den Erwartungen mehr als gerecht! Es ist aber wohl nicht leicht, die „Fackel“ wieder anzuzünden, die der russische Bass Fjodor Schaliapine (1873-1938), vor mehr als hundert Jahren in der Weltuhraufführung an der Opéra de Monte-Carlo hinterließ. Obwohl heutzutage niemand mehr behaupten kann, dieses „Heilige Monster“ in dieser Rolle je gehört zu haben! Und wenn wir nur über die Titelrolle sprechen, bleibt es wichtig festzustellen, dass diese Oper nicht nur auf diese Rolle beschränkt ist, so wichtig sie auch ist, sondern dass sie von der Komplizenschaft mit Sancho, dem treuen Gefährten, dem Gewissen von Don Quichotte abhängt. In diesem Spiel hatte die Opéra de Lausanne die Klugheit, ein Sängerpaar zu engagieren, das im März letzten Jahres mit demselben Werk sehr erfolgreich auf der Bühne der Opéra de Marseille aufgetreten war.

Wenn wir bei dem französischen Bass Nicolas Courjal als Don Quichotte eine manchmal verstörende Amplitude des Vibratos bemerken, müssen wir seine bemerkenswerte Fähigkeit anerkennen, sein Instrument so zu kontrollieren, dass er nie Gefahr läuft, einen falschen Ton zu treffen. Er singt „echt“, auch wenn der Phrase manchmal der Atem, die Breite und die Offenheit fehlt, so sind doch die großen Emotionen dieser rührigen Figur voll erweckt: Die unsterblich in Dulcinée verliebt ist! Er ist völlig seiner Rolle ergeben, gestikuliert, springt, wirft sich zu Boden, steht auf, kämpft, während er einen Stock wie ein Schwert schwingt und kann sich in diesen Momenten theatralischer Intensität logischerweise nicht immer auf seinen Gesang konzentrieren. Da entgleitet ihm manchmal die Stimme, die Gesangslinie zugunsten des Theaters. Nur wenn er bewegungslos – oder fast – ist, gibt er das Beste seiner Gesangskunst, wie z.B. in der Szene der Agonie des Don Quichotte. In diesen letzten Momenten der Oper erreichen die Emotionen ihren Höhepunkt. Der Architekt dieser privilegierten Momente ist natürlich Massenet, der als versierter Melodiker ein Cello-Zwischenspiel von großer Tiefe und überbordender Melancholie bietet, das nur zu einem höchst bewegenden Tod von Don Quichotte führen kann.

Dann entdecken wir den französischen Bariton Marc Barrards großartige Interpretation des Sancho in ihrer ganzen Fülle. Bislang spielte er diskret Im Beisein von Don Quichotte, doch seine relative stimmliche Schüchternheit, die ihn charakterisierte, entpuppt sich als außergewöhnliche und intelligente künstlerische Sensibilität. Don Quichotte ist der Meister, Sancho ist nur das Gewissen, der Diener, der Lakai! Erst in den letzten Augenblicken von Don Quichottes Leben offenbart er sich in all seinem Mitgefühl. In diesem Spiel ist Barrard großartig und (über) – menschlich!

Dank ihrer Bühnenerfahrung verfügt die französische Mezzo-Sopranistin Stéphanie d’Oustrac als Dulcinée über alle Qualitäten, um die junge Frau, die ihre Freiheit nicht opfern will, brillant zu verkörpern. Gesanglich setzt sie ihr Instrument mit der nötigen Intelligenz ein, um die schlimmsten „Fallstricke“ zu vermeiden. Zugegeben, die Gesangslinie ist nicht gerade immer ideal, aber die Widerspenstigkeit ihres Charakters erlaubt ihr gewisse akzeptable stimmliche Abweichungen.

In den Nebenrollen gefällt uns die stimmliche Autorität des schweizerischen Tenor Jean Miannay als Juan. Die restlichen Interpreten zeigten eine relative große Homogenität innerhalb dieser brillanten Aufführung: Die schweizerische Sopranistin Andrea Cueva Molnar als Pedro; die belgische Mezzo-Sopranistin Herlinde van de Straete als Garcias und der französisch-schweizerische Tenor Maxence Billiemaz als Rodriguez.

Der von dem italienische Chordirigent Alessandro Zuppardo hervorragend vorbereitete Choeur de l’Opéra de Lausanne ist von freudiger Wirkung bestimmt. Im Orchestergraben glänzt das Orchestre de Chambre de Lausanne unter der Leitung des äußerst inspirierten französischen Dirigenten Laurent Campellone.