Hamburg, Staatsoper, "PIQUE DAME", Tschaikowsky, 3. Mai 2025

Peter Tschaikowskys (1840-1893) Oper „Pique Dame“ ist eine faszinierende und tiefgründige musikalische Adaption des gleichnamigen Romans von Alexander Puschkin. Ein beispielhaftes Werk russischer Opernkunst, welches durch seine musikalische Schönheit und seine intensiven Charakterstudien besticht. „Pique Dame“ zählt neben seinem „Eugen Onegin“ und seinen Balletten „Schwanensee“ und „Der Nussknacker“ zu den bedeutendsten Werken Tschaikowskys. Er komponierte diese Oper 1880/81, sein jüngerer Bruder Modest (1850-1915) entwarf hierzu das Libretto.

Die Oper behandelt zeitlose Themen wie Gier, Schicksal und die tragische Ironie des Lebens, das zentrale Motiv ist der Kampf zwischen Glück, Verhängnis und menschlicher Hybris.

Die Geschichte spielt im 19. Jahrhundert und dreht sich um den jungen Offizier Hermann. Er ist ein typischer Vertreter der russischen Intelligenz, die zur Zeit des sich entfaltenden Kapitalismus geistigen Verirrungen und dem Trieb nach Macht und Reichtum zum Oper gefallen war. Er ist fasziniert von einer mysteriösen Legende um drei geheime Spielkarten, die einen Sieg beim Glücksspiel garantieren sollen. Geradezu besessen ist er von dem Wunsch, das Geheimnis dieser drei Karten zu ergründen, und er setzt alles daran, dieses herauszufinden. Er ist verliebt in die junge Adlige Lisa, deren Tante einst in jungen Jahren in Paris als „Moskauer Venus“ Furore machte und mithilfe dieser drei stets gewinnenden Karten zu Reichtum und Ruhm gekommen war. In seiner Besessenheit gerät Hermann in einen Strudel aus Leidenschaft, Eifersucht und Wahnsinn bis hin zum bitteren tödlichen Ende.

Tschaikowskys „Pique Dame“ zeichnet sich musikalisch und stilistisch durch seine emotionale Tiefe und dramatische Kraft aus. Die Oper vereint russische Melodik mit französischen Operntraditionen und schafft so eine dichte, atmosphärische Klangwelt. Emotional aufgeladene Arien und Chöre spiegeln die inneren Konflikte der Charaktere eindrucksvoll wieder und zeigen Tschaikowskys Kunstfertigkeit im Umgang mit dramatischer Musik und psychologischer Tiefe.

Sehr dunkel und fast mystisch ist es in Willy Deckers Inszenierung aus dem Jahre 2003. Sein Ausstatter Wolfgang Gussmann schuf ein dunkelgraues Einheitsbühnenbild, einen großen schwarz-grauen Raum, welcher durch diverse Schiebewände und quadratische Säulen von Bild zu Bild unterteilt wurde und neue Räumlichkeiten entstehen ließ, in denen die Protagonisten, von Deckers ausgefeilter Personenregie geleitet, herumirrten und ihrem unausweichlichem Schicksal entgegen wankten.

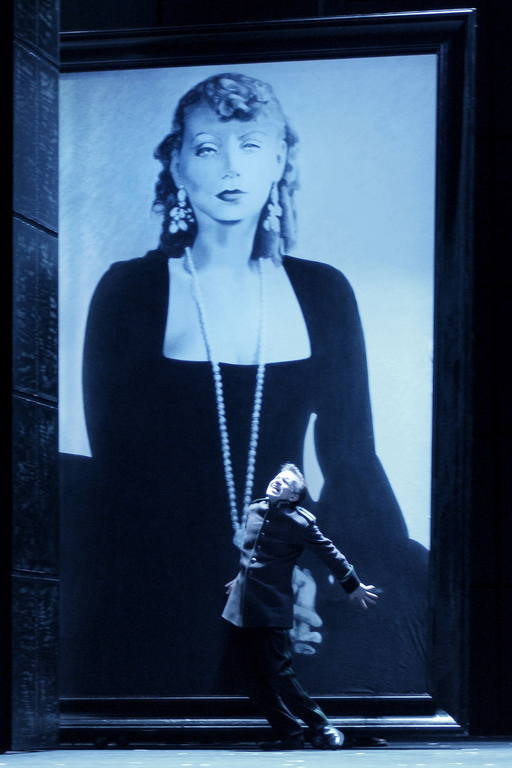

Passend zur Düsternis der Bühne sind auch Gussmanns Kostümentwürfe in dunklen Farben gehalten: die Männer in schwarzen Uniformen oder Fräcken, die Damen in schlichten dunkelgrauen, der damaligen Zeit entsprechenden langen Kleidern. Einzig die alte Gräfin trägt eine noble schwarze, aufwendig gefertigte Robe und üppigen Perlenschmuck.

Ein überdimensionaler Spieltisch und zweigrößereLedersessel waren die einzigen Requisiten, an der Rückwand hing ein riesiges Bild der Gräfin in jungen Jahren, elegant und kühl erst als Portrait, später als Pik-Dame-Spielkarte.

Unter der Leitung des britischen Dirigenten Graeme Jenkins spielte das bestens aufgelegte Philharmonische Staatsorchester wunderbar dramatisch, effektfreudig und erzeugte durch packende Behandlung der Schlüsselszenen eine intensive Spannung, ohne jedoch die zarten lyrischen Momente einzelner Bilder zu vernachlässigen.

Im Mittelpunkt der Inszenierung steht der nicht besonders begüterte Hermann und seine ihm über alles gehende Spielleidenschaft, für die er sogar auf die Liebe zu Lisa zu verzichten und die alte Gräfin in den Tod zu treiben bereit ist, eindringlich charakterisiert durch den usbekischen Tenor Najmiddin Mavlyanov, der über ansprechende schauspielerische Qualitäten verfügt und stimmlich mit kräftigen, klangvollen jugendlichen Heldentenor der Partie des jungen Offiziers bei dieser Tour-de-Force vollends gerecht wurde, denn er steht quasi vom Anfang bis zum Ende auf der Bühne.

Elena Guseva gefiel mit ihrem jugendlich-dramatischen Sopran besonders in ihrer großen Arie im dritten Akt, konnte sowohl stimmlich als auch darstellerisch die gesamte Gefühlspalette der Lisa überzeugend aufbieten und hatte besonders schöne Momente in ihrem Liebesduett mit Hermann und in dem poesievollen Duett mit Pauline. Gesungen wurde diese von der Mezzosopranistin Kai Rüütel-Pajula, die dann auch mit ihrer traurig-schönen volksliedhaften Arie im ersten Akt aufhorchen ließ.

Großartig war die Leistung von Elena Zaremba als absolut bühnenpräsente alte Gräfin, besonders ausdrucksstark in ihrer mit satter Alt-Stimme gesungenen Gretry-Arie und der anschließenden großen Sterbeszene mit Hermann.

Der Bariton Pavel Yankovsky überzeugte in seinen großen Szenen im ersten Akt mit seiner Erzählung von der Gräfin und ihren Pariser Abenteuern sowie im dritten Akt während es finalen Glücksspiels. Alexey Bogdanchikov war ein eleganter Fürst Jeletzky und konnte mit seiner Bravour-Arie „Ya vas liubliu“ glänzen. Paul Curievici als Czekalinsky und David Minseok Kang als Ssurin ergänzten das Ensemble in den weiteren größeren Partien.

Auch der von Christian Günther einstudierte Staatsopern-Chor wurde seiner zahlreichen szenischen Aufgaben gerecht, sei es in der Ball-Szene oder im Spielsaal, wenn mit den übergroßen Spielkarten hantiert werden mußte.

Tschaikowskys „Pique Dame“ wurde eigentlich viel zu selten an der Hamburger Staatsoper gegeben. Dieses war erst die 28. Aufführung innerhalb von 22 Jahren, die letzte Aufführungsserie dieser Oper liegt schon 9 Jahre zurück. An diesem Samstagabend war das Haus sogar fast ausverkauft. Immerhin ist für die kommende Spielzeit erfreulicherweise wieder eine „Pique Dame“- Serie geplant.