Hamburg, Staatsoper, "DIE DUNKLE SEITE DES MONDES", Unsuk Chin, IOCO

- Mai 2025

Die Komponistin Unsuk Chin, 1961 in Seoul, Südkorea geboren, studierte u.a. in Hamburg bei Gyorgy Ligeti, lebt seit 1988 in Berlin als freischaffende Künstlerin, erhielt für ihre Kammermusik- und Orchesterwerke Auszeichnungen wie den Arnold-Schönberg-Preis, den Hamburger Bach-Preis und erst jüngst den Ernst-von-Siemens-Musikpreis. Die Hamburger Uraufführung „Die dunkle Seite des Mondes“ ist erst ihre zweite Oper. Ihre erste Oper, „Alice im Wunderland“, wurde 2007 an der Münchner Staatsoper erfolgreich uraufgeführt von ihrem Förderer Kent Nagano, der auch einige weitere Orchesterwerke der Komponistin aus der Taufe hob und der auch jetzt bei dieser Uraufführung am Pult des Philharmonischen Staatsorchesters der Hamburgischen Staatsoper stand.

Unsuk Chin hat sich international Anerkennung erworben durch ihre innovativen und experimentellen Werke, die sich durch eine vielseitige Klangsprache und eine gekonnte Beherrschung moderner Kompositionstechniken auszeichnen. Als für sie persönlich wichtige moderne Komponisten nennt sie u.a. Igor Strawinsky, Bela Bartok, Anton Webern und György Ligeti.

Ihr Kompositionsstil wird beschrieben als geprägt von einer Kombination aus traditionell inspirierten Elementen und zeitgenössischer Klanggestaltung. In detailreichen Orchestrierungen ihrer Kompositionen nutzt sie auch elektronische Klänge, erweiterte Spieltechniken und komplexe Rhythmen, verblüfft oftmals mit überraschenden Klangwechseln und erreicht eine ausgewogene Balance zwischen Klangfarbe, Struktur und musikalische Ausdruckskraft.

So schön sich diese Beschreibung ihres Kompositionsstils auch anhört, am Abend des 18. Mai in der Hamburger Staatsoper ging es hauptsächlich laut, gewaltig und undifferenziert zu, denn die alles überdeckenden Instrumente waren jegliche Formen von Schlagzeugen – Pauken, Trommeln, Becken, Vibraphon, Xylophon, Triangel – sowie Blasinstrumente, deren anfangs ohrenbetäubenden Lärm man in dieser Form nicht erwartet hatte. Eine wahre Kakophonie, an die man sich erst mal gewöhnen mußte. Links von der Bühne saß eine Akkordeonspielerin, rechts stand eine Celesta, doch von beiden Instrumenten war so gut wie nichts zu hören. Die Sänger auf der Bühne waren mit Mikroports ausgestattet, andernfalls hätten sie sich gegen diese enorme Geräuschkulisse aus dem Graben nicht behaupten können. Und so war es dann auch nicht verwunderlich, daß sich die Reihen in der ohnehin nicht ausverkauften Staatsoper nach der Pause weiter leerten, denn dieses Werk, diese Uraufführung, war für ein Publikum, welches mit zeitgenössischer Musik wenig oder keine Erfahrung hat, ein „starker Tobak“ und stellte gewiss eine arge Überforderung dar.

Das mehr als nur umfangreiche, wirre Libretto für „Die dunkle Seite des Mondes“ schrieb die Komponistin selbst. Es geht in diesem Stück um die Geschichte des weniger bekannten, einst in Hamburg tätigen Kernphysikers und Nobelpreisträgers Wolfgang Pauli, hier genannt Dr. Kieron, und sein Verhältnis zu dem Psychoanalytiker Carl Gustav Jung, hier Meister Astaroth.

Dr. Kieron genießt Bewunderung für seine Genialität als Wissenschaftler, verhält sich gegenüber seinen Kollegen und Studenten jedoch überheblich, spöttisch, unfreundlich, herablassend. Doch er hat eben auch eine dunkle Seite, er leidet unter Alpträumen, die er mit Alkohol und Ausflügen ins Rotlichtmilieu und mit einer Beziehung zu Miriel, einer Drogenabhängigen, zu bekämpfen sucht. Er hofft schließlich auf Hilfe durch den Psychiater und Wunderheiler, Meister Astaroth, der ihn am Ende zerstört und ihn verzweifelt auf der „dunklen Seite des Mondes“ allein läßt.

Die Oper zieht sich über drei lange Stunden dahin, und das überlange Libretto stellte für die Sänger eine große Herausforderung dar. Es soll manchmal witzig sein, wenn z.B. die Rede ist vom „Spaghetti-Pflücker“, „Bananenkrümmer“, „Ehe bedeutet errare humanum est“. Große Bewunderung gilt hier dem Darsteller des Dr. Kieron, dem Bariton Thomas Lehman, der hier eine dreistündige wahre Tour de Force absolvierte, fast durchgehend auf der Bühne war, ansprechend sang, wobei er weite Teile seiner Partie auch zu sprechen hatte und er, wie auch die anderen Solisten, bei dieser komplizierten Textfülle auf die Hilfe des Souffleurs angewiesen war, den man bis in die hintersten Parkettreihen hören konnte.

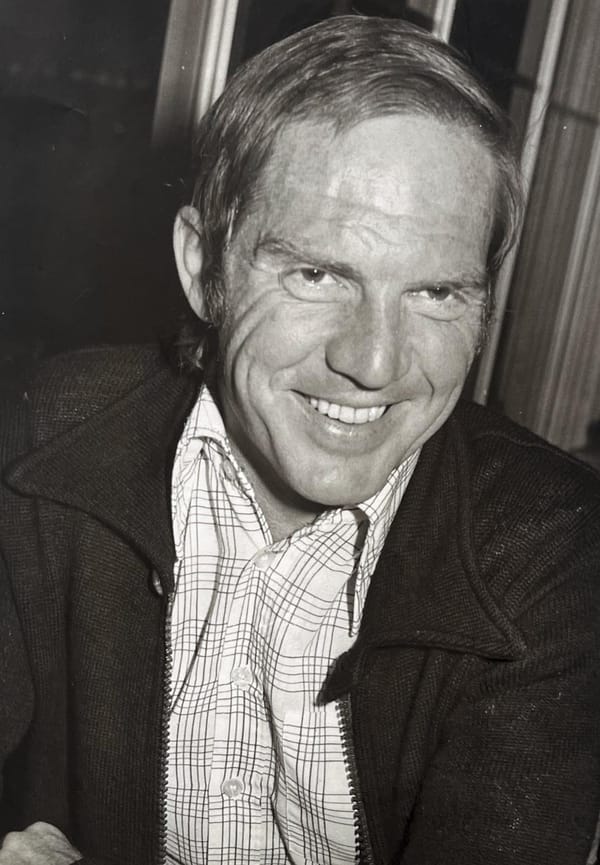

Bo Skovhus verkörperte die Partie des charismatischen Psychiaters Astaroth in seiner Gefährlichkeit und Überlegenheit treffend, hatte hauptsächlich seinen Text zu sprechen, gelegentlich diverse Passagen in fahlem Falsett zu singen, brillierte jedoch in einem beeindruckenden gesanglichen Schlußmonolog.

Aber es gab auch einige „schöne Stellen“ im Verlauf der Oper, wenn z.B. der Countertenor Kangmin Justin Kim als Amina mit geschmeidiger strahlender Kopfstimme seine Arie sang, oder wenn Narea Son als das lichte Mädchen mit Strahlenkrone in einigen Szenen herrliche Vocalisen zum besten gab.

Auch der von Christian Günther einstudierte Staatsopernchor hatte einige große Momente, insbesondere die Damen klangen sirenengleich in einer Szene im zweiten Akt.

In weiteren Partien sangen die lyrische Sopranistin Siobhan Stagg die Geliebte von Dr. Kieron, Miriel, der lyrische Tenor Aaron Godfrey-Mayes als Cornelius, der unterdrückte, gedemütigte, dennoch loyale Assistent des Dr. Kieron, sowie der Spieltenor Andrew Dickinson als Lichtwesen.

Als die drei in weißen Kitteln gekleideten Physiker-Kollegen des Dr. Kieron, die eine Bombe bauen wollen und die seine Psychose schließlich entlarven, agierten William Desbiens mit kraftvoll auftrumpfendem lyrischen Bariton als Dr. Pulski, sowie Jürgen Sacher als Dr. Spinberg und Karl Huml als Dr. Raubenstock.

Für die Inszenierung des Teams Dead Centre (Ben Kidd und Bush Moukarzel) baute der Bühnenbildner Jeremy Herbert auf dem vorderen Teil der Drehbühne ein pyramidenartiges Konstrukt mit dem Arbeitszimmer des Dr. Kieron, der auch mal an Seilen durch die Luft schwebte, ebenso wie die Wände seines Raumes. Um diesen Raum zu erreichen, mußten hohe Stufen erklommen werden, auf denen der Assistent Cornelius regelmäßig einen Stapel Akten fallen lassen mußte. Eine Live-Kamera projizierte das Bühnengeschehen sowie allerlei geometrische Figuren, eher störend, zusätzlich in Großaufnahme auf den Gazevorhang vor der Bühne. Für die Szenen in einer Rotlicht-Bar wurde ein Podest mit rotem käfigartigem Aufbau herein geschoben, ausgestattet mit kleinen Tischen und Stühlen.

Die hintere Hälfte der jetzt nach vorn gedrehten Bühne, abgetrennt durch ein massives Gerüst, beherbergte das in rosa angestrahlte Refugium des Seelenheilers Astraoth, ebenfalls pyramidenartig angeordnet mit Psychiater-Couch und etwa zwei Dutzend Patientinnen in silbrigen Roben, die nacheinander von ihrem großen Meister abgefertigt wurden und diesem huldigten.

Über allem schwebte in vielen Szenen, wie das riesige Pendel einer Standuhr, der Mond als eine große goldene Kugel, bedrohlich schwingend, die sich gegen Ende öffnet und die Bombe freigibt.

Nach 3 ½ Stunden, zwei Akten und 10 Bildern war es vorbei. Es gab höflichen Applaus, keinerlei Missfallenskundgebungen, Ovationen für die Solisten und den Dirigenten. Auch für die zierliche, sympathische Komponistin gab es großen Jubel nicht nur von ihrer koreanischen Entourage, als auch sie sich auf der Bühne zeigte.

Dies war die letzte Premiere in der jetzt nach zehn Jahren zu Ende gehenden Ära der Intendanz Nagano/Delnon. Man ist schon gespannt auf die neue Opernsaison.