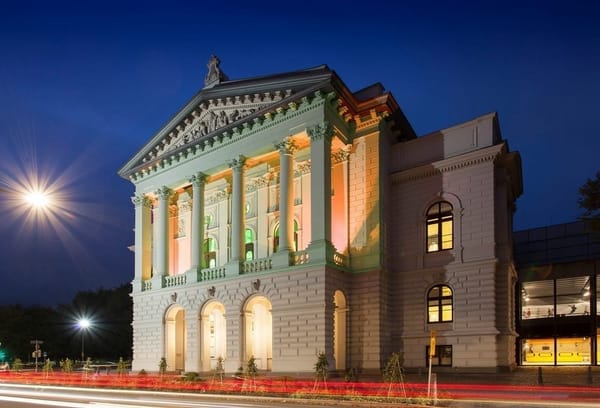

Hamburg, Hamburgische Staatsoper, SALOME – Richard Strauss, IOCO Kritik, 02.11.2023

SALOME – Richard Strauss

– Asmik Gregorian beglückt mit überragendem Gesang und packender Rollengestaltung –

vom Michael Stange

Die Hamburgische Staatsoper hat sich mit Salome von Richard Strauss einem der aufregendsten Opernwerke des beginnenden zwanzigsten Jahrhunderts angenommen, Premiere am 29.10.2023. Regelkonform wird im Programmheft in einer Trigger-Warnung darauf hingewiesen, dass die lediglich fünfundneunzig Minuten dauernde Oper mit beleidigender Sprache, missbräuchlichen Beziehungen, Nacktheit, Slut-Shaming, sexualisierte Gewalt, Inzest, Todesdarstellungen, Rassenprofilierung und Antisemitismus aufwartet.

Dies dürfte dem Umstand der biblischen Herkunft der Geschichte Salomes geschuldet sein, wo Ehebruch Mord und weitere Tabubrüche an der Tagesordnung waren. Auch die Opernhandlung prägen Verfehlungen des Herrschers Herodes und seiner Frau Herodias in der Vergangenheit. Herodias verließ ihren Mann, den Vater Salomes. Herodes verstieß seine erste Frau.

Trailer – Trailer SALOME

youtube Hamburgische Staatsoper

[ Mit erweitertem Datenschutz eingebettet ]

Zu Beginn der Oper betritt Salome die Szene. Angewidert von den lüsternen Blicken ihres Stiefvaters hat sie sein Bankett verlassen. Sie wird von der Stimme des Propheten Jochanaan gefesselt und will ihn sehen. Im Gespräch mit dem Wächter Narraboth spielt sie ihre sexuelle Anziehungskraft ihm gegenüber aus. Narraboth befreit darauf Jochanaan, der die Missetaten von Herodias benennt, aus seinem unterirdischen Kerker. Salomes Begehren und ihr Drang ihn zu berühren und seinen Mund zu küssen ist dem Propheten zuwider. Er verflucht sie aufgrund ihrer Zudringlichkeit. Auf der Suche nach Salome betritt Herodes die Terrasse des Palastes. Wieder ertönt Jochanaans Stimme. Herodias fordert seine Auslieferung an die Juden, die ihn für einen falschen Propheten halten. Herodes ignoriert den Streit und bittet Salome, für ihn zu tanzen. Er schwört einen Eid, ihr dafür jeden Wunsch zu erfüllen. Salome tanzt. Als Lohn fordert sie den Kopf des Propheten, den ihr Herodes nach langem Zögern gewährt. In einem Schlussgesang besingt sie Ihre Liebe zu Jochanaan und ihre Qualen. Herodes ist davon zutiefst erschreckt und befiehlt ihre Ermordung.

Richard Strauss Salome ist, wie die Vorlage in der Bibel, ein Werk über eine zwiespältige Gesellschaft voller Hass, Lügen und Egoismen. Die einzige positive Figur ist der Prophet Jochanaan. Er fällt der mafiösen Autokraten-Familie am Ende zum Opfer. Strauss Vorlage war Oscar Wildes Theaterstück, das lange vor der Komposition der Oper für riesige Skandale, besonders in England, gesorgt hatte. Ein ähnliches Schicksal erlitt Strauss Salome. Die Uraufführung musste statt in Berlin in Dresden und in Graz statt in Wien stattfinden. Richard Strauss dürften die mit dem Stück verbundenen drohenden Schwierigkeiten klar gewesen sein, weil schon die Aufführung des Theaterstückes in Berlin gerichtlich erklagt werden musste. Wie alle Künstler des beginnenden zwanzigsten Jahrhunderts schilderte er seine Geschichte ungeschminkt ohne Rücksicht auf political correctness gegenüber Herrschenden oder Zeitgeist. Die fünf über Religion streitenden Juden sind derart bösartig dargestellt, dass sie den bürgerlichen Antisemitismus der Jahrhundertwende prägnant illustrieren. Gleiches gilt für das korrupte Herrscherpaar. Salomes Stiefvater Herodes wird so ausufernd karikiert, dass verständlich ist, dass Aufführungen des Werkes in Berlin und Wien nicht zugelassen wurden. Parallelen zum gockelhaft selbstverliebtem Kaiser Wilhelm oder den senilen Kaiser Franz Joseph I drängen sich noch heute unmittelbar auf.

Dmitri Tcherniakov verwendet das Bühnenbild seiner Hamburger Elektra Inszenierung. Wiederum greift auch die aktuelle Inszenierung Thomas Vinterbergs filmischem Inzest-Drama Das Fest von 1998 auf. Dort wurde die Offenlegung des sexuellen Missbrauches eines Vaters an zweier seiner Kinder anlässlich der Feier zu seinem sechzigsten Geburtstag erzählt. Zentraler Baustein der Oper für Tcherniakov ist die aufgrund sexuellen Missbrauchs deformierten Psyche der Frau Salome, die von Herodes „mit seinen Maulwurfsaugen unter den zuckenden Lidern“ angesehen wird. Missbrauch und Perversion, die sie seitens ihres Stiefvaters erlebt hat, sollen, wie bei Vinterberg, jahrelang totgeschwiegen worden sein, obwohl Herodias alles bekannt gewesen sein soll. Ähnliches hat Ludwig Baumann in seiner Salome vom Immling Festival im Sommer diesen Jahres gleichfalls dargestellt und diesen Ansatz mit Videoinstallationen untermalt. Tcherniakov macht sich die Sache einfacher. Die ganze Inszenierung spielt an einer Festtafel. Der wie Spitzwegs armer Poet gekleidete, halbglatzige Jochanaan mit Schmiertolle sitzt bereits am Tisch. Narraboth tötet sich nicht selbst sondern wird hinausgeführt. Salome sinkt am Ende der Oper zu Boden.

Salomes manipulativer Charakter, der beim schon beim Umgarnen Narraboth vor der Freilassung von Jochanaan zu Tage tritt, bleibt weitgehend unbeleuchtet. Ihre Rolle als Opfer steht im Vordergrund und wird dadurch veranschaulicht, dass Herodes ihr vor dem Schlusstanz ein Kindertanzkleid anzieht. Die Chance auf eine schlüssige Geschichte zu erzählen wird vertan, weil Libretto und Bühne asynchron verlaufen und das Bühnengeschehen dem Inhalt der Oper in großen Teilen zuwiderläuft. Das Werk in seiner ganzen Tiefe, die die fragilen Grundlagen der Herrschaft Herodes und die Gefahr die von der subversiven Macht des Propheten, von Jesus und von seinen Jüngern ausgeht muss man sich eigenständig hinzudenken.

Eine Inszenierung, die optisch nicht weh tut, der es aber an einer sinnfälligen Deutung der Geschichte mangelt. Ihr wesentlicher Pluspunkt ist, dass durch den niedrigen kleinen Bühnenraum, der nach hinten kreisrund abgeschirmt ist, die Sänger und das Orchester stimmlich wesentlich besser zur Geltung kamen als in vielen anderen Inszenierungen. Kein Schall verlor sich im großen Bühnenraum und der Klang von Stimmen und Orchester war so wesentlich präsenter und ausgewogener als an anderen Tagen. Zudem kann das Bühnenbild noch für Strauss Opern wie Arabella oder Intermezzo und viele andere Werke genutzt werden.

Mit der Salome hat Strauss nach seinem Guntram eine eigene neue musikdramatisch und tonsprachlich beklemmende und faszinierende Oper geschaffen, die die Grundlage seiner nächsten Triumphe war. Auf tonaler Basis schrieb er eine Partitur mit Riesenorchester, aufwallenden Ausbrüchen, mitreißenden harmonischen Veränderungen, Intervallsprüngen und ausufernden Klangfarben. Das Werk ist eine zentrale neuartige Brücke von Richard Wagner zur Moderne und zur Filmmusik. Generalmusikdirektor Kent Nagano und das Philharmonische Staatsorchester haben die Oper kompetent beleuchtet und manche Aspekte ausgelotet. Sie waren den Sängern kongeniale Begleiter. In den Zwischenspielen warteten sie teils mit epischen Klangwogen auf. Die Farben des Tanzes und die dem Werk innewohnenden Farben und Kontraste könnten in den folgenden Vorstellungen noch stärker herausgearbeitet werden.

Asmik Grigorian hat die Premiere zu einem glänzenden Erfolg geführt. Die Rolle der Salome war immer ein Prüfstein für Soprane, weil die Protagonistin auf der einen Seite über eine sinnlich sirrende Stimme, aber auch die Kraft verfügen musste, an zentralen dramatischen Stellen das riesige Orchester zu übertönen. Jene Fähigkeit zur Produktion stimmlichen Farbenreichtums bei gleichzeitiger Textverständlichkeit und Beibehaltung der Gesangslinie kennen Liebhaber historischer Aufnahmen im Wesentlichen von Ljuba Welitsch (New York 1949) und Maria Cebotari (London 1947). Der Schlussgesang der Salome wurde wohl auch wegen weniger geeigneter Darstellerinnen zwischen 1911 und 1943 nur von den vier bedeutenden Rollenvertreterinnen Emmy Destinn, Barbara Kemp, Göta Ljunberg und Liselotte Enck kommerziell aufgenommen. Auch in der Folge konnten bis heute stimmlich und darstellerisch im Wesentlichen Christel Goltz und Inge Borkh überzeugen.

Kein leichtes Erbe für Asmik Gregorian – als Salome hat sie schon bei den Salzburger Osterfestspielen 2018 für eine Sensation gesorgt. Ein Grund ihres phänomenalen Gesangs- und Gestaltungstalents mag in ihrer Herkunft aus einer bedeutende Sängerfamilie und dass Litauen über eine lange bedeutende Operntradition verfügt, liegen. Ihre Mutter Irena Milkeviciute war ein berühmter Koloratursopran. Ihr Vater, der früh verstorbene Tenor Gegam Grigorian, feierte nach dem Ende der Sowjetunion auch im Westen große Erfolge. Darstellerisch bewegt sie sich grazil, gewandt und schlangengleich gefährlich. Allein dadurch und mit ihrer Persönlichkeit und Ausstrahlung hat sie gestalterisch vollendet das junge Mädchen dargestellt und beherrschte die Bühne. Ihre Stimme prädestiniert sie für diese Rolle. Leuchtende schwebende Spitzentöne, die grenzenlos den Raum füllen paarte sie mit einer sinnlichen Mittellage und einer runden Tiefe. An Stimmfarben verfügte sie über eine immense Palette. Von sirrend verführerischen bis zu einschüchternden fordernden Tönen lotete sie alle Facetten des Textes interpretatorisch erfüllend aus. Ihr gelangen ihr schon zu Beginn bei der Betörung Narraboths aufwühlende sinnlich Momente. So fesselte sie die Zuschauer schon mit ihren ersten Tönen und ließ Beiwerk wie Bühnenbild und Regie in den Hintergrund treten. Fein untermalte sie fordernd und stimmlich pointiert Salomes Begehren nach Jochanaan mit intensiv verzehrenden Stimmfarben. Im Dialog mit Herodes und im Schlussgesang vereinte sie dramatische Ausbrüche und verführerisches Piano. Sie behielt dabei stets ihre belcanteske Stimmgebung. Packend war dies insbesondere bei der Forderung nach dem Kopf des Jochanaan kindlich sirrend, fordernd, trotzig und wütend gestaltete. An der Tiefe der Rollengestaltung hat sie gegenüber ihrem Debut 2018 noch unglaublich gewonnen.

Der Herodes von John Daszak prunkte mit zwiespältig schmieriger Darstellung. Stimmlich gestaltet er die Partie in Teilen als Charakter-Tenor. Trotz manch greller Töne konnte er aber auch verführerisch wirken. Hervorragend waren Gestaltung und Textdeutlichkeit.

Als Jochanaan debütierte Kyle Ketelsen. Sein klangschöner Bariton war rollendeckend. Durch die brave Kostümierung, seinen Mangel an Durchschlagskraft in der Höhe und die gleichförmige Stimmführung konnte er die Anziehungskraft und Ausstrahlung des Charakters nicht überzeugend vermitteln.

Die Herodias von Violeta Urmana war gestalterisch interessant. Stimmlich gab sie der Rolle keine prägenden Momente. Alexander Roslavets prunkte als Nazarener mit orgelhaften Basstönen, feiner stimmlicher Modulation und immenser Höhe. Jana Kurucová war ein ansprechender Page und Oleksiy Palchykov ein tenorseeliger leidender Narraboth.

Asmik Gregorian wurde frenetisch bejubelt. Ausschließlich wegen ihr war der Besuch der Vorstellung ein Ereignis. Eine Nachbarin meinte, es sei ihr vor Asmik Gregorians Salome in der Oper noch nie passiert, dass sie durchgehend wie in einem Krimi gefesselt, gebannt und fasziniert gewesen sei wie in dieser Vorstellung. Die Hamburgische Staatsoper hat bei der Rollenbesetzung eine überaus glückliche Hand bewiesen.