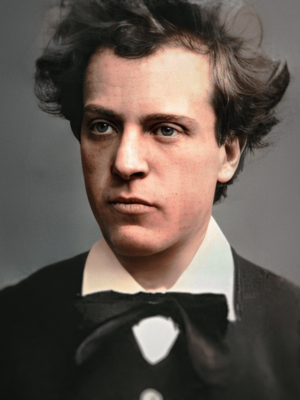

Gedanken zu Hans Rott (1858-1884), Kommilitone von Gustav Mahler und Hugo Wolf in Wien, IOCO

„Ein echter Prophetengeist!“

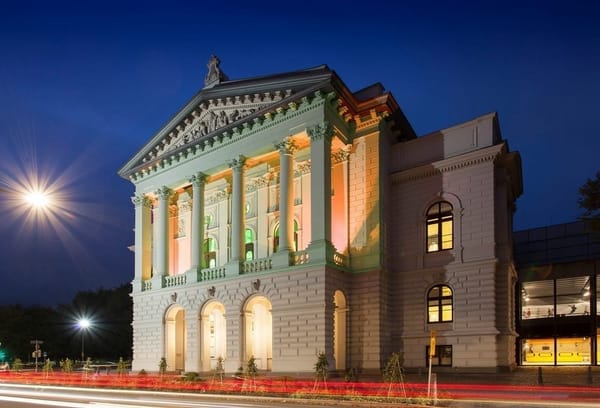

Im Kontext zum Besuch des letzten Sinfoniekonzertes am Oldenburgischen Staatstheater am 29.06.2025

Essay II von Thomas Honickel

„Von diesem Manne werden Sie noch hören!“ (Bruckner über Rott)

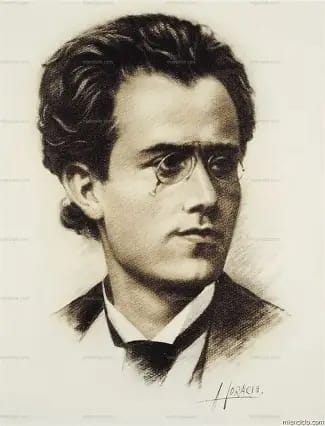

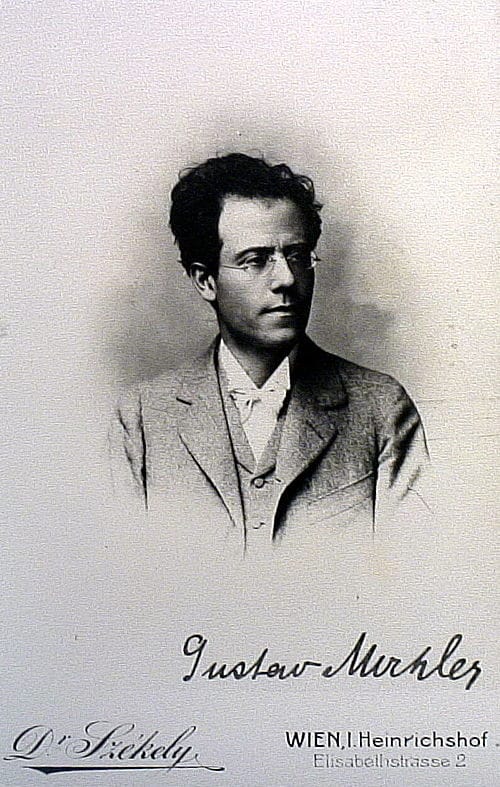

Als Mahler in der Kompositionsklasse von Anton Bruckner saß, waren zwei seiner Kommilitonen Hugo Wolf und ein gewisser Hans Rott, den heute kaum noch jemand kennt. Er war an der Orgel und in der Komposition ein Lieblingsschüler von Bruckner, welcher ja bekanntermaßen (obwohl Sinfoniker) ein glühender Verehrer Wagners und der „Neudeutschen“ war.

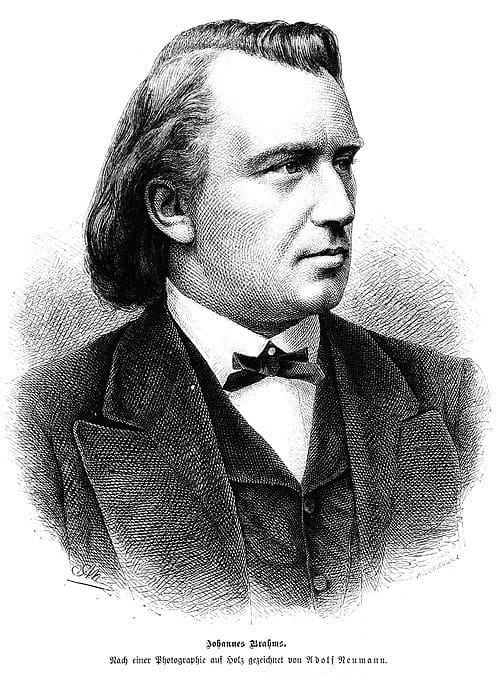

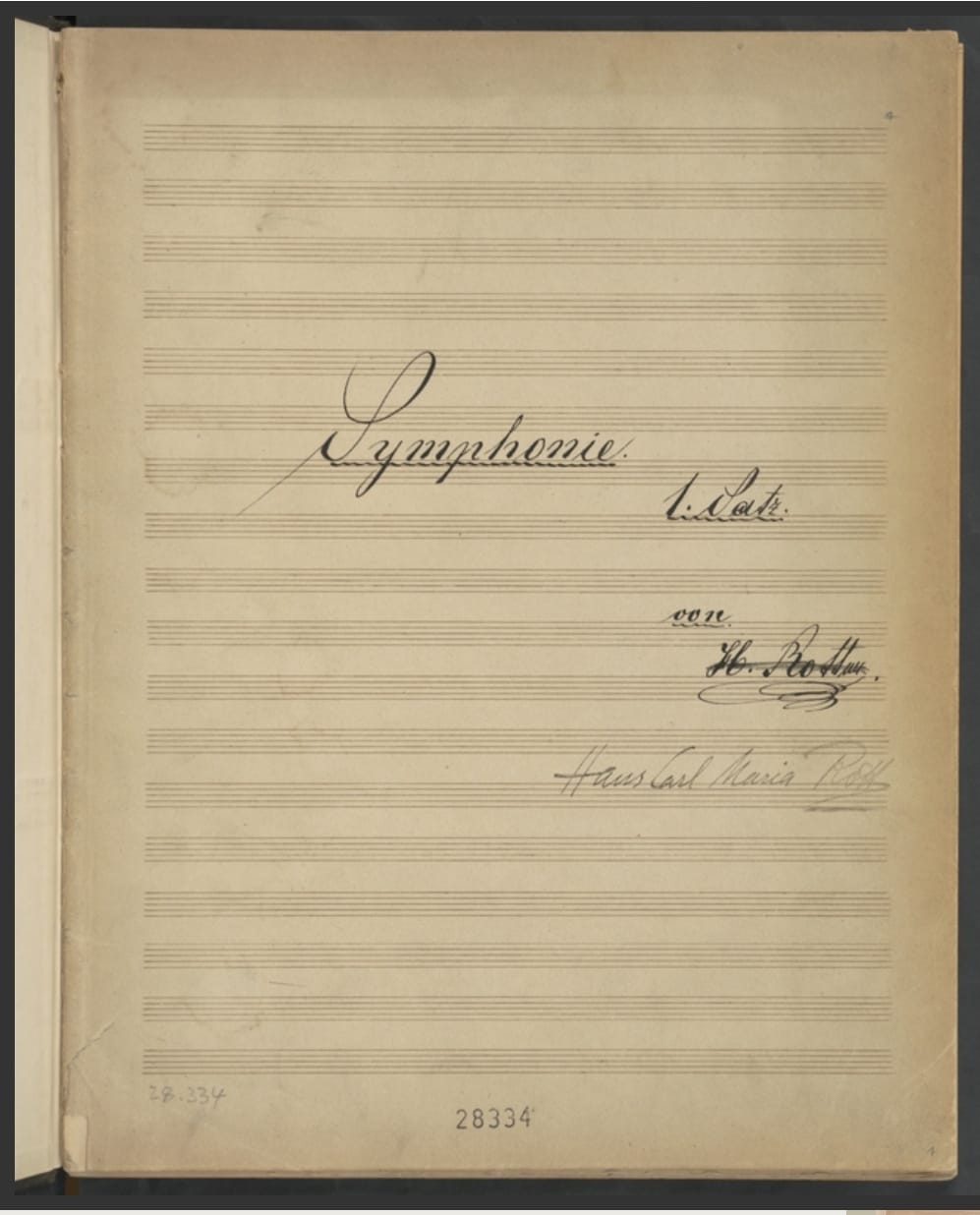

Als nun die Abschlussprüfung nahte und die eingereichten Werke von der Jury, die unter der Leitung von Brahms stand, zum „Concours“ anstanden und inspiziert wurden, ertönte höhnisches, anhaltendes Gelächter über den Kopfsatz einer Sinfonie des jungen Rott. Während alle übrigen Absolventen ein Diplom und eine Auszeichnung erhielten, ging Rott leer aus. Bruckner soll damals die inhaltsschwangeren Worte gesagt haben: „Lachen Sie nicht, meine Herren, von dem Manne werden Sie noch Großes hören.“

Leider war dem nicht so.

Rott erhielt zwar ein Abgangszeugnis, in dem ihm dann doch noch die Kompositionsprüfung mit vorzüglichem Erfolg testiert wurde; aber der Stachel der Niederlage saß tief. In den beiden Folgejahren vollendete er die Sinfonie Nr. 1 in E-Dur. Als er den Mut fand, das komplette Werk Brahms erneut vorzulegen, um ein Stipendium zu erhalten, nahm das Drama seinen Lauf: Brahms verdammte die aus seiner Sicht „Mischung aus Schönheit und Trivialität“, sprach dem jungen Mann jedwede Begabung zum Komponieren ab: „Geben Sie das Komponieren auf!“ Er empfahl ihm eine andere Laufbahn und stellte alle aus seiner Sicht brauchbaren Anteile der Sinfonie als möglicherweise „nicht von Rotts Hand“ in Zweifel. Daraufhin verweigerte auch der damals wichtige und vor allem durch Erstdirigate bei Wagner-Opern bekannte Dirigent Hans Richter eine mögliche Uraufführung.

Als besonderer Gegner Bruckners gab Brahms im Grunde kaum einem Schüler aus dessen Klasse eine Chance. Besonders geärgert haben mag Brahms sich auch darüber, dass Rott in seinem Finale ein Hauptthema kreierte, das auffallende Ähnlichkeit mit dem des Finales aus Brahms Erster Sinfonie aufwies. Was möglicherweise den Juror günstig stimmen sollte, vielleicht sogar eine Hommage bedeutete, nahm dieser als offene Provokation auf. Das Fallbeil hatte sich über dieses Werk gesenkt.

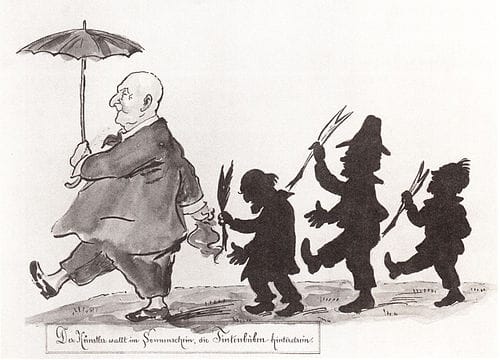

Dieses niederschmetternde Votum hatte zur Folge, dass der ohnehin labile Rott einen Verfolgungswahn entwickelte, der bei einer Zugfahrt zu einer neuen Stelle in Mühlhausen/Elsass in der Wahnvorstellung gipfelte, dass Brahms den Zug mit Dynamit beladen hätte, um ihn, Rott, auszulöschen. Mit vorgehaltener Pistole versuchte er den Zug zum Anhalten zu bringen. Er wurde überwältigt und in eine Irrenanstalt Wiens verbracht, wo er mehrfach Selbstmordversuche tätigte und schließlich 1884 im Alter von 25 Jahren an Tuberkulose starb.

Ironie der Geschichte: 15 Jahre nach dem Tod Rotts in der Irrenanstalt Wien-Alsergrund wird sein Studienkollege Hugo Wolf, der ebenfalls an Wahnvorstellungen litt (er wiederum glaubte, Musikdirektor des Hoftheaters und Mahlers Nachfolger zu sein), dort eingeliefert und stirbt ebenda unter kümmerlichen Bedingungen 1903, acht Jahre vor Mahlers ebenfalls viel zu frühem Tod. Ein bedenkenswertes Fatum dieser Kompositionsklasse aus den späten 70er Jahren des 19. Jahrhunderts.

„Was die Musik an ihm verloren hat, ist gar nicht zu ermessen!“ (Mahler über Rott)

Allen Berichten zufolge soll er in dieser Nervenheilanstalt noch längere Phasen lichter Momente gehabt haben, in denen er weiterkomponierte. Torsi einer zweiten Sinfonie sind vorhanden. Er erhielt auch Besuch von den ehemaligen Kollegen Wolf und Mahler. Letzterer hatte intensiven Einblick in die erste (und einzige) Sinfonie des jungen Mannes. Gemeinsam waren sich die beiden Musiker im Gespräch einig darüber, dass die Zukunft der Musik als Trägerin von Metaphysischem in der Gattung der Sinfonie läge. Auch ästhetisch gab es wohl manche Parallelen, die im Gespräch erörtert wurden. Was Mahler konkret von diesen Besuchen und von den Einblicken in Rotts Sinfonie mitnahm, bleibt im Nebel.

Was nicht nebulös zu sein scheint, sind die zahlreichen Parallelen zwischen wesentlichen Anteilen, Stimmungen, formalen Anlagen und instrumentatorischen Spezifika, die bis in konkrete musikalische Formulierungen zu gehen scheinen, wenn man Teile und Details von Rotts Sinfonie mit denen aus Mahlers späterem Oeuvre vergleicht.

Parallel zu Rotts Studienwerk, das dann vom „großen“ Brahms so erbarmungslos weggefegt wurde, entstand aus Mahlers Hand „Das klagende Lied“ (1880). Seine ersten beiden Sinfonien „Titan“ (1889) und „Auferstehung“ (1895) ließen noch Jahre auf sich warten. Bis auf zahlreiche Lieder, ein wenig Kammermusik und etliche Bearbeitungen von Werken anderer Komponisten bleiben die 80er Jahre bei Mahler kompositorisch überschaubar.

„Er ist der Begründer der neuen Symphonie, wie ich sie verstehe…Er ist einer von uns allen, ein echter Prophetengeist!“ (Mahler über Rott)

Nimmt man dieses Dictum ernst, begibt man sich fast zwangsläufig auf Spurensuche.

Nahezu ein Jahrzehnt nach Rotts Sinfonie, in die Mahler konkret Einblick hatte, und fünf bzw. zehn Jahre nach dessen Tod kommen zwei epochal neue Sinfonien von Mahlers Hand auf den Markt, die in Vielem dem Rottschen Original ähneln, aus ihm entwickelt scheinen und an nachweislich mehreren Stellen überdeutliche Parallelen und gar Zitate aufweisen.

Wir nennen hier als konkrete Passagen zwei Stellen aus Rotts 3. Satz, wo im Mittelteil (Takt 25 ff.) eine Fanfare erklingt, die wir nahezu tongleich in Mahlers 3. Satz (Takt 211 ff.) hören. Ein weiteres höchst plastisches, zentrales Ereignis ist die aus dem Kontext herausragende Naturton-Passage von Solo-Horn und Vogelrufen (Takte 448 ff.), die den unmittelbaren Übergang zum ersten Choreinsatz im Finale markiert; von Mahler genannt: „Der große Apell“ (sic!).

Eine höchst ähnliche Stelle, die als ästhetische Erfindung sehr speziell ist und deshalb Seltenheitswert für sich reklamieren kann, ist ebenfalls im 3. Satz der Rottschen Sinfonie zu finden (Takte 208 ff. überdies mit großer Nähe zu Mahlers „Auferstehungs-Motiv“).

Zwei Beispiele alleine aus Mahlers Zweiten, die ein seltsam fahles Licht auf den sicherlich bedeutsamen Spätromantiker Mahler werfen. Kundige Rechercheure mögen in seiner 3., 5. oder 7. Sinfonie ähnliche Parallelen auftun. Mahler als bekanntester Plagiator? Eine zugegebenermaßen provokante These.

Rott als früher Mahler, Mahler als Erbe Rotts?

Wenn man allgemeine Kompositionskriterien, wie sie zuvor im Essay I über Mahlers Kunst berichtet wurden, betrachtet, gibt es einen Grundton in Rotts Werk, der sich überaus häufig so oder ähnlich auch im Werk Mahlers findet: Urmotive, die aus der Obertonreihe entlehnt sind, spezielle rhythmische Patterns, die zentral wiederkehren, flirrende Flächen von Hohen Streichern in höchsten Lagen und eben mehr als 15 Jahre zuvor schon die Bezeichnung „Schalltrichter nach oben“, die zu einem der Markenzeichen Mahlerscher Sinfonik wurde.

Wir erleben überraschende harmonische Modulationen, unerwartete Melodiefolgen, die häufig stark chromatisiert sind, der Wechsel von Kammermusik zu monumentalen Tutti, speziell herausgehobene Rollen von Harfe, Pauke und Triangel (!); dazu stete Inseln von Ländlerhaftem, Pastoralem und Naturbildern, die markanten Fanfaren und einem schroffen Wechsel ins „Chaos“ des Tutti gegenüberstehen.

Einzig die (bei Mahler obligate) hymnische Finalisierung versagt sich Rott: Sein Werk endet zwar im Tutti, aber im Pianissimo, ein wenig wie die Stimmung im „Götterdämmerung“-Finale (1876). Und im Gegensatz zu Mahler findet man bei ihm (als Orgel- und Kompositionsprimus von Bruckner) außerordentlich viele Fugati und generell polyphone Passagen.

Bis weit ins 20. Jahrhundert blieb Rott vergessen oder maximal eine musikwissenschaftliche Fußnote. Selbst in der profunden Monographie vom Mahlerkenner Hans Heinrich Eggebrecht aus dem Jahr 1986 findet der Name Hans Rott, geschweige denn seine Bedeutung, kein einziges Mal Erwähnung.

Die Ur(!)aufführung dieses Werkes, das Rott nur innerlich gehört hat, fand weit über 100 Jahre nach seinem Tod 1989 in Cincinnati durch das dortige Phiharmonische Orchester (Einrichtung: Paul Banks) statt. Diese Initialzündung führte zu insgesamt bislang 12 CD-Einspielungen, unter denen aus meiner Sicht die von 2012 unter Paavo Järvi mit dem hr-Sinfonieorchester interpretatorisch und klanglich herausragt. Von ihm auch ist das im Englischen trefflich formulierte doppeldeutige Dictum überliefert: „There is something rotten about Mahler.“ (Es ist etwas faul mit Mahler.)

Im sehr lesenswerten Beiheft (Adam Gellen) kann man zahlreiche zwingende Informationen und Parallelen nachlesen. Gellen weist u.a. neben formalen Spezifika des Werkes auf epochale, erstmals zu hörende Ereignisse im Sinfonischen hin: Die zyklisch-thematischen Bezüge, die mediantischen Tonarten-Schwerpunkte (Terzverwandtschaften), überraschende Tongeschlechtswechsel von Dur nach moll, frappante dynamische Kontraste von fünffachem Forte zu fünffachem Piano. Alles Elemente, die so oder ähnlich auch das sinfonische Gepräge Mahlers bestimmen.

Es wird dort auch daraufhin gewiesen, dass es naturgemäß im Werk von Rott nicht unbeträchtlich brucknert, wagnert und eben (s.o.) auch brahmst. Das ist der Jugend und der noch ausstehenden Entwicklung des jungen Künstlers geschuldet. Mehr aber legt man Wert auf den Hinweis der besonderen Eigentümlichkeit des Werkes. Dieses Opus deckt naturgemäß auch Schwächen auf; Schwächen, die der junge Komponist nicht glätten oder eliminieren konnte, weil ihm dazu in Ermangelung einer Aufführung und aufgrund der Kürze seines Lebens die Möglichkeit versagt blieb. „Dennoch überwiegt letztlich eindeutig das Erstaunen über die Ambitionen und die Fähigkeiten des jungen Mannes.“ (Gellen)

Im Weiteren kommt der Autor zu dem Schluss, dass Rott im großen geschichtlichen Kontext die Funktion eines „missing link“ zwischen Bruckner und Mahler zukommt. Das tut er in Verbindung mit dem folgenden Mahler-Zitat über Rott: „Es ist, wie wenn einer zu weitestem Wurfe ausholt und, noch ungeschickt, nicht völlig ans Ziel trifft. Doch ich weiß, wohin er zielt.“

Jeder mag sich über den folgenden Link selbst ein Urteil erlauben, wie weit der Wurf von Rott erfolgte und gelang, und ob man da wirklich das Mahler-Dictum vom `Ungeschick´ gelten lassen möchte, oder eher das von Bruckner `Von diesem Manne werden Sie noch hören!´:

Hans Rott "Symphony No 1" Paavo Järvi - YouTube

„Sterben sollst du, um zu leben!“ Dieses Zitat aus Mahlers II. sollte vielleicht auch für das torsobeladene Oeuvre von Rott gelten. Eine Renaissance der wenigen für Aufführungen geeigneten (weil vollständigen) Werke mit dem Ziel einer interessanten Erweiterung des sinfonischen Repertoires wäre längst angesagt. Vielleicht kümmert sich der eine oder anderen Musikwissenschaftler auch um eine Ergänzung, Vervollständigung, Instrumentierung von noch Vorhandenem. Es wäre zu wünschen und zu hoffen, auch als Zeichen einer sehr späten Wiedergutmachung.

Bei der Beerdigung von Hans Rott am 28. Juni 1884 auf dem Wiener Zentralfriedhof spielten sich heftige Szenen ab. Bruckner war bereits früh am Sarg und zeigte sich tief bewegt, er soll geweint haben. Bei der anschließenden Trauerfeier erhob er lautstark Vorwürfe gegen den nicht anwesenden Johannes Brahms, den er als Ursache für Rotts tragischen Zustand sah. Dessen raue Ablehnung des hochsensiblen Rott und seiner Musik habe wesentlich zu dessen psychischem Zustand beigetragen. Brahms wird auch in keiner Trauernachricht erwähnt. Hugo Wolf soll später mehrfach über ihn geäußert haben: „Brahms ist der Mörder von Rott!“

Mahler war ebenfalls zugegen, ebenfalls in allerdings stiller Trauer, innerlich bewegt und offensichtlich mit dem Verstorbenen verbunden.

„Der Rest ist Schweigen!“ R.I.P. Gustav und Hans