Essay zu Themen rund um die Premiere von „LA TRAVIATA“ am Oldenburgischen Staatstheater, IOCO

„E strano, e strano…“

(Wie seltsam…)

Essay zu Themen rund um die Premiere von „La Traviata“ am Oldenburgischen Staatstheater:

Untersuchungen zu den Opernkomponisten Wagner und Verdi – „Traviata“ als frühes Werk des Verismo – Das Leben der Kurtisanen im 19. Jahrhundert – Herausforderungen des Werkes

von Thomas Honickel

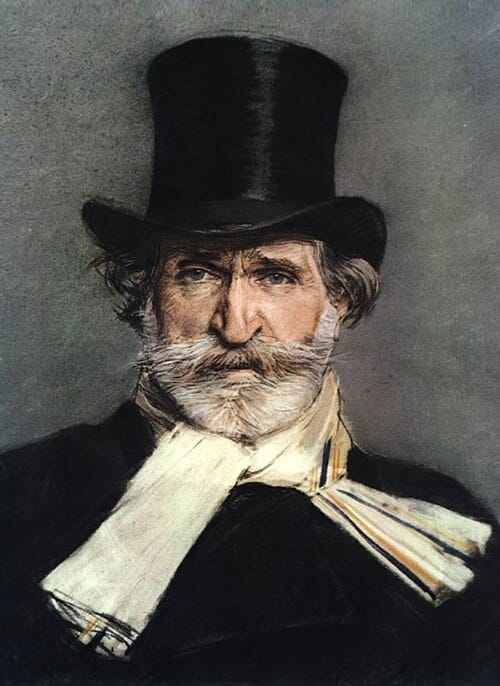

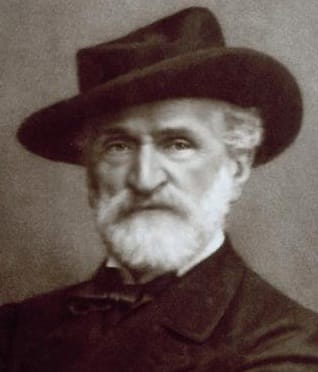

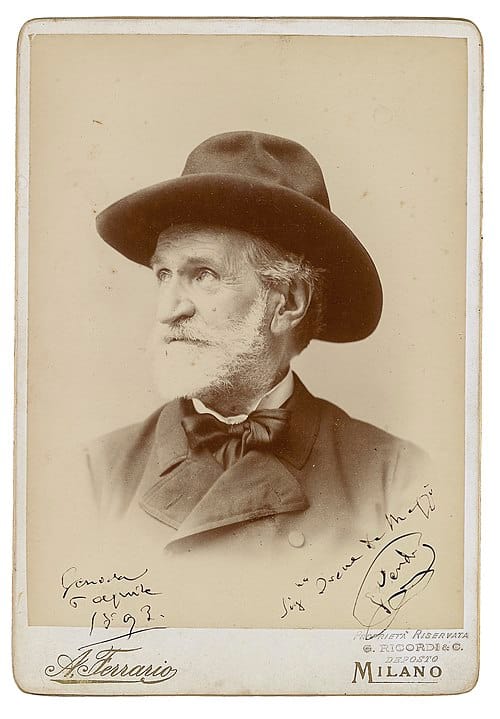

1813 - Zwei Heroen der romantischen Oper: Wagner vs. Verdi

Die im gleichen Jahr 1813 geborenen Meister Giuseppe Verdi und Richard Wagner haben sich nie persönlich getroffen, wussten natürlich dennoch voneinander. Auch gibt es wenige persönliche Äußerungen der beiden über den jeweils anderen.

Im Grunde sind sich beide in ihren Zielsetzungen, ihrem Umgang mit dem Material, ihrer musikalischen Architektur und auch der Orchesterbehandlung fremd geblieben. Gegensätzlicher könnten Ausformulierung und Entwicklung des Genres Oper kaum zu fassen sein. Inhaltlich, satztechnisch, bezugnehmend auf Vorangegangenes und auch in vielen inhaltlichen, thematischen Bezügen sind die Pole nicht ferner zu denken. Und doch gibt es natürlich, dem Zeitgeist der virulenten Themen geschuldet, auch die eine oder andere Parallele, wenn auch mit gänzlich anderem Grundton.

Wagner – Genie und Selbstdarsteller

Zu den gegensätzlichen Positionen mag man zählen, dass Wagner als Reformator der Gattung auftrat (Musikdrama), als Theoretiker (Das Kunstwerk der Zukunft/Oper und Drama). Ihm gelang mit dem durchkomponierten Musikdrama die Ausprägung einer neuen Form der Gattung. Nicht zuletzt bestimmt durch seine eigenen, bisweilen fragwürdigen Ambitionen als Librettist konnten so Kunstwerke entstehen, die aus einem Guss waren (Ring des Nibelungen). In seiner Orchesterbehandlung erreicht er eine neue Tiefendimension durch quantitative Verstärkung, qualitative Ergänzung des Instrumentariums, Massenteilungen der Streicher, die durch Weber und Berlioz bereits entwickelte, nun durchgängig eingesetzte Leitmotiv-Technik und eine stark durchchromatisierte Lesart im Harmonischen. Das Ganze wurde allerdings zusätzlich aufgeladen durch einen kruden Nationalismus (Das Judentum in der Musik) und einen philosophischen Überbau (Zukunftsmusik), der dann auch unsäglich nutzbar wurde für Instrumentalisierungen Nachgeborener (des Führers Musik).

Darüber hinaus war Wagner vor allem ein Fan von sich selbst: Egomanisch, besessen vom klingenden Denkmal seiner Kunst (Bayreuth) und politisch stark aktiv (Beteiligung an der 48er Revolution). Wenn man von der Geistes- und tatsächlichen Verwandtschaft mit Liszt absieht, die über die Heirat mit Cosima von Bülow geb. Liszt noch verstärkt wurde, gab es im Leben Wagners keine nennenswerten Freundschaften oder Kollegialitäten. Vielmehr waren Begegnungen mit dem Hünen der deutschen Hochromantik fast immer durch Funktionalität und Abhängigkeit geprägt: Vom gehörnten Hans von Bülow, der eine zentrale Rolle als Vermittler seines Werkes zu Lebzeiten war, bis zu Ludwig II., König von Bayern als besessenem, glühenden Verehrer und Hauptsponsor. Wagners Genialität zog Menschen immer wieder phasenweise an, aber da blieb kaum etwas von Dauer.

Die Themen seiner Opern sind der Mythologie, der Märchen- und Sagenwelt und quasireligiösen Sphären entnommen. Mehr als einmal sind es bei Wagner die starken Frauenfiguren, die das Thema Liebe und Erlösung darstellen. Germanische, nordische und christliche Mythen, in denen Fragen nach Schuld, Sühne, Erlösung und Schicksal verhandelt werden, sind sein Markenzeichen. Im Ring kommt dazu noch der Aspekt von Macht und Gier, zerstörerisches menschliches Treiben in Beziehungen und zur Natur. Im späten Werk rückt die Dimension des Verzichts und des Mitgefühls als zusätzliche Facette in den Mittelpunkt. Diese für das menschliche Tun von den ersten Kulturen bis heute zentralen Sinnfragen lassen Wagners Werk bis heute hochaktuell erscheinen.

Verdi – Genie und Teamplayer

Verdi hingegen stand ganz in der Tradition des ihm vorlaufenden Belcanto. Die Stimme und der sensible Umgang mit ihr waren sein Markenzeichen. Das Melos war sein Metier. Der üppige wie klare Pinselstrich mit kolossaler Wirkung in der Intimität wie in Massenszenen war sein Feld. Mit wenigen aber nachdrücklichen kleinsten Bausteinen konnte er eine enorme Tiefenwirkung erreichen. Bis heute sind Themen seiner Oper zu Hits im kollektiven Bewusstsein geworden. Da nehme man als pars pro toto aus seinem ersten Sensationserfolg Nabucco den so einfach wie griffig und nachhaltig komponierten Chor Va pensiero; musikalisches Allgemeingut! Der ganz überwiegende Teil seiner Opern, beginnend mit seinem Sensationserfolg Nabucco bis zu seiner einzigen humorvollen Oper Falstaff, gehören ungebrochen bis heute zum Kanon der Opernhäuser in aller Welt.

Zu seinem Markenzeichen gehört die tiefenpsychologisch äußerst fein gezeichnete Darstellung seiner Protagonisten (und ihres Umfelds). Auch wenn der Italiener bis ins Alter ungebrochen weitgehend der Nummernoper huldigt (Arien, Ensembles, Chöre), verschränkt er diese doch zunehmend vor allem ab der mittleren Schaffensperiode. Die dramatische Zuspitzung von Szenen hin zu einem Climax ist sein Ding; dabei spielen rhythmische Patterns und markante Motive eine zentrale Rolle.

Dem Orchester kommt, durchweg anders als bei Wagner, vor allem eine begleitende Aufgabe zu, diese allerdings ebenfalls stets aufs Bühnengeschehen abgestimmt und von diesem beeinflusst in Farbe, Duktus und Dynamik. Da steht dann Zartheit und Transparenz (Traviata) neben Mystik und fahler Grundierung (Macbeth). Künstlerische Manifeste, einen ideologischen Überbau und literarische Reflexionen seines Künstlertums findet man bei Verdi nicht. Ein Opernkenner, ein Pragmatiker, ein zurückgenommener Meister, der seine Kunstwerke nach der Premiere in die Welt entließ.

Die Themenvielfalt bei Verdi ist enorm und beinhaltet Vertonungen biblischer Themen (Nabucco), zeitgenössischer Romane (La Traviata) und Literaturopern (Don Carlos / Macbeth).

Verdi hatte eine ganze Fülle an ihm verbundenen Menschen um sich, die ihn fast alle ein Leben lang begleiteten. Persönliche Freundschaften (wie etwa zum ersten Förderer Antonio Barezzi), Lehrer/Schüler-Verbindung (zum einzigen Eleven Emanuele Muzio), künstlerische Weggefährten (sein Librettist und Berater Arrigio Boito und die Musikverlegerfamilie Ricordi) und persönliche Verbindung in die Politik (Verdi als Symbolfigur des Risorgimento) prägen ein Leben mit vielen guten, tragfähigen menschlichen Verbindungen.

Dies- und jenseits der Alpen

Interessant mag sein, zu erfahren, was die beiden, die sich (wie einst Bach und Händel) niemals persönlich sahen, dennoch übereinander und über die Kunst des jeweils anderen sagten:

„Wagner ist keine wilde Bestie, wie es die Puristen wollen, aber auch kein Prophet, wie ihn seine Apostel gerne sehen würden.“

„Wagner ist ein hoch begabter Mensch, der sich darin gefällt, die beschwerlichen Wege einzuschlagen, weil er die einfachen und direkteren nicht zu finden versteht.“

Von Wagner gibt es hingegen kein einziges klar belegtes Zitat über den italienischen Meister Verdi, wiewohl bekannt ist, dass er diesen natürlich wahrgenommen hat.

Zeitgenössischen Überlieferungen zufolge hat Verdi auf den Tod Wagners (in Venedig) folgendermaßen reagiert:

„Triste, triste, triste! Vagner è morto!“

Verdi überlebte Wagner um 18 Jahre.

Wagner schuf 13 Opern/Musikdramen, bei Verdi waren es mit 26 Werken gleich doppelt so viele.

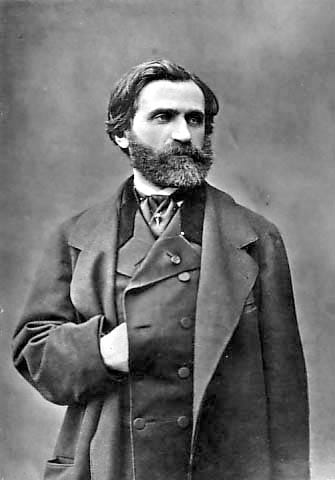

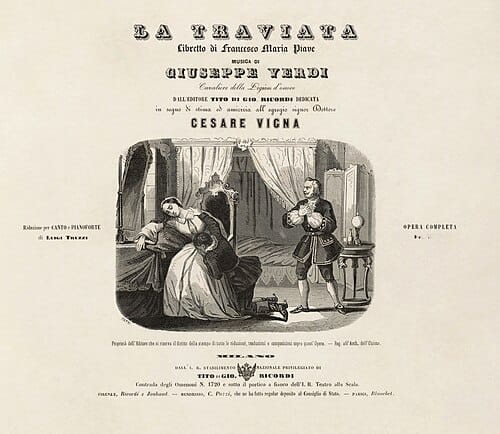

Traviata im breiten Strom des Oeuvres

Die frühe Phase Verdis als junger aufstrebender Meister der Oper war noch geprägt vom Belcanto durch Bellini und Donizetti. Dafür stehen Ernani, I due Foscari und eben der erste Sensationserfolg von Nabucco.

Sein Spätwerk mit einer Verschmelzung von Handlung und Musik und dem Orchester als dramatisch gleichberechtigtem Partner im Erzählfluss berichtet von Liebe, Ehre, Opfer und erst- und einmalig von humoresken Verwicklungen. Beispiele mögen hier sein Aida, Otello und Falstaff.

In der mittleren Schaffensperiode steht die Oper als Medium zur Zeichnung starker Charaktere und die Beschreibung ihrer Seelenlagen. Psychologische Tiefenschärfe, komplexe Figuren und ihre teils enorme Entwicklung im Stück sowie ein deutlich noch schärferer Zugriff des Orchesters aufs Bühnengeschehen markieren Opern wie Un ballo in maschera (1859) und La forza del destino (1862). Am Beginn dieser Phase steht die Trias Rigoletto – Trovatore – Traviata, die den Ruhm des Meisters festigte und die souveräne Handhabung des kompositorischen Werkzeugkastens aufs Schönste dokumentiert.

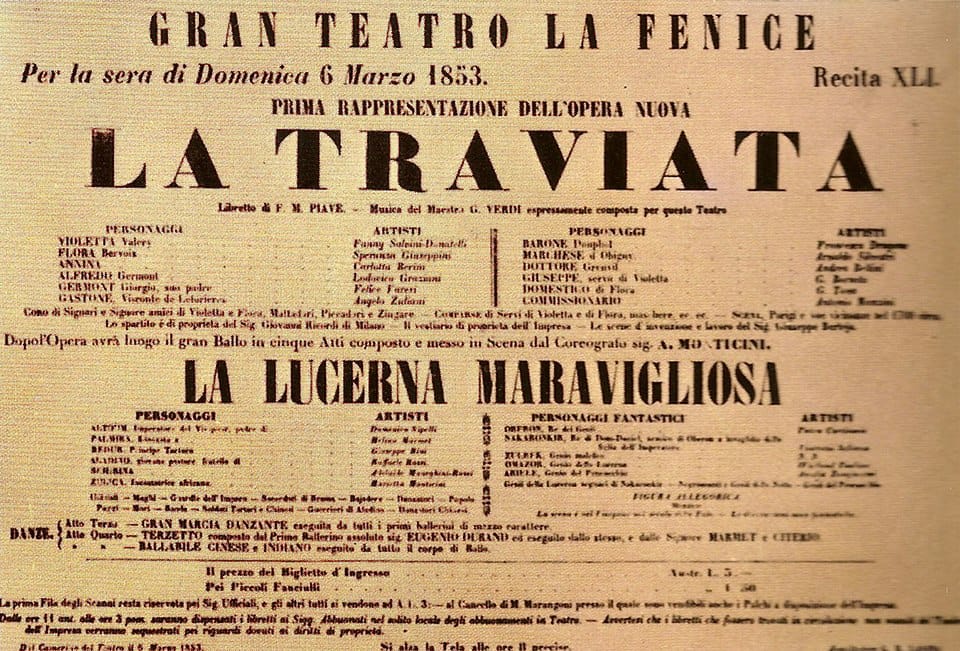

Die Traviata (Venedig 1853) nimmt dabei insofern eine Sonderrolle ein, als sie (gewissermaßen als sehr frühe Vorläuferin des späteren Verismo von Mascagni, Leoncavallo und Puccini) ein äußerst heikles Thema damaliger gesellschaftlicher Diskurse auf die Bühne brachte:

Eine Kurtisane im Paris des 19. Jahrhunderts verliebt sich in einen jungen Mann aus angesehener Familie. Die vom Vater des Jünglings als nicht standesgemäß angesehene Partie wird von ihm aus egoistischen Familiengründen aktiv hintertrieben. Die Protagonistin willigt ein, da sie in ihrem Opfer einen Sinn erkennt. Die todbringende Tuberkulose der Geliebten, die sie dem jungen Mann verschweigt, führt im Verein mit zahlreichen Missverständnissen, öffentlichen Demütigungen und daraus resultierenden Ehrenhändeln auch zum Bruch der Liebenden. Erst nachdem sich der Vater des jungen Mannes selbstkritisch seinem Sohn offenbart und die ehrhaften Beweggründe der todkranken Frau erklärt, begegnen sich in der Todesstunde der Kurtisane nochmals die Geliebten; jetzt in der Gewissheit, dass ihre Liebe nie eine Chance hatte, aber in dem Bewusstsein, in Würde Abschied nehmen zu können.

Dumas und Verdi und die Rolle der Kurtisanen

Keine mythische oder historische Ferne, sondern Aktualität in Nähe und Sujet. Das bürgerliche Paris von Verdis Gegenwart wurde im Roman Die Kameliendame von Alexandre Dumas dem Jüngeren lebendig. (Dumas Vater schrieb u.a. die Erfolgsromane Der Graf von Monte Cristo und Die drei Musketiere). Dumas jun. veröffentlichte seinen Roman La dame aux camélias bereits 1848 und berichtet realitätsnah über eine Kurtisane, die früh an Schwindsucht starb. Prominente Vorbilder für starke Persönlichkeiten in dieser Zeit der Doppelmoral in Paris, die als Lebefrauen und Salonbetreiberinnen agierten, gab es zuhauf. In gewisser Weise gehört auch eine George Sand, die erste Feministin der Zeitgeschichte, zu diesem Kreis; auch wenn sie sich selbst nie als Kurtisane, sondern eben als Vorkämpferin für Frauenrechte bezeichnet hätte.

Heute wissen wir genauer, dass eine Kurtisane weit mehr als eine (allerdings durchaus) käufliche Liebesdienerin war. Damit auch geht sie weit über das hinaus, was wir heute im günstigsten Fall als Eskortservice umschreiben würden. Denn: Betuchte Herren des Großbürgertums und Adlige, die es sich leisten konnten, bedienten sich der Dienste einer solchen Kurtisane, die schon in der Renaissance durchaus gebildet, belesen, den Künsten zugetan und für Umgangsformen bekannt war. Und das mit einer gewissen Kontinuität, was sie von üblichen Prostituierten deutlich abgrenzte.

So besaßen die Kurtisanen im Gegensatz zu vielen anderen Frauen die Möglichkeit, sich eine unabhängige wirtschaftliche und soziale Stellung zu erwirken. Aufstiege in höhere gesellschaftliche Ebenen waren möglich. Primär war ihre Rolle nicht ausschließlich sexuell konnotiert, sondern auch und vor allem als Gesellschafterin und Künstlerin, die in ihrem Salon auf eine ganz eigene Weise Hof hielt. Das grenzte sie deutlich von der Rolle etwa einer Mätresse ab.

In Dumas Kameliendame heißt sie Marguerite Gautier. Ihr Vorbild soll Marie Duplessis gewesen sein, die wie ihr Alter Ego Violetta Valéry in der Traviata an Schwindsucht starb. In diesem Zusammenhang ist auch das große literarische Werk Glanz und Elend der Kurtisanen (1836-1846) von Honoré de Balzac unbedingt erwähnenswert, welches eine Lanze für diesen Berufsstand, diese Frauen bricht. Sie wurden durch die Dichter der Zeit aus der Schmuddelecke ins romantisierende Licht gezogen und damit für breite Schichten gewissermaßen als Interessensobjekt populär.

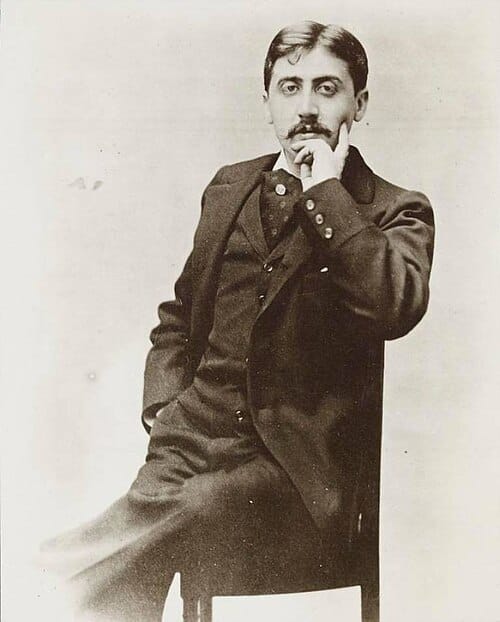

Das Genre der Kurtisanenliteratur geht anschließend mit Marcel Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit weiter; auch dies ein Plädoyer für die gefallenen Damen der höheren Gesellschaft. Zusammengefasst darf man sagen, dass diese Kurtisanen der alten Zeit (Renaissance) und die der neueren Zeit (19. Jahrhundert) durchaus kaum etwas mit heutiger Prostitution gemein hatten. Manche von ihnen waren Musen für das Künstlertum ihrer Zeit oder wurden gar zu prägenden Figuren einer Epoche, die im gesellschaftlichen, kulturellen oder politischen Leben Akzente zu setzen wussten.

Vielmehr ähneln sie den antiken Hetären (i.e. Gefährtinnen), die im Gegensatz zu den Pornai (i.e. Huren) sozial anerkannt und gebildet waren und regelmäßig gewerbsmäßig Musik aufführten. Als Sängerin, Tänzerin und Dichterin, sogar als Philosophin traten diese Gefährtinnen auf. Sie sind aufgrund ihrer auch staatlich anerkannten Stellung zum Teil heute noch namentlich bekannt, dienten als Modelle für Skulpturen und waren Gestalten in antiken Komödien bis in die römische Zeit hinein. Ähnliche herausgehobene, zumeist zeremonielle Funktionen von Frauen in Gesellschaften als Unterhaltungskünstlerinnen gab (und gibt!) es auch in anderen Kulturkreisen: In Korea (Gisaeng), Indien (Kalavanti) und Japan (Geisha).

Trotz der für damalige Verhältnisse nicht gänzlich unproblematischen Storyline wurde La Traviata schnell zu einem nachhaltigen Erfolg für den jungen Dumas. Vielleicht war die Zeit reif, sich mit der Pariser Halbwelt zu beschäftigen. Bereits 1852 entstand daraus ein Schauspiel aus der Feder des Autors, dessen Premiere aus Fragen der Moral und der Anstößigkeit mehrfach verschoben werden musste. Der Erfolg gab aber auch hier dem Autor recht.

Keine Geringere als Sarah Bernhardt spielte ab 1880 die Hauptrolle und wurde in dieser ihrer Paraderolle weltweit gefeiert. Nur ein Jahr nach dem Schauspiel erblickte Verdis Oper in Venedig das Licht der Welt; dort unter dem Titel: „Die vom rechten Weg Abgekommene“ (Gefallene, Verlorene) – La Traviata!

Die weitere Geschichte der Kameliendame ist ganz maßgeblich von der nach Verdi einsetzenden Zeit des Stummfilms geprägt (acht Verfilmungen u.a. mit eben Sarah Bernhardt 1911). Ab 1934 kamen dann die ersten Tonfilm-Versionen dazu (u.a. mit Greta Garbo). Bis ins Jahr 2023 zählt man elf weitere Adaptionen des Stoffes (u.a. mit Erika Pluhar, Isabelle Huppert, Nicole Kidman) und eine vertanzte Version durch John Neumeier (1987).

Verruchtes Milieu der Halbwelt

Erstaunlich für die Zeit der eher konservativen 50er Jahre des 19. Jahrhunderts in Frankreich, dass dieses Werk mit pikanten und provokanten Themen einen solchen Erfolg feiern durfte. Ein weiteres Werk des frühen Verismo, Bizets Carmen ein Vierteljahrhundert später, fiel beim Publikum durch. Hier wie dort spielten die Tonsetzer mit dem spanisch-exotischen Idiom, brachten mit den Unmöglichkeiten von Liebesbeziehungen aufgrund von Standesunterschieden konfliktbeladene Verbindungen (Offizier/Zigeunerin – Gentleman/Kurtisane) auf die Bühne. Hier endete es mit Tod durch Krankheit, dort mit Mord aus Eifersucht. Dramatisch und tödlich so oder so!

Was beiden Werken gemein ist, dass ihre Premieren keinesfalls gelungen waren. Auch Verdi musste sein Werk überarbeiten, bevor es seinen Siegeszug antreten konnte. Bizet indes konnte den Triumph seiner Carmen nicht erleben; er starb drei Monate nach der Uraufführung.

Verdi und Violetta

Mit der Geschichte der Violetta Valéry steht wie in den Vorläuferopern Rigoletto und Il trovatore eine Person im Zentrum, die geächtet, verhöhnt, ausgegrenzt und abgelehnt wird. Die unerhörte Neuerung, eine Kurtisane als schillernde Hauptperson auf die Opern(!)bühne zu stellen, war ein Akt des Aufbegehrens gegenüber bigotter Moral; und sie trug überdies auch durchaus Elemente von Verdis eigener Biographie in diesen Jahren: Denn er lebte seit 1847 mit der Sängerin Giuseppina Strepponi zusammen, die mehrere uneheliche Kinder hatte und deshalb selbst als „Gefallene“ galt. Beide heirateten erst 1859.

Warum Verdi den Stoff nach Sichtung des Schauspiels in Paris unmittelbar wählte und anschließend in nur 45 Tagen (!) in Töne setzte, belegt er in einem späteren Brief: „Es ist ein Stoff aus unserer Zeit. Ein anderer hätte das vielleicht nicht komponiert wegen des Kostüms, wegen der Zeit, wegen tausend anderer Hemmungen. Ich tat es mit besonderem Wohlgefallen.“

Auch Italien in den 50ern war keineswegs bereit für ein solches Werk, weniger musikalisch, sondern eher inhaltlich. Aus Gründen der Zensur musste die Oper lange Zeit unter dem Titel Violetta aufgeführt werden, um ja keine Nähe zum anrüchigen französischen Roman herzustellen. Verdi wusste um das Wagnis des Stoffes. Auch er hielt die Zeit für gekommen, der italienischen „besseren Gesellschaft“ den Spiegel der Doppelmoral vorzuhalten. Verdi hat mehrfach seine Abneigung gegen „Pfaffen, Mönche und Heuchler“ deutlich und unverhohlen artikuliert.

Nach Umarbeitung und vor allem besserer Auswahl an Sängern für den zweiten Versuch 1854 im Teatro San Bernadetto (Venedig) gelang der Wurf. Bis heute ist die Traviata die meistgespielte Oper von Verdi. Violetta, die Traviata, wurde zum Archetyp der tragischen Opernheldin, lange vor Carmen, Tosca oder Manon Lescaut.

Ansprüche an die Partitur

Die enorme Bedeutung der Rolle von Violetta liegt in der physischen Dauerpräsenz, den artistischen Schwierigkeiten und den enorm unterschiedlichen Anforderungen von Koloratur, Lyrik und Dramatik begründet. Hier ist sie dem Anforderungsprofil von Olympia, Giulietta und Antonia aus der viel später entstandenen Oper Hoffmanns Erzählungen (Offenbach, 1881) verwandt.

Ein stupender Stimmumfang von zweieinhalb Oktaven (cis1 – f3) wird benötigt, dazu ein schier unbegrenzt belastbares Organ, das glänzen, triumphieren und seufzen, schmachten und vergehen muss. Eine Herausforderung für jede Sopran-Heroine von der Callas und Tebaldi über Gruberova und Damrau bis zu Netrebko und Harteros, die alle diese Rolle verkörperten. Steht im 1. Akt die glanzvolle Virtuosität im Mittelpunkt (Sprünge, Höhe, rasante Koloraturen), ist es im 2. Akt eine geforderte farbige Lyrik, eine gute Legatokultur und ein sanfter Tonfall, während im 3. Akt an die Seite des Lyrismus auch die Dramatik mit enormen dynamischen Kontrasten tritt. Das muss man erstmal leisten!

Aber auch für Regisseure ein sehr interessantes Werk, das der Entwicklung der Violetta im Laufe des Werkes breiten Raum für geschickte Deutungen liefert. Auch viele Filmregisseure versuchten sich als Opern-Spielleitern an dem Werk (Visconti, Zeffirelli). Gleich fünf Mal wurden Schauspiel und Oper verfilmt.

Die Herausforderung für den Spielleiter liegt in der passgenauen Ausgestaltung der verschiedenen Sphären, wie sie den drei Akten zugrunde liegen. Eine glaubwürdige Führung der Violetta in ihrem Weg vom Salon über die Bohème-Stimmung bis zum Tod. Und auch die sinnfällige Zeichnung der die Traviata umgebenden beiden zentralen Männerfiguren: Alfredo, der Naiv-Leidenschaftliche und Ungelenk-Unerfahrene, Germont, der sich moralisch überhebende, dann aber geläuterte Vater.

Und auch die Ausstatter dürfen sich jedes Mal freuen, wenn Traviata auf dem Spielplan steht: Opulenz, historisierend oder modern, kann bei Bauten, Kostümen und Requisite unterstreichender Eyecatcher sein; machen das Werk stets aufs Neue zum Ausstattungsopus.

Im Orchester darf man gleichermaßen schwelgen und packend zugreifen. Die Kunst besteht im aufmerksam-zuhörenden Spiel, das die heiklen Gesangspartien stützt und agogisch mitatmend begleitet.

All das gilt es zu bedenken und zu betrachten, wenn La Traviata auf die Bühne gehoben wird. Was Oldenburg an seinem Staatstheater zu bieten hatte, wollen wir im Weiteren in einem separaten Artikel erforschen.

TRIVIA

In „Pretty Women“, einer US-Filmkomödie von 1990, bedient sich Regisseur Garry Marshall eines (allerdings guten) Zusammenschnitts von etwa vier (!) Minuten, in welcher die Prostituierte Vivian Ward (Julia Roberts) gemeinsam mit ihrem Gönner auf Zeit Edward Lewis (Richard Gere) in die Welt der Oper gelangt. Die Bordsteinschwalbe des Filmbeginns hatte sich in der Zwischenzeit zur glanzvollen Lady gemausert (Parallelen auch zur Entwicklung der Eliza Doolittle in „My fair lady“ stellen sich unmittelbar ein).

In dieser Filmszene, wo Roberts neben Gere die Schönheiten der Oper in prominentester Loge genießt, gleichzeitig Teile ihrer eigenen Geschichte auf der Bühne nacherzählt vorfindet, rührt die Opernhandlung die junge Frau zu Tränen. Das gesellschaftliche Gefälle von Edel-Prostituierter und Milliardär wird auch noch im bestechenden Outfit der Roberts nur unzureichend kaschiert. So wie Eliza Doolittle auf der Rennbahn in Ascot verbal entgleist, geschieht dies auch in der Opernloge („There´s a band?“).

Man ahnt, dass hier Unvereinbares zusammenkommt. Und dennoch, entgegen erster Drehbuchentwürfe, wurde der Film kurz vor Ende der Dreharbeiten zum Happyend umgebogen. Die Finalszene des Films ist mit Verdis Liebesthema aus „La Traviata“ unterlegt. „US-Kitsch at its best!“ möchte man sagen. Aber vielleicht ist es eben auch eine „Traviata 2.0“, die es geschafft hat, gesellschaftliche Barrieren zu überwinden?