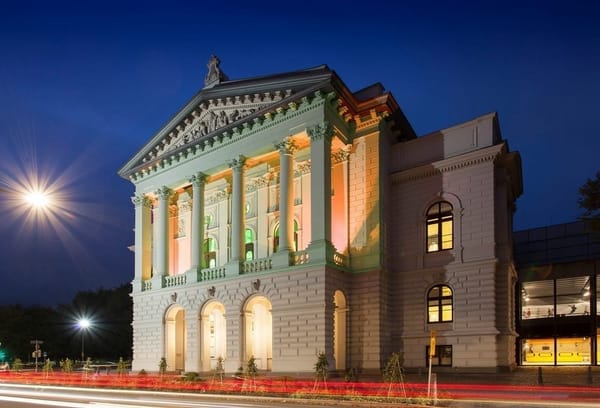

Aix-en-Provence, Grand Théâtre de Provence, DON GIOVANNI - W. A. Mozart

FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE 2025 / 04.07.2025

Wolfgang Amadeus Mozart:

DON GIOVANNI OSSIA IL DISSOLUTO PUNITO, K 527 (1787)

Dramma Giacoso in zwei Akten. Libretto von Lorenzo da Ponte

nach Don Giovanni ossia il convitato di Pietra von Giovanni

Bertati (1787) nach Molière und Tirso de Molina.

TAUSENDUNDDREI METAMORPHOSEN ODER DIE NACHWELT DES DON GIOVANNI…

Jenseits der Gattungen: Mozarts „Don Giovanni“…

Misst man den Erfolg einer Oper an der Zahl ihrer Aufführungen und der Orte, an denen sie nachgespielt wird, so gehört Don Giovanni, ungeachtet des Triumphes, den Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) in Prag bei der Uraufführung am 29. Oktober 1787 erlebte, im 18. Jahrhundert zu den erfolglosen Exemplaren. Ob in Wien oder Leipzig, Mainz oder Mannheim, Frankfurt oder Hamburg – nirgendwo konnte zu Mozarts Lebzeiten der Anfangserfolg wiederholt werden, und der Sprung über die Alpen in die italienischen Opernzentren wie Venedig oder Neapel schaffte Mozarts Don Giovanni schon gar nicht.

Misst man dagegen den Erfolg einer Oper an dem Einfluss, den sie auf nachfolgende Generationen ausübt, an den Diskussionen, die sie auslöst, an der Repertoirefähigkeit im Theater auch über den Tod des Komponisten hinaus, so gehört Don Giovanni sicher zu den erfolgsreichsten Werken der Operngeschichte. Unzählige Literaten von E. T. Hoffmann (1776-1822) über Alexandre Puschkin (1799-1837) bis zu Prosper Mérimée (1803-1870), Philosophen von Sören Kierkegaard (1813-1855) über Friedrich Nietzsche (1844-1900) bis Theodor W. Adorno (1903-1969) oder Maler von Francisco de Goya (1746-1828) über Eugène Delacroix (1798-1863) bis Max Slevogt (1868-1932) setzten sich mit Mozarts Oper auseinander, gaben immer neue Impulse für das Verständnis des Werkes und damit auch für immer neue Interpretationen auf der Bühne.

Zu dieser rezeptionsgeschichtlichen Diskrepanz gesellt sich eine weitere. Auffällig ist nämlich, dass die Diskussionen, die das 19. Jahrhundert um Don Giovanni führte, zwar ohne Mozarts Musik nicht einmal in Gang gekommen wären, dass die Musik selbst in ihnen aber bestenfalls am Rande, gleichsam als Auslöser der einen oder der anderen psychologischen Deutung eine Rolle spielt. Keine andere Oper Mozarts ist so sehr von späteren Generationen, ohne Rücksicht auf ihre Originalgestalt und auf das, was der Komponist selbst in ihr realisieren wollte, vereinnahmt worden. Am deutlichsten lässt sich dies an der Schlussszene nach Don Giovannis Höllenfahrt beobachten: Dieses Sextett, in dem alle Beteiligten mit Ausnahme des Titelhelden und des Komturs noch einmal zusammenkommen, um gemeinsam das Ende des Wüstlings zu einer moralischen Sentenz umzumünzen, war den Liebhabern dieser Oper spätestens seit dem 19. Jahrhundert ein Dorn im Auge. Schon im 18. Jahrhundert wurde es bei Aufführungen zumeist einfach weggelassen, so dass die Oper – nicht um eines tragischen Schlusses, sondern um des Spektakels willen – mit der Höllenfahrt endete. François Castil-Blaze (1784-1857) dagegen betonte den tragischen Aspekt dieses Schlusses, indem er das Sextett in seiner Bearbeitung für die Opéra Royal de Paris im Jahre 1834 durch Ausschnitte aus Mozarts: Requiem, KV 626 (1793) ersetzte. Und noch 1967 warf Adorno dem Dirigenten Otto Klemperer (1885-1973) „ominöse Werktreue“ vor, weil dieser das Sextett in einer Schallplatteneinspielung nicht gestrichen hatte.