Stralsund, Theater Vorpommern, Carmen - G. Bizet, IOCO

Mit der Wucht des Realistischen – Bizets CARMEN am Theater Vorpommern

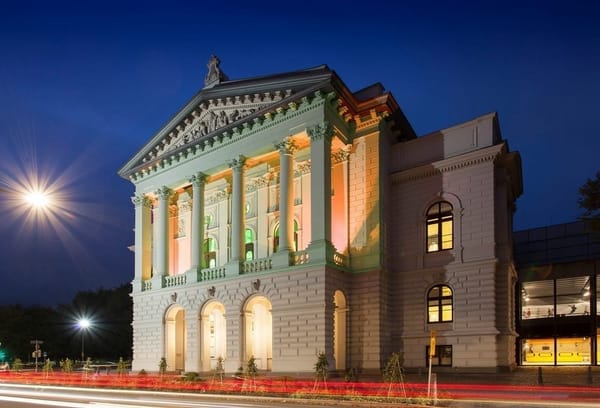

Die Hütte voll, der Abend ein großer Erfolg – einen besseren Einstieg kann man sich kaum wünschen! Im Klartext: Aurelia Eggers, mit Beginn der Spielzeit 2025/26 die neue Operndirektorin am Theater Vorpommern, hat mit der Inszenierung von Bizets CARMEN alle Erwartungen erfüllt (Dramaturgie Stephanie Langenberg). Vielleicht auch geheime Hoffnungen eines opernfreudigen Publikums, dem letzte Inszenierungen von 2003 und 2016 noch in Erinnerung gebieben sein könnten. Nun also wieder im Großen Haus am Strelasund; Greifswald muß weiterhin seit drei Jahren und sicher noch weitere fünf (!) auf sein dann rekonstruiertes Haus warten. Kleiner Trost: CARMEN konzertant am 18. Oktober. Dito im Theater Putbus auf Rügen (7. November).

Lassen wir zunächst den Komponisten sprechen:“ Als Musiker kann ich Ihnen sagen: Wenn Sie Ehebruch, Fanatismus, Verbrechen, Irrtum und das Übernatürliche abschaffen, gäbe es keine Möglichkeit mehr, auch nur eine einzige Note zu schreiben.“ So spricht der Musikdramatiker!

Die Regisseurin ihrerseits: „Im Musiktheater können wir zeigen, was hinter den Worten steckt. Erst dadurch entsteht etwas – ein Gefühl, das spürbar bleibt. Man kann die Augen schließen, aber nicht die Ohren – Musik dringt durch jede Pore, berührt uns in jeder Nervenzelle. Musik umhüllt uns, zieht uns in einen Kokon aus Klang und Bildern hinein. Das ist die Magie des Musiktheaters.“

Dem ist kaum etwas hinzuzufügen. Zumal gerade Bizets CARMEN das Musterbeispiel einer Oper ist, die hinsichtlich hochdramatischen realistischen Musiktheaters alle Möglichkeiten „magisch“ wirkender Verlebendigung bietet. Dies vor allem in jener auch in Stralsund verwendeten Fassung, die nach Jahrzehnten ungemein erfolgreicher, aber als „Verfälschung“, milder ausgedrückt als gravierende „Entschärfung“ ursprünglicher Absichten deklarierter Aufführungspraxis, heute als nahezu original gilt. Und das seit Walter Felsensteins schon 1935 (Köln) erstmals erprobten Neuübersetzung der Dialoge und Fritz Oesers Kritischer Neuausgabe, die den seinerzeit ungewöhnlich realistischen Ambitionen der Librettisten Henri Meillac und Ludovic Halévy sowie Bizets selbst entsprachen. Inbegriffen also die Einbeziehung vieler einst weggelassener, nunmehr wiedergefundener Musikteile und die Rückkehr zu den für die Brisanz der Abläufe wichtigen gesprochenen Dialogen. Eine Sternstunde mit Folgen: Felsensteins Inszenierung an Berlins Komischer Oper im Jahre 1949. Doch zurück nach Stralsund.

Stralsunds Bühne (Bühne und Kostüm Eva Humburg, Licht Kirsten Heitmann) ) bleibt weitgehend düster, bestimmt von grauen urbanen Gebäudefassaden, die sich mittig auf der Drehbühne befinden und als Vorder- wie Rückseite (leicht variiert) szenisch genutzt werden. Einer der wenigen Farbtupfer: ein buntes, glühlampenbestücktes Karussel, das der Regisseurin als „zentrales Motiv“ gilt, als - so Aurelia Eggers in einem Interview - Symbol für Eskapismus, Carmens Sehnsucht nach Freiheit, als Reminiszenz an vergangene schöne Zeiten, aber auch „für das Verfangen-Sein im eigenen Kreislauf der Geschichte....“ Und nicht zuletzt als „Symbol für Bewegung ohne Fortschritt – eine endlose Wiederholung, die beiden Figuren [Carmen und José] letztlich [im Finale] zum Verhängnis wird.“ Farbigkeit aber gibt es auch in den Kostümen. Hier hat man viel Fantasie und Sorgfalt walten lassen, auch keinen Aufwand gescheut, um zwischen Arbeitskluft, Uniform (Polizei), Schmuggler-Gewandung und flott-bunter Zigeunerinnen-Mode die unterschiedlichen Atmosphären der Handlungsorte zu charakterisieren – nicht selten turbulent - und ihnen damit den Stempel realistischer Darstellung zu verleihen; dies ohne jedes naturalistische Ambiente, wie denn auch jeder Hauch von Folkloristik bewusst vermieden wird. Möglicherweise sind das dann jene Räume, die die Regie ebenso bewusst schafft, um die Musik „atmen“ zu lassen, mit ihr Bilder zu projizieren und Geschichten zu erzählen, auch solche, die realiter gar nicht oder nur „zwischen den Zeilen“ erkennbar sind.

Für solcherart Psychologisierung der Musik eignet sich natürlich Bizets Musik ganz außerordentlich. Und dies in beachtlicher Bandbreite. Aurelia Eggers spricht diesbezüglich vor allem von dem „Spannungsverhältnis zwischen realer Zeit und Handlungszeit, gar von „stehender Zeit“, in der sich das Seelenleben der Figuren besonders eindringlich offenbart. Die Folge: eine demonstrativ realistische Zeichnung aller Personen. Insbesondere betrifft das die Protagonisten Carmen, Don José und Micaëla, aber auch Frasquita und Mercedès. Vor allem sie, abe nicht nur sie, stehen für Inszenierungsabsichten, die mit häufigen, dramaturgisch betonten Wechseln von Ruhe und Bewegung, akribisch ausgespielten dramatischen Szenen und dem bedeutungsvollen Profilieren von Kontrasten und Konfrontationen diverse Handlungsräume sehr bewegt füllen und in der hochdramatischen Gleichzeitigkeit von individuell gesteuertem Mord einerseits und dem Massenjubel für den Torero andererseits gipfeln.

Kadi Jürgens – seit dieser Spielzeit Mitglied am Theater Vorpommern - ist als Carmen der Prototyp einer überaus selbstbewussten, sich keinerlei männlichem Besitzdenken unterwerfenden Frau. Sie entscheidet grundsätzlich selbst, wann und wen sie wie lange liebt - zur Not auch schon mal mit gezücktem Messer - hält Begründungen für nicht notwendig und beansprucht hinsichtlich aller ihrer Entscheidungen die totale, unverhandelbare Freiheit. Auch wenn sie damit – eine schon zu Uraufführungszeiten irritierende Überspitzung – den eigenen Tod heraufbeschwört. Da steht die Frage, ob sie überhaupt bindungsfähig oder bindungswillig ist. Nicht infrage steht ihre auf der Bühne sichtbare allgemeine Funktion als Frau, die ihre Rechte auch schon mal gemeinsam mit ihren Freundinnen nahezu handgreiflich verteidigt. (Im Programmheft steht also nicht zufällig ein Beitrag, der heutige Verhältnisse bezüglich des Verhaltens Frauen gegenüber sehr kritisch beschreibt).

Kadi Jürgens strahlt eine Bühnenpräsenz aus, die in ihrer Persönlichkeitsstruktur so vielgestaltig wie überzeugend und geradezu elementar ist. Das betrifft schauspielerische Souveränität und sängerische Qualität gleichermaßen. Kurz gesagt: Ihre Carmen lässt hinsichtlich hochdramatischen, ungemein stringenten und aufregend „rhetorischen“ Agierens keine Wünsche offen. Da belebt eine Frau das Geschehen mit einer Sinnliches, Erotik sowie kühles Kalkül verbindenden Leidenschaftlichkeit, deren mitreißende Wirkung beeindruckt. Nicht zuletzt auch dadurch, dass sie den diversen „Ohrwürmern“ ihrer Partie – man singt übrigens französisch! - jeden Anflug von gefühlvoller Pathetik und unverbindlicher, aber bequemer „Schönheit“ versagt. Dafür punktet sie gewaltig mit der lebensprallen, die Handlung permanent befeuernden Attitüde des Realistischen. Nicht zuletzt auch mit der einer Musik, die dem aufmerksamen Hörer ein ganzes Kompendium musiksprachlich charakterisierender Informationen bietet und damit mentale Befindlichkeiten wie Handlungsweisen verständlicher macht. (Es gibt übrigens nur eine einzige als „Arie“ betitelte Gesangsnummer; wichtiger und charakteristischer sind „Couplet“, „Chanson“, „Szene“ oder Melodram“. Und das ist kein Zufall!).

Für den von Carmen verstoßenen Don José gilt oben Gesagtes auch, allerdings sind Motivationen und Ziele andere. An der Leidenschaftlichkeit, mit der Sotiris Charalampous – auch er Neumitglied im Ensemble - seinen Part präsentiert, ändert das nichts. Er liebt bis zur Selbstaufgabe, singt sich mit kraftvoll-strahlendem, viele gefühlshafte Schattierungen berücksichtigendem Tenor fast die Seele aus dem Leib und lässt verständlich werden, dass ihm in dieser verzweifelten, für ihn alternativlosen Gemütslage nur der mörderische Ausweg bleibt. Tragik pur! Realistik aber auch! Denn dieser Konstellation haftet auch ungeachtet ihrer aus jedem traditionellen Rahmen fallenden Besonderheiten nichts Heldisches an, im Gegenteil! Und eben das macht die Wirkung aus, eine Beziehung, deren Scheitern direkt zu berühren vermag.

Zwischen den beiden Protagonisten steht als Micaëla Antje Bornemeier (alternierend: Franziska Ringe). Von der Anlage her eher musikalisch als darstellerisch gefordert – die Novelle Prosper Mérimées kennt die Figur nicht – ist sie als gefühlshaft stark an Heimat, Familie und damit auch Josés Herkunft verkörperndes Moment der Gegenpol zur Person Carmens. Dies mit einer nicht weniger innigen, klangintensiv fesselnden Stimme und damit als auch musikalisch wichtigen „Farbe“ im komplexen Erscheinungsbild einer ohnehin „schillernd“ instrumentierten Partitur. Übrigens erhält auch sie im Rahmen des Inszenierungkonzeptes ihre fraulich selbstbewusste Note: mit Pfefferspray gegen aufdringliche Soldaten!

Unwiderstehlich auch das, was der erst spät, dann aber gravierend in die Handlung eingreifende Escamillo zu bieten hat: eine schöne, als Stierkämpfer ohnehin attraktive Erscheinung mit beneidenswert populär gewordener Musik. Maciej Kosłowski hat die dazu bestens passende herzensbrechende Stimme eines strahlenden Siegertyps. Kein Problem für ihn, einen Don José in die Schranken zu weisen, scheinbar mühelos Carmen zu gewinnen und eine große Volksmenge vor projizierten Fernsehbildern zu begeistern.

Ähnlich attraktiv und wirkungsvoll agieren Carmens Freundinnen Frasquita und Mercédès, In flockig-buntem Vergnügungslook lassen es Sina Puffay und Anna-Maria Tietze weder an neckisch-lasziven Anbändeleien mit Vertretern der militärischen Ordnungsmacht fehlen noch an sängerischer Eloquenz. Auch sie sind Teile eines hervorragenden Sängerensembles, dem sich auf Augenhöhe die kleineren, aber nicht weniger wichtigen Rollen hinzufügen: Jovan Koščica (Zuniga), Alexandru Constantinescu (Moralės), Raul Alonso (Dancaĩiro), Semjon Bulinsky (Remendado) und Uta Wendler (Lillas Pastia).

Bestnoten erhält, wie immer, der hier vielbeschäftigte Chor. Exakt, stimmgewaltig und das gesamte Bühnengeschehen (Choreographie Stefano Fossat), wenn nötig, auch sehr bewegt maßgeblich prägend, hat Jörg Pitschmann wieder ganze Arbeit geleistet; eine Freude zuzuhören! Und die vervielfacht sich noch im Blick auf das Philharmonische Orchester Vorpommern und seinen Dirigenten GMD Florian Czismadia. Man lässt es nicht einfach krachen. Man nimmt Bizets Partitur, der man nachrühmt, viele wichtige Aufführungshinweise zu besitzen, ernst und serviert Klangbilder von artikulativer Prägnanz und dynamisch bestechender Differenziertheit. Vom Reiz einer früher – etwa bei Oscar Bie, Friedrich Nietzsche oder Thomas Mann - wie heute mit Begeisterung als „genial“ gefeierten Klangsprache (Instrumentation) ganz abgesehen.

Da ist Aufrütteln angesagt, wird zu permanenter Wachsamkeit provoziert, gerät eine „Begleitfunktion“ der Musik gar in den Hintergrund. Kontraste, selbst auf engstem Raum, werden wichtig genommen, Reibungsflächen „erzählerisch“ ausgekostet. Alles im Dienste einer Tragödie, in der es nichts zu beschönigen gibt und allein der Wahrheit die Ehre gebührt.