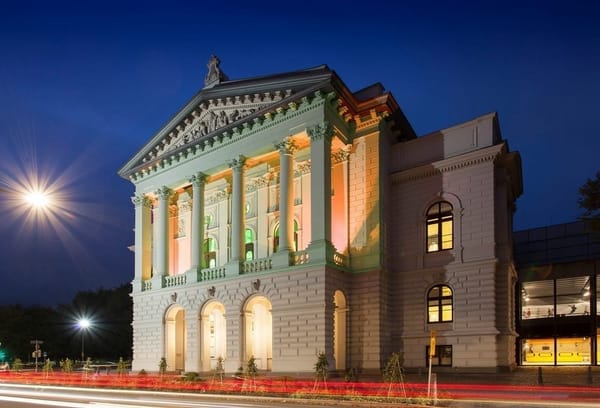

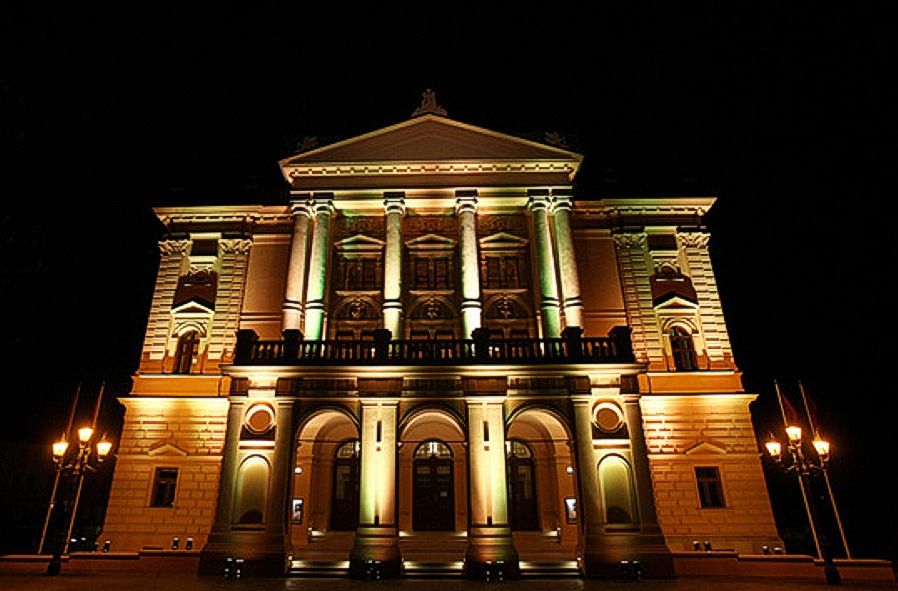

Schwerin, Mecklenburgisches Staatstheater, LEVENTE TÖRÖK, Erster Kapellmeister – im Interview, 29.09.2023

Mecklenburgisches Staatstheater

LEVENTE TÖRÖK – Erster Kapellmeister – Mecklenburgisches Staatstheater

– Von Budapest in die Welt – IOCO im Gespräch mit Levente Török –

von Michael Stange

Vielversprechende junge Dirigenten zeichnen sich heute durch strahlende Gesichter und eine faszinierende Persönlichkeit aus. Weitgehend verschwunden sind die eisernen Mienen ihrer Vor-Vorgänger wie Sergiu Celibidache oder Georg Solti.

Levente Török verfügt neben sprühendem Charme über ein intuitives tiefes musikalisches Gespür und die Fähigkeit, seine Visionen mit dem Ensemble packend und leidenschaftlich umzusetzen. Hört man ihn musizieren, erlebt man seine immense Spannkraft, sein tiefes musikalisches Verständnis, aber auch seine Kompetenz, mit dem Orchester starke musikalische Akzente zu setzen und tiefe Emotionen zu erzeugen. Seine Musiker und er loten die Werke bis in die letzten Verästelungen aus und erzeugen einen ungemein packenden facettenreichen Klangteppich, der oft zuvor Überhörtes offenbart.

Levente Török gelingen mit seiner immensen Begeisterung atemberaubende, mitreißende Vorstellungen. Im Schweriner Tannhäuser und dem Freischütz verwandelte er mit dem Ensemble die Musik in einen fesselnden Strom von romantischer Tiefe und ergreifender Intensität.

Bei der im September 2023 gezeigten Schweriner Neuinszenierung von La Boheme brachte er eine sprühende Italianità in den Norden. Seelenvoller berührender Klang paarte sich mit immenser Polyphonie und schwelgerischer Pracht. Selten hörte man die schwierigen Ensembles, die emotionale Tiefe und die vielen Farben so glutvoll und gleichzeitig so präzise musiziert. Ihm und den Sängern gelangen Vorstellungen, die auch das erfahrenste italienische Publikum rundum beglückt hätten.

IOCO, Michael Stange, sprach mit Levente Török über seinen bisherigen Weg von Budapest, Wien, Ulm und Regensburg nach Schwerin, die Geheimnisse der Interpretation und seine kommenden Pläne.

IOCO: Wie haben Sie Ihre Jugend verbracht, was waren die ersten Erlebnisse mit Musik und wie ist der Berufswunsch Dirigent entstanden?

Levente Török (LT) Ich bin in Budapest geboren und komme aus einer Musikerfamilie. Mein Vater war 30 Jahre lang – bis zu seiner Pensionierung – Dirigent an der Ungarischen Staatsoper. Er hat dort meistens italienische Werke, aber auch viel Zeitgenössisches dirigiert. Meine Mutter war Sängerin im Opernchor.

Mit zweieinhalb haben meine Eltern mich zum ersten Mal in die Oper mitgenommen. Mein erstes großes Erlebnis dort, woran ich mich erinnere, war nicht viel später eine La Bohème. Meine Eltern haben mich vor der Vorstellung gut vorbereitet: mir über das Theater erzählt (dass es eben nicht echt ist, was ich sehe), die Geschichte kurz zusammengefasst und mich auf das Emotionale eingestellt. Dann kam die Aufführung, ich saß mit meiner Mama in der Loge und als ich es realisiert habe, dass die Mimi gleich sterben wird, nahm ich ihre Hand und sagte: „Wir werden doch nicht weinen, Mama! Das werden wir nicht!“ Natürlich habe ich sofort angefangen, so stark und laut zu weinen, dass wir die Loge rasch verlassen mussten.

Zuerst hat mich natürlich die Tatsache fasziniert, dass mein Vater im Rampenlicht stand und alle ihm gefolgt sind. Seine Wirkung sog mich so sehr auf, dass Oper und Wohnung mir die zwei Mittelpunkte des Lebens geworden sind. Man erzählt, ich wäre als Kind ganz ruhig und emphatisch gewesen, aber ging abends kein Elternteil in die Oper und ich durfte daher da nicht hin, gab es immer Drama zu Hause.

Später hab ich es immer deutlicher verstanden, dass man bei dieser wunderbaren Berufung „Dirigieren“ eher als Organisator, Animateur, und Kraftzentrum tätig ist. Dank meines Vaters habe ich mein früheres Studium so geführt, dass ich meinen Traumjob möglichst aus vielen unterschiedlichen Perspektiven kennenlernte. So habe ich das Béla Bartók Musikgymnasium besucht und dort Klavier und Komposition studiert, viel im Chor gesungen. Mit neun Jahren habe ich in „Der kleine Schornsteinfeger“ von Britten die Titelrolle gesungen.

Zweimal habe ich versucht Geige zu lernen. Das hat mir aber nicht zugesagt. Dieses Instrument war mir einfach zu mühsam. Kurz bevor es nicht mehr wie Türknarren geklungen hätte, habe ich beide Male aufgegeben. Schlagzeug bereitet mir aber gleich in der ersten Sekunde viel Spaß. Schon als Kind habe ich alles, was mich interessierte, mit vollem Herzen gemacht. Dies brachte mich dann oft auch in Schwierigkeiten. Später habe ich gelernt, dass nicht alles nur schwarz und weiß ist und man auch mal Kompromisse eingehen darf.

IOCO: Ungarn hat ungemein viele bedeutende Komponisten wie Liszt, von Dohnányi, Bartók, Kodály, Erkel und viele mehr hervorgebracht. Große Dirigenten waren Solti, Széll, Fricsay, Ormándy, Doráti, Ferencsik oder heute beispielsweise Adam Fischer. Woran mag es liegen, dass aus Ungarn so viele große Komponisten und Dirigenten stammen und welche Einflüsse hatten Land, Familie und Ausbildung auf Ihre Entwicklung?

LT: Seit Jahrhunderten leben viele Völker in Ungarn zusammen. Bereits als Kind lernen wir, wie wir miteinander umgehen sollen – vor allem, dass wir das als Schatz und Chance sehen sollen. Dieses Miteinander hat bestimmt auch zu unserer sehr bunten Volksliteratur und Volksmusik beigetragen. Beide sind überdurchschnittlich oft extrem bildhaft und zeigen eine tiefe Verbindung mit der Natur.

Das ist erstmal eine wunderbare Voraussetzung für künstlerische Fantasien. Auf der anderen Seite ist Budapest ein wenig wie Wien. Viele Musikrichtungen waren und sind bis dato sehr beliebt und vertreten. Wir haben nicht nur eine bedeutungsvolle Tradition mit der ungarischen und deutschen Musik, auch die italienische, russische, slawische und gar die amerikanische Musik prägt unser musikalisches Erbe, das wir gerne pflegen und sind sogar stolz darauf. Unsere eigene Musiktradition ist dadurch extrem reich und wurde immer weiter und weiterentwickelt, im Lande als kultureller Schatz verbreitet und gut gepflegt. Auch durch das Kodály-System bauen wir von Kindheit an eine tiefe Verbindung zur Musik auf und die Meisten haben auch große Freude daran.

Erst, wenn man erwachsen wird oder gar auswandert, wie ich, fängt man es an, so richtig zu schätzen, was wir alles in unseren geistigen Rucksack bekommen haben. Sicherlich spielt auch unsere Geschichte eine wesentliche Rolle. Ungarn führte Jahrhunderte lang seinen ewigen Kampf gegen die Fremdherrschaft. Da mag die Musik auch ein Zufluchtsort und ein Motor zur Freiheit gewesen sein. So entstanden auch ganz merkwürdige Eigenschaften in unserer Volksmusik. Es gibt ein Lied von Hermann Leopoldi „Wenn der Ungar lustig ist, muss er immer weinen“. Stellen Sie sich vor: das stimmt wirklich!

In der ungarischen (Volks-)Musik sind die traurigen Stücke meistens in Dur und die Lustigen in Moll. Auf der ganzen Welt ist das bekanntlich umgekehrt. Das sind Erben, worauf ich gerne baue und die einem eine interessante und manchmal absolut unterschiedliche Perspektive anbieten, was man hier, im Westen gewohnt ist. Ich habe das immer als Vorteil und Chance gesehen und versuchte meine Aufführungen durch dieses Wissen und diese Visionen noch vielfältiger und tiefgründiger zu gestalten.

Ernö Dohnányi: Suite in F-sharp minor Op. 19- Miskolc SO, Török- excerpt

youtube Levente Kálmán Török

[ Mit erweitertem Datenschutz eingebettet ]

IOCO: Ihr Name steht ja ein wenig für Geografie und Geschichte Ungarns, aber auch für persönliche Eigenschaften. Levente ist der „kühne, recke Held oder Ritter“ und Török eben der „Türke“ im Osten. Sie haben nach dem Abitur Ungarn verlassen und ihr Glück in der Ferne gesucht und gefunden. Wie haben Sie die Ausbildung und die ersten Schritte danach erlebt und welche Abenteuer haben Sie bestanden und wie ist es Ihnen in den ersten Jahren ergangen?

LT: Eigentlich wollte ich überhaupt nicht weg aus Ungarn und wollte unbedingt in Budapest studieren. Mein Vater meinte aber: „Wien wäre für Dich besser, damit Du Deutsch lernst und aus Deiner gewohnten Umgebung kommst. Jene Stadt ist ein Origo der Musik seit Jahrhunderten, Dir würde es gut tun, jene Welt kennenzulernen.“ Nach großem Protest habe ich als braver Sohn am Ende doch auf ihn gehört. Als ich nach Wien kam, habe ich mich aber sofort in die Stadt verliebt und auch die Aufnahmeprüfung bestanden. Während meines Studiums versuchte ich alles, was ich lernen konnte, aufzusaugen. Dafür war Wien neben dem Zauber der Stadt ideal. Ich erinnere mich an ein Gespräch an der Universität, bei dem Clemens Hellsberg, Geiger und Orchestervorstand der Wiener Philharmoniker, Christian Thielemann, ein Musikjournalist und einige Professoren diskutierten. Das Gespräch ging allgemein über Wagner, lief eine Weile lang ganz bescheiden und auf einmal erzählt Hellsberg über Tonartencharakteristik und die Verwobenheit der Motive, die im Rheingold da sind und sich dann in der Götterdämmerung wiederfinden. Er hat alles so intensiv angesprochen und so profunde verständliche und eindrucksvolle Parallelen in Melodik und Orchestration aufgezeigt, dass allen und selbst Herrn Thielemann die Kinnlade herunterfiel. Alle waren von seinen Darstellungen und tiefen Einsichten völlig begeistert. Er kannte die Partituren des Rings wirklich in aller Tiefe und in sämtlichen Facetten.

Vor der Bildung der Orchestermusiker habe ich nach diesem Erlebnis meinen Hut noch tiefer gezogen. Man kann sagen, er hat mir beigebracht, meine Kollegen als absolute Partner zu betrachten und mich auf sie verlassen zu lassen. Ein anderer Eindruck war, dass in meinem dritten Semester das Gerücht durch die Stadt ging, die schon damals über sechzigjährige Edita Gruberova suche eine neue Lehrerin. Das hat mich tief beeindruckt, dass so ein großer Star die Demut hat, in einem sehr fortgeschrittenen Karrierestadium immer noch nach neuen Wegen zu suchen und sich zu verbessern.

Oft habe ich beim Vorsingen und in Meisterkursen begleitet, um mich weiter zu entwickeln. In Wien bin ich als Korrepetitor meistens für Wagner und Strauss angefragt worden, weil ich schnell lernte und gut vom Blatt spielen konnte. Gleiches galt für die ersten Assistenzarbeiten. Dank so einer Arbeit bekam ich auch die Chance, an der Wiener Staatsoper musikalischer Leiter der Chorakademie zu werden.

Nach einem Jahr dort bin ich dann nach Regensburg als Korrepetitor mit Dirigierverpflichtung gegangen, weil ich an der Wiener Staatsoper kaum die Chance gehabt hätte, Vorstellungen dirigieren zu können. In Regensburg fehlten Dirigenten, so dass ich in drei Jahren über hundert Vorstellungen dirigieren durfte. Ein großer Glücksfall war, dass mich der dortige 1. Kapellmeister, Tom Woods sehr förderte und er mich vor passende und auch mal größere Aufgaben gestellt hat. Auch nicht selbstverständlich war der großzügige ungarische Konzertmeister Sandor Galgoczi, der mich oft nach Vorstellungen ins Café einlud und mir Feedbacks gegeben hat, was gut gewesen ist und was ich verbessern könnte. Ich bleibe ihnen ewig dankbar dafür.

Im Jahr 2018 habe ich dann nach Ulm gewechselt, weil ich dort Erster Kapellmeister werden konnte. Hier ergab sich tatsächlich ein Abenteuer. Ursprünglich sollte ich die fünfte Vorstellung von Lucia di Lammermoor nachdirigieren. Kurz vor der Dritten musste der Generalmusikdirektor absagen, weil er wegen Blitzeis im Stau stand. So musste ich den Abend, eine halbe Stunde vorm Beginn und ohne jegliche Probe oder Absprache übernehmen. In solchen Momenten sind alle besonders wach und freuen sich über den gemeinsamen Erfolg und wachsen über sich hinaus. Diese wurde dann auch eine inspirierte Aufführung.

Natürlich ist auch die berühmte Verzweiflung Carlos Kleibers vor Stücken immer ein Element, das mitschwingt. Sein nahezu zwanghaften Anfälle, die Vorstellung absagen zu müssen, weil er das Stück noch nicht genug kenne, kommen mir immer wieder in den Sinn. Er trug immer diese Angst in sich, dem eigenen Maßstab, seinem Genie und seinem Mythos nicht gerecht zu werden. Diese Gnadenlosigkeit mit der er über sich selbst urteilte, ist das Merkmal des wahren Talents.

Zu Beginn meiner Laufbahn war ich auch oft völlig am Boden, weil nach meinem Gefühl eine Vorstellung nicht an die Ideale meiner Kindheit heranreichte. Später wurde es mir klar, dass meine Meister und Idole auch manchmal schon siebzig waren als ich sie hörte und sie jahrzehntelange Erfahrung in der Umsetzung ihrer Ideen hatten. Man muss für sich in Ordnung sein. Je mehr gute Vorstellungen ich dirigiert habe, desto sicherer und seelisch stabiler bin ich geworden. Erst nach einigen Jahren habe ich angefangen, an mich zu glauben. Mein Anspruch ist immer, mein Bestes zu geben und alle Beteiligten und das Publikum mitzureißen. Natürlich ärgere ich mich, wenn etwas hinter dem eigenen Anspruch zurückbleibt, aber wie schön ist unser Beruf, dass wir meistens eine zweite Chance haben.

IOCO: Sie haben ja ein reiches Repertoire aufgebaut und in den vergangenen und dieses Jahr große Erfolge gefeiert. Mit „Madame Butterfly“ haben Sie in Island debütiert. Im romantischen oder verwandten Repertoire haben Sie in Schwerin mit „Der Freischütz“ und im „Tannhäuser“ und in Budapest mit „Iphigenie auf Tauris“ große Erfolge gefeiert. Daneben standen Konzerte in Deutschland, Ungarn und Spanien. Dies ist ja ein beachtliches Pensum, das sie mit sehr großen positiven Erfolgen absolviert haben. Wie nähern Sie sich den Werken, die Sie interpretieren, an?

TL: Bei neuen Stücken lese ich mir die Partitur am Tisch in Stille, und Stellen, die ich nicht innerlich höre, übe ich so lange am Klavier, bis ich das schaffe. Erst, wenn mein inneres musikalisches Bild halbwegs fertig ist, bitte ich meine Vertrauten, also Papa oder die Professoren, um Rat. Sie können mir immer gute Tipps geben und sehen bestimmte Dinge natürlich aus der Erfahrung anders – so spare ich mir auf jeden Fall einige Fehltritte.

Die italienische Musik ist sowohl für meinen Vater und als auch für mich Herzensangelegenheit. Ich bin in dieses Repertoire sozusagen hineingeboren. Die italienische Musik liegt insofern nah an der ungarischen, dass sie auch meistens „Bauchmusiker“ sind. Ihre Notation ist deshalb oft unpräzise. Es gibt viele Stellen, wo man die „Schlampigkeit“ in der Partitur zu lösen hat, dafür habe ich bei den Italienern ein intuitives Gespür, so dass es für mich meistens keine ausgeprägte Kopfarbeit bedeutet. Das hat mir bei den Dirigaten wie Un ballo in maschera, Rigoletto, Il barbiere di Siviglia und Lucia di Lammermoor sehr geholfen. Natürlich darf man nichts auf die leichte Schulter nehmen, sondern immer schauen, ob der Ansatz passt und es dramatisch, dramaturgisch überzeugt, aber es ist meistens mehr „Fühlen“ als „Denken“ und da fühle ich mich – trotz 8 Jahre Arbeit in Deutschland- immer noch mehr zu Hause! (lacht)

Für die Wagner-Opern musste ich mich neben dem Partiturstudium literarisch noch intensiver vorbereiten. Hier spielt auch der philosophische Sinngehalt und die hintergründige sowie vielschichtige Symbolik eine viel größere Rolle. Die Italiener tragen alles direkt in die Musik hinein, meistens ohne Schlüssel und Symbole. Die deutsche Romantik in ihrer Tiefe, ihren Farben und Abgründen erschließt sich schwerer. Diese deutsche Suche nach Sinn und Parallelen findet sich natürlich auch bei der Instrumentierung und zwischen den Noten. Bisher habe ich beispielsweise Erfahrungen mit Der fliegende Holländer, Fidelio sowie Tannhäuser und Freischütz.Wenn man selbst eine klare Vision hat und das Ensemble gerne geht mit, kommt die Musik oft fast von selbst.

Auch im frühromantischen Repertoire habe ich das gerade erlebt in Budapest. Wir haben Iphigenie auf Tauris in der Bearbeitung von Richard Strauss gemacht. Sowohl für das Orchester, als auch für das Ensemble und auch für mich war das ein fremdes Stück. Die Oper datiert von 1779. Da ich mit dieser Epoche noch wenig zu tun hatte, kam es mir darauf an, lieber die Parallelen zu Mozart, Weber und gar Wagner zu zeigen, aber auch alle Farben und dramatischen Akzente der Musik erklingen zu lassen, um sie an und in die heutigen, vielleicht etwas zu romantischen Herzen zu bringen. In den Proben haben wir am Anfang den Draht zur Musik schwer gefunden. Die Vermittlung über Bilder hat mir dabei extrem geholfen. Als ich den Damenchor von zarterem und leiserem Singen überzeugen wollte, fiel mir ein Bild ein. Die Damen habe ich gebeten, sie mögen sich vorstellen, sie hätten im Kindergarten einen Marienkäfer in der Hand. Auf den müssen sie gut aufpassen, um ihn später ihrer besten Freundin schenken zu können. Dies hat dann wunderbarerweise funktioniert, weil alle bei der Musik das gleiche Bild vor Augen hatten.

So etwas darf man aber auch nicht übertreiben. Wenn ich lange mit Bildern fabulieren würde, käme vielleicht der 2. Posaunist nach 5 Minuten und würde (mit recht) „Also piano!“ sagen. Vieles kommt unmittelbar, so dass es nicht geplant werden kann und sollte. Laune, Tagesform und noch vieles mehr spielen auch eine Rolle. Die Spontanität und vor allem die Ehrlichkeit darf man aber nie aufgeben. Authentizität kann man nicht lernen, aber wie man besser kommuniziert, schon.

IOCO: Worauf bauen Sie Ihre Interpretationen auf und was ist wichtig, um ein möglichst farbenreiches und faszinierendes Klangbild zu erreichen?

TL: Ich sehe alle Musiker und Sänger als gleichberechtigte Partner. Dazu gehört es, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und so, Hand in Hand zu arbeiten. Natürlich habe ich am Ende das letzte Wort, was nicht immer allen gefallen kann, aber es ist auch wichtig, Probleme gleich benennen zu dürfen und nicht um den heißen Brei herumzureden. Trotzdem soll niemand sich attackiert fühlen.

Die richtige Kommunikation ist entscheidend. Wir müssen die Musik mit hoher Konzentration gemeinsam erklingen lassen, die Spannung aufrecht halten, aber auch dafür sorgen, dass alle menschlich zueinander finden. Der Rest sind zehn Prozent Schlagtechnik.

Eigene Emotionen spielen bei jeder Interpretation eine zentrale Rolle. Im September dieses Jahres dirigierte ich das erste Mal La Boheme. Sie zählt ja zu meinen prägenden Jugendeindrücken. Mir kamen wieder im Finale bei der gleichen Stelle die Tränen, als ich das Stück mit meinem Vater am Klavier durchging. Auch mit diesen Emotionen muss man umgehen und sie möglichst zum Vorteil der Produktion umwandeln.

Ernö Dohnányi: Suite in F-sharp minor Op. 19- Miskolc SO, Török- excerpt

youtube Levente Kálmán Török

[ Mit erweitertem Datenschutz eingebettet ]

Es ist auch wichtig, Fehler als Versehen durchgehen zu lassen und den Druck von den Musikern zu nehmen. Das gelingt mir wegen meiner Leidenschaft leider noch nicht immer. Wenn der Hornist mal einen Kickser macht oder wenn ein anderer sich verspielt, kann das auch aus dem Grund passieren, dass er sich besonders bemüht hat. Deswegen ist es so entscheidend, immer erstmal Vertrauen zu schenken

Der Dirigent muss die Traditionen der jeweiligen Orchester wahrnehmen und möglichst auf ihnen aufbauen. Dies liegt oft an den unterschiedlichen Spieltechniken. Brahms klingt in Spanien anders als in Schwerin. In Malaga habe ich meine Interpretation der 1. Sinfonie in eine andere Richtung entwickelt und dadurch hat das Werk an Gewicht oder Schwere verloren. Die Sinfonie war in ihrem Klang deutlich näher an Brahms Klavier- und Kammermusik angelehnt und so hatten wir eine Prise mehr Leichtigkeit, ohne die Leidenschaft zu vernachlässigen. So waren auch gewisse Rubati wegen des geringeren Gewichts möglich. Dieser Austausch von Emotionen zwischen dem Orchester und mir hat dem Stück sehr gutgetan.

Im Kopf kann ich nicht alle Fragen der Interpretation beantworten. Ich komme aus einer Welt voll von Traditionen, spüre aber auch oft neue Impulse. Sie probieren wir dann auch meistens aus. Dafür sind ja Proben da. Es ist wichtig, sich auf die Kollegen zu verlassen. Wenn sie das Vertrauen spüren und sie während des gemeinsamen Probenprozess merken, dass sich die Arbeit lohnt, können wir gemeinsam Beglückendes und Phantastisches produzieren. Demut und Vertrauen sind nämlich die zwei Elemente, die die Menschen dicht zusammenbringen.

In der Aussage von Christian Thielemann, dass man die Musiker etwas anbieten lässt, liegt daher viel Wahrheit. Ich konnte ihn gerade im Konzert mit dem Bayerischen Rundfunkorchester in Bamberg bewundern, wo er Bruckners 5. Sinfonie dirigiert hat. Den Beginn des Werks hat er mit minimalsten Bewegungen und seinem Blick in vollendeter Harmonie und immenser Spannung dargeboten. Natürlich ist das Bayrische Rundfunksinfonieorchester ein großartiger Klangkörper, den besonders auszeichnet, wie gut die Musiker aufeinander hören. Trotzdem hat mich das schon umgeworfen, weil man so etwas nicht jeden Tag erlebt. Obwohl sie sich zum ersten Mal im Leben getroffen haben, konnte man das fast endlose Vertrauen zwischen den beiden Seiten extrem spüren.

Dieses Vertrauen steigt natürlich mit der gemeinsamen Erfahrung und der gegenseitigen Anerkennung. Vieles wird mit der Übung und Zeit selbstverständlicher. Natürlich kann nie alles perfekt werden. In solchen Fällen freue ich mich immer, dass ich noch hoffentlich vierzig Jahre vor mir habe, dem Ideal nahezukommen.

IOCO: Welche Rolle spielt das absolute Gehör?

TL: Ob das absolute Gehör ein zentraler Faktor ist, kann ich nicht abschließend beurteilen. Es ist sicher nicht lebensentscheidend. Mir hat diese Gabe öfters leidgetan, weil ich mir gewünscht habe, manches eben nicht zu hören. Es hilft mir und den Anderen natürlich ausgezeichnet, bei der Verbesserung der Intonation. Wenn man aber immer die ganze Zeit überlegt, was gerade schiefläuft, ist es verheerend. Ich bin manchmal einfach dankbar, dass ich es halbwegs ausschalten kann.

IOCO: Wo sehen Sie heute Ihre Schwerpunkte?

Mich interessieren – außer den italienischen Opern – vor allem Brahms, Mahler und die französischen Impressionisten. Als junger Dirigent muss man aber alles ausprobieren und es erst später, nach eigener Erfahrung zu entscheiden, was Einem wirklich gut liegt. So lernt man diesen Beruf viel tiefer und vielseitiger kennen.

IOCO: Welche Bedeutung haben historische Aufnahmen für Sie?

Mich interessieren Aufnahmen sehr. Ich höre sie aber zur Vorbereitung erst in dem Moment an, wenn mein inneres musikalisches Bild steht und ich schon möglichst alle meiner Fragen beantworten konnte. Aufnahmen sind ein Spiegel der jeweiligen Epochen und zeigen verschiedene Möglichkeiten, die die Musik anbietet.

Die Aufnahmen von Hans Knappertsbusch sind ein Beispiel für freies Musizieren. Seine Bayreuther Ringe aus den verschiedenen Jahren klingen völlig unterschiedlich. Sie sind spontan musiziert, beflügelt in der Gestaltung und völlig andersartig in ihren Farben, Tempi und ihrem Ausdruck. Das ist in der Kunst so entscheidend. Es geht nicht um ständige Wiederholung oder Perfektion. Nichts gelingt zweimal auf die gleiche Weise. Vor allem nicht in der Musik, wo wir ständig mit Emotionen arbeiten.

Der spontan klingende Fluss und die Wirkung der besonderen, seelisch großen Momente, sind für mich beim Musizieren am wichtigsten. Ein Beispiel dafür ist die Aufnahme von Strauss Don Juan mit Georg Széll. Der Höhepunkt ist so grandios und so entfesselt, dass man den Trompetenkickser am Ende dringelassen hat. Dieses Crescendo in seiner Kraft hat keine andere Aufnahme und die Stelle wird durch ihre Unvollkommenheit überhaupt nicht vernichtet, sondern macht die Interpretation dadurch umso menschlicher.

Viele Aufnahmen sehe ich wegen des übertriebenen Strebens nach Perfektion problematisch. Perfektion ist ein Mittel, aber kein Ziel. Bei vielen Aufnahmen werden unterschiedliche Sequenzen zusammengeschnitten. Bei denen zieht sich aber der inneren Spannungsbögen nicht durch, weil er wegen der unterschiedlichen Takes auf der Strecke bleibt und so der natürliche Fluss der Musik zerrissen wird. Das hat bereits bei Soltis Jahrhundert-Ring-Aufnahme begonnen. Sie klingt gigantisch – außer Frage-, aber ich würde sie ungern mit einer Aufnahme von Knappertsbusch oder Horst Stein eintauschen.

IOCO: Für Sie war die Corona-Zeit ein schwerer Einschnitt. Kurz danach haben Sie sich aber der Herausforderung des 1. Internationalen Dirigierwettbewerbs in Llíria, Valencia gestellt, den Sie 2021 auch gewonnen haben. Wie haben Sie die Corona Pandemie und den sich unmittelbar anschließenden Wettbewerb erlebt?

Während der Corona-Zeit habe ich, wie wir alle, in einer völligen Ungewissheit gelebt. Niemand wusste, wie lange all das dauert. Fünfzehn Monaten habe ich nicht dirigiert. Fünf Stücke habe ich gelernt, von denen drei aber speziell entwickelte Projekte, so dass ich darauf nicht zurückgreifen kann. Ich war völlig verzweifelt. Seit ich ein Kind war, brauche ich die Musik und das Theater wie ein Stück Brot. Schließlich war ich, seit ich denken kann, fast jeden Tag in der Oper. Diese Stille habe ich nicht gekannt und tat mir besonders weh.

Positiv war, dass ich in mich gegangen bin und vieles im Leben klarer anschauen und mir neue Prioritäten setzen konnte. Hätte ich gewusst, wie lange das alles dauert, hätte ich vielleicht eine neue Sprache gelernt, alle Sinfonien Mahlers, den Ring oder den Rosenkavalier noch tiefer studiert. Diese Zeit möchte ich nie wieder erleben, sie hat einmal schon gereicht!

Bei dem Internationalen Dirigierwettbewerbs in Llíria, Valencia habe ich mich aus Neugier beworben, auch weil er zum ersten Mal stattfand. Erfahrungen in Wettbewerben hatte ich keine. Ich fand die Vorstellung, mindestens im schönen, sonnigen Spanien an einem Wettbewerb teilzunehmen und dort vor ein Orchester zur treten sehr verlockend. So habe ich mich beworben und wurde zu meiner großen Überraschung, zum ersten mal im Leben, angenommen. Die Jury war ganz interessant besetzt. Der Präsident war Miguel Galdulf, der lange das Valencia Orchester geleitet hat. Vertreten war ferner der Dirigent und Professor John Carewe, der gefühlt alle großen britischen Dirigenten unterrichtet und die neue Stravinsky-Edition herausgegeben hat. Mit einem weiteren Jurymitglied, dem Dirigenten Carlos Riazuelo bin ich noch heute verbunden, weil ich bei ihm mittlerweile auch Unterricht nehme.

Valencia habe ich am Anfang eher als Chance gesehen, nach dem Dirigieren an den Strand zu gehen. Als ich die Kollegen gesehen habe, die eingeladen waren, kamen mir schon Zweifel und mir fehlte es ein bisschen an Selbstvertrauen. So buchte ich nur drei Tage eine Unterkunft, um mich nach dem Ausscheiden an der Küste erholen zu können. Mit jeder Runde stiegen aber Mut und Zuversicht und so erreichte ich auch das Finale.

Das Programm war sehr anspruchsvoll und dass ich es geschafft habe, den 1. Preis zu gewinnen, hat mir nach der Corona-Pandemie unglaublich viel Ansporn und Motivation gegeben. Fantastisch ist es, dass ich die Gelegenheit hatte und habe, die mit dem Wettbewerb kooperierenden Orchester in der Zukunft zu dirigieren, denn das sind ungefähr zehn der besten Orchester Spaniens. Dabei sind das Nationalorchester Spaniens, das Symphonieorchester des spanischen Rundfunks und Fernsehens, das Orchester von Valencia, das Königliche Orchester von Sevilla, das Philharmonische Orchester von Málaga und einige Weitere.

IOCO: Eine besondere Rolle dieses Jahr spielt Puccini bei Ihnen. In Island haben Sie „Madame Butterfly“ in ihr Repertoire aufgenommen, in Schwerin debutieren Sie mit „La Boheme“, dem Werk, das ja Ihnen den Weg in die Oper vollständig eröffnet hat. Was haben Sie bei den Proben und den ersten Aufführungen empfunden?

TL: Nachdem ich im März auf Island meine erste Madame Butterfly dirigieren durfte, ging mit La Boheme ein weiterer Traum in Erfüllung. Ich werde die Vorstellungen nie vergessen, die ich als Kind an der Ungarischen Staatsoper erleben durfte. Jene Ausnahmekünstler und Ausnahmesänger, die ich dort kennengelernt habe, sind nicht nur immer noch Vorbilder für mich, sondern absolute Wegweiser. Ich werde nie vergessen, wie beispielsweise die Streicher bei uns geklungen und “gerutscht” haben, welche unglaublich schöne Bläsersoli ich dort gehört habe, wie wichtig auf einmal ein guter Timpanist sein konnte, wie ein Portamento oder ein Pianissimo von manchen Sängern gemacht worden ist, wie die richtigen Operndirigenten führen und begleiten konnten, wie viel Wert die Spielmeister auf bestimmte Kleinigkeiten auf der Bühne gegeben haben, wie unglaublich bunt und differenziert ein Chor singen und spielen konnte. Unglaublich war auch, wie schön mein Lieblingsinspizient den Vorhang im dritten Akt auf- und zumachen konnte. Das werde ich nie vergessen.

Ich freue mich unbeschreiblich über die Schweriner Boheme und bin stolz darauf, dieses Erbe in mir zu tragen. In Schwerin habe ich schon in den Proben gesehen, welche wunderbaren Partnerinnen und Partner für die Vorstellungen zur Verfügung stehen. Nicht unterschätzen darf man bei diesem Werk die schwierigen Vorbereitungen. Die Farben der Musik, die Tempowechsel, die Ensembles und die kleinen, aber wichtigen Details sind in ihrer anspruchsvollen musikalischen und szenischen Konzeption schwer vollendet umzusetzen.

Wir haben das Werk gemeinsam von null erarbeitet, das heißt soweit man das bei einem so bekannten Stück sagen kann und ich glaube, dass ich alle mit meinen Verweisen auf die Partitur manchmal stark gefordert habe. Ich meine aber, dass uns das Ergebnis glücklich gemacht hat und wir alle mit unserem gemeinsamen Enthusiasmus etwas Großartiges geschaffen haben.

Ein großes Glück war, dass mein Vater nach so langer Pause bei den Bühnenorchesterproben wieder dabei sein konnte. Er hat mir entscheidende Hinweise gegeben, wo es Verbesserungspotentiale gab und welche Möglichkeiten er zur Optimierung der Interpretation und des Klangbildes sah. Das hat mir ungemein geholfen, weil es meinen Blick auf das Werk in praktischer Hinsicht geschärft und vertieft hat.

IOCO: Wie geht es nun für Sie weiter? Welche Pläne haben Sie?

TL: Ich bin sehr glücklich über das große Vertrauen, dass ich in Schwerin genieße und die tolle Atmosphäre mit unserem Generalmusikdirektor Mark Rohde. In Schwerin werde ich in dieser Spielzeit Boheme, Carmen, Dollarprinzessin und eine Balletproduktion mit Musik von Brahms machen. Hinzu kommt das Neujahrskonzert mit Werken der Zeit der österreichischungarischen K&K-Monarchie. In Budapest werde ich im Dezember sogar noch eine Tosca-Serie dirigieren, damit das Puccini-Jahr weitergeht. (er lacht) Gastieren werde ich an vier verschiedenen, ungarischen Orchestern (Pécs, Szeged, Miskolc und das Dohnányi Orchester in Budapest) und ich darf mit Bartóks „Konzert für Orchester“ bei dem spanischen Rundfunk- und Fernsehorchester in Madrid debütieren.

IOCO: Herzlichen Dank, lieber Herr Török für das Gespräch und alles Gute für viele weitere spannenden Produktionen.