Michael Spyres, Interview, IOCO

Gipfelstürmer des Tenor-Repertoires; von Rossinis Guillaume Tell zum Tristan; ein Gespräch mit Bari-Tenor Michael Spyres

Michael Spyres ist einer der atemberaubendsten Tenöre unserer Zeit. Seine Vielfältigkeit, sein breites Rollenspektrum sind phänomenal. Sowohl bei seinem Wiener Palestrina als auch bei seinem Bayreuther Stolzing saß ich mit spitzen Ohren gebannt auf der Stuhlkante und fühlte mich an die große Gesangskunst der Vergangenheit erinnert.

Geboren 1979 in Missouri, USA, hat er von Barockmusik über Belcanto bis hin zu lyrisch-dramatischen und sogar Wagner-Rollen ein immenses Repertoire gesungen. Ein Meilenstein seiner Karriere war Rossinis Otello. Furore machte er auch als Guillaume Tell und im französischen Fach. Vor kurzem brillierte er in Paris erneut als Hoffmann in Offenbachs Les contes d'Hoffmann. Diese Vielfalt ermöglicht ihm sein enormer Stimmumfang. Aufgebaut auf profunder baritonaler Tiefe erreicht er eine grenzenlos agile, koloraturgespickte Höhe.

Die atemberaubende technische Meisterschaft kombiniert er mit grandioser gestalterischer Glut. Sein involviertes, tiefgründig gestaltetes, suggestives Singen ist auf zahlreichen CDs zu erleben.

Seine Wandlungsfähigkeit bewies er kürzlich als ergreifender Palestrina in Wien im vergangenen Jahr. Im Wagner-Repertoire hat er in Bayreuth Siegmund in Die Walküre gesungen und dieses Jahr als Walther von Stolzing in Die Meistersinger von Nürnberg in Bayreuth debütiert. Beide Rollen sang er dort in einzigartiger künstlerischer Vollendung und weckte Erinnerungen an Sängerlegenden der Vergangenheit. Jubelstürme entfachte er auch als Lohengrin.

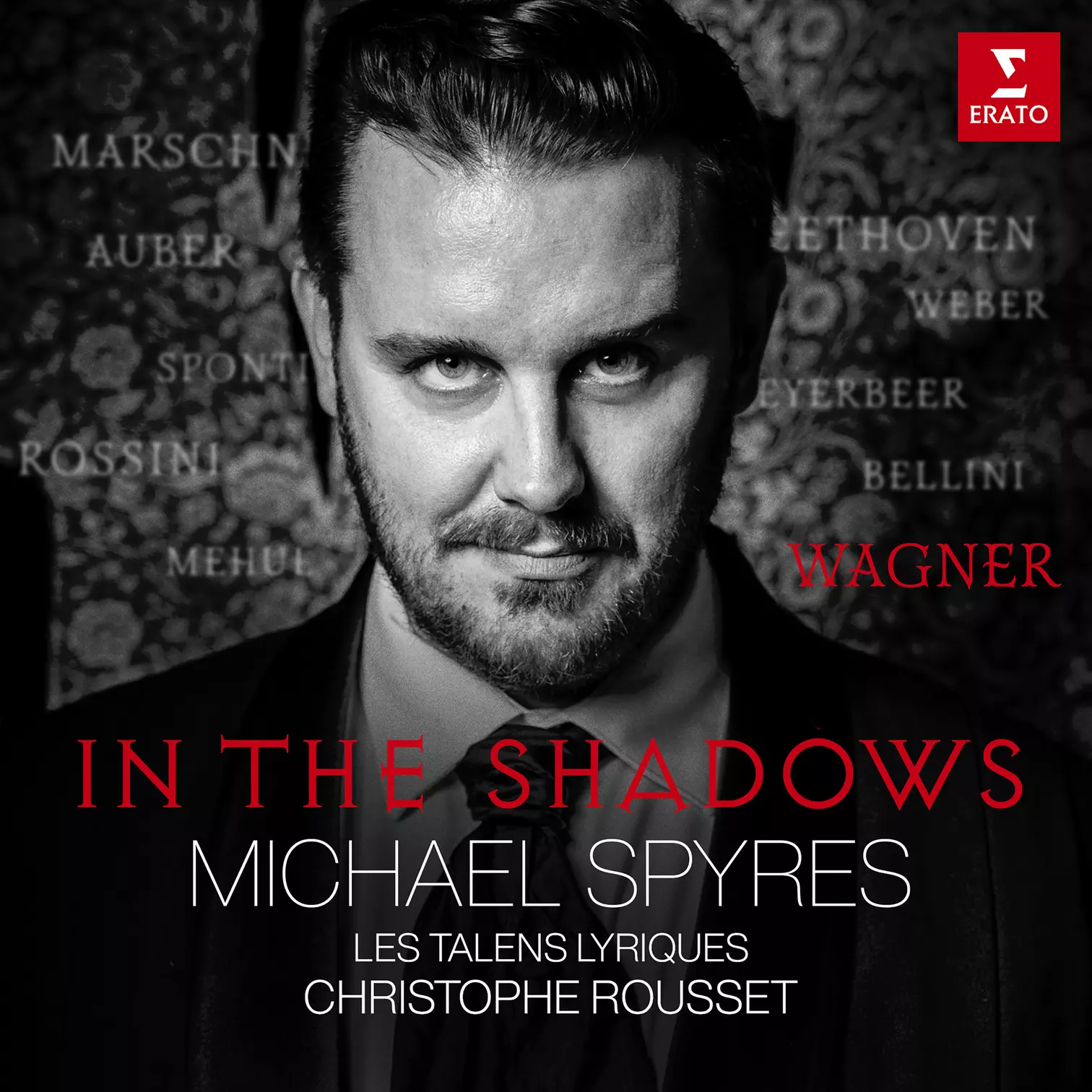

Michael Spyres verfügt über einen enormen Stimmumfang, der von einer profunden baritonalen Tiefe zu einer agilen, koloraturgespickten Höhe reicht. Gepaart ist seine atemberaubende technische Meisterschaft mit einem involvierten, tiefgründig gestalteten und suggestiven Singen. Dies macht ihn zu einem der gefragtesten Tenöre seiner Generation. Auf zahlreichen CDs und DVDs ist dies erlebbar. Ein Höhepunkt war das preisgekrönte Album Bari-Tenor (2021, Erato Records), das seine duale Stimmfähigkeit herausstellt.

In Hamburg wird er in Anlehnung an diese Veröffentlichung Rollen aus dem Tenor- und Baritonrepertoire singen.

Innovativ, fachgrenzenüberschreitend, leidenschaftlich und frohgemut sind Merkmale, die ihn prägen. IOCO hatte die Gelegenheit mit ihm über seine jüngsten Erfolge, sein Konzert in Hamburg und Kommendes zu sprechen.

Mit Ihrer CD „Bari-Tenor“ haben Sie erstmals auf einer CD Aufnahmen für Bariton und Tenor vorgestellt. Aus der Vergangenheit kennen wir Sänger, die vom Baritonfach in das Tenorfach gewechselt sind. Sie aber sind ein Bari-Tenor mit einem Stimmumfang von drei Oktaven, der beide Stimmfächer gleichzeitig auf die Bühne bringt. Was waren die Hintergründe dieses CD-Projekts und was reizt Sie daran, sich in einem Konzert vom Bariton Figaro in den Tenor Don José zu verwandeln?

Der Begriff und Titel meines Albums „Bari-Tenor“ sind aus Forschung und Notwendigkeit entstanden. Ich war schon immer fasziniert von dem historischen Konzept des Bari-Tenors – Figuren wie Nourrit, García und Nozzari, Sänger, die die heutigen Fächergrenzen überbrückten. Als ich meine Reise ins Tenorfach antrat, stellte ich fest, dass mein Instrument keine typische Tenorstimme war. Auf der Suche nach einem stimmlichen Vorbild, um meine Technik zu formen, entdeckte ich die historisch fundierte Kategorie des Bari-Tenors.

Das moderne Verständnis des Begriffs „Tenor“ unterscheidet sich stark von dem, was ich durch jahrzehntelange Karriere und Forschung herausgefunden habe. Mein Album wurde im Wesentlichen zu meinem Manifest – eine Hommage an eine Zeit, als wir noch nicht von starren Fachgrenzen besessen waren. Historisch gesehen überschritten Sänger oft vermeintliche stimmliche Trennlinien, von der prahlerischen Eloquenz des Figaro bis zur Verletzlichkeit des Don José.

Manuel García, der berühmteste Pädagoge und gefeierte Sänger des 19. Jahrhunderts, war bekannt für zwei Rollen: Graf Almaviva in Rossinis „Il Barbiere di Siviglia“ und die Titelrolle in Mozarts „Don Giovanni“. Selbst der legendäre Giovanni Rubini – berühmt für die höchsten jemals für einen Tenor geschriebenen Noten („I Puritani“, „Bianca e Fernando“, „Il Pirata“) – behielt „Don Giovanni“ in seinem Repertoire.

Was mich an einer Aufführung am meisten begeistert, ist genau diese Transformation – die Möglichkeit, die gesamte Palette der menschlichen Stimme und des Charakters an einem einzigen Abend zu offenbaren. Historisch informiertes Singen und Auftreten wiederzubeleben, ist aufregend und erhellend. Selbst der erfahrene Opernliebhaber kann bis zu seinem letzten Tag weiterlernen, und genau das ist mein Ziel als Künstler. Meine Eltern waren lebenslange Pädagogen, und etwas Neues zu lernen, war immer der belebendste Aspekt des Lebens. Ich liebe es, die Flexibilität zurückzuerobern, die das Publikum zu Mozarts und Rossinis Zeiten erwartet hätte, und ich hoffe, den Hörern zu helfen, ihren musikalischen Horizont – und, wenn ich das sagen darf, ihren Geist – gemeinsam mit mir zu erweitern.

Ihr kommendes Hamburger Konzert unter dem Titel „Thomas Manns: Fülle des Wohllauts – Literarische Operngala“ wird bestimmt durch eine Szene von Thomas Manns „Zauberberg“. Der Held Hans Castorp wird beim Schallplattenhören begleitet. Unter den Vorzeichen Liebe und Tod wird Musik gehört sowie die damit verbundenen Erlebnisse und Gefühle geschildert. Sie sind ja in Ihrer Karriere tief emotional in die unterschiedlichsten Stilrichtungen und Charaktere eingetaucht und erwecken die Rollen mit starker suggestiver Kraft auf die Bühne. Wie gelingt es Ihnen, in diese unterschiedlichen Rollen einzutauchen die vokalen Herausforderungen zu meistern und Ihre persönliche Botschaft zu übermitteln?

Manns Reflexionen über Liebe und Tod sowie über das Hören von Musik als Spiegel des Daseins berühren mich auf einer tief persönlichen Ebene. Ob ich Hoffmann, Stolzing oder Tristan singe, ich suche immer nach dem entscheidenden Moment, in dem Schönheit und Vergänglichkeit aufeinandertreffen. Eine der größten Herausforderungen für einen Künstler ist die Suche nach Balance – zwischen dem Philosophischen und dem Praktischen, dem Ideal und dem Menschlichen.

In meinem Leben war ich vieles: Hausmeister, Bauarbeiter, Kellner, Landschaftsgärtner, Lehrer, Intendant und Interpret. Durch diese Erfahrungen habe ich gelernt, Etiketten und Gruppenidentitäten zu widerstehen und mich stattdessen als unabhängiger Denker zu formen. Zu sehen, wie Mann sich ständig neu erfand, spiegelt den Weg wider, den ich sowohl musikalisch als auch persönlich gehe.

Mein Wunsch ist es, als Botschafter der Musik zu dienen und zu zeigen, dass die Menschheit mehr Gemeinsamkeiten hat, als sie sich vorstellt. Ich liebe es, dass Mann sich selbst, fast paradox, als romantisch-realistischen Humanisten bezeichnete. Musik wächst für mich aus der Überzeugung, dass Kunst Emotion und Intellekt vereint. Mit meiner stimmlich wandelbaren Natur hoffe ich, dem Publikum in Hamburg einen Abend voller ausdrucksstarker, kategorieübergreifender Erlebnisse zu bieten. Jede neue Rolle ist eine Herausforderung, dem Ideal nachzueifern, dass das Leben die Kunst imitiert – genauso wie die Kunst das Leben imitiert. Der Übergang von Stolzings idealistischer Freude und Innovation zu Hoffmanns gequälter Fantasie ist Teil eines einzigen emotionalen Kontinuums: die Vorstellungskraft der Kunst, die die Transformation des Selbst leitet.

Man meint, dass Sie künstlerisch stets neue Höhen erklimmen, aber auch viele Qualitäten vergangener Sängergenerationen in sich vereinen. In Wien sind Sie gerade in der Rolle des Palestrina in die Fußstapfen berühmter Vorgänger getreten. Wie wichtig sind für Sie die Bewahrung der Traditionen der Sänger der Vergangenheit und profitieren Sie vom Hören historischer Aufnahmen?

Ich betrachte Aufnahmen als das Museum und das Klassenzimmer unserer Kunst. Das Hören der Vergangenheit – Aureliano Pertile, Caruso, Fernando de Lucia und Victor Maurels hundert Jahre alter Schellackspuren – erinnert mich daran, dass Stil kein Käfig ist, sondern eine Sprache, die durch Nachahmung und Evolution erlernt wird.

Es war einschüchternd und doch demütigend, in dieselbe Rolle zu schlüpfen, die einst von stimmlichen Giganten wie Wunderlich und Gedda in Wien gesungen wurde, als ich Palestrina aufführte. Doch dabei fühlte ich mich, als würde ich mit ihren Geistern sprechen. Die Bewahrung der Tradition ist eine moralische Pflicht; sie neu zu erfinden und bewusst zu erweitern, ist eine künstlerische. Historische Aufnahmen halten mich demütig, denn sie beweisen, dass Aufrichtigkeit und Individualität die Seele weit mehr bewegen als Technologie oder Perfektionismus.

Hans Castorp, der Held des „Zauberbergs“, tauchte ja aus einer geborgenen Welt in seiner Heimatstadt Hamburg in die Trugwelt des Kurortes Davos ein. Der Roman ist eine Reise durch eine „andere Welt“ und weist in seiner Struktur auch deutliche Parallelen zu Dantes „Göttlicher Komödie“ mit Hölle, Fegefeuer und Paradies auf. Auch ein Sänger wie Sie ist ja durch die zu interpretierenden Rollen ständig mit der Entdeckung des Selbst, der Auseinandersetzung mit Liebe, Tod und der menschlichen Existenz beschäftigt. Wie haben Sie Ihren Auszug aus Mansfield, Missouri, in die Welt als Botschafter der Musik bisher erlebt?

Wie Hans Castorp verließ ich einen geschützten Ort – meine Heimatstadt Mansfield, Missouri – für eine Welt, die oft ohne Einsamkeit auskommt. Mein Leben hat sich in den letzten zwanzig Jahren in einem nahezu fieberhaften Tempo entfaltet, erfüllt von endloser Begeisterung für jedes neue Abenteuer. Doch paradoxerweise sehnt man sich, je schneller das Leben voranschreitet, umso mehr nach Gelassenheit und Stabilität – eine Balance, die wir alle suchen müssen, auch wenn meine Version davon ungewöhnlich extrem sein mag.

Ich kehre immer gern nach Hause zurück, denn wie Proust bemerkte: „Die wahre Entdeckungsreise besteht nicht darin, neue Landschaften zu suchen, sondern neue Augen zu haben.“ Mansfield ist die Verkörperung von Americana: eine eng verbundene Gemeinschaft von etwa 1.400 Einwohnern, doch weltberühmt als Heimat der Schriftstellerin Laura Ingalls Wilder. Fast jeder Deutsche kennt entweder die Bücher oder die Fernsehserie „Unsere kleine Farm“ – und meine Kindheit war wirklich diese Art von Welt. Heute lebe ich nur dreißig Minuten entfernt, reise aber mehr um die Welt als die meisten.

Vielleicht ist es kein Zufall, dass die Charaktere, mit denen ich mich am meisten identifiziere, Candide, Hoffmann und Faust sind. Die Oper, wie das Leben, lebt von Widersprüchen, und das Dasein eines Künstlers kann leicht Manns Davos ähneln – einem Sanatorium der Besessenheit, wo Zeit sich dehnt und Identität sich auflöst. Um ein großer Künstler zu werden, muss man das Ego aufgeben und die Seele eines anderen bewohnen. Ich habe einen Großteil meines Erwachsenenlebens in ständiger Bewegung verbracht, zwischen Städten und Charakteren treibend, selten denselben Kollegen zweimal begegnend. Dieses flüchtige, transformative, manchmal wahnsinnig machende Leben hat mich gelehrt, dass Verletzlichkeit Stärke ist. Durch das Darstellen von Engeln, Teufeln, Gelehrten und Wahnsinnigen habe ich entdeckt, dass selbst in der Tragödie die größere Komödie des menschlichen Daseins verborgen liegt.

Sie werden in der kommenden Saison erstmalig den Tristan singen. Einer Ihrer Kollegen meinte, dass diese Rolle eigentlich zwei Tenöre erfordere, weil wer in der Lage sei, der ganzen lyrischen Emphase des zweiten Aktes gerecht zu werden, oft an den Herausforderungen der Ausbrüche des dritten Aktes scheitere. Sie haben den zweiten Akt schon vor zwei Jahren gesungen. Was bedeutet diese Rolle, die viele als Mount Everest bezeichnen, für Sie, wie haben Sie das Rollenstudium erlebt und was liegt Ihnen bei der Partie besonders am Herzen?

Tristan wird oft als die Krönung der Opernrollen bezeichnet, aber für mich ist es einfach eine weitere Herausforderung – wenn auch eine monumentale. Ich sage dies nicht aus Arroganz, sondern aus Perspektive: Nach fünfundzwanzig Jahren und fünfundneunzig Tenorrollen mildert Erfahrung alle Extreme. Erfolg und Misserfolg sind Teil der Evolution eines Künstlers.

Bevor ich voll in Wagners Repertoire eintauchte, testete ich das Wasser mit dem zweiten Akt von Tristan, um das Gleichgewicht zwischen Kraft und Finesse zu messen, das diese Rolle einzigartig macht. Stimmlich ist Tristan weniger eine Anomalie, als man annehmen könnte; in Bezug auf Umfang und Tiefe ist D’Indys „Fervaal“ (das ich 2019 sang) sein nächster Verwandter. Die Rolle verlangt baritonale Wärme und Klangfarbe neben dem heroischen Squillo und der shakespearehaften Diktion eines Heldentenors.

Die Vorbereitung ist eine eigene Reise, aber die wahren Lehren kommen erst in der Aufführung. Nachdem ich Lohengrin, Stolzing und Siegmund mehrfach gesungen habe, fühle ich mich bereit für Tristan – und doch kann nichts einen wirklich auf das vorbereiten, was diese Musik auf der Bühne lehrt. Wagners Schreibweise zwingt dazu, vokales Handwerk mit deklamatorischer Intensität zu balancieren, bis das Singen zur Metaphysik wird. Was mich am meisten bewegt, ist, dass Tristan nicht in einem Sieg endet, sondern in Transzendenz: Tod als Transformation, die Vereinigung von menschlichem Dasein und ewigem Geist – das Mysterium, das Wagner zu erhellen suchte.

Wer Sie auf der Bühne erlebt, wird unmittelbar von Ihrer Stimmpracht, aber auch Ihrem Feuer und Ihrer Fröhlichkeit gefesselt. Wie bleiben Sie sich bei allen Herausforderungen und Beanspruchungen so jung und vital?

Ich bleibe jung und hoffnungsvoll, weil ich weiß, wie mühsam das Leben sein kann. Dieser Beruf ist fordernd, aber auch regenerierend – eine ständige Erneuerung des Geistes. Wann immer Müdigkeit oder Ernüchterung aufkommen, erinnere ich mich daran, dass ich immer noch Gräben ausheben oder Ziegel legen könnte. Lachen und Dankbarkeit sind meine Mittel gegen Erschöpfung.

Ich habe immer mit unbändigem Optimismus und einem unstillbaren Durst nach Wissen und Erfahrung gelebt. Das Unterrichten und Leiten als Künstlerischer Leiter der Ozarks Lyric Opera erinnert mich daran, dass ich ein Hüter der lebendigen Flamme der Kunst bin. Wir vergessen zu oft, dass jeder Moment des Daseins ein statistisches Wunder ist. Ich sehe das Leben in einfachen Begriffen: positiv oder negativ.

Trägst du zum Leben bei, oder konsumierst du es nur?

Weitet sich deine Spirale nach außen, oder krümmt sie sich nach innen?

Was sind Ihre nächsten Pläne und Herausforderungen? Wo und wann kommen weitere Tristane? Werden wir Sie wieder als Lohengrin oder vielleicht in der Zukunft als Otello, Tannhäuser oder Siegfried erleben?

Tristan wird zurückkehren – 2029 und 2030, obwohl ich noch nicht verraten kann, wo. Weitere Wagner-Rollen stehen an, darunter Lohengrin (2027), Rienzi (2028) und Parsifal (2029). Ich bereite auch eine neue Aufnahme als Fortsetzung meines Albums „In the Shadows“ vor, die sich auf Komponisten konzentriert, die „unter dem Zauber“ Wagners standen – Namen wie Bizet, Massenet, Chausson, Korngold, Pfitzner und Strauss.

Was Verdi betrifft, freue ich mich, meinen ersten Otello im Jahr 2029 anzukündigen, zusammen mit Erkundungen von Don Carlo und Ernani. Obwohl ich bereits Alfredo, den Herzog und Manrico gesungen habe, wollte ich Verdi nach Wagner angehen – um die physischen und spirituellen Verbindungen beider Traditionen zu vereinen.

Mit dem virtuosen Dirigenten und Musikwissenschaftler Gabriel Bebeselea werde ich ein monumentales Projekt aufnehmen, das sich auf Verdis ursprüngliche Überzeugung für eine Stimmung in 432 Hz konzentriert. Wir werden die Beziehung zwischen Verdi-Bariton und -Tenor sowie Verdis Argumente für diese Stimmfrequenz und ihre Auswirkungen auf vokale Resonanz und menschliche Physiologie untersuchen.

In der Zwischenzeit hält diese Saison zahlreiche Freuden bereit: Liederabende in Riga, Valencia, Gstaad, Genf, Dijon, an der Wiener Staatsoper und in Aix-en-Provence.