Leipzig, Oper Leipzig, LADY MACBETH VON MZENSK - D. Schostakowtsch, IOCO

OPER LEIPZIG: Der 34-jährige Dmitri Schostakowitsch erlebt den prallen Bericht über die „Lady Macbeth unseres Bezirks Mzensk“. Er konnte aus dem Entwurf des Librettos des Schriftstellers Alexander Preys (1905-1942) sogar den vierten Mord ....

Lady Macbeth von Mzensk - 25.5.2024 - Noch eine unglückliche russische Kaufmannsgattin geht zu Grunde

von Thomas Thielemann

Das hatten wir doch vor vier Wochen erst in der Semperoper erlebt: eine junge unglücklich verheiratete Frau nimmt sich, während der Ehemann auf Geschäftsreise unterwegs ist, einen Liebhaber; beide Frauen gehen an den Konsequenzen ihres Ehebruchs zu Grunde. Obwohl die Sujets der Opern, Katja Kabanova von Leoš Janáček und Lady Macbeth von Mzensk von Dmitri Schostakowitsch, in der russischen Literatur des 19. Jahrhunderts ihre Quellen haben, könnten beide Musikwerke nicht unterschiedlicher sein. Während Alexander Ostrowskis (1823-1856) Drama, 1859 uraufgeführt, ein Phantasie-produkt war, beruhte Nikolaj Leskows (1831-1859) Novelle von 1865 auf Gerichtsakten.

Vergleichbare Situation, identischer Kulturkreis, aber was machten die vier Kreativen aus den Geschichten, die das Leben schrieb?

LADY MACBETH VON MZENSK - youtube Oper Leipzig TV

Während der alternde Leoš Janáček den fünf Akten seines Ideengebers nur einen literarischen Fötus entnahm und in sein psychologisches Mäntelchen hüllte, griff der 34-jährige Dmitri Schostakowitsch in den prallen Bericht über die „Lady Macbeth unseres Bezirks Mzensk“. Er konnte aus dem Entwurf des Librettos des Schriftstellers Alexander Preys (1905-1942) sogar den vierten Mord an einem unehelichen Sohn eliminiern. Das plötzliche Auftauchen eines weiteren potentiellen Erben hätte die Dramaturgie nur verkompliziert.

Schostakowitsch hat an der Oper, offenbar unter dem Einfluss seiner Frau Nina Warsar (1909-1954), unentwegt verbessert. Bereits die Zweitinszenierung, die zwei Tage nach der Leningrader Erstaufführung am 24. Januar 1924 in Moskau stattfand, wies Glättungen auf, wenn aus der „brünstigen Stute“ Katharina eine „turtelnde Taube“ geworden war, und ähnliches. Große Teile des Publikums waren über Schostakowitschs Schöpfung begeistert und füllten über zwei Jahre beide Häuser der Erstaufführungen. Die Fachkritik hingegen blieb gespalten, zumal in Sowjet-Rußland zu dieser Zeit die Auseinandersetzung um den Formalismus in der Kunst tobte. Die Forderung nach dem Prinzip der Wohlanständigkeit „erhabene Phänomene müssen erhaben dargestellt werden“ war allgegenwärtig. Die Durchsetzungsfähigkeit von Andrei Sdanow (1896-1948) dogmatisierte die sowjetische Kulturpolitik und führte in diesem Zusammenhang zu einem regelrechten Einfrieren der Lady Macbeth von Mzensk. Belege, dass die Oper verboten worden sei, konnte ich nicht finden. Sie wurde nur nicht mehr aufgeführt und die Veröffentlichung der Partitur unterbunden. Auch die im Übrigen nicht dokumentierten Berichte um den Besuch Stalins mit der der ZK-Spitze am 26. Januar 1936 im Bolschoi-Theater halte ich für gut erfunden. Sie passten aber in die Zeit, denn die Würfel der Tendenz der sowjetischen Kulturpolitik waren bereits gefallen. Aber einem Staatslenker, der verbreiten ließ, dass ein sentimentales georgisches Volkslied „Suliko-suche ich das Grab meiner Liebsten“ sein Lieblings-lied sei, ist das zuzutrauen.

Öffentlich hatte sich Dmitri Schostakowitsch in dieser Zeit nur mit gelegentlichen Erläuterungen zu seinen Arbeiten geäußert.

Die Widmungsträgerin der Lady Macbeth von Mzensk, Schostakowitschs erste Gattin Nina Warsar, war 1954 einer Krebserkrankung erlegen. Im Juli 1956 heiratete Schostakowitsch die begeisterte Komsomolzin Margarita Kainova (1924-1975). Möglicherweise fasste er unter ihrem Einfluss seine über die Jahre erfolgten Eingriffe in die Partitur der „Lady“ zusammen und veröffentlichte unter dem Titel „Katharina Ismailowa“ eine neue Fassung des Stoffes. Die Handlung hatte eine moralisierende Bedeutung erhalten und einige Textpassagen vor allem die erotischen Aspekte der Darstellung waren entschärft. Die extremsten instrumentalen und gesanglichen Effekte blieben abgemildert. Vor allem hatte Katharina menschlichere Züge bekommen, dass man sie am Schluss der Oper noch akzeptieren konnte und nicht eine Mörderin als Heldin blieb. Hatte die Kurzzeit-Lebensgefährtin ihren Einfluss auf einen verliebten Schostakowitsch geltend gemacht?

Wir erlebten diese Fassung im Jahre 1965 in der deutschen Erstinszenierung von Joachim Herz, als sich das Leipziger Konzertpublikum gerade Schostakowitsch erschloss und empfanden das Gebotene im Umfeld des damaligen Opern-Repertoires Leipzigs zwar außergewöhnlich, aber akzeptabel.

Aus heutiger Sicht könnte man das Sujet Leskows der „Lady Macbeth von Mzensk" nicht mehr unter den Aspekte Gut oder Böse inszenieren. Allenthalben Interessen und Wünsche sollten im Vordergrund stehen. Eventuell könnten auch Moral, Recht oder Unrecht eine Rolle spielen. Aus diesem Grunde ließ die Regie auch acht Statisten mit dem Finger ins Publikum zeigen.

Deshalb konnte Francisco Negrin der von Ingela Brimberg verkörperten Katerina Ismailowa mit seiner Inszenierung nur zugstehen, dass ihre Handlungen und alle Entwicklungen ihrer Person aus den Wünschen nach Liebe und sexueller Befriedigung entstanden sind. Nur aus diesen Interessen heraus ist zu verstehen, dass sich die junge Frau mit dem emotionslosen Schürzenjäger Sergej einlässt. Auch dessen Mischung von Charme, Verschlagenheit und Brutalität resultierte aus seinen grenzenlosen sexuellen Bedürfnissen. Wenn Katarina ihren Schwiegervater vergiftet, gibt sie nur ihren Wünschen nach, den Bosheiten und Nachstellungen des Boris Ismailow zu entgehen.

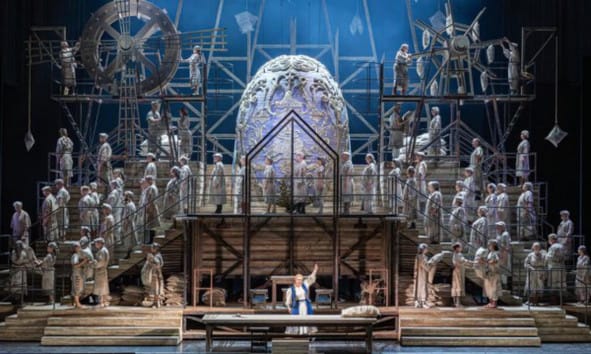

Wenn diese Grundüberlegung beachtet wurde, so ist es kaum von Belang wo und in welchem gesellschaftlichen Kontext die Inszenierung angesiedelt wird. Der spanische Regisseur Francisco Negrin beließ deshalb seine Deutung der Lady Macbeth von Mzensk im Russland des 19. Jahrhunderts. Der aufwendige Bühnenaufbau der Gruppe um Rafail Ajdarpasic war mit seinen Möglichkeiten außergewöhnlich opulent. Unzählige Treppen und technische Spielereien gaben die Möglichkeiten für grandiose Massenbewegungen und eine lockere Beweglichkeit für die hervorragend geführten Protagonisten. Lichteffekte und Nebel hatten eigene Funktionen. Und wenn im Oberbereich gar nichts los war, wurden einfach Mehlsäcke aufgehängt. Eine Nachbildung eines Fabergé-Ei symbolisierte die Wohlhabenheit der Imailows, aber auch Zerbrechlichkeit der Situation. Dazu waren von Ariane Isabell Unfried die aufwendigen Kostüme passend gestaltet.

Die schwedische Sopranistin Ingela Brimberg schuf mit ihrer Katerina Ismailowa eine außergewöhnliche Frauenfigur, wenn sie, ausgehend von ihren Sehnsuchtsvisionen nach Liebe, ihrem Schwärmen über die zarten Bilder der Natur von den Umständen ihres Seins getrieben, beherzt zur Täterin mutierte. Für sie waren die Entwicklungen der Handlung Akte der Befreiung aus ihren seelischen Verletzungen und sinnlichen Vernachlässigungen. Ingela Brimberg entwickelte eine sinnliche Katerina, die mit ihrem Mut und ihrer Selbstbestimmtheit an die Erhabenheit großer Frauengestalten erinnerte. So wurde sie letztlich zu einer stolzen Sympathieträgerin, so dass sich Katerina im Finale aus der Gruppe der Sträflinge herausheben konnte.

Mit ihrer wandelbaren Stimme konnte Ingela Brimberg den gesamten Umfang der vielfältigen Gesangspartie der Katerina glänzend bewältigen. Ihr lyrisch leuchtendes Singen, wenn sie in ihrem zweiten Monolog von zarten Bildern der Natur übermannt wurde, war nicht weniger eindrucksvoll, wie ihre ekstatischen Ausbrüche. In den dramatisch-theatralischen Passagen erfreute sie mit Schmelz und ihren warmen Stimmfarben. Mühelos durchdrang der metallische Kern ihrer Stimme den Orchesterklang. Eine grandiose Leistung einer singenden Darstellerin war zu erleben.

Mit ihrem Geliebten Sergej verband die Katarina vor allem eine sexuelle Beziehung. Da gab es zwischen den beiden kein Werben oder Turteln, sondern nur direkte Herausforderungen. Sergej-Darsteller Brenden Gunnell war auch der haarscharfe Schürzenjäger, der wusste, wie man Frauen schwach macht, um sie fallen zu lassen, sobald er das Interesse an ihnen verloren hat. Seine klangschöne und durchschlagskräftige Tenorstimme vermag aber trotz seiner differenzierten Charmeoffensiven nicht, die widerliche Verschlagenheit und Brutalität seiner Figur zu überdecken.

Mit seinem profund wandlungsfähigen Bass verlieh Randall Jakobsh der Krämerseele des Boris Timofejewitsch Ismailow Gestalt und Stimme. Packend, präsentierte er den widerlichen, brutalen Patriarchen in seiner fatalen Boshaftigkeit und Hinterlist mit großem Stimmeinsatz, wenn er am liebsten selbst mit Katarina für einen Erben sorgen würde.

Die Jammergestalt des Sinowij Ismailow mit all seiner Unfähigkeit machte der Tenor Matthias Stier erlebbar. Der verklemmte Ehemann Katarinas, der seiner Frau so gar nichts bieten konnte, was sie sich körperlich erhofft hatte, bekam auch im Beruf wenig auf die Reihe. Sein Singen zwischen dem Charakter-Tenor zeigte immerhin mit seiner Eifersucht heldisches Profil. Die dem Sergej ebenso verfallene Sonjetka wurde von der dem Hausensemble angehörigen Mezzosopranistin Nora Steuerwald engagiert gespielt und gesungen. Ihre Figur machte den fatal niederträchtigen Fehler, die betrogene Katarina zu verhöhnen, was ihr letztlich das Leben kostete.

Aus den durchweg gut besetzten kleinen Rollen ragten einige charakteristische und plastische Leistungen heraus: Die im Ensemble der Leipziger Musikalischen Komödie engagierte Sopranistin Friederike Meinke erwehrte sich mit sichtlicher Spielfreude den sexuellen Angriffen, denen ihre Figur der Aksinja ausgesetzt war. Mit großer Komik und einem schönen Bariton gab Franz Xaver Schlecht dem Polizeichef Gestalt und Stimme. Der prachtvolle Bass Ivo Stanchevs versetzte uns als Pope mit seinem „Bekenne deine Sünden“ in den Klangbereich einer orthodoxen Kirche. Eigentlich unfreiwillig entlarvte der gut angetrunkene Säufer des Tenors Jin Young Jang den Mord am Sinowij. Auch Dan Karlström, fiel mit seinem Trinklied des „Schäbigen“ auf.

Zu einem berührenden Moment der Aufführung gestaltete der Bassist Peter Dolinšek seinen Vortrag des „alten Zwangsarbeiters“, als dieser über Menschlichkeit im Straflager und der Bewahrung seines Restes an Würde nachsann.

Mit den Schostakowitsch-Erfahrungen der Musiker des Gewandhausorchesters lotete Fabrizio Ventura als musikalischer Leiter des Abends den doppelbödigen Charakter der Komposition grandios aus. Die Finessen der „Tragödien-Satire“, die Schärfen und Schönheiten dieser Musik zwischen Kirmes und Operette, zwischen Lyrik und Pathos zelebrierte er als einen Farben-, Rhythmus- und gelegentlichen Lautstärkenrausch. Mit nahezu idealem transparenten Klang und einer nie nachlassenden rhythmischen Intensität trieb Ventura das fatale Geschehen voran. Nur selten vermag ein Dirigent die Extreme dieser Partitur so vorbildlich zur Wirkung zu bringen. In den intimen Momenten zeigte Fabrizio Ventura, welche Zartheiten in der nicht nur gewalttätigen Partitur schlummern. Umso heftiger ließ der Maestro das Gewandhaus-orchester krachen, wenn es zur Sache ging. Das Orchester folgte ihm mit hingebungsvoller Differenziertheit. Besonders die symphonischen Zwischen-spiele gerieten ihm zu Glanznummern. Die tadellose Koordination von Graben, Bühnenmusik, Chor und Sängern verdient ebenso Bewunderung, wie die feinen Soli und kammermusikalischen Passagen. Vor allem die Bläser boten phantastische Soli, während die Holzbläser bevorzugt fast menschlich lamentieren.

Stets waren die Ereignisse auf der Bühne durch die gewaltige Bildhaftigkeit der Musik deutlich. Das was an Ausdrucksstärke aus dem Graben kam, begleitete nicht nur die Handlung, sondern offenbarte die Reflexionen der Wünsche der Figuren in ihren Gefühlen und Abgründen.

Unter der Leitung des Thomas Eitler de Lint agierten der Chor und der Zusatz-chor der Oper Leipzig ausgesprochen lebhaft, bot von Stärke und Akkuratesse geprägte gesangliche Leistungen. Das Können der Chöre und das rege Agieren der Statisten trugen maßgeblich zum Erfolg der Premiere bei.