Bayreuth, Bayreuther Festspiele, PARSIFAL – Richard Wagner, IOCO

Bayreuths „Parsifal“ 2025 – zwischen visionärer Technik und packender Tradition: Jay Scheib entwirft eine apokalyptische Gralswelt, musikalisch getragen von Heras-Casado und einem herausragenden Sängerensemble. Ein Festspielabend voller Intensität und Denkanstöße.

von Ingrid Freiberg

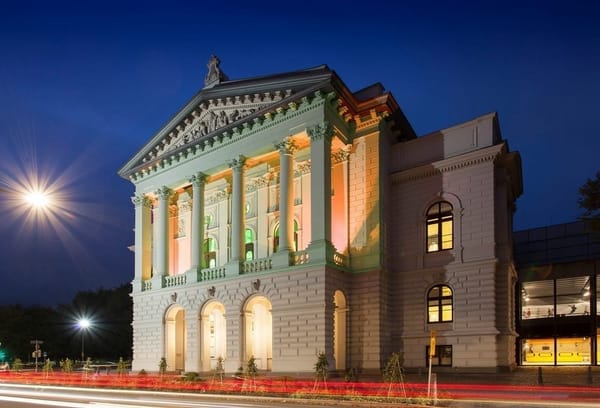

Das Bühnenweihfestspiel Parsifal sollte ausschließlich im Festspielhaus auf dem Grünen Hügel in Bayreuth aufgeführt werden, das in den Jahren 1872–75, nach Richard Wagners Entwürfen von Otto Brückwald erbaut wurde. „Hilf Himmel - erste Probe, beim ersten Ton will schier die Brust mir bersten“, so Cosima Wagner am 1. Juli 1875. Seit den ersten Planungen (1871), dem Verschleiß von drei Architekten, der gescheiterten Vorauswahl von zwei Standorten (Hofgarten, Stuckberg), einem schier endlosen Auf und Ab der Finanzierung, war es endlich soweit: Gut drei Jahre nach Grundsteinlegung (22. Mai 1872) und Richtfest (2. August 1873) war das Festspielhaus auf dem Grünen Hügel soweit vollendet, dass es für die Proben übergeben werden konnte. Noch mussten „Kleinigkeiten“ (u.a. die Vergrößerung des Orchestergrabens!) fertiggestellt werden, aber „wie ein Märchen steht das Ding da in der plumpen Wirklichkeit“, staunt Cosima Wagner. Die Kosten beliefen sich auf 428.384 Mark und 9 Pf. (heute € 49.239,39), die u.a. mit Krediten finanziert wurden, die die Familie Wagner bis 1906 auf Heller und Pfennig zurückzahlte.

Auf die Grals-Legende war Wagner schon 1845 während seiner Beschäftigung mit Lohengrin gestoßen, als er Parzival von Wolfram von Eschenbach las. Mehrfach bezeichnete er sein Werk als „Opus ultimum“ … er konstruierte eine philosophisch-geistige Verbindung mit Tristan, indem er dessen Wunde mit der des Amfortas assoziierte. Die Idee zu den Blumenmädchen empfing Wagner aus dem Alexanderlied des Pfaffen Lamprecht, und die Schreibweise übernahm er vom Historiker Joseph Görres. Nach eigener mystifizierter Aussage konzipierte er den Karfreitagszauber als zentrale Szene. Vorübergehend ließ er das Werk fallen: „Heute nehme ich Abschied von diesem unsinnigen Vorhaben; das mag Geibel machen und Liszt mags komponieren.“ Durch seinen Italien-Aufenthalt lernte Wagner zwei Orte kennen, die ihn inspirierten: die Villa Rufolo in Ravello als Vorbild für Klingsors Zaubergarten und das Innere des Doms von Siena als Gralstempel. Auf Wunsch von Ludwig II. erfolgte dann die Niederschrift. Der Totalitätsanspruch von Wagner rief heftige Abwehr hervor und provozierte die Trennung von Friedrich Nietzsche: „Das Raffinement im Bündnis von Schönheit und Krankheit geht hier so weit, dass es über seine frühere Kunst gleichsam Schatten legt.“ Cosima Wagner in einem Tagebucheintrag vom 3. Februar 1879 hingegen: „Plötzlich ist Wagner wieder oben bei mir: ‚Ich komme herauf, um Dir zu sagen, dass der Eintritt der g-Pauke das Schönste ist, was ich je gemacht habe.‘ Ich begleite ihn hinunter, er spielt die Salbung Parsifals durch Titurel mit dem wunderbaren Kanon und die Taufe von Kundry mit dem Vernichtungsklang der Pauke. ‚Vernichtung des ganzen Wesens, jedes irdischen Wunsches‘, sagt Richard.“

Ein einziges Mal hat Wagner einen Orchesterklang vollkommen nach seinen theaterpraktischen Intentionen für den verdeckten Orchestergraben, den mystischen Abgrund, des Bayreuther Festspielhauses geschaffen, welcher schwebende Impressionen, nebelhaft verschwimmende Schattierungen und glühende Mischfarben präzise wiedergibt. Die instrumental und klanglich homogenen, dicht gesteigerten Vorspiele und die Verwandlungsmusiken der Eckakte sind Beispiele dieser altersreifen, klar strukturierten, feierlich wie sinnlich strömenden Musik. Die Uraufführung fand unter der musikalischen Leitung von Hermann Levi statt; insgesamt kam es im Festspieljahr zu 16 Aufführungen. Bis 1913 erlaubte eine Schutzfrist keine Aufführung außerhalb Bayreuth, und bis 1933 wurde das Werk in der Inszenierung von 1882 konserviert. "Ein Mensch, der etwas wie den Parsifal geschaffen hat, könne nicht mehr lange leben, der sei fertig, habe alles gegeben!", Worte des Leipziger Theaterdirektors August Förster, der der Uraufführung am 26. Juli 1882 beiwohnte. Richard Wagner verstarb am 13. Februar 1883 - wenige Monate später - in Venedig.

Die Inszenierung von Jay Scheib ist doppelt erlebbar

Eine analoge Version auf der Bühne und eine digitale Erweiterung durch Augmented-Reality-Brillen, die digitale Informationen in das Sichtfeld der Nutzer einblenden, ergänzen sich. (Die Rezensentin entschied sich im Festspieljahr 2025 jedoch, Wagners Musik mit klassischen Gestaltungselementen, ohne das technische Experiment, auf sich wirken zu lassen.)

Jay Scheib erzählt von einer Gralsgemeinschaft, die langsam ausstirbt, von ökologischer Verwundung in einem post-humanen Szenario. Die Welt wirkt zerstört. Der Gral wird als großer, kobaltblauer Kristall gezeigt. Kobalt ist Rohstoff für Lithium-Batterien, für deren Herstellung die Erde ausgebeutet wird. Ein Baumstumpf, aus dem flüssiges Eisen fließt, steht ebenfalls für die industrielle Nutzbarmachung von Bodenschätzen. Im dritten Aufzug spielt üblicherweise die heilige Quelle eine zentrale Rolle in der Szene zwischen Gurnemanz, Parsifal und Kundry. Hier jedoch ist das Wasserloch verseucht, eine Anspielung auf Umweltzerstörung, auf die Wunden der Natur. Die traditionelle Bedeutung des Wassers - heilig, rein, heilend - wird bewusst dekonstruierend transformiert. Am Ende zerstört Parsifal vehement den Gral als Befreiung von der Technikherrschaft. Scheib macht unmissverständlich auf die Degenerationserscheinung der Gegenwart aufmerksam und fordert damit ein neues Verantwortungsbewusstsein des Menschen. Er impliziert die Hoffnung auf Erneuerung und Liebe: Kundry und Gurnemanz sind beziehungsnah miteinander verbunden. Kundry ist eine Zerrissene, Heilige und Hure, die bei den Gralsrittern ebenso zu Hause ist wie im Zauberreich Klingsors. Symbolisiert wird das durch ihre zweifarbigen Haare, Schwarz und Weiß, deren Verhältnis sich im Verlauf ändert. Die meisten Figuren charaktisiert Scheib behutsam mit intuitiver Tiefe. Nur ein Video, das sehr ausführlich die Wundversorgung von Amfortas zeigt, ist erschreckend aufwühlend.

Das Bühnenbild von Mimi Lien wird zum Ausdrucksmittel der Inszenierung: Mit einem großen metallischen Monolithen und blau glitzernden Kristallformationen im ersten Aufzug wirken natürliche Elemente wie Fremdkörper, die die Entfremdung zwischen Mensch und Natur unterstreichen. Klingsors Zaubergarten ist eine clubartige Kampfzone mit neonfarbener fragmentierter Natur, erotisch anmutenden Blüten, Baumteilen und künstlich aussehendem Moos. Die Mimik und das Spiel der Sänger*innen werden über Live-Kamera-Aufnahmen extrem nah gezeigt, das Publikum sieht jede Augenbewegung. Der dritte Aufzug ist eine offene, karge Landschaft, von Rost und grauen Strukturen dominiert. Die industrielle Abbauhalde ist Sinnbild eines entfremdeten Universums, der vergiftete See einer zerstörten Welt. Das Heilige (Gral, Quelle) wirkt nicht wie ein Märchenort, sondern wie ein Relikt einer entweihten Welt. Auch hier entsteht durch Nahaufnahmen von Gurnemanz und Parsifal ein Kontrast intimer Emotionen vor einer toten, entleerten Welt. Ein Lichterkranz erzeugt durch Variationen in Helligkeit und Intensität unterschiedliche atmosphärische Zustände - von meditativ über sakral - und erinnert an eine Monstranz. Seine industrielle Konstruktion bricht mit religiöser Symbolik, spiegelt den Gesamteindruck eines zerstörten, technisierten Kosmos wider und ist Leitmotiv der Bildersprache von Mimi Lien. Meentje Nielsen entwickelt eine assoziativ starke Kostümsprache: Zunächst tragen die Gralsritter modern geschnittene gelbe, fast goldene Röcke, mit weißen Hemden bzw. Camouflage-artigen Jacken, eine bewusste Kombination aus sakraler Anmutung, Härte und Kampfbereitschaft. Mit Fortschreiten der Handlung erscheinen einige Ritter in Hoodies, Jeans und abgetragenen Jacken, was den Niedergang der Gralsgesellschaft verdeutlicht. In den Close-up-Videoprojektionen sieht man, die Blicke der Ritter sind leer. Ihre Kostüme lassen sie „entheiligt“ erscheinen.

Die Erscheinung von Amfortas wird bewusst herausgestellt: Deutlich zugespitzt aus Kombination, Farbe, Schnitt und Material ist er moderner, leidender Mittelpunkt in einer entzauberten Welt. Sein weißes Hemd und mit einer weißen Hose, fast klinisch neutral, lässt seine blutende Wunde durch eine Aussparung im Kostüm besonders hervorstechen, was seine physische Qual und sein Leiden betont. Klingsor trägt einen auffallend rot-pinken Anzug mit einer hörnerähnlichen dämonischen Maske, exzentrisch, irritierend, seine teuflisch-machtbesessene Rolle unterstreichend. Die Kostüme der Zaubermädchen mit Brustpanzern sind mit leuchtenden Farben, fantasievollen Mustern, extrem bunt stilisiert. Ihre Verführungskünste sind nicht natürlich oder verträumt, sondern aggressiv, künstlich und grell, passend zum Konzept, in dem Klingsors Reich eine Perversion der Natur ist. Parsifal in seiner orangefarbenen ärmellosen Outdoor-Weste, die besonders hervorsticht, mit modernen Jeans und Boots, ist ein starker Kontrast. Er signalisiert damit Energie, Aktivität und Unbedarftheit. Ist der Schriftzug „Remember me“ auf seinem T-Shirt eine Erinnerung an Erkenntnis und Mitleid, ein Bruch zwischen innerer und unnatürlicher Verführungswelt? Kundry entledigt sich im dritten Aufzug ihres eleganten, dunkelblauen langen Kleides und ihres goldenen Brustharnischs und trägt nun einen gelben Rock als ein Zeichen ihrer Wiedergeburt und Erlösung. Zusammen mit dem blauen Wasser der heiligen Quelle in der Karfreitagszauber-Szene entsteht ein ikonisches Farbspiel: Gelb = geistige Erfüllung, Blau = Reinigung.

Erschütternde, berührende Höhepunkte

Michael Volle verkörpert den Amfortas mit unvergesslicher Intensität und nuancierter Darstellung. Eine Rolle, die er mit tiefem Schmerz und großer Glaubwürdigkeit ausfüllt. Er färbt „Erbarme …“ mit einer Mischung aus flehender Wärme und verzweifeltem Druck. Es ist ein Aufschrei, der aus tiefstem Herzen kommt. Kaum einer im Publikum dürfte in diesen Minuten unberührt geblieben sein … Seine Stimme, dunkel grundiert, mit einem leichten Goldschimmer in der Mittellage, wirkt nie hart, seine präzise Artikulation und hervorragende Textverständlichkeit machen ihn zum Glanzpunkt der Aufführung. Tobias Kehrer begeistert durch sein angenehmes Timbre, seine sonore Tiefe und gute Textverständlichkeit als greiser Gralskönig Titurel. Charakteristisch, klanglich majestätisch bei gleichbleibend klangvollen Gesangsbögen, gelingen ihm selbst Spitzentöne ohne eine Spur der Forcierung. Sein dunkler Bass macht das geistige Zentrum des Grals selbst im Abseits sichtbar und vermag es dramatisch zu gestalten. Der Gurnemanz von Georg Zeppenfeld besticht mit Würde und beredten Schattierungen seines Basses. Er ist ein Geschichtenerzähler mit makelloser Diktion und charismatisch in der szenischen Ausstrahlung. Seine subtile Körpersprache gehört ebenso zu ihm wie sein nobler, sonorer Bass, der völlig unangestrengt, leicht und sauber die ideale Verkörperung des Gralsritters ist.

Andreas Schager gelingt die überzeugende Entwicklung vom naiven Jüngling hin zum transzendentalen Parsifal. Gewohnt kraftvoll und expressiv, mit enormem Stimmvolumen, gelingen ihm zunehmend auch innig berührende Momente, eine gelungene Kombination mit kernig maskulinen Qualitäten. Sein „Erlöse, rette mich …“ wühlt auf, das Zusammenspiel mit Ekaterina Gubanova ist besonders innig. Seine Stimme scheint keine Grenzen zu kennen, keine Müdigkeit. Mit dieser Leistung setzt er ein Statement: Sie ist eine Mischung aus starker Präsenz und aufwühlender Klarheit. Ekaterina Gubanova ist eine packend verführerische Kundry. Die inneren Konflikte und einschneidenden Nuancen der zerrissenen Wanderin zwischen zwei Welten arbeitet sie mit stimmlicher Finesse und Tiefgründigkeit heraus. Ihre warme, wandelbare Stimme setzt sie technisch differenziert, emotional etwas zurückhaltend, mit schöner Stimmfarbe, großem Volumen, satter Tiefe und strahlenden Spitzentönen ein.

Jordan Shanahan beeindruckt als Klingsor durch Dominanz und stimmliche Kraft, akzentuiert durch Charisma und manipulative Darstellung, imposant gegen eine visuell bombastische Inszenierung. Sein Bariton ist warm und kernig, fast erdig, mit metallischem Kern und Durchschlagskraft, prädestiniert für die Rolle des Klingsor: scharfe, fast schneidende Tongebung, vibrierende Intensität in Ausbrüchen, um so die diabolische Bedrohung zu unterstreichen. Daniel Jenz debütiert bei den Bayreuther Festspielen 2025 als 1. Gralsritter und bestätigt mit schön timbrierter Stimme seinen derzeitigen Status als einer der vielseitigen jungen lyrischen Tenöre. Ihm zur Seite überzeugt Tijl Faveyts als 2. Gralsritter mit rundem, sonorem Bass und guter Aussprache. Lavinia Dames ist mit sicher geführtem, schlankem lyrischem Sopran und mit deutlichem Ausdruck der 1. Knappe. Den 2. Knappen singt Margaret Plummer, mit warmem Mezzosopran, sensibel und detailgenau.

Die Szene mit Klingsors Zaubermädchen besticht durch geballte Erotik, gepaart mit ausgezeichnetem Gesang. Sechs hochgewachsene Solistinnen (Evelin Novak, Catalina Bertucci, Margaret Plummer, Victoria Randem, Lavinia Dames, Marie Henriette Reinhold) singen und spielen mit sechs kleineren Chormädchen, die einen Heiligenschein tragen, eine ironische Gegenbewegung zum heutigen Frauenbild. Auf hohem musikalischem Niveau, mit großer Hingabe, versuchen sie, den unschuldigen Parsifal zu verführen. Das Altsolo von Marie Henriette Reinhold „Durch Mitleid wissend, der reine Tor!“ erklingt als Stimme aus der Höhe, mit lyrischer Linienführung und stilistischer Souveränität.

Eine der bemerkenswertesten Interpretationen

Der Festspielchor unter der Leitung von Thomas Eitler-de Lint ist besonders stark von Magie und Mystik durchdrungen, ist klanglich exzellent in den festlichen Klang eingebettet, schafft expressive Klangräume und ist eine gewichtige eindrucksvolle Stütze der Produktion. Seine präzise Differenzierung, sein geschlossener Klangkörper und seine markante Homogenität in Bezug auf Deutlichkeit des Textes sind weltweit einmalig.

Unter der musikalischen Leitung von Pablo Heras-Casado besticht das Vorspiel mit der Eröffnung durch die Streicher mit dem „Gralsmotiv“, abgelöst durch das von den Blechbläsern vorgetragene „Glaubensmotiv“ und behält in diesem langsamen religiösen Tongedicht die richtige Balance zwischen Bühne und Graben. Schnell entspinnt sich ein zarter Sog, Transparenz und Wohllaut treffen aufeinander. Die Bläser verströmen einen betörenden Klang, während die Streicher ihre Instrumente subtil ausloten. Die Musik klingt weihevoll, die Erschütterung ist spürbar. Heras-Casado und das Festspielorchester finden an den exponierten Stellen schnell zueinander, verschmelzen mit den Mitwirkenden und sorgen trotz flotter Tempi für ein ausgewogenes Hörerlebnis. Die Musiker*innen weben irisierende, schwerelose Klangflächen, die kosmische Sphären verdeutlichen. Flirrend hohe Streicher, wenig fassbar, beginnen immer wieder sehr leise wie aus der Ferne. Akzente setzt das Schlagwerk, vielfarbige Paukensoli schaffen Konturen, gestützt von Streicherglissandi und zitternden Tremoli. Die Steigerungen wirken intensiv, ebenso die rhythmischen Floskeln der Holzbläser. Es entsteht eine Atmosphäre, die das überirdische Mysterium bewahrt, gepaart mit musikalischer Intelligenz. Damit liefert Heras-Casado eine der bemerkenswertesten Interpretationen dieses Werkes auf dem Grünen Hügel.

Die Aufführung verband eindrucksvolle musikalische Geschlossenheit mit einem mutigen szenischen Konzept, das den Abend zu einem besonderen Festspielerlebnis machte und das Publikum zum Weiterdenken anregte. Der Beifall setzte unmittelbar nach dem letzten Ton ein und steigerte sich rasch. Teilweise wurde mit den Füßen auf den Holzboden getrampelt, wie es in Bayreuth Tradition ist.