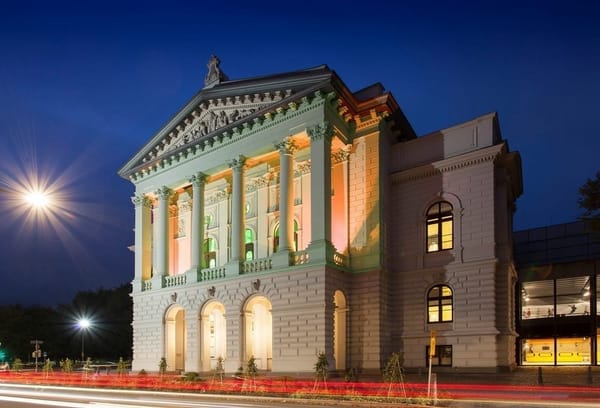

Bayreuth, Bayreuther Festspiele, GÖTTERDÄMMERUNG – Richard Wagner, IOCO

Letzte Chance für Valentin Schwarz’ umstrittene „Götterdämmerung“ in Bayreuth: Zwischen mutiger Familiensaga, grellen TV-Anleihen und Buh-Orkanen stellt sich die Frage – versöhnt sich das Publikum am Ende doch noch?

von Uli Rehwald

Dieses Jahr wird sie zum letzten Mal gezeigt, die Ring-Inszenierung von Valentin Schwarz. Der Ring I wird heute durch die Götterdämmerung abgeschlossen. Alle, die heute im Zuschauerraum sitzen, werden wissen, was sie mit dieser Inszenierung erwartet:

- Valentin Schwarz möchte uns eine Familiensaga im Netflix-Format zeigen.

- Es gibt zusätzliche Handlungsstränge, die es im Original nicht gibt. Im Programmheft ist die ergänzende Handlung erläutert.

- Der Ring ist diesmal kein Ring, sondern ein Kind.

- Diese Inszenierung hat sich mit einem der größten Buh-Orkane der in der Festspiel-Geschichte verewigt. Und sie ist auch in den Jahren danach umstritten geblieben.

Aber manchmal fangen die Wagnerianer aus geheimnisvollen Gründen an, die anfänglich mit Entrüstung abgelehnte Inszenierung dann doch noch zu lieben. Dazu verbleibt diesmal aber nur noch außerordentlich wenig Zeit. Wenn es noch geschehen sollte, müsste sich das im heutigen Schluss-Applaus zeigen (der Regisseur tritt beim Ring ja traditionell erst nach der Götterdämmerung vor den Vorhang). Wie entwickelt sich die Vorstellung heute, wie gelingt heute der Brückenschlag zwischen Inszenierung, Künstlern und Publikum?

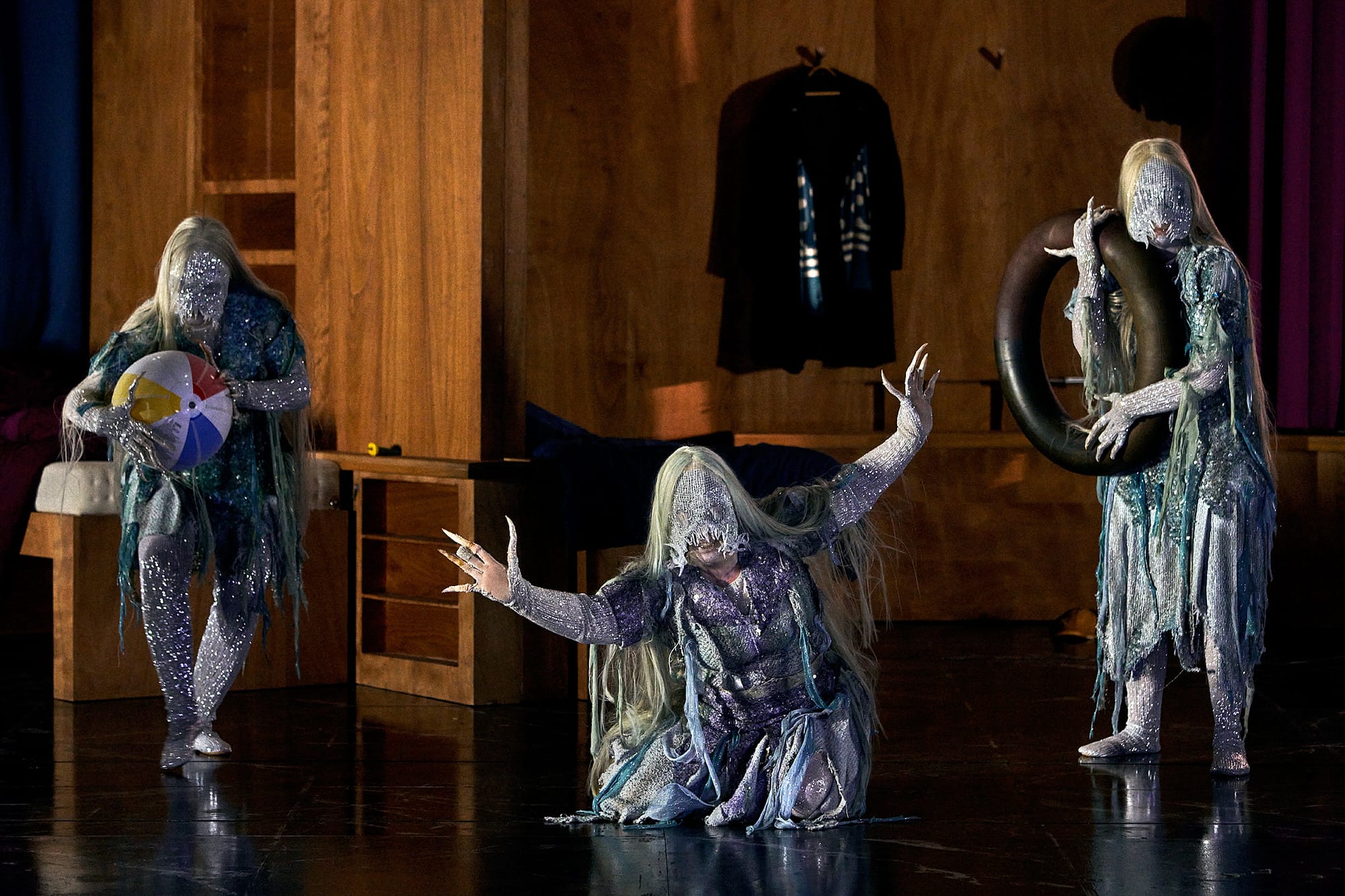

Drei Bilder sollten es sicher in das kollektive Gedächtnis der Ring-Inszenierungen geschafft haben.

- Das Bild im Prolog mit dem Kinderzimmer-Albtraum. Die drei Nornen werden hier als glitzernde Albtraum-Wesen gezeigt, die mit langen Spinnenfingern nach der Zukunft und der Seele des Kindes greifen.

- Die Gibichungen werden diesmal als die prolligen „Geissens“ aus der TV-Serie dargestellt. Weniger heldenhaft geht nicht – eine griffige Idee.

- Die großen Chor-Szenen mit den Mannen in ihren roten Masken. Nicht zufällig werden die roten Masken auch in den Werbeunterlagen genutzt.

Andere Bilder fallen leider ein wenig ab.

- Das Wohnzimmer von Siegfried und Brünnhilde ist einfach nur durchschnittlich gutbürgerlich.

- Die Halle der Gibichungen ist heute eine moderne Penthouse-Wohnung, stylish, mit bequemer großer Sofa-Landschaft in Weiß. Das ist zwar ganz schön, aber auch nicht wirklich beeindruckend.

- Für viele wird es das Dauerbild des 3. Aktes fast ein Ärgernis sein. Dieses Bühnenbild wird unbeirrt und einheitlich für alle unterschiedlichen Szenen des dritten Aktes verwendet (die Rheintöchter, die Waldszene, der Hof Gunthers und der Weltenbrand): Ein schäbig-baufälliger Swimmingpool, abgesperrt durch einen Bauzaun. Der verlassene Pool hat seine besseren Zeiten schon seit Jahrzehnten hinter sich und modert nun trocken vor sich hin. Offensichtlich soll hier symbolisch gezeigt werden, wie baufällig und morsch nicht nur die Halle und Moral der Gibichungen geworden sind, sondern die ganze Welt, einschließlich der Götter. Der Kopf versteht das Bild zwar bestens. Aber das emotionale Ergriffensein bleibt dabei heute eher aus.

Die Geschichte des Rings ist ohnehin schon komplex und verlangt sehr viel Vorwissen. Jetzt wurde dieser Geschichte noch eine weitere komplexe Geschichte hinzugefügt. Oder gar übergestülpt? Die Bezüge werden dadurch noch komplexer. Das häufige Nachdenken, was der Regisseur wohl gemeint haben könnte, lenkt heute Abend schon immer wieder mal von der Musik und den Sängern ab. Manchmal kommt es zu einem scheinbaren Nebeneinander von der gesungenen Handlung und dem gezeigten Bühnengeschehen.

2 Beispiele dazu:

- Das glanzvolle Liebesduett im Prolog wird szenisch von einem erbosten Ehestreit begleitet oder eher gebrochen. Und soll so offenbar ironisch wirken. Das muss man vorher gelesen haben, um auch mit guter Wagner-Kenntnis nicht die Orientierung zu verlieren.

- Schwarz erfindet die stumme Rolle des Grane (Igor Schwab), der in der Originalversion eigentlich das Ross Brünnhildes ist. Viele lässt die Neuerfindung verwirrt zurück. Granes Zusatzrolle bleibt unklar, weiter wird er aus unerfindlichen Gründen hinter der Bühne geschlachtet und als Schlachtopfer auf einem fahrbaren Untersatz auf der Bühne vorgeführt.

Am Ende der Oper steigen wir in der Inszenierung aber nicht gemeinsam zum musikalischen Weltenbrand-Parnass der alten Götter, sondern finden uns eher auf einem Gipfel von baufällig-banaler Trostlosigkeit wieder. Vielleicht ist es ja genau das, was Valentin Schwarz wollte: jedes Pathos zu dekonstruieren. Im Hintergrund könnten jedoch viele im Kopf leise flüstern hören: Aber wir wollten hier doch eigentlich große Opern-Momente hier erleben, vielleicht sogar einen der seltenen mythischen Bayreuth-Momente …

Trotzdem, es ist allemal ein mutiger, ehrenwerter Versuch, den Ring einmal so zu erzählen. Und die Inszenierung hat ja auch ihre guten Seiten. Wie die Idee, den Ring als Kind zu sehen, finden viele ausgezeichnet und beeindruckend. Die Tradition der Festspiele ist sicher so groß, dass sie auch mal ein Experiment des Regietheaters überstehen kann, das nicht alle im Publikum zu schätzen wissen.

Natürlich schlagen sich die Sänger hervorragend.

- Wer bei dem Duett von Siegfried (Klaus Florian Vogt) und Brünnhilde (Catherine Foster) im Prolog zuhört, also ohne den zusätzlich gespielten Ehestreit wahrzunehmen, erlebt einen großen Moment. Und tatsächlich waren Sitznachbarn zu beobachten, welche die Augen geschlossen hielten. Catherine Foster scheint mit dieser Brünnhilde auf dem Höhepunkt ihres Könnens angekommen.

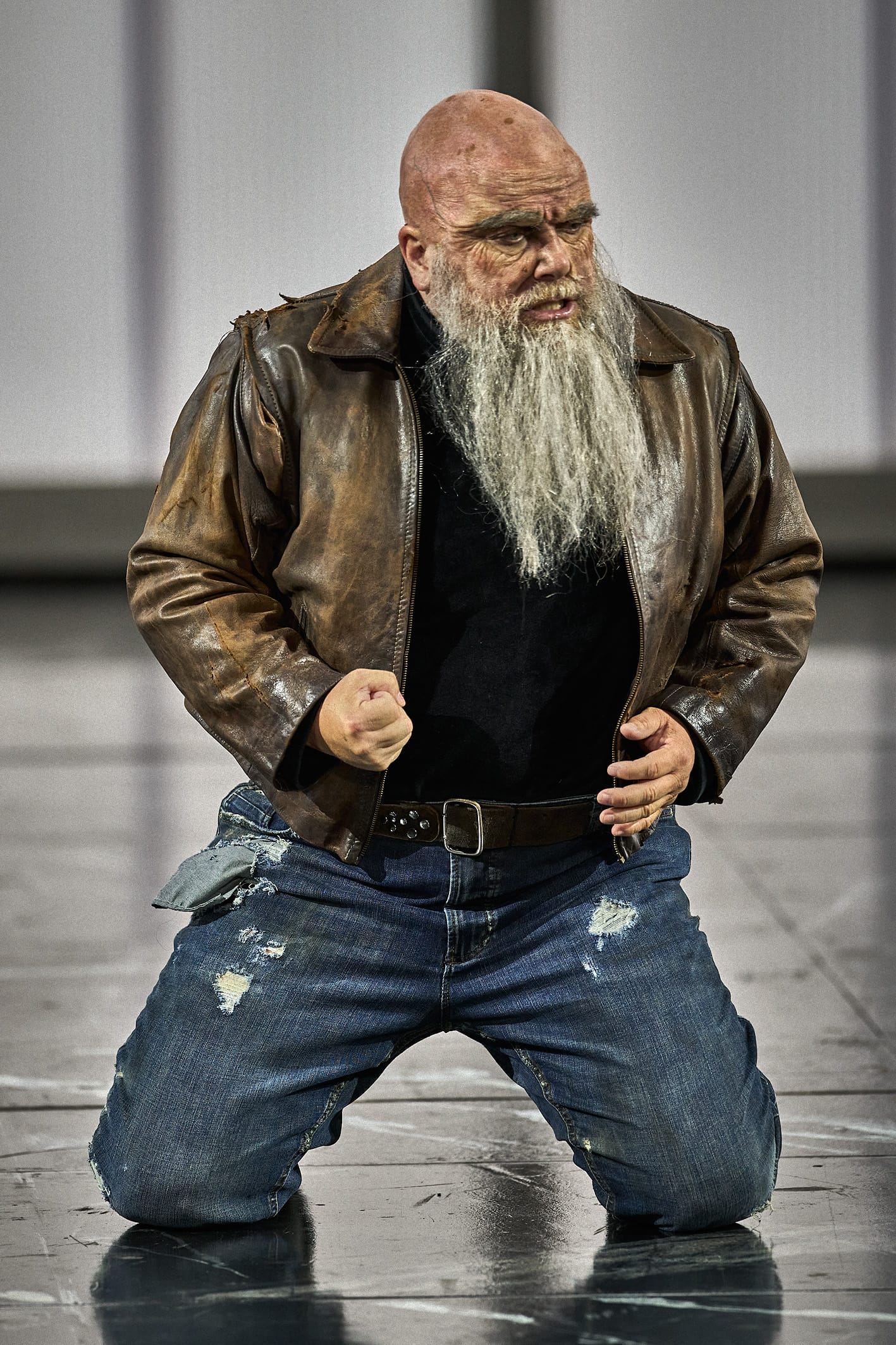

- Mika Kares ist in der Rolle des Hagen klar der Sänger des Abends. Es gelingt ihm, einen bitterbösen Menschen trotzdem mit glanzvoller Stimme bühnenbeherrschend darzustellen.

- Gutrune (Gabriela Scherer) hat offensichtlich sehr erfolgreich Schauspielunterricht genommen, wie sich die über-karikierte Weiblichkeit bei den „Geissens“ bewegt.

- Gunther (Michael Kupfer-Radecky) wirkt leider – man muss es so deutlich sagen – wie Otto Waalkes. Mit den typischen übertriebenen Blödel-Bewegungen fegt er erfolgreich alles Heldenhafte kompromisslos weg. Der Rezensent fragte sich durchgehend, aus welchen Gründen Otto Waalkes sich heute Abend nach Bayreuth verirrt hat. Die Pausengespräche haben ergeben, dass es vielen auch so ging. Aber völlig überraschend hat „Otto Waalkes“ eine große Stimme, wenn er erst mal anfängt zu singen.

- Auch die anderen Rollen werden dem Anspruch des Hauses gerecht. Ólafur Jóhann Sigurðsson (Alberich), Christa Mayer als (Waltraute), die Rheintöchter (Katharina Konradi, Natalia Skrycka, Marie Henriette Reinhold) und die 3 Nornen (Noa Beinart, Alexandra Ionis, Dorothea Herbert) sind alle hervorragend besetzt.

Simone Young gelingt es, das Orchester aus dem mythischen Bayreuth Graben heraus sehr differenziert und ohne übertriebenes Pathos leuchten zu lassen. Leider muss sie beim Trauermarsch und dem Weltenbrand gegen das besagte trostlose Einheitsbild des 3. Aktes ankämpfen.

Der in diesem Jahr neu zusammengesetzte Chor zeigt unter der Leitung von Thomas Eitler de Lint entschlossen und stimmgewaltig.

Der Abend endet mit einem begeisterten Applaus und entschlossenem Trampeln für alle Sänger und Musiker. Und ganz am Ende kommt dann der Applaus für die Regie. Es ist der Moment, an dem das heutige „Gottesurteil“ des Publikums über die Inszenierung gesprochen wird. Und das Urteil lautet:

- Ja, es gibt Applaus für die Regie. Man müsste eher sagen: auch Applaus.

- Der Anteil der Buh-Rufe ist auch heute wieder erschreckend groß und beeindruckend herzhaft. Akustisch weit überwiegend, wahrscheinlich von der Mehrzahl des Publikums.

PS: Man darf sich sicher schon mal auf die Neuinszenierung im kommenden Jubiläumsjahr freuen. Die Inszenierung wird dann zusammen mit der künstlichen Intelligenz daherkommen. Ob es gut wäre, bis dahin für das optimale Bayreuth-Erlebnis auch das Programmieren von künstlicher Intelligenz zu erlernen?