Bayreuth, Bayreuther Festspiele, DIE MEISTERSINGER VON NÜRNBERG – Richard Wagner, IOCO

Matthias Davids zeigt in Bayreuth Wagners Meistersinger als lebendiges Drama zwischen Tradition und Erneuerung. Mit detailreicher Regie, starken Solisten, präzisem Chor und Gattis farbenreichem Orchester entfaltet sich ein Abend, der Publikum und Werk neu berührt.

von Marcus Haimerl

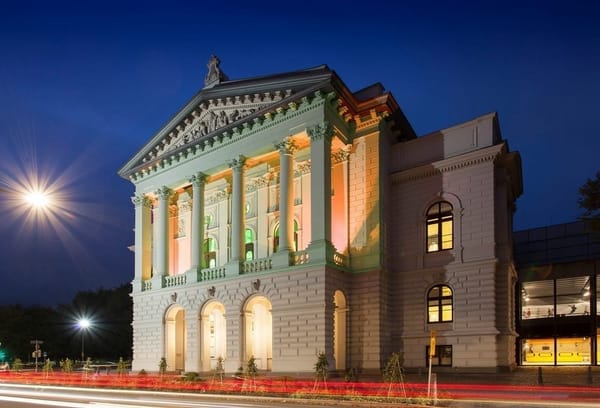

Die Bayreuther Festspiele sind seit jeher mehr als nur ein Opernfestival – sie sind ein kulturelles Ereignis, ein Ort der Auseinandersetzung mit Richard Wagners Werk und Wirkung. Jahr für Jahr pilgert das Publikum auf den Grünen Hügel, um Musiktheater in jener einzigartigen Atmosphäre zu erleben, die Bayreuth auszeichnet. 2025 steht dabei zum dreizehnten Mal in der Festspielgeschichte Die Meistersinger von Nürnberg in einer Inszenierung von Matthias Davids auf dem Programm.

Schon früh interessierte sich Richard Wagner nicht nur für Musik, sondern auch für Literatur und Geschichte. Bereits 1835 stieß er auf die Gestalt des Nürnberger Dichters und Meistersängers Hans Sachs, die ihn seitdem nicht mehr losließ. Als Wagner 1845 in Marienbad die ersten Skizzen zu einer Oper über das Nürnberger Zunftwesen entwarf, griff er diese frühe Faszination wieder auf. Doch das Projekt blieb zunächst liegen. Erst zwei Jahrzehnte später, während der Arbeit am Ring, nahm er den Plan wieder auf – vielleicht auch als bewussten Kontrast zu den mythischen Stoffen, die ihn sonst beschäftigten. Mit den Meistersingern schuf er ein Werk, das mitten im bürgerlichen Leben spielt: Keine Helden und Götter, sondern Menschen mit Schwächen und Idealen, in einer Stadt, die Tradition und Aufbruch zugleich verkörpert. Die Uraufführung 1868 in München wurde sein erster wirklicher Publikumserfolg. Zum ersten Mal war Wagner nicht nur umstritten, sondern wurde begeistert gefeiert. Das Werk sprach die Menschen an, weil es die Frage nach Kunst und Erneuerung in einem verständlichen, manchmal heiteren, immer aber menschennahen Rahmen behandelte.

Genau daran knüpft Matthias Davids in Bayreuth an und macht sichtbar, wie sorgfältig Wagner das Spannungsfeld zwischen Tradition und Erneuerung gestaltet hat, und übersetzt dies in eine heutige Sichtweise. Davids zeigt Figuren, die ernst genommen werden, mit ihren Widersprüchen, Abhängigkeiten und Eigenheiten. Dass er sich dabei intensiv mit Partitur und Text auseinandergesetzt hat, ist in jeder Szene spürbar.

Die Oper spielt im Nürnberg des 16. Jahrhunderts. Der junge Ritter Walther von Stolzing verliebt sich in Eva, die Tochter des Goldschmieds Veit Pogner. Dieser hat bestimmt, dass Eva den Mann heiraten soll, der beim bevorstehenden Wettgesang der Meistersinger den Sieg davonträgt. Walther will in die Zunft aufgenommen werden, scheitert jedoch bei der Probe, da er die komplizierten Regeln nicht kennt. Der Stadtschreiber Sixtus Beckmesser, selbst ein Bewerber um Evas Hand, bewertet als Merker seinen Vortrag und zeigt sich dabei offen parteiisch. Im zweiten Aufzug spinnt Beckmesser weiter Intrigen, um Eva für sich zu gewinnen. Als er nachts unter ihrem Fenster ein Ständchen singen will, kommt es zum Tumult: David, Magdalene und schließlich die gesamte Nachbarschaft geraten in Streit, was in der berühmten Prügelfuge eskaliert. Nur Hans Sachs behält den Überblick und sorgt dafür, dass Walther in Sicherheit gelangt.Am Morgen darauf sitzt Sachs nachdenklich in seiner Werkstatt und hält seinen berühmten „Wahnmonolog“. Überzeugt von Walthers Talent, ermutigt er ihn, die Schilderung eines Traumes in ein Lied zu fassen. Gemeinsam gestalten sie daraus ein „Meisterlied“, das zugleich den Regeln der Zunft standhalten sollte. Beim Wettgesang auf der Festwiese versucht Beckmesser, mit jenem Lied zu brillieren, das er in der Schusterstube von Sachs an sich genommen hat, um es als sein eigenes auszugeben – und scheitert kläglich. Walther trägt schließlich sein Preislied vor, überzeugt die Meistersinger und das Publikum und gewinnt Evas Hand. Zum Schluss mahnt Hans Sachs die Nürnberger, ihre Tradition nicht aufzugeben, aber auch das Neue nicht zu verdammen.

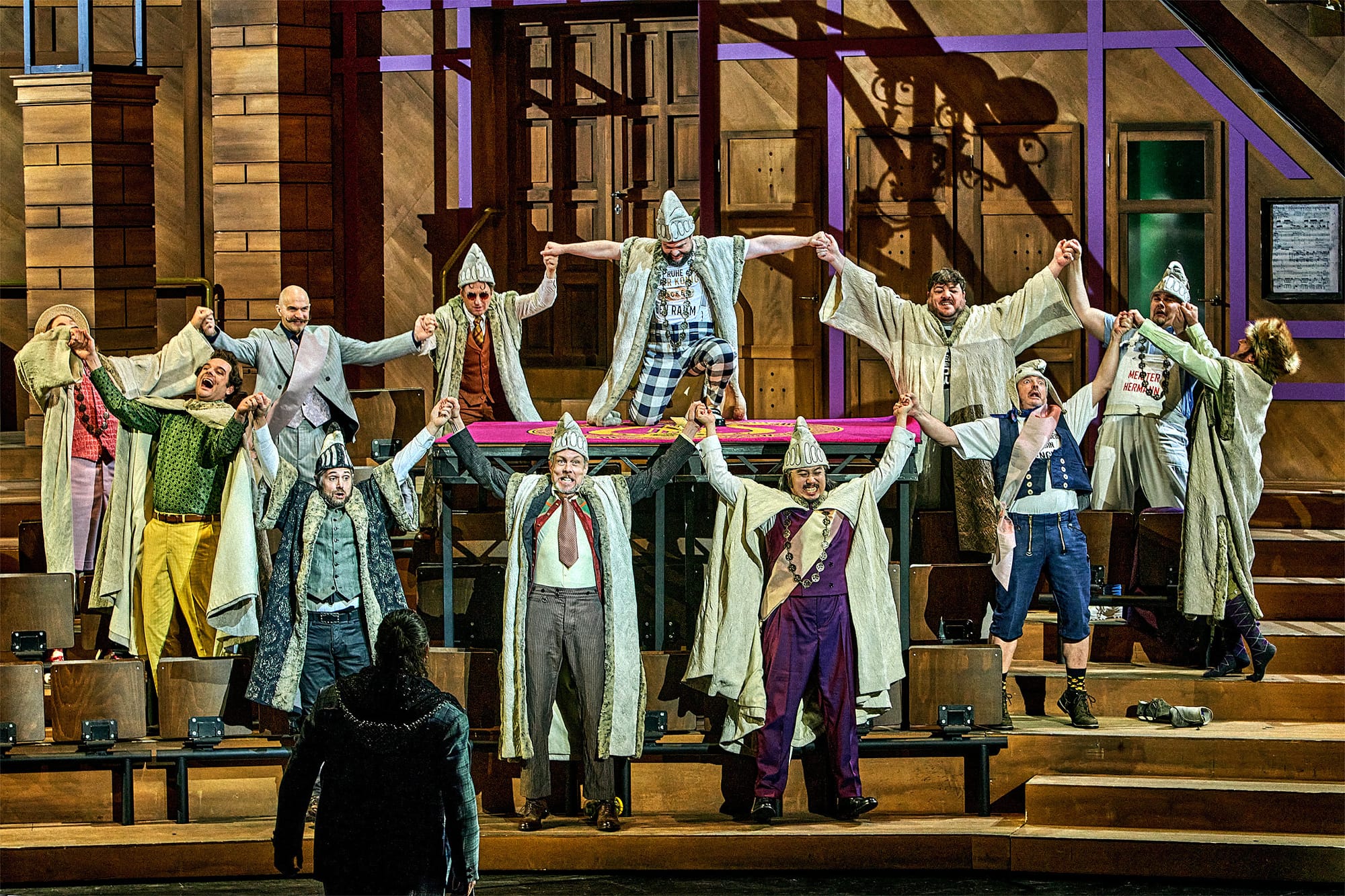

Matthias Davids’ Bayreuther Meistersinger setzen weniger auf bloße Effekte als auf eine präzise Figurenzeichnung – bis sich die Festwiese am Ende in ein augenzwinkerndes Spektakel verwandelt. Man spürt in fast jeder Szene, dass sich der Regisseur intensiv mit Wagners Partitur, mit den Charakteren und ihren Beziehungen auseinandergesetzt hat. Anstatt vordergründige Aktualisierungen oder plakative politische Botschaften zu suchen, hat er sich in die Tiefen der Figuren, ihrer Beziehungen und Motivationen begeben. So entsteht ein Abend, der die Komplexität der Meistersinger ernst nimmt, ohne an Leichtigkeit zu verlieren. Besonders augenfällig ist, wie präzise Davids die Figuren miteinander in Beziehung setzt. Sachs und Beckmesser etwa erscheinen nicht nur als Gegenspieler, sondern auch als unfreiwillige Gefährten, die einander brauchen. Immer wieder sucht Davids Momente der Nähe zwischen beiden, die von subtilem Humor getragen sind. Diese Konstellation verleiht Beckmesser eine Menschlichkeit, die über das traditionelle Zerrbild des pedantischen Regelhüters hinausgeht, und hebt zugleich die Ambivalenz von Sachs hervor, der sich zwischen väterlicher Güte, Rivalität und eigenem Verzicht bewegt. Überhaupt lebt die Regie von feinen Zwischentönen, vom liebevollen Nebenspiel bis zu Momenten leiser Komik, die dem Abend eine unerwartete Leichtigkeit verleihen. Auch die Nebenfiguren erfahren ungewöhnliche Aufmerksamkeit. Magdalene und David werden nicht bloß als komisches Liebespaar gezeigt, sondern als ernst zu nehmendes Pendant zu Eva und Walther, das den Kontrast zwischen Jugendlichkeit und Erfahrung noch deutlicher macht. Selbst die Meister, die in vielen Inszenierungen leicht zur anonymen Masse verkommen, erhalten hier individuelle Profile. So entsteht ein Mosaik von Charakteren, das die Zunft lebendig und widersprüchlich zugleich erscheinen lässt. Davids findet zudem immer wieder Mittel, die großen Ensembleszenen in ein sprechendes Bild zu verwandeln. Die Prügelfuge im zweiten Aufzug ist nicht bloß ein Chaos, sondern folgt einer inneren Dramaturgie, die von komischen Momenten ebenso lebt wie von bedrohlicher Intensität. Auf der Festwiese schließlich steigert sich die Regie zu einem grellen Bilderbogen, der den überschäumenden Jubel ironisch bricht, ohne die Feierlichkeit zu zerstören. Die Auftritte von Prominenten wie Angela Merkel, Thomas Gottschalk, Loriot oder Milva sind kein Selbstzweck, sondern ein augenzwinkerndes Zeichen dafür, wie sich Tradition und Gegenwart unweigerlich durchdringen.

Das Bühnenbild von Andrew D. Edwards unterstützt die Lesart der Regie auf raffinierte Weise. Im ersten Aufzug erhebt sich die Katharinenkirche, Heimat der Nürnberger Meistersinger, auf einer steilen Treppenkonstruktion. Im Sing- und Versammlungsraum sind die Sitzreihen des Bayreuther Festspielhauses mitsamt ihrer charakteristischen Beleuchtung erkennbar. Damit verschwimmen die Grenzen zwischen Bühne und Zuschauerraum, zwischen Werk und Aufführungsort: Tradition erscheint als etwas, das nicht nur in der Oper, sondern im Festspiel selbst verankert ist. Im zweiten Aufzug schlägt die Bühne ins Surreale um: Die Häuser der Nürnberger Straße sind ineinander verschachtelt, mal zur Seite gekippt, mal auf den Kopf gestellt. Dieses Verwirrspiel von Winkeln und Perspektiven wirkt wie ein Sinnbild für eine Stadt und eine Zunft, deren Regeln im Chaos der Johannisnacht aus den Fugen geraten. Schließlich öffnet sich die Festwiese im dritten Aufzug zu einem grell-bunten Panorama.

Die Kostüme von Susanne Hubrich machen die Figuren deutlich unterscheidbar und unterstreichen ihre Charakterzüge, ohne ins Übersteigerte abzugleiten. Jeder Charakter erhält eine eigene Farb- und Formensprache, die zugleich in das Gesamtbild der Inszenierung eingebettet bleibt. Hubrich gelingt es, historische Anklänge behutsam mit zeitlosen Elementen zu verbinden, sodass die Figuren weder museal noch modernistisch verfremdet wirken. Besonders eindrücklich ist, wie die Kostüme soziale Unterschiede sichtbar machen: von der Würde und Strenge der Zunftmitglieder über die jugendliche Frische Evas bis hin zu den leicht verschrobenen Zügen Beckmessers. So entsteht ein stimmiges Bild, das das Bühnengeschehen unterstützt, ohne sich in reiner Äußerlichkeit zu verlieren.

Die Lichtgestaltung von Fabrice Kebour fügt sich stimmig in dieses Konzept. Sie arbeitet mit klaren Kontrasten, die den Wechsel von Realität und Traum, Ordnung und Verwirrung betonen. Besonders im zweiten Aufzug trägt die Beleuchtung dazu bei, die surreale Verschachtelung der Häuser noch stärker hervortreten zu lassen. Im dritten Aufzug hingegen verstärkt sie das festliche und zugleich überbordende Kolorit der Festwiese. Kebours Licht bleibt unaufdringlich, ist aber stets erzählerisch wirksam.

Ein besonderes Augenmerk verdient die Choreografie von Simon Eichenberger. Gerade im dritten Aufzug, auf der Festwiese, entfaltet sie ihre Wirkung: Bewegungen von Chor, Statisterie und Solisten werden zu einer präzise getakteten Gesamtchoreografie, die das bunte Treiben lebendig macht, ohne ins Beliebige zu zerfallen. So entsteht eine Szene von eindrucksvoller Dichte, die das Auge ständig beschäftigt und den festlichen Überschwang mit klarer Struktur verbindet.

Insgesamt gelingt Davids eine Lesart, die gleichzeitig bunt, intelligent und unterhaltsam ist – eine Aufführung voller Details, die man erst nach und nach bemerkt. Gerade in dieser Genauigkeit liegt ihre Stärke: Die Meistersinger erscheinen hier nicht als steinerne Monumentaloper, sondern als lebendiges, widersprüchliches und durchaus heutiges Stück Theater.

Auch musikalisch bleiben bei den Bayreuther Meistersingern keine Wünsche offen. Georg Zeppenfeld steuert seinem Hans Sachs eine Ruhe und Würde bei, die weit über die reine Stimmsicherheit hinausgehen. Sein tiefes Timbre ist getragen von großer Textverständlichkeit – besonders eindrücklich im Wahnmonolog, wo er die innere Zerrissenheit mit stimmlicher Klarheit vermittelt. Gebaut auf Reserven und großer Maßhaltung, präsentiert er Sachs nicht als didaktischen Patriarchen, sondern als Menschen, der zwischen Tradition, Neugier und Selbstzweifeln steht. Durch den bewussten Verzicht auf stimmliche Effekthascherei zeichnet er ein Bild des Sachs, das von Besonnenheit und Menschlichkeit geprägt ist.

Jongmin Park gibt einen eindrucksvoll geerdeten Veit Pogner. Sein sonorer Bass verleiht der Figur Autorität, ohne ins Monumentale zu kippen. Park verkörpert Pogner als würdigen, beinahe väterlichen Vertreter der Zunft, der fest in der Gemeinschaft verwurzelt ist und doch spüren lässt, dass seine Haltung nicht mehr ganz unangefochten ist. Gerade in den leisen Momenten zeigt er eine große innere Ruhe und eine deutliche Sorgfalt im Umgang mit dem Text. So wirkt seine Interpretation nie nur symbolisch, sondern von einer schlichten, glaubhaften Menschlichkeit getragen.

Michael Nagy, der als Sixtus Beckmesser ein geradezu hinreißendes Porträt zeichnet, verbindet vokale Brillanz mit darstellerischer Vielschichtigkeit. Anstatt den Stadtschreiber zur eindimensionalen Karikatur des pedantischen Nörglers zu verengen, verleiht er ihm eine ungeahnte Bandbreite. Sein Beckmesser ist bemitleidenswert, ja fast tragisch – und zugleich voller feiner, sympathischer Züge, die ihn dem Publikum sehr viel näher bringt, als es in dieser Partie sonst üblich ist. Stimmlich überzeugt Nagy mit klangschönem, differenziert geführtem Bariton, der in keiner Situation ins Groteske kippt, sondern auch in den schwierigen Passagen von größter Musikalität getragen bleibt. Darstellerisch brilliert er mit einem enormen Reichtum an Nuancen: mal verbissen, mal verschmitzt, dann wieder in stiller Verzweiflung, wenn ihm das Gespött der anderen zu schaffen macht. Besonders die Szenen mit Hans Sachs wurden zu Höhepunkten – hier entwickelte sich ein spannungsreiches Spiel zwischen Rivalität und einer fast unfreiwilligen Verbundenheit. Nagy ließ den Zuschauer spüren, dass Beckmesser ohne Sachs ebenso wenig denkbar ist wie Sachs ohne ihn. So gelingt ihm eine Deutung, die den Charakter weit über das übliche Zerrbild hinaushebt und Beckmesser zu einer der menschlichsten Figuren des Abends macht.

Michael Spyres’ Walther von Stolzing verbindet jugendliche Frische mit handwerklicher Perfektion. Sein Tenor schillert warm, bleibt aber stets kontrolliert – besonders im Preislied, das zu einem Höhepunkt des Abends gerät: von überzeugender Leuchtkraft, fast romantisch im Ausdruck und zugleich fest im Kontext der Inszenierung verankert. Spyres gelingt es, die Entwicklung der Figur vom selbstbewussten Außenseiter zum anerkannten Meistersinger plastisch zu gestalten. Sein Gesang trägt mühelos durch die großen Ensembleszenen, ohne an Intimität zu verlieren. Erzählerisch führt er den Abend mit einer Natürlichkeit, die schön und zugleich völlig ungekünstelt wirkt – ein Walther, der berührt, ohne je ins Pathetische zu kippen.

Matthias Stier agiert als David mit lebendiger Präsenz und stimmlicher Leichtigkeit. Die Tongebung ist klar und agil – genau richtig, um die flinke Neugier eines Lehrlings darzustellen. Seine Szenen entwickeln sich nie zum Beiwerk, sondern wirken immer verbunden mit dem inneren Geschehen der Handlung.

Christina Nilsson gestaltet eine Eva, die nicht als bloße Projektionsfläche erscheint, sondern als selbstbewusste junge Frau, die genau weiß, was sie will. Ihre Stimme leuchtet hell und klar, bleibt dabei stets berührend und sicher im Ausdruck. Besonders in den Dialogen mit Sachs und Stolzing entfaltet sie eine emotionale Intensität, die tief bewegt, ohne je ins Sentimentale zu verfallen. Nilsson zeigt eine Figur, die zwischen Entschlossenheit und verletzlicher Scheu oszilliert – eine Gratwanderung, die sie mit großer Glaubwürdigkeit meistert. Auch szenisch prägt sie den Abend entscheidend: Ihr Auftritt wirkt nie dekorativ, sondern immer motiviert aus der Figur heraus. So wird Eva zu einer Persönlichkeit, die ihren Platz in diesem Geflecht aus Regeln, Erwartungen und Gefühlen selbstbewusst behauptet und das Finale der Oper aktiv gestaltet.

Christa Mayer gibt der Magdalene vokale Wärme und komödiantischen Schwung. Ihr Mezzo klingt rund und ausdrucksvoll und vermittelt eine Gelassenheit, die durch kleine humorvolle Akzente immer wieder charmant durchbrochen wird. Darstellerisch bringt sie freundliche Lebendigkeit in die Szenen, ohne ins Überzeichnete zu verfallen. Besonders im Zusammenspiel mit David entfaltet sie eine glaubwürdige Partnerschaft: Ihr Duett trägt den Charme jugendlicher Verliebtheit, ist aber stets klar geführt und fern von Klischees. Mayer macht Magdalene so zu einer Figur, die weit mehr ist als nur eine komische Nebenrolle – sie wirkt als kraftvolle und zugleich warmherzige Begleiterin im Geflecht der Beziehungen.

Tobias Kehrer sticht in der fein abgestimmten Besetzung als Nachtwächter hervor. Mit seinem profund geführten, timbrierten Bass verleiht er der Figur Würde und Gravität, ohne sie zu überzeichnen. Sein Auftritt wirkt wie ein stiller Kontrastpunkt zum bunten Bühnengeschehen – ein Moment von Ruhe und Erdung, der zugleich verschrobenen Charme ausstrahlt. Mit Posaune und Stimme schafft er eine Gestalt, die am Rand der Gesellschaft steht und doch poetisches Gewicht erhält: mal alarmierend, mal beherzt, immer mit subtiler Präsenz.

Die Besetzung der Meister erweist sich als Paradebeispiel für eine eindrucksvoll homogene, zugleich facettenreiche Ensembleleistung. Jeder der Meister trägt mit eigener stimmlicher Kontur zum Gesamtbild bei, sodass auch in den kleineren Rollen eine bemerkenswerte Charaktertiefe entsteht. Martin Koch (Kunz Vogelgesang) lässt einen strahlend geführten Tenor hören, der mit klarer Projektion und sicherer Artikulation überzeugt. Werner van Mechelen verleiht dem Konrad Nachtigall als Bassbariton eine tief grundierte, markante Präsenz mit nobler Färbung, während Jordan Shanahan als Fritz Kothner ein kräftiges, ausgewogenes Profil beisteuert. Hell timbriert und beweglich präsentiert sich Daniel Jenz als Balthasar Zorn, dessen Tenor durch seine Durchschlagskraft in der Höhe besticht. Matthew Newlin (Ulrich Eisslinger) überzeugt mit klar geführter Linie und exzellenter Textverständlichkeit, Gideon Poppe (Augustin Moser) bringt Leichtigkeit und elegante Linienführung ein. Alexander Grassauer (Hermann Ortel) sorgt mit resonantem Bassbariton für verlässliche Tiefe, während Tijl Faveyts (Hans Schwarz) mit dunkel grundierter Wucht beeindruckt. Schließlich setzt Patrick Zielke als Hans Foltz mit mächtiger Ausstrahlung und satter Verankerung einen markanten Schlusspunkt. Zusammen entsteht so ein lebendiges, detailreiches Klangmosaik, das der Zunft ein unverwechselbares Profil verleiht.

Schon in seiner ersten Saison zeigt der neue Chorleiter Thomas Eitler-de Lint, dass er die Bayreuther Chorpraxis mit großer Sensibilität weiterführt. Sein Festspielchor klingt kraftvoll und zugleich klar in der Diktion — ein Ensemble, das selbst in turbulenten Szenen, etwa der Prügelfuge im zweiten Aufzug, gemeinsame Energie und visuellen Schwung bewahrt, ohne an Klarheit zu verlieren. In seiner Klangbalance verbindet der Chor rhythmische Präsenz mit vokaler Feinfühligkeit, was den Szenen zusätzliche Ausdruckskraft verleiht, insbesondere bei Ensemble- und Massenszenen.

Unter Daniele Gatti entfaltet das Bayreuther Festspielorchester eine bemerkenswerte Spannweite zwischen klanglicher Präzision und atmosphärischer Dichte. Die Ouvertüre gerät mit kraftvollem Schwung und klarer Linienführung zum Auftakt, während die lyrischen Passagen – besonders im dritten Aufzug – von feiner Zurücknahme und fast kammermusikalischer Transparenz geprägt sind. In den großen Ensembleszenen des zweiten Aufzugs drängt die orchestrale Fülle mitunter stark in den Vordergrund, doch insgesamt gelingt es Gatti, die Balance zwischen Bühne und Graben zu wahren. Er meidet überzogene Effekte, bevorzugt eine fließende, detailbewusste Lesart und formt so einen Wagner-Klang, der sowohl Wucht als auch poetische Zartheit in sich trägt.

Am Ende dieser langen Wagner-Nacht bleibt der Eindruck einer Aufführung, die mit Genauigkeit, Humor und musikalischer Strahlkraft überzeugt. Matthias Davids gelingt es, Wagners Meistersinger als menschlich durchdrungenes Drama zu zeigen, das ohne bemühte Aktualisierung auskommt und doch von einer spürbaren Gegenwärtigkeit getragen ist. Die Bildwelt von Bühne, Kostüm und Choreografie entfaltet ein Panorama, das Tradition nicht museal verengt, sondern mit spielerischer Fantasie öffnet. Gesanglich präsentiert sich ein Ensemble, das in seiner Homogenität ebenso glänzt wie in individuellen Glanzleistungen, während der Chor unter der Einstudierung von Thomas Eitler-de Lint und das Orchester unter der Leitung Daniele Gattis für ein kraftvolles Fundament sorgen.

Das Bayreuther Publikum reagiert mit anhaltender Begeisterung: Bravo-Rufe, nicht enden wollender Applaus, begleitet von jenem charakteristischen rhythmischen Stampfen, das die Zustimmung der Festspielbesucher auf unverwechselbare Weise hörbar macht, würdigen die Sängerdarbietungen ebenso wie die Regieleistung. Gerade in Bayreuth, wo das Werk mit besonderem Gewicht betrachtet wird, hat diese Aufführung spürbar getroffen. Sie reiht sich als eine jener seltenen Produktionen ein, die gleichermaßen unterhalten, überraschen und berühren – und die Meistersinger von Nürnberg als lebendiges, heutiges Musiktheater erfahrbar machen.